♦ 本文轉載自 正和島。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2021/7/26

以下文章來源於正和島商業洞察

2019年9月18日,我在一位前輩的朋友圈看到其力薦一篇文章,稱“這是一篇近年少見的極有見地的管理學研究文章,對當下的中國企業管理、國家經濟管理有重要啟示意義。”細讀之後,確實感覺極有分量與價值。

當時正和島APP的資訊板塊正在進行“每日前三”的打榜活動,遂推薦此文。不想,引起很大反響。加上“秦朔朋友圈”等媒體聯動,這篇雄文迅疾成為100萬+閱讀、影響廣泛的高質爆文,也成為我們團隊創造的諸多經典傳播案例之一。

文章原是趙向陽博士在 “管理50人”論壇上發表的主題演講,題目為《大變局下的中國管理:從以英美為師,轉向與德日同行》。趙老師後來由此專著《大變局下的中國管理》一書,已於近日出版。

觀點發佈於兩年前,卻切題於此時此刻。文章主旨是我們當擺脫片面學習“美國模式”,而取師德國經驗,諸如較小的貧富差距、和諧的勞資關係、扎實的高端製造、發達的職業教育、活躍的隱形冠軍等等,如今看來都極富見地與預見性。如今,我們將1萬多字的原文重刊。朝花夕拾,經典重現,也是由此期冀一個更均衡、更美好的社會的到來。

——陳為(正和島總編輯)

作 者:趙向陽 北京師範大學經濟與工商管理學院副教授

來 源:正和島商業洞察 (ID:zhenghedaoshangye)

❶

中國經濟社會轉型的必要性

新中國成立七十年的歷史,到目前為止可以簡單地分為兩個階段。從1949年到1978年,我們以蘇聯為師,實行計劃經濟,國有企業一統天下,奠定了基本的工業基礎,但是,人民生活水準落後。

從1979年到2018年,我們基本上以英美為師,全面學習和建立市場經濟,把“科學技術是第一生產力”,在引進消化吸收外國一切先進技術的基礎上,中國建立了全世界門類最全的工業體系,成為“世界工廠”。在這個過程中,我們同時也學會了創新,建立起了對智慧財產權的尊重和保護。

但是,在過去十年裡,特別是2008年之後,四萬億刺激經濟計畫出臺之後,中國逐漸也走上了與美國類似的道路,經濟上脫實入虛,主要依靠房地產、金融業、互聯網和服務業等發展。製造業在賺快錢、賺輕鬆錢、一切向錢看的壓力下,日益變成了非常苦逼的行業。

英美模式最大的弊端是什麼呢?就是政府-企業-社會非常不平衡,社會貧富分化過於嚴重。特別是,美國的大科技公司和大金融公司利用技術和金錢的結盟,幾乎完全綁架了社會的發展。

他們罔顧金字塔底部50%的人的利益,把製造業外包到全球成本最低的地方(這對於發展中國家來說當然是一大福音),造成了國內製造業的空心化,使得中產階層收入停滯、底層失業率飆升,白人的自殺率飆升到很高的水準,社會族群和民意撕裂,造成了類似特朗普這樣的人上臺,這也是中美貿易戰的大背景。

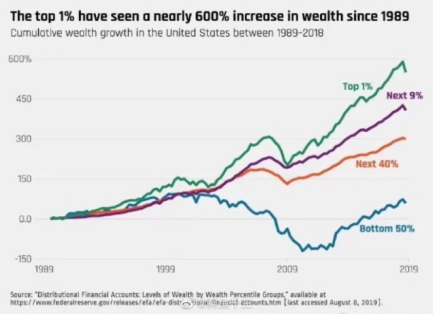

圖1:1989-2018年美國人累計財富增長分佈。其中TOP 10%的人的收入增長極其迅速,底層Bottom 50%的人的收入有顯著下降。

不僅僅宏觀的“公共-企業-社會領域”大三角發生傾斜,而且微觀的企業經營中的核心利益相關者小三角“股東-客戶-員工”之間的關係也發生了嚴重失調。從1997年開始,美國公司把新自由主義經濟學家弗裡德曼的“股東利益至上”奉為金科玉律,造成了股東和經理層與員工和工會之間嚴重的對立和撕裂。

我們越來越清楚地看明白了,因為政治制度、國家文化、發展階段、發展路徑等之間的巨大差異,英美模式越來越不適合作為中國學習的“好榜樣”。

而以強大的製造業為基礎,社會發展更加平衡的德日才應該是中國的好同伴。在接下來的三十年裡,我們應該堅定地轉向與德日同行,早日實現中華民族的偉大復興,成為與美國並駕齊驅的強國。

❷

德日模式的一些歷史共通性

德國和日本這兩個國家之間存在許多驚人的歷史相似性。相比西班牙、葡萄牙、荷蘭、法國和英國等,德國和日本都是後發國家,和中國一樣都屬於後發國家。

不同于英美所代表的自由市場經濟,德國和日本一開始就選擇了一條不同于英美的發展模式,他們特別強調政府和國家的作用,特別強調秩序自由(注意這個詞,秩序自由!)、規劃、合作、共識、妥協、團結等。

德國把從俾斯麥以來的發展模式叫做“社會市場經濟”(Social Market)、“社團主義市場經濟”等(是不是挺類似“社會主義市場經濟”?)

事實上,相比英美模式,德國的發展模式強調經濟活動的社會導向和政府調控,雖然這個發展模式在一百多年的歷史裡幾經調整,尤其是在第三帝國時期曾被中斷,但是,總體上來說,一直延續到現在(《德國戰後經濟史》,阿貝爾斯豪塞,中國社科,2018)。

而在日本,官員(包括自民黨、在野黨等)——政府機構(公務員)——財經界(包括工會)構成一個相當穩定的“鐵三角”,這被認為是日本成功的重要秘密(《戰後日本經濟的成敗啟示》,石原享一,2019)。

所以,大家大可不必對“中國特色社會主義”心存疑慮。既然資本主義有多重模式,中國就應該有道路自信和制度自信。

二次世界大戰之後,這兩個國家都因為戰爭變成了斷垣殘壁,經濟和社會完全崩潰,通貨膨脹高企。

但是,奇跡般地,經過三十年的休養生息和專心發展,到了1980年時,日本和德國又成為了世界性的大國,GDP分別高居世界第二和第三。尤其是日本的經營管理模式對美國公司造成巨大影響,成為歐美《管理學》教科書裡,唯一對英美管理模式構成挑戰的新知識和新方法。

“花無百日紅”。很不幸,從1990年前後開始,這兩個國家幾乎同時陷入了長期的衰退和停滯之中。最直接的原因是,德國因為兩德統一所帶來的巨大負擔和整合困難,而日本則是因為股市和房地產的泡沫經濟破滅。

除此之外,導致德日在上個世紀90年代陷入衰退的原因還有全球化的大背景,中國和印度等發展中國家開始了市場化改革,廉價勞動力和巨大的市場吸引跨國公司和產業外包。

1999年的時候,《經濟學人》曾經發表文章把德國稱為“The sick man of Europe”(歐洲病夫),而日本人則憂傷地感歎“失去的二十年”(請參考《失去的二十年:日本經濟長期停滯的真正原因》,池田信夫,機械工業出版社,2009)。

因此,德國和日本幾乎完全錯過了1990年左右起,從美國發端的第三次工業革命,也就是資訊技術革命。所以,在互聯網領域,今天美國有FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google等)等,而中國有華為、BAT、京東、美團、拼多多、小米、今日頭條等。

但是,德國和日本在互聯網領域幾乎沒有任何特別著名的大公司。先是美國,後來是中國,成為了第三次工業革命和全球化浪潮的最大贏家。

令人驚奇是,大約從2008年左右開始,也就是當美國深陷金融危機的時候,德國和日本緩慢地復蘇了。他們在這個動盪的全球化的時代,依靠自己的高端工業製造,展現出了驚人的韌性,在諸多領域,例如,新能源、新材料、生命科學、精密加工等領域領先世界(《德國的七個秘密》,奧德茲,萊曼,2018)。

特別是,截止目前,只有德國、日本、中國和美國提出了要搶佔第四次工業革命的浪潮:

2013年4月,德國率先提出“工業4.0戰略”;

2019年2月,德國正式發佈《國家工業戰略2030》;

2016年12月,日本發佈工業價值鏈參考框架IVRA (Industrial Value Chain Reference Architecture);

2015年5月,中國政府提出《中國製造2025》;

2018年10月,姍姍來遲的美國提出了《美國先進製造領先戰略》。

錯過了第三次工業革命浪潮的德國和日本,決心發揮自己的優勢,不再錯過第四次工業革命。

❸

中國與德日之間的相似性

使得學習和借鑒成為可能

從1978年改革開放以來,截止2019年,中國大約有500萬人留學海外,其中350萬左右學成回國,其中70%左右都曾經留學英美,而其他的30%左右,分別留學其他11個發達國家,包括加拿大、澳大利亞、德國、日本、法國、義大利、荷蘭、瑞典、瑞士、西班牙、新加坡等。類似我這樣留學德國或者日本的人,從來不是主流。

這就導致我們對英美發展模式瞭解很多,一蜂窩地複製粘貼英美模式,包括把美國人搞的那一套管理研究的實證方法全套照搬到中國來,根本不管是否真的有用。而對德國和日本的發展模式,我們瞭解地相對少很多。

從學者、官員到企業家等,我們大多數人的靈魂深處都非常迷信亞當·斯密所強調的“看不見的手”,而對“看得見的手”則是採用一種實用主義、功利主義的態度,能用就用,大用特用;如果自己不能用,就在道義和修辭上大加鞭撻。

中國人的靈魂和肉體完全割裂,並沒有在文化心理上深刻認同在某種情況下那只“看得見的手”的合理性和合法性,以及在某些極端情況下,那只“看不見的手”不僅看不見,而且可能就不存在的事實(《全球化逆潮》,斯蒂格里茲,2019)。

事實上,因為巨大的制度差異、文化差異(例如,個人主義和集體主義)、發展階段和歷史發展路徑不同,英美不是中國學習的最好榜樣,德國和日本才是。因為中國與德國和日本在文化和制度方面的某種相似性,使得這種學習和借鑒成為可能。

2015年,經濟學家李稻葵曾經與德國羅蘭貝格諮詢公司的創始人合作,完成了一項針對德國的研究《中國經濟的未來之路:德國模式的中國借鑒》,他認為,“相對於包括美國和英國在內的其他民族與社會,德國的社會價值觀以及基礎性機制與中國最為相似”。

例如,“德國民眾在社會秩序和個人自由之間的選擇問題上,比之於美國、英國等西方發達國家,更加接近中國。在德國,百姓比較崇尚社會秩序,願意接受各種各樣的社會經濟政治的制度安排,維繫社會長期的和諧和穩定”。

“德國的法律框架與中國有一定的相似性。在德國,法律是由國家制定的,不像英國和美國,法律條文是由各個分散的法院通過成功的判案演變而來的”。

“德國與中國的社會民眾有比較強烈的改革意願。而在美國,民眾普遍有一種社會經濟政治制度的優越感。美國的精英和百姓普遍性地認為美國制度是最好的制度,美國的國父們是聖人,美國的經濟問題(包括金融危機和財政問題)不能追溯到美國的基本政治和社會制度上去,要改只能在經濟政策以及局部的立法層面上進行修補,而不能進行大規模的社會制度的改良”。

在中美貿易戰的大背景下,在美國極力想與中國脫鉤的情況下,我們需要深刻理解中國的歷史文化和政治制度,深刻理解500年來大國興衰的規律,應該從以英美為師,轉向與德日同行,特別是以德國為師。

❹

德日模式的哪些經驗

值得我們學習?

我們向德日可以借鑒的經驗和教訓實在太多。從企業管理的一般模式的角度,我簡明扼要地提出十條值得學習的經驗。

作為一個管理學者,我不斷地提醒自己,不要過於跨界到經濟學家的傳統領域去(例如,房地產),所以,我關注的焦點是企業管理中可以借鑒的經驗。

同時,我也深刻地意識到,每一個國家的成功經驗,都是一個相互耦合和交織在一起的體系,它們相互作用,有系統內的自洽性。

因為德國和日本在幅員、體量、近乎單一民族等方面與中國仍然存在很大差異,所以,我們無法簡單地複製其中任何一條,而放棄其他支撐性的、關聯性的制度和文化。總之,全盤複製絕無可能,也沒有必要,但是,“他山之石,可以攻玉”。

- 較高水準的商業倫理

上溯到1840年鴉片戰爭,中國過去180年來,最大的問題是沒有生長出一套紮根在自己的傳統文化,同時又融合了現代性的文化。我們現在的文化就像是一個大雜燴,一個大拼盤,缺乏社會共識,更多的是投機取巧和各取所需。改革開放四十年來,最大的問題是價值觀的混亂和道德淪喪。而在商業領域,最突出的表現是高水準的商業倫理的嚴重缺位。

相反,德國和日本這兩個後發國家,在極力追趕英美發達國家的時候,仍然在很大程度上保有了自己的傳統性,這兩個國家是在傳統性和現代性得分都很高的國家(請參考World Values Survey,世界價值觀調查),這是最值得學習的地方之一。

以日本為例:

從鈴木正三(1579年,世俗的生活=佛道修行)、西川如見(1685年,商人經營理念的體系化)、石田梅岩(1744年,鼓勵正當的商業活動和利潤),再到二宮尊德(1787-1856,利用報德思想指導了農村復興政策的農政家和思想家)、澀澤榮一(1840年-1931年,“道德經濟合一論”,參與了約500家公司的創立和經營)、再到今天被當作聖人一樣崇拜的稻盛和夫(工作禪、“敬天愛人”等)。

為什麼在日本,算盤和《論語》可以結合在一起?為什麼道德和經濟可以合一,義利可以合一?而這個問題,仍然嚴重地困擾和拷問著今天的中國公司。

- 強調利益相關者的公司治理結構和機制

不同于英美企業,過度強調Shareholder,股東利益至上,德國和日本的企業從100多年以前,就特別強調Stakeholder,強調利益相關者和企業社會責任。兩百多年前的日本近江商人很早就提出了“三相好”(同時滿足客戶、企業和社區的利益),並持之以恆地堅持到底,其商業倫理影響了當今的日本企業。

曾經有人研究了日本永續經營的一些優秀中小企業,發現這些公司強調經營就是為了“對五個人的使命與責任”,其中的優先順序是:

1)要使員工和員工的家人幸福(竟然還有員工的家人!);

2)要使外包、下游廠商的員工幸福(不以大欺小!);

3)要使顧客幸福;

4)要使地方社會幸福、繁榮;

5)最後,自然造就股東幸福(這是結果,而非目的)(《日本最了不起的公司:永續經營的閃光之魂》,阪本光司,2010)。

請特別注意這五個利益相關者的優先順序。Priority really matters(優先順序很重要)!

- 相對和諧的勞資關係

基於以上的價值觀,在具體的公司內部的治理上,德日兩國基本上採用了勞資共制(共治)的方式。

日本經濟鼎盛時期的一個研究表明,日本企業具有非常典型的“勞動者管理型的企業”(《日本現代企業制度》,今井賢一,小宮隆太郎,1995)。日本工會緊密地參與公司的運營,為改進業績獻計獻策,很少作為完全的對立面出現。

德國工會在1978年前後,曾經對工資增長提出過過高的要求,一度導致勞資關係緊張,最後資方儘量採用機器代替人力,所以,後來工會變聰明了,採取了與企業股東和經理層協商的方式,既保證了工人工資的持續溫和增長,也保證了企業的正常運營(《德國模式為什麼看起來更成功》,杜瓦爾,2016)。

在德國,罷工是嚴格受到法律限制的。最近大家看到紀錄片《美國工廠》裡的美國汽車工會聯合會UAW與福耀玻璃美國公司之間的對抗,在德國和日本基本上不存在的。

- 選擇高端製造業作為戰略性產業

英美兩國,被科技巨頭和金融寡頭所綁架,為了獲得更高壟斷利潤,很少考慮本國工人階層的利益,把製造業外包到發展中國家,造成了本國產業的空心化、過度依賴服務業和金融業,導致失業率高企、中產階級收入下降,也就造成了今天的中美貿易戰。

不同于英美,德國和日本充分地利用了全球化帶來的優勢,把部分低端產業外包到中國和印度等,或者果斷地放棄了大眾消費市場,進軍高端製造業,例如,NEC把電腦業務賣給LENOVO,SHARP把液晶工廠賣給富士康等。此外,它們與產業級的B2B客戶保持近距離親密接觸,深入瞭解客戶的需求,充分發揮小規模定制化生產的靈活優勢,成為產業鏈中不可缺少的一環。

2019年8月開始的日韓貿易戰就是一個鮮活的案例。日本通過限制三種重要的半導體元件出口韓國,精准打擊韓國半導體行業,可以讓我們窺見日本企業所掌握的技術訣竅對整個產業鏈的影響。相反,中國製造絕大部分仍然處於工業2.0階段,亟需轉型升級,提升品牌和品質,讓自己變成無法替代的一環。

- 隱形冠軍和長壽企業,德日企業在戰略和經營目標方面顯著地不同于英美企業

相比美國和中國,近些年來,曾經名滿天下的德國和日本大公司的數量不斷在縮水,不占任何優勢。2019年7月發佈的《財富》500強中,美國上榜企業121家,中國129家(其中包括中國香港10家),日本52家,德國29家。那麼,德國和日本強盛到底秘密何在呢?更多的是在與眾不同的中小企業。

根據赫爾曼·西蒙2017年的統計,全世界有隱形冠軍企業2300多家,其中德國有1307家,美國有366家,日本有220家,中國只有78家左右。

隱形冠軍,不求做大做強,更專注於做深,成為每個細分市場領域的第一。這些企業大多數持續經營超過兩三代人。他們擁有宏大的目標;保持專注;採用全球化的策略;勇於創新;親近客戶;通過創造價值,而非價格戰,長期保持競爭優勢;擁有高效的員工和強有力的領導;一般都會進入要求非常苛刻的細分市場等。

而日本更是長壽企業的大國,是永續經營的典範。據統計:

持續經營超過100年的企業數量,日本有25321家,美國有11735家,德國有7632家;

而持續經營超過200年的企業數量,日本有3937家,德國有1850家;

超過300年的日本企業數量有1937家;

超過500年的日本企業數量有147家;

超過1000年的日本企業數量有21家(《工匠精神:日本家族企業的長壽基因》,後藤俊夫,2018)。

當然,這些日本企業,很多是“老店”“老鋪”,規模不是很大,很難稱之為現代意義上的、有規模的企業。

日本經營學者後藤俊夫研究發現,日本長壽企業的基因主要包括:

立足於長期視野的企業經營理念;

重視持續的成長;

不斷構築和強化自身優勢;

長期重視與利益相關者的關係;

確保安全,量力經營;

讓下一代傳承下去的強烈意願;

大多數處於一些特殊的行業(例如,釀酒、食品、旅館、酒店、傳統手工業等)。

特別是,這些長壽企業站在“企業乃社會公器”的立場上,對於自己有恩的利益相關者及社會進行持續報恩。不好高騖遠,踏實地從事與企業能力相符的經營活動,也就是日本人所謂的“愚直精神”。

反觀中國企業,初創企業的平均壽命不超過3年,美國大概是7年,日本則超過12年。浮躁的心態,缺乏工匠精神和聚焦主業的戰略,是中國企業短命的重要原因。

- 獨具特色的大企業和中小企業之間的關係,財團和商會在企業國際化方面扮演聯合艦隊的作用

英美國家強調企業間的自由競爭,鼓勵機會平等,尤其是市場准入的機會均等,而日本政府和社會更鼓勵企業之間的合作與聯盟,他們希望維持一種更加有序的競爭,很少實施《反壟斷法》。

日本大公司之間,大公司與中小企業之間,經常相互交叉持股,互派董事,再加上主銀行制,形成了所謂的“系列”(Keiretsu)集團。這種無形的制度設計保證了相關產業鏈中的大多數企業經營的穩定性和可預期性,有利於保持長期交易,降低交易成本,結果當然是一榮俱榮,一損俱損(《日本中小企業與大企業關係研究》,孫川,2006)。

與歐美發達國家相比,中國企業國際化的程度還是很低。如果採用嚴格的標準,也就是一個公司在任何一個大陸的銷售額不能超過總銷售額的25%,大概只有華為稱得上中國唯一的國際化公司,其業務遍及全球170多個國家和地區。

上個世紀六十年代,當日本和德國企業開始國際化的時候,他們借助財團和商社遍佈全世界的網路,採用聯合艦隊的形式,開拓國際市場,這種經驗值得中國企業學習。

日本最大的六大財團(例如、三菱、三井、野村等)下屬的商社,遍佈全世界各地,是日本企業國際化的排頭兵,他們一般會領先其他企業一步,通過貿易的形式接觸海外市場,長期紮根當地,收集當地的社會政經資訊等,分享給接踵而至的其他企業在當地進行直接對外投資(FDI),同時,他們會代表日本企業向當地政府反映自己的集體訴求。

這些財團和商社的領導人,每個月都會聚餐開會,溝通情報(《靜說日本》,徐靜波,2019.07)。德國商會雖然不如日本商社那麼無孔不入,但是,也扮演著類似的角色。而中國企業走出的過程中,不僅僅單打獨鬥,而且經常相互拆臺,爭奪項目,給了他人各個擊破的可能。

- 德日相對保守的金融體系更加適合持續性創新

相比美國的華爾街金融模式而言,相對於德國和日本的經濟實力而言,他們的金融體系要保守和小很多。雖然在泡沫經濟時期,東京證券交易所一部的市值曾經可以買下整個美國,但是,金融證券市場在德國和日本,總體上遠不如英美髮達,而且也不是他們發展的重點。

例如,學術研究通常形容德國是一個“對投資者保護不力……股票市場極其有限,幾乎沒有收購、接管,銀行部門對於上市和非上市公司均具有壓倒性影響力”的國家(Alexander Dyck,2005,P.278)。

此外,不同于英美強調股票市場在企業發展中的融資功能,德國和日本的銀行經常持有本國公司的相當的股份,也就是所謂的主銀行制。長期以來,銀行一直作為獨立的力量,活躍在公司的監事會。銀行和企業之間的這種關係,長久而穩定,直接影響關鍵決策。

經濟學者許濤在《超越:技術、市場與經濟增長的歷程》(社科文獻出版社,2018)一書中區分了兩種金融形態,市場導向的金融和銀行導向的金融。

他發現市場導向的金融(典型代表是風險投資、投資銀行、股票市場等,英美是典型代表)明顯有助於顛覆式創新;而銀行導向的金融(以各種信貸銀行等為主體,以德國和日本為代表)更有助於持續性創新。這就是為什麼德國和日本在第二次工業革命,以及各種追趕型的經濟發展中表現優良,而在第三次工業革命力所不逮的金融原因。

令我最困惑的問題是:在這個世界上,是否存在一種完美的模式,能把市場導向型金融和銀行導向型金融結合在同一個經濟體內,而且運轉自如?

悖論整合說起來容易,做起來難。看看過去二十年裡中國的發展,尤其是在房地產價格不斷高企、P2P不斷爆雷和“雙創”大躍進的情況下,賺快錢的欲望總是戰勝做實業的耐心。能否在同一個體制裡,建設雙高型的市場導向型金融和銀行導向型金融,我覺得很難,這需要未來的實踐證明。

- 基礎研究和應用研究應該採用不同的發展模式

在德國的馬普研究所和萊布尼茨學會裡,一群諾貝爾獎獲得者(或者類似水準)的科學家帶領團隊做基礎研究,試圖發現未知的規律,他們活躍在科研的最前沿。

而在歐洲最大的應用科技研究機構弗勞恩霍夫協會裡面,數量眾多的科學家和工程師與中小企業緊密合作,共同開發面向應用的研究,加快知識和技術轉換的速度。

甚至,許多德國企業並非一定要採用高密度的資金投入進行技術創新,而採用非常高密度的投入所進行的中低技術的持續創新,也能給企業帶來的顯著的績效。

它們經常採用一種混合創新的模式,也就是對可用技術和現有知識進行以市場為導向的改進,尤其是通過把這些技術和知識與高技術元件結合,而最終得以創新。

類似這種情況,在日本企業裡,比比皆是,尤其是在精益製造和現場改進中,因為他們所面對的是一種高度情境化的特殊知識,是一種粘滯的知識,很難進行遷移,更多的是以商業秘密和訣竅的形式存在,需要豐富的現場經驗,而非高深的理論知識。學界把這種創新叫做黑手創新(Dirty hands Innovation)。

反觀中國的科技創新,科研機構的研究與企業技術的市場需求之間幾乎完全就是兩張皮。科研院所關起門來,圍著基金、論文和職稱轉,所謂的科技成果轉化模式,三十多年來,被證明基本上是一條走不通的路。

中國最缺乏的恰好是弗勞恩霍夫這種應用科研機構,以平臺的形式彌補中小企業研發能力的短板。

政府有關部門應該考慮,把中科院和部分高校的老師分流出去,把他們從課題和論文中解放出來,組成一個面向應用的技術開發平臺。而剩下來的人,則用最優渥的薪酬待遇養著他們,給他們充分的學術自由,不要那麼多精細化的考核,讓他們心無旁騖地朝著諾貝爾獎的高峰去攀登。

- 長期雇傭導向的人力資源管理和雙元制教育體系

提起日本的人力資源管理制度,我們經常會想起終身雇傭和年功序列等。事實上,傳統的日本式的人力資源管理在泡沫經濟破滅之後,已經發生了很大的調整,但是,基本精神仍然保存。

以前的正式且終身雇傭,現在已經變成了有能力者終身雇傭和用人形式多樣化。以前的金字塔型組織,通過既定流程,由事業部下達命令,現在已經變成了具有通融性的團隊運營方式,追求長期穩定的利益(《戰後日本經濟的成敗啟示》,石原享一,2019)。

類似地,因為德國採用聯邦制,各個區域發展相當均衡,大城市和小城市,甚至鄉村地區之間沒有顯著性的差異,所以,德國中小企業廣泛分佈在各個中小城市、鄉村、甚至偏僻的山谷和森林裡。雇主和員工之間關係親密,高度信任,經常出現兩三代人服務於同一個企業。

雖然在德國企業裡,終身雇傭不是明文規定的,但是也非常常見,是一種隱形的心理契約。所以,不同於美國和中國的高流動性,長期雇傭是德日用人體系的一個顯著特點。

談到德國工業體系的強大的秘密,人們經常歸因於德國獨一無二的雙元制教育體制和學徒制。德國的文科中學培養準備進入大學的學生,而實科中學培養要參加技術工作的學生。

德國約有342類受認可的學徒職業(或稱工種),提供技術和社會領域的公司內部培訓和課堂教學。其學徒培訓一般持續兩年半到三年半,在這段時間裡,學徒做的是全職工作。

每個學徒必須獲得實習培訓和實踐經驗,從中學習具有高度針對性的特殊技能。特別是,地方職業學校往往與地方產業建立親密關係,從而相輔相成、互助互利。

中國目前正在把將近700所三本或者專科學校全面轉型為職業教育,培養高技能人才,這是一個非常明智的選擇。

但是在這個教育轉型的過程中,最大的挑戰主要在於改變人們的觀念,包括對於體力勞動的傳統負面觀念;對於上大學和望子成龍等不切實際的期望;真正建立學校和企業之間的緊密合作,以及克服包括快遞業等服務業對實體經濟的衝擊。

因為快遞業不用經過多少工作培訓,三天就可以直接上手,而且賺錢還挺多。而培養可以從事複雜技術的工作技能,則需要相當漫長的學習和投資。

- 收入分配真的很重要!縮小貧富分化差距,建立一個平衡的社會

過於懸殊的收入分配差異已經成為美國社會的痼疾。根據統計,美國CEO與普通員工的工資之間收入平均相差300倍。2000年時,也就是互聯網泡沫達到最高點的時候,兩者之間的差距甚至曾經最高達400倍左右。

相反,日本從1945年到1980年之間,企業裡的最高層和普通員工之間的薪酬差距僅僅3倍左右。即使經過泡沫經濟之後,能力主義和績效主義在日本抬頭,現在的差距最多也就是5到10倍左右。

類似的,德國的CEO和普通員工的收入差距也遠遠低於美國(但是顯著地高於日本),達到20倍-50倍左右。例如,2016年,大眾汽車公司的CEO的年薪是普通員工的52倍。

除了收入分配以外,人們還在意其他類型的收益,比如權力和聲望等。長年任職日本長期信用銀行的經濟專家竹內宏,用如下的公式定義日本社會的權力結構的制衡關係:“(權力)+(收入)+(聲譽)=恒定值”。

對此,石原享一(2019)做了如下說明:

“在日本,大臣和官員雖然手握大權,但是,公務員的身份使他們的薪金遠不及財經界人士,聲譽也不算太高。財經界人士收入豐厚但無政治實權,也不太受世人尊敬。學界和媒體與權力、厚祿無緣,但擁有較高的社會信賴度。

不讓權力、財富、聲譽同時集中至某一極,正是日式資本主義獲得穩定和發展的關鍵所在”。

反觀中國社會,則是一個“贏者通吃”的天下,財富分配上的馬太效應尤其嚴重。有些官員通過權力所獲得的隱形收入遠遠大於自己的薪水,再加上中國社會由來已久的“官本位”觀念,當官的聲譽也遠遠大於其他職業。

而在過去四十年裡,曾經在 “士農工商”中排名最後的“商”,一躍成為第二名,成為社會改革的中間力量,在社會地位上僅次於官員,在財產性收入上更是淩駕其他任何社會職業。而傳統意義上的“士”或者知識份子被急劇邊緣化。這是我們這個國家和時代的悲哀。

❺

結語

當中國經濟從高速發展階段轉向高品質發展時,當中美貿易戰的炮火讓許多人開始反思英美模式的局限的時候,我們應該把長久固化了的參照系從英美轉向德日,想像另外一種可能性,另外一種發展模式,一種本來就與中國的文化和制度更加契合的發展道路,這是中國和中國企業繞不過去的必由之路。

1983年的時候,國家經濟委員會副主任袁寶華提出中國企業改革的十六字方針,“以我為主、博採眾長、融合提煉、自成一家”。

時過境遷,我們現在已經在中國看到了許多行之有效的,既具有中國特色,又融合了現代性的管理之道,例如,華為、阿裡巴巴等。我們需要在借鑒學習德日模式的優點的基礎上,直面鮮活的中國企業的管理實踐,走出一條充滿善意和效率的道路,才能在未來與世界同行,甚至引領世界。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代