她在獄中拒絕服從,拒絕認錯,獄警就安排她跟一群女流氓住在一起。每天,她都要被女流氓們批鬥,女流氓們兇狠地罵她,毆打她,不僅摧殘她的精神,還摧殘她的肉體。她更加激烈反抗後,結果是又被調到男監......

她開始在獄中絕食,獄警就從她的鼻子給她灌食物,她用玻璃片割破左腕血管,可又自殺未遂。她多次給上海市長、新聞報紙寫信,反映案情表達政治見解,結果都石沉大海,沒有回音。

她在監獄裡經歷了比死亡本身,更千百倍痛苦的絕望,可她卻從未放棄最初的信仰:這樣的祖國,決不能讓它再受苦難。

她要用文字,喚醒國人的靈魂,她說:只要一息尚存,此生寧願坐穿牢底,決不稍負初願,稍改初志。

而獄警沒收了她的筆和紙,她就用竹籤和發卡,戳破皮肉,戳破血管,在牆壁上,在衣服上,在床單上,用自己的鮮血寫文章和詩歌,當傷口尚未癒合時,又再一次挑開放血,日復一日、年復一年,竟用自己的鮮血寫下20餘萬字的血書,她的書寫方式,在人類思想史上,乃至人類歷史上絕無僅有!

寧鳴而死,不默而生,她把本沒有尊嚴的生命,變成了能震古鑠今的傑作。

每當她沉痛悲憤地想到,同時代的人怎樣地受難,想到這荒謬情況的延續,會如何斷送民族的正氣,會如何增長人類的不安,更會如何玷污著祖國的名字,她就焦躁不安,心急如焚。

當億萬中國人缺失正確的信仰,陷入政治迷信,搖曳著小紅書,如痴如醉,如癲如狂時,她在黯淡無光的監獄裡,懷抱溫暖的信仰,不分晝夜地,勇敢地進行著「血戰」。

獄警們都說她瘋了,而被認為精神病的她,曾寫下這樣一段文字:中國人的血,歷來不是流得太少,而是太多。即使在中國這麼一片深厚的中世紀遺址之上,政治鬥爭是不是也有可能,以一種比較文明的形式進行,而不必訴諸流血呢?點擊此處查看,女貪官爆料:只要大腿叉得開,保證升官升得快。受暴力摧殘的她卻不願以暴制暴,其認識之深刻,思想之超前,結論之準確,足以證明,她是那個時代罕見的真正清醒者。可她越是清醒,越是敢說真話,她遭受的折磨也越是慘無人道......

愛她的人都希望她能妥協,可她卻無法接受背棄信仰的自己。有人勸她別再這樣赤裸裸地反抗,雖然沒尊嚴,但是還能苟活啊,但她卻說:「血流到了體外,總比凝結在心口裡要舒暢得多吶。」真正的英雄,是能為信仰和真理犧牲自己,不顧一切地朝深淵縱身一跳。

在她被關押的第三年,她被判有期徒刑20年。公審大會上她被帶出來時,口中塞了橡皮塞子,這種塞子能隨著張口的程度大小而伸縮,專防人喊口號用,她越想張口,塞子就越大,整個面頰都會鼓滿起來,她的頸部則被塑料繩子勒緊喉管,這些都是當時監獄,對特別「危險」囚犯的處理辦法。

即便被如此慘絕人寰地虐待,她依然寬恕了迫害自己的人:她說:「為什麼我要懷抱著,乃至對你們懷抱著一份人性,這麼一份人心呢?……因為我仍然察見到,你們身上,偶然有機會顯露出的人性閃光,從而察見到你們的心靈深處。還多少保有未盡泯滅的人性。在那個時候,我更加悲痛地哭了……」

1966年,當初被她所救的張元勛,特地以未婚夫名義來探監,她被十幾個武警包圍著從牢房走出,每個武警都帶著槍,仿佛她是什麼殺人放火的大罪犯。張元勛看著遠處的她不禁眼眶濕潤了,正值青春年華的她,頭髮已經花白,頭上頂了一塊手絹,上面是她血寫的字,冤!

她一見到張元勛就嫣然一笑,整個屋子裡的人都愣住了,從她入獄以來,他們還從來沒見到她這麼笑過。這是她在與世隔絕的非人世界裡,第一次,也是最後一次展現美麗。

張元勛注意到她的襯衣沒有扣子,一問才知道她用針線縫死了,她把衣服和褲子也都縫在了一起,她指著周圍那些傢伙說:「這是一幫禽獸,他們想強姦我!所以我只能把衣服縫起來……」旁邊故作鎮定的傢伙們忍不住了:「她胡說!她神經不正常,你不要相信她的這些話。點擊此處查看,女貪官爆料:只要大腿叉得開,保證升官升得快。」神經不正常?可世界上哪個國家,會對精神不正常的人說的瘋話定罪呢?她反問:你們定我反革命罪時,怎麼不說我是神經不正常呢?

臨別前,她拜託了張元勛兩件事:一是,萬一有一天她死了,千萬千萬要幫她照顧母親、弟弟和妹妹,他們太可憐了,說完,一向堅強的她哭到難以自抑。

二是,如果有一天允許人說真話了,不要忘記告訴活著的人們:曾有一個林昭,因為太愛他們而被他們殺掉!

他們依依不捨地告別,都懷抱著來日再見的希望,而這一別,竟是世間最痛的訣別。

獄方開始剝奪她見家人的權利,得不到親人接濟,她連衛生紙也沒有。與此同時,她沒有一天停止過反抗,她時常在囚室窗口高唱:想要謀害我,瞎了你眼窩!我是舀不乾的水,摸不滅的火!她用自己全部的生命能量,來抵抗一個不可抗的政權,和不可抗的時代洪流,堅定地走在信仰的路上。

她在生命最後的時光,寫下了一封人世間最挖心的家信,信中沒有咒罵,沒有抱怨,只是跟母親細數自己想吃的美食,講得津津有味,陳列滿篇,仿佛自己已經用靈魂咀嚼過一遍,這是她視死如歸的決心,也是她跟母親最後的一次撒嬌,可直到她死去,這封家信也沒能寄出……

見不見的你弄些東西齋齋我,

我要吃呀,媽媽!

給我燉一鍋牛肉,煨一鍋羊肉,煮一隻豬頭,

再熬一二瓶豬油,燒一副蹄子,烤一隻雞或鴨子,

沒錢你借債去。

魚也別少了我的,

你給我多蒸上些咸帶魚,鮮鯧魚...

最後,她還俏皮地附註:嘿!寫完了自己看看一笑!塵世幾逢開口笑,小花須插滿頭歸!還有哩:舉世皆從忙裡老,誰人肯向死前休!致以女兒的愛戀,我的媽媽!

1968年,她已被折磨到體重只剩35公斤,病越加地嚴重,大咯血,在監獄醫院裡,同情她的醫生悄悄說:「唉,你又何苦呢?」她輕聲而堅決地回答:「寧為玉碎」。

4月29日,她接到改判死刑的判決書,當天,她就被人從病床上粗暴架起,來人高喊:「死不悔改的反革命,你的末日到了!」她一直在咳血,但始終在反抗呼喊。獄醫嚇得躲進隔壁的病房,最後只聽到林昭叫他的名字,對他道了一聲「永別」……

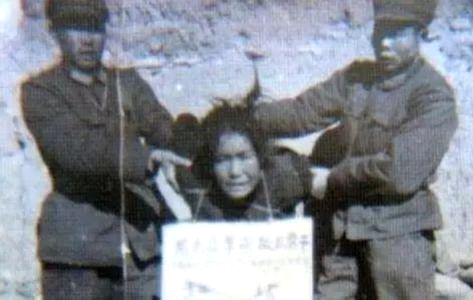

兩輛車在上海龍華機場停了下來,接著有兩個武裝人員,架出一反手被綁的女子,女子的口中似乎塞著東西。他們向她腰後踢了一腳,她就跪倒了。這時走出另外兩個武裝人員,對準她就是一槍,但她倒下後,又慢慢地強行爬起來,於是他們又向她開了兩槍。看她躺下不再動彈時,將她的屍體扔進車裡疾駛而去。

被槍決前的林昭

就這樣,在春光燦爛的四月,一個36歲還不到,一個還沒結婚生子,一個為信仰付出生命的北大才女,被秘密槍決,她倒在冰冷的血泊里,徹底告別了這個,她不忍心再多看一眼,冷漠,卻又無比深愛的世界……

更可笑的是,1968年4月30日下午2時左右,在中國上海林昭的家中,出現了一樁史無前例的天下奇聞!

一個傢伙在樓下,呼叫林昭母親許憲民的名字,許憲民開門後,對方一共說了三句話: 我是上海市公安局的,林昭已在4月29日槍決, 家屬要交五分錢子彈費。

中世紀被判「火刑」燒死的犯人,無須交付柴火費,現代國家用「電椅」處死的犯人也從未交過電費,可在那個荒唐的時代,這位可憐的母親卻要用五分錢,買下殺死自己女兒的子彈?這是什麼喪心病狂的歪理啊?!

等到母親許憲民意識到噩耗成真後,就直接暈厥在地了,之後, 她多次到公安局、監獄,詢問女兒遺體的下落,究竟被如何處理?如果掩埋,埋於何處?如果火化,骨灰何在?但,全遭拒絕,皆不奉告!

這個年邁的母親痛徹心扉,每天以淚洗面,最後絕望到痴呆失常,忘記了自己從何處來,也忘記了自己想去何處,挎著一隻竹籃、提著昔日的竹杖,在上海的茫茫人群中夢遊與囈語,口中念念有詞,融為一支裂人心肺的哀歌:是誰殺了我的兒? 我的兒是誰殺了?

幾天後,她也倒下了,倒在一條繁華的人行道上,當年那個堅定而熱情的巾幗英雄,就這樣慘死在上海街頭……

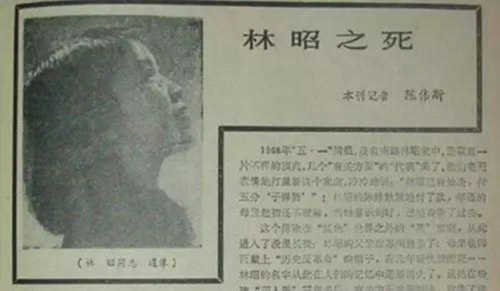

林昭遺像

林昭在臨死前,曾寫下,《歷史將宣判我無罪》的血書,12年後,她的所言應驗了。1980年,上海高級人民法院宣告她無罪,結論為「這是一次冤殺無辜」。

林昭的墓,

只是一個衣冠冢,

她的英靈仍在四處飄蕩

北大師生為她開了追悼會,沒有骨灰,只擺放了一束她的頭髮,在追悼會上,出現了一副無字的輓聯。 上聯是:?下聯是:!這是對她,也是對那個時代最好的詮釋。

4月29日,就是49年前的這一天,那顆罪惡的子彈,已讓美麗的生命化為塵土,但身縱死,猶聞俠骨香!

(全文完)

相關閱讀: