♦ 本篇文章轉載自源 上報。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

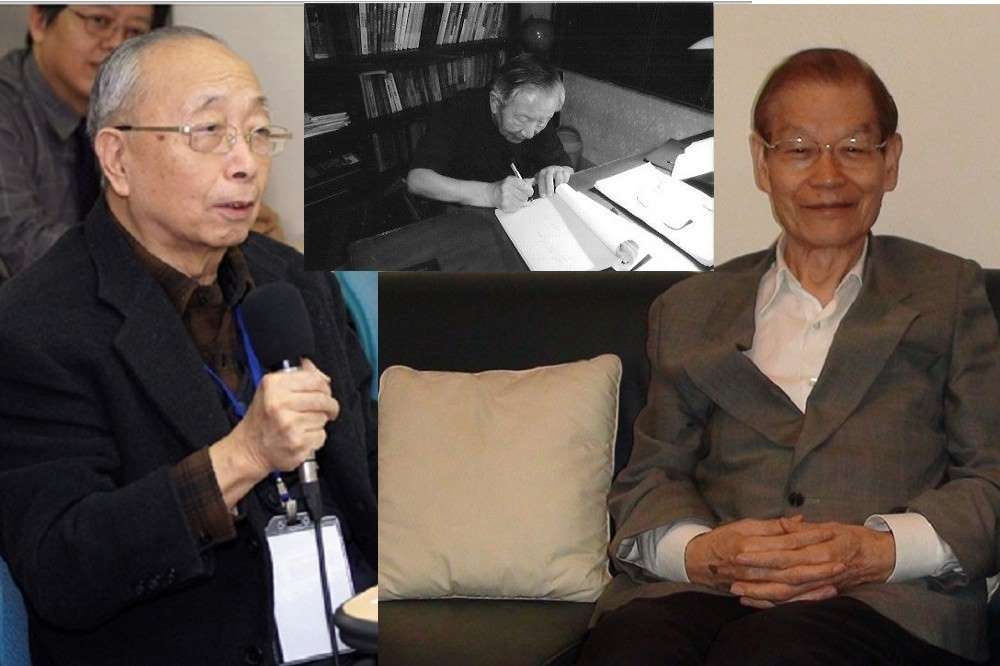

© Image1 author 再見了,胡佛(左);再見了,韋政通(中);再見了,楊國樞(右)。(合成畫面)彷彿是講好了一般的,幾個月之間,那群老友接連走了三位。

先是楊國樞,接著韋政通,再來是胡佛。

一位心理學者,一位思想史學者,一位政治學者。

然而,如果僅僅是三位專業領域內的學者,他們的凋零,他們的辭世,總是會後有來者,我們感傷,難過,也便是一場人生必經歷程的畢業典禮而已。

但他們不是,他們的接連辭世,不會意味他們的專業領域從此無人傳承,相反的,在學術日益專精的競爭下,他們的後繼者,大有站在他們的肩膀上大幅超前的可能。

因而,他們的接連辭世,之所以,意味著「某個時代」的凋零與不再,並不在學術,而在以學術為基底的,以知識為憑藉的,一種積極與時代對話,積極介入時代之發展主軸的自我意識。

那是知識份子的意識,那是公共型知識份子的意識。在統獨對峙,認同分歧的現今,不會再有了!

此所以,那是一個世代的結束,那是一個時代凋零卻令人懷念的尾聲!

彷彿一個世代結束了,必須有一段告白似的。就跟當年,他們一群老友,彼此集結,相互串聯一般,他們感知一個時代的來臨,他們要預告自己的不缺席。不缺席於一個時代,有很多方式。但知識份子,只能以知識份子的方式。

言論救國,批評時政,闡揚理念。在政黨政治微露端倪的前夕,他們以團體的介入,組成一道知識的長城,試圖捍衛早在《自由中國》雜誌,近在《大學雜誌》,就應該出現的民主曙光。

我很幸運,在他們集結於《中國論壇》半月刊時,我以一個政治研究所的學生身份,半工半讀的,擔任編輯,邀他們的稿件,校對他們的文字,聆聽他們的座談,紀錄他們的發言,私下跟他們吃飯,聊天,講我自己不成熟,但意氣風發的意見。他們都成了我從二十幾歲,過渡到三十幾歲的那些年裡,知識成長,視野成長的「一群老師們」!跨出了我原先熟悉的領域,進入到社會科學,文學,思想史等等跨界交疊的地帶。

他們代表怎樣的世代與時代呢?

在知識系譜上,他們屬於「廣義的現代化派」,努力想打通傳統到現代的藩籬,建立起屬於台灣的現代化理論與實踐。

在時代的光影裡,他們歷經了蔣經國的本土化實踐,在七零年代的,隱然浮現的本土鄉土台灣的種種召喚下,他們知道「台灣的年代」於焉浮出,但仍險境處處,他們於是跟政治上的「黨外」聯手,為社會議題的露出,充當理論坦克,為學術的跨出學院,親身示範文淺意白的論述。

他們的年代,尚殘存著政治勢力,尊重,或不得不尊重知識份子的傳統,於是,他們登高一呼,效果立現。

但當所有的民主建制,逐步穩當,民主被化約為簡單的選舉勝負後,藍綠都不再把知識份子當成一種資產,反之,只視為是政策白皮書的操刀者,是一種為政權擦脂抹粉的權位分享者後,他們,顯然變得孤獨了。

尤其,他們相信的普世價值,往往被認同政治,輕易操作成「愛不愛台灣」的選項時,他們尤其孤單起來。

九零年代以後,政黨政治日愈穩固,學院規範日趨碎碎、片斷化後,依我觀察,教授很多,知識份子很少。學院派很多,知識人很少。介入政治者多,公共型人物則少。

這也許是勢之所趨,但何嘗不是台灣社會陷入困頓,陷入不知何去何從的原因之一呢?

當公共型知識份子淡出舞台,權力變成赤裸裸的利益盤算,成為簡單卻乏味的選票計較。而,公民社會理當要有的論述,每每淪為每晚政論節目的即興表演後,理盲、濫情,又何嘗不是自嘗苦果的必然呢!

再見了,楊國樞;再見了,韋政通;再見了,胡佛。再見了,我曾經親歷過的,八零,九零年代;再見了,我的青春,理想,的年代。

再見了,從此江湖再無拔劍四顧心茫茫的知識俠客了!(文章獲作者授權轉載,原文連結。)

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代