中國經濟近30多年的高速發展,推許為這是有效管治的典範,遠勝過劣質民主的政體。

另方面,北京市政府強暴拆遷民房,城市民工淪落為城市二等公民,和全國建屋應該是建來住的,不是用來抄的。從這些社會現象看,是違背了社會公義,是不合理、不平等,都需要中國政府要立即面對,加緊改善的。

編者:

鄭永年的十九大是中國共產黨進行的一場深刻的“自我革命”原載自美國華裔專家網

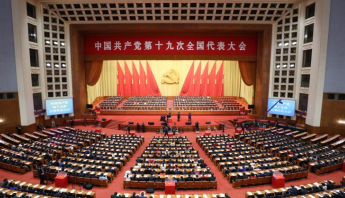

中國共產黨第十九次全國代表大會對中國和世界而言都是一件大事情。對中國本身來說,正如十九大報告所強調的,國家已經進入一個“新時代”,這是一個承上啟下的時代,一個總結過去、直面現實和通往未來的時代。對國際社會來說,中國早已經是第二大經濟體、世界貿易大國,不管內部怎樣發展,都會產生出巨大的外在影響力。自2008年全球金融危機爆發以來,中國一直為世界經濟的發展作出巨大的貢獻,為經濟的增長帶來了希望和動力。盡管十八大以後中國本身的經濟面臨下行壓力,但較之仍然沒有走出危機陰影的西方經濟,中國仍然是所有主權經濟體中的佼佼者。無論從哪個角度來說,世界沒有任何理由不關註決定著中國未來的十九大。

十九大是中國共產黨進行的一場深刻的“自我革命”

十九大到底會如何影響中國和世界的未來呢?這需要人們來解讀十九大報告,因為這份報告就是未來中國發展的藍圖。人們可以從不同的角度來解讀十九大報告,政治、經濟、社會、軍事、文化、外交等等,因為十九大報告是一份高度綜合的文件,多角度來解釋不僅應當,而且必須。

不過,我認為十九大是中國共產黨在“新時代”最重要的政治大會,十九大報告的核心是政治,它是一個政治文件,雖然其它方面都有涵蓋,但都居於次要和補充性的地位。在未來中國發展的很多問題中,政治是最關鍵的。其它方面發展規劃會更詳細地體現在政府工作報告中。

我把十九大稱為中國共產黨作為執政黨進行的一場深刻的“自我革命”,通過這場“自我革命”,中國共產黨重新界定了自己的現代性,在這個基礎之上,才可以討論國家的現代化和中國對國際社會的貢獻。

十九大對未來中國發展的影響是全方位的,但這裏的討論側重於政治制度方面的變化。在強調“制度自信”的今天,人們迫切需要關註正在發生的制度變化。為此,我們需要在十九大全方位的報告中,從豐富的內容中提取和勾勒出未來中國政治制度的大構架。制度建設是十八大的主題,更是十九大的主題。

那麽,就制度建設而言,十九大釋放出什麽重要的信息呢?簡單地說,十九大“自我革命”所釋放出來的最為重要的信息便是中國共產黨對自身現代性的重新界定。經過“自我革命”,它演進成一個新的政黨,或者說一個新時代的政黨。中國所有其他方面的現代化,包括經濟、社會和文化等方面,都取決於政治的現代化。

當今世界面臨的政治權力危機

要認識十九大所發生的“自我革命”,必須理解當今世界所面臨的政治權力危機,尤其是政黨危機。不理解世界性的權力危機,就很難理解這場“自我革命”的世界意義。

今天,在世界範圍內,政黨及其權力都陷入了危機。從歐洲、美國和很多發展中國家的政治現狀及其發展趨勢來看,在很大程度上,已經在世界範圍內發生著一種可以稱之為“核心危機”(或者“首腦危機”)的現象,無論給各國國內政治還是國際政治,都帶來了巨大的不確定性,而“核心危機”的核心便是政黨危機。近代以來,幾乎所有可以被稱為“現代的”國家,政黨無一不是政治生活的核心,政黨組織社會、凝聚共識、產生領袖、治理國家。但在今天,所有這些方面都出現了嚴重的問題,政治危機也隨即產生。

在西方,今天的權力危機和民主政治密切相關,甚至可以說是西方民主政治的直接產物。當然,核心危機並不是說今天西方各國沒有了核心,而是說西方所產生的核心沒有能力履行人民所期待的角色和作用。今天西方的政治核心或者統治集團至少表現為如下幾類:

第一,庸人政治。民主制度所設想的是要選舉出“出類拔萃之輩”成為一個國家的領袖或者領袖集團,但現在所選舉出來的領袖很難說是最優秀的。從實際經驗上看,這些被選舉出來的領袖少有作為,即使這些政治人物想作為,實際上也很難作為。這或許是因為領袖個人的能力不足,或許是因為領袖所面臨的制約過多,不管出於什麽原因,結果是一樣的:人們看到的是,不負責任的領袖越來越多。最顯著的行為就是領袖們經常進行公投。西方代議制產生的原因在於,現代社會公民不可能通過直接民主行使權力,因此公民選舉出他們的代表讓這些代表來行使權力,這些代表也就是人們日常所說的政治精英或者統治精英。不過,因為這些“代表”之間達成不了政治和政策共識,政治和政策之爭最終演變成了黨爭,領袖在面臨這種情況時不負責任地訴諸於公投,把事情交付給老百姓決定,這樣間接民主又轉變成為直接民主。就其形式來說,公投的確是直接民主的最直接表現,但問題在於公民本身對很多問題是沒有判斷能力的,他們公投表決之後,對公投的結果又後悔,這在英國的“脫歐公投”中表現得淋漓盡致。更為嚴峻的是,公投經常導致一個社會的高度分化,社會處於簡單的“是”與“否”的分裂狀態。可以說,公投這一“最民主”的方式導致了最不民主的結果,往往是51%的人口可以決定其余49%人口的命運。

第二,傳統類型的“出類拔萃之輩”正在失去參與政治事務的動機。就民主政治所設想的“政治人”理論來說,參與政治(即參與公共事務)似乎是人類最崇高的精神。從古希臘到近代化民主早期,這一設想基本上有充分的經驗證據,因為無論是古希臘還是近代民主早期,從事政治的都是貴族或者有產者(主要是馬克思所說的資本階級或者商人階層)。貴族和有錢階層往往能夠接受良好的教育,並且不用為生計擔心,是有閑階層,他們中的很多人有服務公眾的願望。德國社會學家韋伯(Max Weber)稱這個群體為“職業政治家”。但在大眾民主時代,“政治人”的假設已經不那麽和經驗證據相關了。從理論上說,大眾民主表明人人政治權利平等,有更多的機會讓普通人參與到政治過程中去。很多政治人物不再是專業政治家,政治對他們來說是一份養家糊口的工作,與過去相比,政治的“崇高性”不再。並且在大眾政治時代,政治人物所受到的制約越來越甚,在這樣的情況下,很多“出類拔萃之輩”不再選擇政治作為自己的職業,而選擇了商業、文化或者其他領域,因為那些領域更能發揮自己的作用。

第三,替代傳統“出類拔萃之輩”的是現代社會運動型政治人物的崛起。無論在發達社會還是發展中社會,這已經是非常明顯的現象。當然,這種現象並不新鮮,從前也發生過。在西方,每當民主發生危機的時候,社會運動便會發生。無論是自下而上的社會運動,還是由政治人物自上而下發動的社會運動,都會產生民粹主義式的政治人物。在發展中國家,二戰之後反殖民地運動過程中,曾經產生很多民粹式政治人物。為了反對殖民霸權,政治人物需要動員社會力量,同時社會力量也已經處於一種隨時被動員的狀態。今天,無論是發達的西方還是發展中社會,民粹主義到處蔓延,有左派民粹主義,也有右派民粹主義。民粹主義式的社會運動一方面為新型的政治領袖創造了條件,另一方面也為各個社會帶來了巨大的不確定性。

第四,強人或者強勢政治的回歸。民粹主義政治的崛起正在促使政治方式轉型,即從傳統制度化的政治轉向到社會運動的政治。從社會運動中崛起的政治領袖往往具有強人政治的特點,即往往不按現存規則辦事情。破壞規矩是民粹主義的主要特征,如果根據現行規則辦事情,就出現不了民粹。西方民主政治一般被視為是已經高度制度化了,甚至是過度制度化了,但民粹主義式的領袖往往可以對現存政治制度造成輕易的破壞。

正是在這樣的國際背景下,十八大以來中國共產黨進行了前所未有的“自我革命”。十九大會議期間,王岐山在參加十九大湖南省代表團討論時指出,“習近平總書記對堅持黨的領導旗幟鮮明、立場堅定,不僅在說、更是在做,無論哪個領域和哪方面工作,無一不從加強黨的領導抓起,以強烈的使命擔當,樹立起黨中央集中統一領導的權威,從根本上扭轉黨的領導弱化、黨的建設缺失、從嚴治黨不力的狀況,真正體現出中國特色社會主義最本質的特征,校正了黨和國家前進的航向。”十八大以來中國共產黨正是在矯正“領導弱化、黨建缺失、從嚴治黨不力”的情況下重新界定和獲取現代性的。

多年來,我一直認為,十八大以來所提出的“四個全面”,即全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨,最後一個“全面”即“全面從嚴治黨”是最重要的。沒有這最後一個“全面”,其它三個“全面”就會無從談起,因為前面三個“全面”都需要中國共產黨這個行動主體去實現。如果沒有中國共產黨本身的“現代化”,其它方面的“現代化”也就無從談起。

在每一個時期,中國共產黨需要對社會經濟發展現狀作出一個“基本判斷”,再在這個判斷之上確立自己的新使命。中共歷次全國代表大會召開,最重要的議題就是要回答我們從哪裏來、到了哪裏、往哪裏去的問題。中共十九大也是如此。回答這三個問題需要一個基本判斷,而這個基本判斷對中國共產黨的新使命是最重要的。只有有了這個基本判斷,中國共產黨才能確定新的使命和未來的發展方向。確立新時代的新使命,是中國共產黨追求現代性的關鍵。

確立新時代的新使命,是中國共產黨追求現代性的關鍵。

1949年,毛澤東領導的中國共產黨完成了建立新中國這一近代以來最艱巨的任務。在新中國成立之後的30年裏,一套國家基本政治制度得以建立。進入改革開放新時期後,1987年,中共十三大提出了黨在社會主義初級階段的基本路線,這也是一個基本判斷。1992年,鄧小平提出“社會主義市場經濟”的概念。在中共十四大上,中國共產黨再次強調黨的基本路線要管一百年。

新時代,新判斷,新使命。新時代不僅是一個名詞,它是中國共產黨基於中國社會經濟發展水平達到一定階段,但發展還不平衡不充分的現實所做出的新的基本判斷。十九大報告中指出:“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”與此同時,中國社會主要矛盾的變化,沒有改變中國共產黨對中國社會主義所處歷史階段的判斷,中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變,中國是世界最大發展中國家的國際地位沒有變。

盡管中國改革開放以來取得了巨大成就,也贏得了很多國際上的掌聲,但是中國共產黨也看到自己所處的時代和內外部的環境。社會主義不是靠“敲鑼打鼓”就能幹出來的。中國共產黨領導層具有十分清醒的頭腦,在充分肯定自身所取得的成績基礎之上,直面挑戰並展望未來,對所面臨的問題有著非常嚴峻、冷靜的思考和判斷。這也是十八大以來,中國共產黨關切“兩個一百年”的重要背景。

改革開放伊始,鄧小平就規劃中國現代化發展的三步走戰略。第一步,1981年到1990年,實現國民生產總值比1980年翻一番,解決人民的溫飽問題;第二步,1991年到20世紀末,國民生產總值再增長一倍,人民生活達到小康水平;第三步,到21世紀中葉,人民生活比較富裕,基本實現現代化,人均國民生產總值達到中等發達國家水平,人民過上比較富裕的生活。

這次,十九大報告再一次描繪了走向未來的藍圖:從十九大到二十大,是“兩個一百年”奮鬥目標的歷史交匯期。十九大報告中,對從2020年到本世紀中葉之間30年的現代化目標再作出兩個階段的具體規劃:第一個階段從2020年開始,在全面建成小康社會的基礎上,再奮鬥15年,基本實現社會主義現代化;第二個階段,從2035年到本世紀中葉,在基本實現現代化的基礎上,再奮鬥15年,把中國建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國。這個將持續30年的新兩步走規劃,就是新時代中國特色社會主義發展的戰略安排。

應當說,這幅藍圖的描繪就是基於上述基本判斷。從經濟上說,中國已經到了全面建成小康社會的決勝階段。從這些年的政策討論來看,中國的焦點已經從如何避免中等收入陷阱轉移到如何把國家提升成為一個高收入經濟體,即富裕社會。中國目前人均國內生產總值超過8000美元,按照“十三五”規劃,到2020年人均GDP要達到1.2萬美元。盡管這個經濟目標不容易,但鑒於現在的發展勢頭和中國共產黨的強大動員能力,這個目標並不難實現。

不過,如果要從中等收入經濟體提升到高收入經濟體,困難是顯見的。在東亞,到現在為止,能夠逃避中等收入陷阱,進入高收入社會的經濟體只有5個,即日本和亞洲“四小龍”(韓國、新加坡、中國香港、中國台灣)。這5個經濟體能夠成為高收入經濟體有其特殊的歷史條件。其一,在這些經濟體成長時期,世界(主要是西方)經濟處於快速上升時期,並且它們都屬於西方經濟體,西方對它們“照顧有加”,至少沒有設置很多市場進入障礙。其次,這些經濟體的體量也比較小。再次,這些經濟體的政府能夠形成有效的經濟政策或者產業政策,成為學界所說的“發展型政府”。但中國今天的情況很不相同,其一,中國的經濟體量巨大。日本是世界上第三大經濟體,但今天中國的經濟體量是日本的兩倍還多。其二,世界經濟形勢不樂觀。西方到現在為止還沒有徹底走出自2008年世界金融危機以來的陰影。從西方經濟現狀看,要恢覆正常成長仍然需要很長一段時間。因為中國和世界經濟的高度融合,中國內部的發展必然受制於世界總體經濟形勢。其三,中國和西方經濟體之間因為某些因素(例如西方所謂的國家安全、意識形態和政治制度)而產生矛盾,西方不樂意對中國全面開放市場。不過,較之這5個經濟體,中國也有自身的優勢。中國是個大陸型經濟體,內部發展潛力巨大。同時,中國也在通過“一帶一路”等國際合作倡議發展國際經濟、開拓國際市場。也就是說,中國有潛力逃避中等收入陷阱,把自己提升為高收入經濟體。