♦ 本篇文章轉載自 閒說萬象。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2024/5/10

1991年3月15日,「紀念南京大屠殺受難同胞聯合會」成立,在美國新澤西州登記為非營利教育團體,享有各州免稅地位。陳憲中(左)參與創立,1992年起曾擔任該會會長職務。右為馬吉牧師兒子大衛·馬吉。邵子平供圖

陳憲中,美籍華人,「著名社會運動家」。 1939年出生於台灣,畢業於台灣政治大學新聞系。陳憲中畢業後,赴美從事美國著名期刊《新土》的編輯工作;而後,創辦印刷企業,為EXPEDI印刷公司董事長。

19 91年,陳憲中參與創立“紀念南京大屠殺受難同胞聯合會”,1992年起曾擔任該會會長職務。 30年來,一直從事日軍侵華歷史的史料收集和研究工作,並多次舉辦相關社會活動。

在「紀念南京大屠殺受難同胞聯合會」裡,陳憲中的作用舉足輕重,做所有的事都離不開經費的支持,而陳憲中在「聯合會」裡負責籌錢與出錢。陳憲中在紐約經營印刷廠,自「聯合會」成立至今,他為各種活動個人出資累計超過百萬美元。 1991年7月,邵子平從大衛馬吉家中找到馬吉影片之後,為了向西方有效傳播這段歷史,是陳憲中憑著個人的影響力分別請到著名導演王正方與崔明慧先後拍攝了紀錄片《馬吉的證詞》與《奉天皇之命》,留下了珍貴的歷史見證。

北京時間2020年8月25日上午十點,我透過微信電話訪問了陳憲中先生。

問:請介紹您的個人履歷,在台灣上大學,去美國創辦印刷廠的時間、經過,少年時期、青年時期成長的經歷。

答:我是我是台灣新竹人,1939年在廈門出生,6歲的時候又回到台灣,那是194 5年。那時正逢台灣光復,本來那一年我應該上學,但是那一年8月日本投降,台灣情況有點亂,我父母就是說你先不要上學,所以我晚了一年,到民國35年,即1946年才上學。

我先入學台北的一個小學,後來轉到北師附小,一路升入台灣最好的中學,大學是在台灣政治大學,我念的新聞系,畢業以後當然當兵了,服完兵役做了一年助教,就到美國。那時台灣大學畢業生一個主要的出路就是留學,出去深造為留學的主要目的。

我是1965年在美國繼續學新聞攝影,畢業拿了學位。我回到紐約,剛好我有一個朋友,他是我們新聞系的香港僑生,姓蘇,他接辦《星島日報》美國版,我就去幫他忙印報紙,很意外的就陷入到印刷業,還算是跟新聞沾點邊。後來,我去開了一家印刷廠,本來只想做一兩年,但因為這份工作蠻繁重的,很難脫身,這一做就變成我這輩子的事業。

問:陳先生,您父母是做什麼職業?

答:我父母是做生意的,做小生意,他們開雜貨鋪。

問:你當時到美國做印刷廠,你最初創業的經費是父母給的?還是自己賺來的?

答:是這樣,因為我們是印《星島日報》,《星島日報》是香港的大報,因為有這個報紙,我們開印刷廠就等於有一個固定的大客戶。我那個朋友是受委託在美國辦《星島日報》,他找了一些朋友出錢,正好我那個時候剛畢業到紐約來,正要找事做,我們是四個股東。後來印刷跟報紙就分家,各自獨立了,報紙歸報紙,印刷歸印刷,印刷部分就由我來負責。

可以說我是無本起家,我用我的勞力去做。四個股東,他們三個每個人出3000美元,我的3000塊錢就欠著,我是全職的在裡面工作,那時候我領的薪水也很少,就800塊錢一個月,等於200塊錢一個禮拜。我拿這麼少部分的薪水,算用勞力買回我的股份。我們講好四個人,每個人佔25%股份。我因為拿的錢少,做幾年,就撈回我的股份。就這樣,然後就慢慢越做越大。

問:您是怎麼認識導演王正方與崔明慧的?

答:我到美國留學時26歲,唸書念完以後是31歲,我1970年畢業的。那時候辦印刷廠,主要是印報紙跟雜誌出版品。 1970年印刷廠剛成立,1971年保釣興起,這是海外留學生最大的一個運動,相當於海外的“五四運動”,那時候我就幫忙印了很多保釣的刊物,結交了很多朋友,像王正方、崔明慧,當時所有有頭有臉的人,沒有一個沒有參加保釣。我因為印刷廠有這個方便,他們都需要找我印東西,我跟他們都變得很熟了。當然這個只是開始了,我們一道會還做了很多其他活動。反正這些朋友都是當時可以說是有理想、有抱負,有目標的年輕人,大家都想做一些事情。所以就物以類聚,這些朋友都混在一塊了。

問:您對南京大屠殺是什麼樣的認知?我這次才知道您學新聞的前輩。

答:沒有、沒有,我是印報紙,但並沒有編輯出版。大概1975年、76年,我認識了邵子平,還有學歷史的教授唐德剛、吳天威,我們常常聚在一起談些包括談南京大屠殺的中國歷史。當時我們很多是從台灣來的人,因為台灣很少提到南京大屠殺的事情,我們是到美國才知道侵華日軍這段殘暴的歷史,我們跟學歷史的朋友碰在一起提起南京大屠殺就非常生氣,就開始注意南京的事。因為我有印刷廠,就出版了一個雜誌,叫《新土》,我已經忘了是哪一年。刊物取名《新土》,是因為我們是從外地來的,到美國新的土地上,就叫《新土》。

以《新土》為中心,又認識了很多人,有作家、有讀者,大家開始辦一些活動。當時還有一件事情,日本開始修改教科書,應該是一九、七幾年的事。日本修改教科書否認日本侵華,認為日本只是進入中國,不是侵略。我們都很憤怒!我們就用寫文章、出版刊物來反駁,等於算是我們海外留學生的覺醒了,開始注意到中國歷史的問題。在台灣唸書時是不能談政治,就到了美國以後,資訊發達,大家發現原來還有很多事情,包括對中國大陸,當時我們也都完全不了解,認為大陸人還在吃草根吃樹皮啥的,那當然不是。

我們了解到很多歷史事情,尤其是我們搞文史方面的人,對歷史的研究還想進一步知道真相,認為中國近代史很重要,加上我們認識一些歷史學教授,像唐德剛、吳天威,還有楊覺勇,我們這一批人覺得南京大屠殺事件應該是日軍侵華史中最重要的一個事情,而且南京大屠殺不只是中國人知道,1937年的《紐約時報》也登了這個事情,所以我們認為西方世界對南京大屠殺還知道一些,其他關於中國的事情,可能都不太知道,所以,大家認為南京大屠殺歷史事件我們應該特別去關注。

1990年冬,日本石原慎太郎否認南京大屠殺,他說南京大屠殺是中國人跟美國人合起來編造的假事件。我們當時就很氣憤,在1991年成立“紀念南京大屠殺受難同胞聯合會”,當時是楊覺勇教授幫我們去登記的,唐德剛等於算我們的指導,實際上做事的是邵子平,邵子平是第一屆的會長。我當時因為自己全職在做生意,並沒有參與很多,但是因為這個事情我覺得應該做,反正有活動的時候我都參加,其實我並不是很主要的。

姜國鎮是後來參加我們的,因為他比我們年輕很多,參加了我們辦的一些活動,他非常熱心,他懂日文,也知道南京大屠殺。他是中學就到日本去唸書,念完書以後到美國來,他變成我們主要的一分子。

問:關於拍攝紀錄片《馬吉的證言》與《奉天皇之命》,這個過程是怎麼樣的?

答:關於南京大屠殺,起初我們一點資料都沒有,一直在尋找突破口。當我們找到馬吉牧師的影片,有了作為事實的根據,我們就可以去做文章了。當時拿到馬吉影片的底片,是16毫米家用攝影機拍攝的,片子已經很舊了,而且很脆弱,我們翻拍後做成比較現代的底片。

影片素材要做成電影,可以重複放映,不像寫文章,寫了以後,過期就沒有了。其實有很多做法,但是我們覺得做成電影是容易推廣的,可以到處演,而且可以保存下來,不會像文章過期就沒有了。我就去找王正方。

我跟王正方是「保釣」認識的,當時他拍了部電影,還拍得相當不錯。但是我跟他,你說熟也不是很熟,不熟也蠻熟的,談起來都有很多共同的話題,有共同的朋友,也有共同的事業在做。他是學電機的,我是搞印刷的,其實沒有什麼直接的關係,但是後來我們變成非常好的朋友,我就跟他提了,他非常熱心,很快就把電影弄出來,因為有材料嘛,他就容易用,而且他也沒有算我們錢,就是義務的幫我把這部電影弄出來,他弄的那個片子叫《馬吉的證言》。

《馬吉的證言》這個片子因為要趕時間,也沒有預算,算是小製作,不過因為王正方本人在電影方面才華出眾,所以電影拍得還蠻像樣子的。

後來我們覺得電影還不夠充分,就找上崔明慧。我認識崔明慧,也是因為“保釣”,她是一半韓國人、一半中國人,她在紐約大學的電影系,原來在那裡教書,後來變成研究所的系主任,也經常一起辦活動。這個人很愛喝酒,我也愛喝酒,我們是酒友。在一起喝酒,她很豪爽,我呢,喝起酒來我也不差,有機會就聚在一起,有她在就很熱鬧。她這個人非常非常豪爽,她也愛交朋友,她的朋友比我的還多。

我們常在一起,想這部電影還要再拍,我就徵求崔明慧的意見,問她有什麼想法?她看了材料後,覺得這個事情可以做,她就另外還找了一個助手湯美如,然後一起,用心把它拍成一個比較正式的紀錄片。

也不能講王正方的片子就不正式,王正方基本上沒有更多的訪問、採訪什麼。請崔明慧拍電影,我們就準備在中國大陸訪問倖存者,到日本去採訪。後來,我們到日本找到一些人,電影中大部分訪問的人或是在美國,或是在日本,中國大陸幾乎是沒有。

影片中在美國採訪到兩個最主要的人物,一個就是當年採訪報道南京大屠殺的《紐約時報》記者德丁,另一位是馬吉牧師的兒子大衛·馬吉,對不對?那時,他們都在,他們在影片裡面對親歷南京大屠殺歷史的講述,這些都是很珍貴的。因為這些人那時候還活著,還參與了這個事情,由他們來說這段歷史是騙不了人的,所以《奉天皇之命》還是非常重要的。

《奉天皇之命》到日本採訪了日本老兵像東史郎等,當時我們去採訪東史郎的時候,還不是很多人知道認識他的,後來他成為南京大屠殺事件的一個重要見證人。

拍《奉天皇之命》本來沒有預算,先拍了再說。開始我們覺得大概四、五萬塊就可以了,拍著拍著,從5萬、10萬,就覺得停不下來了,錢也不夠,本來自己湊點錢,再找幾個朋友湊幾萬還是可以的,但是後來就不行了。我們拍了一半,就拿出一些片花放映,開始籌錢。

崔明慧她們到中國白跑一趟,雖然什麼都沒有拍到,但是錢我們還是要負責出的,一些協助拍攝的外國人,我們也不能不給錢。我們也沒有經驗,不知道拍這個片子一定要花多少錢,總共大概花了超過25萬美元,接近30萬美元,有一些臨時產生的費用都由我印刷廠付出去,但是因為沒有記錄,最終究竟花了多少錢,我沒有精確統計。我們想既然拍了,就希望把它拍好,崔明慧她是知名導演,是系主任,用她的名字拍出來的東西也不能太不像樣,所以她要把片子弄好,我們也希望弄好。

拍這部紀錄片唯一的問題就是沒錢,崔明慧已經很節省了,很多地方她替我們節省,但是她有製作的標準,這個標準我們也很珍惜,所以最後做出來的是很好的一個紀錄片。當時我們拍電影的時候,中國好像還沒有一個正式的紀錄片講南京大屠殺的,我們算是很早了。

左二起:陳憲中,唐德剛,邵子平

包括王正方拍的大衛馬吉在海邊徐徐地敘說,那種很收斂的情感畫面呈現,真的非常好!王正方他是鬼才,他是很有才氣的,他拍這部電影根本沒有花什麼錢,他自己是白乾,我們付錢是給他那裡其他的工作人員。

這個事情本身是所有中國人都覺得只要有能力參與,就應該參與,我們認識的人都很熱心,不要報酬,但是我們在外面請的人,比方說找攝影師、剪輯師什麼,這些我們就要付錢了,這兩部紀錄片能拍下來,實在是跟我們當初最早的計劃也完全不一樣。

問:您還記得為拍《奉天皇之命》去籌錢時印像比較深的事情嗎?

答:我們總共辦了好幾次募款會。晚會裡面反正我是忙得要死,有名的人我們都把他們找出來,當時有很多朋友來助陣。一邊放映一些片花,吃一點點心,很便宜,因為我們主要是籌款,不是吃飯,讓大家捐錢,能籌多少就籌多少,陸陸續續籌了一些。

我記得募款籌得非常辛苦,因為當時還沒有內容出來,只有一些小片花,有在日本拍的東史郎的鏡頭,就是讓人家知道我們這個片子大概內容是怎麼樣。崔明慧當然也幫忙了,她是作為一個製作人,很熱心,又有紐約大學的招牌,她幫我們找了一些人捐款,有哪些人捐款我現在也忘記了,反正這部紀錄片拍得很辛苦,但是最後終於出來了。

陳憲中美國工廠裡,他帶領大家自己包裝拍攝的揭露侵華日軍南京大屠殺真相紀錄片錄影帶,在美國廣泛贈送各類國際人士。

出來以後,我們就到處去放映了,在美國東、西部,學校、社區,我們都找機會去放,然後也拿到香港、台灣放映。因為我們在美國每年12月13號紀念南京大屠殺遇難同胞的日子,我們就會找不同地方放映,紐約市、新澤西、舊金山,不同社區,很多學校,然後也拿到西部放映,就這麼到處放映,持續了好幾年。

在「聯合會」裡,我們三個人是有這麼一點分工了,邵子平是專門負責跟中國大陸的聯繫,姜國鎮懂日語是聯絡日本,我是負責美國。我們三個人分工的很好,也沒什麼好鬧的,大家各做各的,算計的少,合作的很好了,幾十年來我們還在一起。

問:邵子平他們對您都非常敬重,因為很多的事情他們跑來跑去出力,但是您是出錢的人,你自己生意中賺的錢,很多都貼在“聯合會”的活動上面,您是怎麼看的?太太有沒有不同的看法?

答:前前後後我是貼進去了很多次錢,所以我也不記得,尤其拍電影的時候沒錢,沒錢我就拿,因為當時我還算是有一個生意(印刷廠)在那裡,所以錢比較鬆一點。我應該是捐了很多,但是我都沒有記下來。我太太真的蠻支持我做的事情。 「聯合會」有些活動花錢很多,例如,舉辦《黃河大合唱》音樂會就花了很多錢。我們辦音樂會虧了很多錢,都是我在墊,有幾年我買房子的房貸都付不出來,拖了很久,反正很慘了。

因為大家很多都是上班族,也不會有特別的閒錢。雖然我有生意,但我不是很有錢,只是我的錢比較鬆動,進來一大筆錢再出去,錢比較活一點,有時候我就先把它挪用了,因為這個老闆是我自己,假如老闆是別人就沒辦法這樣做了。

有時候,事情做下去以後你就收不回來,然後就沒辦法停,沒辦法收手。不過,反正到最後總是撐過來了。

問:您是否統計過您這麼多年為「聯合會」的大大小小的事情一共貼進去多少錢?有沒有大概的數字?

答:我從來不記,沒有了就去湊,但應該要有百萬美金。音樂會就花了我很多錢。

我們辦活動,比方說拍電影,希望給更多的人看歷史。辦音樂會也是,會有比較多人參與的,紐約合唱團有20個,要把他們湊起來,辦一些活動,也是我很想做的事。辦音樂會有個好處,每一個合唱團要表演,他們在唱歌,就會找親友們來看,影響面就大。

我們要辦就得辦好,在林肯中心舉辦要花很多錢,光是場地費就是五六萬美元,然後從中國國內請著名藝術家嚴良堃、杜黑、李默然、劉長喻等都沒有要錢,但是很多費用是我們主要出,花的錢都不少,還有中央中央合唱團十幾個人,每一個人花費蠻多錢的。

2019年初,「聯合會」在美國找到馬吉影片37分鐘膠片後,立即進行數位轉換。圖為邵子平、姜國鎮、陳憲中(最右)三位會長在紐約查看膠卷是否完整。

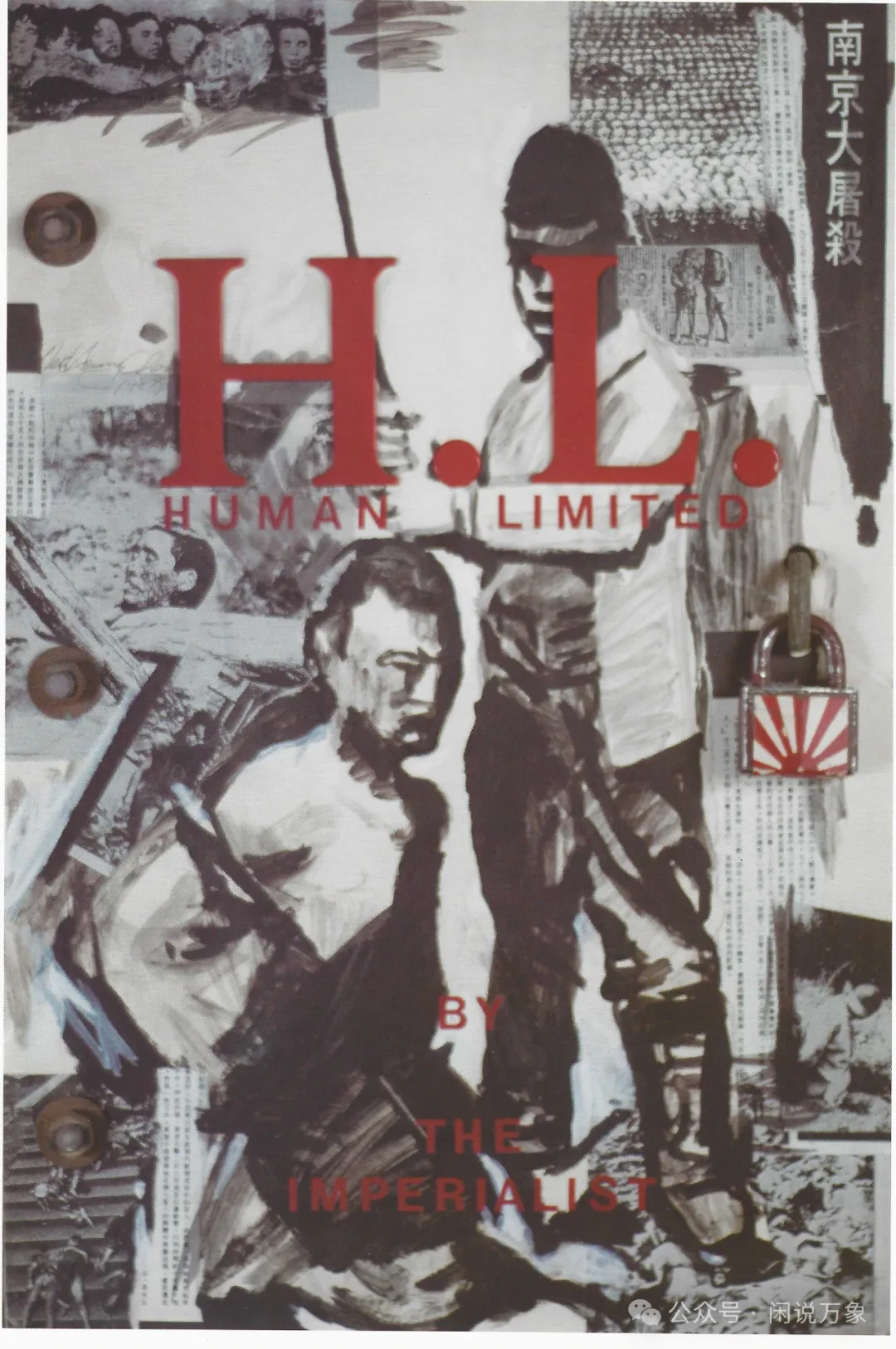

問:1987年,為紀念侵華日軍南京大屠殺遇難同胞遇難50週年,您曾專門組織一批當年在美國學習的大陸、港澳台很有才華的青年藝術家,創作了80餘件各種類型的藝術作品,並在美國展出,血照丹青,具有很高的歷史和藝術價值。 2016年,您把這些藝術作品全部無償捐贈給中國人民抗日戰爭紀念館。 2015年,為紀念第二次世界大戰結束70週年,您邀請14個國家與地區的62位藝術家創作作品,舉辦《私密的傷痕-哭慰安婦》畫展,先後在紐約、北京、杭州、台北展出。請問您為什麼要以藝術的方式來呈現南京大屠殺這個主題?

答:我在美國做印刷廠,我當時的工廠在藝術區,我認識很多藝術家,有大陸來的、台灣來的,還有香港來的,都很多。日本有個畫家,叫什麼名字我現在忘記了,他很關心人類的災難,他最有名的作品就是廣島,我在他的作品集裡看到有一幅畫是像畫南京的。我在想好像還沒有以南京大屠殺災難為主題的畫作,而畫展就是集體呈現,以藝術作品的視角,揭開那一幕幕慘絕人寰的場面,揭開那一件件滅絕人性的事情,揭開那一段段駭人聽聞的故事,從另一個方式記住歷史。

我就跟幾個藝術家談,他們都很支持,所以前後我們辦了兩次,一個是以南京大屠殺為主題,另一個是以“九一八”為主題,連續兩年在紐約畫廊區舉辦展覽。紐約的畫展辦得很成功,紐約藝術家聯盟,也為我們畫展開了一個座談會,也蠻成功的。

用藝術的方式來表達這種人類的災難。在西方很普遍,但在中國比較少。我們舉辦這樣的展覽、音樂會,就是把歷史的聲音慢慢往外傳,用藝術的方式,讓人記得。反正在日本沒有懺悔之前,我們要做的事情是沒有完成的。

圖為畫家陳文祥作品《人類的極限》

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代