♦本文內容轉載自《文化縱橫》微信:whzh_21bcr ♦

《文化縱橫》2022年2月新刊發行

點擊上圖在文化縱橫微店訂閱

文化縱橫微信: whzh_21bcr

投稿郵箱: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

《文化縱橫》郵發代號:80-942

✪ 劉欣|復旦大學社會學系

【導讀】中國式現代化是人口規模巨大的現代化。迄今為止,世界上實現工業化的國家不超30個,人口總數不超10億。而根據國家戰略謀劃,至2 03 5年基本實現社會主義現代化,中國中等收入群體規模預計超8億。中國社會的中產化大轉型,事關中國式現代化的前途命運,也必將對中國社會的組織形態和國家治理方式提出更多挑戰。如何從戰略層面認識新中產問題,成為一項重要議題。

復旦大學社會學系劉欣教授的這篇文章,以翔實的調查數據,對新中產群體進行素描,並通過對中國大陸、中國台灣地區及日本社會階層結構的比較分析,呈現中國新中產群體在階層結構與政治屬性上的獨特特徵:(1)二元性。中國的新中產階層具有“公職-市場”的二元性特徵。在城鄉整體、城鎮、大都市的新中產階層內部,公職新中產階層分別達到36.9%、38 .9%和41.2%,遠高於日本和我國台灣地區。(2)新生性。中國的市場新中產階層,是改革開放的新生成分;新中產階層的成員大部分屬於第一代中產,有48.3%出身於工人或農民家庭。(3)主客觀階層地位的非一致性。與日本相比,中國的新中產具有主觀階層地位向下偏移的特徵。(4)社會基礎力量。市場新中產階層孕於改革歷史,也與當下政治經濟體制相適應。執政黨在新中產階層中,甚至比在工人階層中擁有更高比例的可依靠力量。

劉欣指出,新中產的規模化壯大,對社會治理提出新要求。他們在市場競爭中獲得法治觀念、契約精神和權利意識。對缺乏中產社會治理經驗的社會管理者來說,要更加清醒地意識到這一階層的存在及其力量,要通過主動改革、創新社會治理模式、拓展參與渠道,在探索中學會治理“中產社會”。劉欣也強調,中國的新中產仍處於建構新身份、培養新文化與新價值觀念的“成長期”,如何引導和塑造這一新群體,使之成為一個既能擔當中國發展使命,又能參與世界共同發展的新階層,不僅事關中國和世界未來的命運,也事關社會主義的發展前途。

本文原載《文化縱橫》2022年10月刊,原題為《中國社會的中產化大轉型——對中國大陸、台灣地區及日本階層結構的比較分析》,僅代表作者觀點,供讀者參考。

過去40餘年間,中國大陸經歷了一場社會階層結構的大轉型。至今,新中產階層在城鎮社會已成佔比最大的階層,在都市社會中佔比甚至比台灣地區和日本還要高。中國大陸社會的中產化大轉型,為我們進一步認識新中產階層的社會屬性提出了重要議題,對如何治理“中產社會”提出了新要求。本文在為中產階層提供理論定義和操作定義的基礎上,以2017和2018年度CGSS、2017年度TSCS、2017和2018年度JGSS資料為主要依據,通過對中國大陸、台灣地區和日本階層結構的比較分析,以及對大陸都市中不同階層間的比較分析,揭示大陸都市新中產階層的特徵,指出這些特徵對促進社會發展的政策意義。

▍在社會分層體系中定位新中產階層

中產階層(middle classes)有新老之分。老中產階層的成員主要包括擁有私有資產的小業主、自僱者和小農場主等,而新中產階級的成員主要指不擁有自己私有資產而受僱並靠領薪為生的經理人員、專業人員、營銷人員、辦公室工作人員等。本文采用的是美國社會學家米爾斯的劃分方式,但考慮到中國大陸農民的特殊性,將其作為一個單獨階層,而非老中產階層的一部分來討論。

階層地位是製度化的、由產權關係所規定的社會位置;產權(包括經濟資產產權和人力資本產權)及其與國家權力之間的關係以及相應的協調機制,構成了階層分化的製度基礎。在政治體制不同的社會裡,不同所有製經濟成分的比重雖有很大的差別,但或多或少,都有公有經濟成分和私有經濟成分。

在本文比較的三個社會中,日本的公有經濟成分佔比最小,20世紀70年代公有部門對GDP的貢獻約佔5%,從業者大約佔整個勞動力的5%。台灣地區的公有經濟成分佔比居中,在20世紀40年代末約佔90%左右,經私有化轉型至1980年,公有企業在地區企業總資產中約佔24%;從就業者構成來看,1981年公有部門受僱者約佔全部就業人口的12.4%,到2007年下降到9.2%。大陸在計劃經濟時期,個體和私營經濟基本被全面消除,1978年無一家正式註冊的私營或個體企業。改革開放後,公有製經濟的比重不斷下降,私有經濟的比重不斷上升;根據《中國人口和就業統計年鑑(2018)》,至2018年,公有部門非農就業人口大約佔全部就業人口的18.8%。顯然,在所比較的三個社會中都有一定比例的公有部門和公有經濟成分。

在公有製和私有製部門裡,因產權與國家之間的關係不同,而存在著相應的社會分層體系。在公有製部門裡,經濟資產產權和人力資本產權是嵌入在國家權威結構之中的,行政協調對產權配置和經營具有主導作用;而在私有製部門裡,經濟資產產權和人力資本產權的界定和執行,雖然離不開政府和法律制度的支持與保護,但市場協調對產權配置和經營居於主導地位。與兩種協調機制相應,分別形成了權威型支配—服從結構和市場型支配—服從結構,進而,在這兩種支配結構裡,又分別形成了由支配者階層、中間階層和被支配者階層構成的社會分層體系,即“雙重分層體系”。在這樣的雙重分層體系裡,不同的階層地位是與特定的利益相聯繫的,由此形成了不同階層地位之間的利益關係;這些利益關係,不但表現為權力大小和資源佔有量差異,還制約著階層成員的社會態度和行動。

雖然現實社會都由混合經濟成分構成,但是,在公有經濟成分佔比很低或私有經濟成分佔比很低的社會裡,分層體系的雙重性則幾乎可以忽略。比如,中國大陸在計劃經濟時期,因私有經濟成分很少,社會分層體系主要是權威型支配—服從的階層結構;而在自由市場經濟裡,公有經濟的佔比很小,行政協調的作用也很有限,社會分層體系主要是市場型支配—服從的階層結構。在當前中國大陸轉型經濟裡,因公有經濟成分的比重遠高於日本和台灣地區,雙重分層體系的性質就表現得更為突出。

與雙重分層體系相應,新中產階層可進一步分為“公職新中產階層”和“市場新中產階層”。以當前中國大陸為例,在黨政機關、公有企事業組織裡,行政協調居於主導地位,形成了權威型支配的階層關係和相應的權威型支配—服從結構。在這些組織內,居於支配地位的是黨政事業中層及以上領導幹部,國有或國有控股公司董事長、中層及以上管理人員,集體或集體控股公司董事長、中層及以上管理人員,國有或集體事業單位的負責人,有行政職務的高級專業技術人員,等等,他們構成了社會上層。居於從屬地位的是技術生產和服務工人、非技術生產和服務工人,總體而言,他們居於階層結構的下層。介於支配地位與從屬地位之間的是公職新中產階層。其成員包括黨政事業中層以下乾部、職能部門工作人員和行政辦事人員,國有或國有控股公司中層以下管理人員、部門經理、職員辦事人員,集體或集體控股公司中層以下管理人員、職員辦事人員,國有或集體事業單位的中層以下管理人員、職員辦事人員、專業技術人員,等等。公職新中產階層是社會整體新中產階層的構成部分。

在私營或私營控股公司、私營事業經營中,市場協調居於主導地位,形成了市場型支配的階層關係和相應的市場型支配—服從結構。在這些組織內,股東、業主、高管居於支配地位,技術生產和服務工人、非技術生產和服務工人居於從屬地位。底層管理人員、部門經理、專業技術人員和職員辦事人員等,是市場新中產階層的典型成員,也是整體新中產階層的構成部分。

綜上所述,筆者劃分出了六個社會階層:社會上層、老中產階層、公職新中產階層、市場新中產階層、工人階層、農民階層。

表1報告了大陸都市、台灣地區和日本各階層的收入狀況。結果顯示,無論在中國大陸都市、台灣地區還是日本,公職新中產階層、市場新中產階層和老中產階層的收入都處於中等水平;在各社會中都低於社會上層而高於工人階層。表明筆者所構造的階層框架,從收入分配來看,在三個社會中都具經驗關聯性。

▍中國大陸的階層結構大轉型

由於缺乏全國范圍內的有效調查資料,我們很難估計1978年大陸的階層結構。筆者據1982年全國第三次人口普查10%抽樣調查資料中的職業信息,計算了各階層的規模。當時,城鄉就業人口大約5.16億,其中,社會上層約佔1.2%,公職新中產階層約佔6.7%,工人階層約佔19.5%,農民階層約佔72.6%。1982年是改革早期,私營經濟剛起步,從業人員約佔0.74%。私營經濟從業者主要是個體經營者,絕大多數可歸入老中產階層;私營經濟的僱員很少,因此,當時市場新中產階層在整體階層結構中佔比趨近於0。筆者據此估計,新老中產階層當時合計約佔7.4%。

表2匯集了1982年三個社會的職業構成,可以作為當時階層結構的大致參考。表2中的第2~4類職業屬中產階層,但因缺乏其他信息無法進一步區分公職新中產階層、市場新中產階層與老中產階層。第1類職業主要屬於社會上層,但一些低級別的負責人,應歸入中產階層。第5類職業中,有些服務人員屬於中產階層,有些屬於工人階層。雖無法完全與本文所用階層框架對應起來,但根據這些資料也足以做出判斷,改革前中國大陸的階層結構呈典型的金字塔形。同期,中產階層在台灣地區已超過32%,農業勞動者只佔不到20%,階層結構趨於橄欖形。而在日本,中產階層已超過40%,農業勞動者只佔10%左右,階層結構更接近橄欖形。

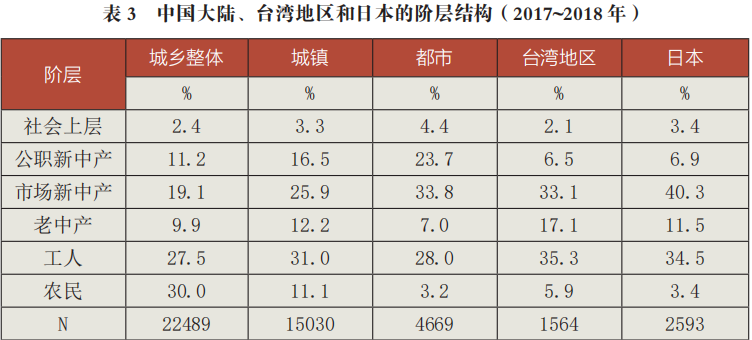

表3展示當前(2017~2018年)中國大陸城鄉整體、城鎮、大都市與台灣地區和日本的階層結構。

比較表2和表3不難發現,台灣地區工人階層和農民階層佔比有所下降,中產階層的比重進一步上升,階層結構更趨橄欖形,但整體而言變動並不大。日本的農民階層也有所減少,中產階層有所擴大,但變動較台灣地區更小,過去40年間的階層結構已處於相對穩定狀態。

表3顯示,從城鄉整體看,中國大陸社會上層約佔2.4%;兩類新中產階層合計約佔30.3%,老中產階層約佔9.9%,新老中產階層合計約佔40.2%;工人階層約佔27.5%,農民(家庭聯產承包者及農業工人)階層約佔30.0%。農民階層的佔比遠高於台灣地區和日本,新老中產階層的佔比卻都低於二者。整體來看,中國大陸城鄉階層結構已趨於橄欖形。

城鎮地區的階層結構與台灣地區和日本的情形更為接近。農民階層只約佔11.1%;兩類新中產階層合計約佔42.4%,已成為佔比最大的階層,略高於台灣地區的39.6%,但仍低於日本的47.2%;新老中產階層合計佔比達54.6%,但仍略低於台灣地區的56.7%和日本的58.7%。中國大陸城鎮地區的階層結構已與1982年日本社會的階層結構相似,較城鄉整體社會更接近橄欖形。

在大都市樣本中,農業勞動者的比重進一步縮小,只佔約2.9%,與台灣地區和日本已很接近;新中產階層的比重進一步提升至57.5%,是工人階層佔比(28.0%)的兩倍多,比台灣地區(39.6%)和日本(47.2%)分別高大約17.9和10.3個百分點;老中產階層在大城市中的佔比,低於城鄉全體樣本和全部城鎮樣本中的佔比,只有大約7.0%,遠低於台灣地區的17.1%和日本的11.5%。值得注意的是,都市市場新中產階層的佔比,已成為佔比最大的階層,高達33.8%,比工人階層28.0%的佔比高出5.8個百分點。

以改革前的階層結構為參照,在改革開放後,中國大陸的階層結構經歷了一個中產化大轉型。總體而言,當前城鎮的階層結構已與台灣地區和日本的橄欖形階層結構比較接近;大都市的階層結構已呈典型的橄欖形,新中產階層的佔比甚至比台灣地區和日本還要高。

▍中國大陸都市新中產階層的特徵

(一)二元性

“公職—市場”二元性是中國大陸新中產階層的一個突出特徵。進一步分析表3可以發現,在台灣地區和日本,新中產階層主要集中在私有部門。在台灣地區新中產階層內部,公職新中產階層約佔16.4%,市場新中產階層約佔83.6%;市場新中產階層的規模是公職新中產階層的5.1倍。在日本新中產階層內部,公職新中產階層約佔14.7%,市場新中產階層約佔85.3%;市場新中產階層的規模是公職新中產階層的5.8倍。

而在中國大陸,在新中產階層內部,公職新中產階層佔比明顯較高,與台灣地區和日本形成了鮮明的對比。在大陸城鄉整體、城鎮、大都市的新中產階層內部,公職新中產階層的佔比分別是36.9%、38.9%和41.2%,市場新中產階層的佔比分別是63.1%、61.1%和58.8%;市場新中產階層分別只有公職新中產階層的大約1.7、1.6和1.4倍,均遠低於台灣地區和日本的相應比例。

公職新中產階層雖非社會主義體制的特有階層,但這些顯著差異,反映了社會體制不同所導致的階層結構差異。

(二)新生性

從代際階層流動方面來看,中國大陸都市、台灣地區和日本的新中產階層在代際流入率方面,也存在著顯著的不同。流入率衡量了在受訪者所處的某個階層地位中,父輩所處各階層的佔比,換言之,居於這一階層的人,是從哪些出身階層流入的。

表4的結果顯示,大陸的公職新中產階層中,出身於工人階層和農民階層家庭者分別約佔30.5%和17.8%,合計約佔48.3%。在台灣地區,出身於工人階層和農民階層家庭的公職新中產階層成員分別約佔21.5%和16.6%,合計約佔38.1%;在日本,出身於工人階層和農民階層家庭的公職新中產階層成員分別約佔14.6%和1.7%,合計約佔16.3%。顯然,在中國大陸有更高比例的人是第一代公職新中產階層的成員。大陸都市市場新中產階層的成員也有類似的階層出身模式,有高達53.1%的人出身於工人階層和農民階層家庭。台灣地區和日本的這一比例則較低,分別為43.7%和24.3%。

相較於台灣地區和日本,大陸都市的新中產階層成員中有更高比例的人是出身於工人階層和農民階層家庭的第一代成員,具有明顯的“新生性”。

(三)主客觀階層地位的非一致性

上文已指出,中產階層在中國大陸都市階層結構中的比重已經超過台灣地區和日本,新中產階層的比重尤其如此。然而,在主觀階層地位上,中國大陸都市的新中產階層卻呈現出與客觀階層地位不太一致的認同,與日本社會相比,具有主觀階層地位向下偏移的特徵。表5報告了三個社會各階層的主觀地位。

日本各階層的主觀階層地位認同均趨於中間階層,認同中下、中間和中上的比例都高於85.0%;公職新中產階層和市場新中產階層認同中下、中間和中上的比例更是高達95%左右。日本自20世紀70年代以來形成的“一億國民皆中流”的全民中產意識,至今仍具有穩定性。這種意識對維持日本社會的穩定起到了一定的作用。我們不妨以日本社會新中產階層的主觀地位認同為參考,來考察中國大陸和台灣地區的情形。

台灣地區的客觀階層結構與日本非常相似(見表3),但是,在主觀階層地位認同上,卻表現出明顯的向下偏移。各階層中,認同下層的比例都高於日本,這在工人階層和農民階層中表現尤其突出,分別佔50.7%和46.4%。公職新中產階層和市場新中產階層認同中上和上層的比例,均明顯低於日本,而認同中下和下層的比例則顯著高於日本,呈向下偏移趨勢。

與日本相比較,中國大陸都市的公職新中產階層在主觀階層地位認同上,向下偏移的程度較台灣地區更大。認同中上及上層的約佔9.5%,低於台灣地區的23.1%和日本的27.9%;認同中層的佔44.6%,低於台灣地區的58.5%和日本的47.7%;認同中下和下層的佔比分別是35.6%和10.7%,在三個社會的相應佔比中均為最高。

中國大陸都市的市場新中產階層在主觀階層地位上,認同中上及上層的,比公職新中產的還要低,只佔大約7.4%,低於台灣地區的13.0%和日本的17.7%;認同中層的佔42.6%,同樣低於台灣地區的46.7%和日本的53.2%;認同中下層的佔38.4%,高於台灣地區的17.0%和日本的22.2%;認同下層的佔11.6%,遠高於日本的4.9%,但低於台灣地區的23.3%。以日本社會為參照,中國大陸的市場新中產階層,在主觀階層地位認同上呈明顯向下偏移的趨勢。

總體而言,當前中國大陸都市的新中產階層的佔比雖遠高於台灣地區和日本,但在主觀地位認同上卻明顯向下偏移。主客觀地位之間的非一致性現像比較明顯。

(四)社會基礎力量

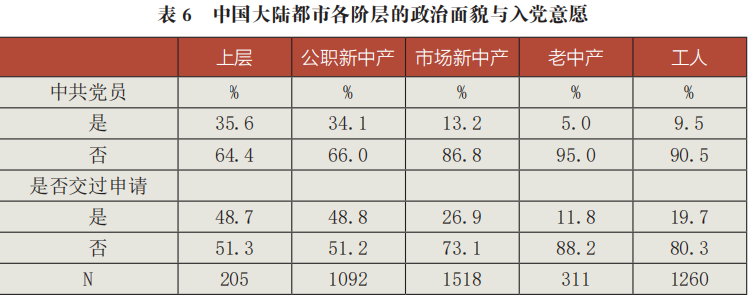

以上,我們通過不同政治體制的國家/地區之間的比較,呈現了中國大陸都市新中產階層的一些特徵。在中國大陸都市內部,比較新中產階層與其他階層,也呈現出一些特性,比如,新中產階層具有女性佔比較高、年輕化、教育水平較高等特點,限於篇幅,不再列表報告這些方面的統計結果。這裡著重呈現新中產階層的政治屬性。表6報告了中共黨員、提交過入黨申請書者在都市不同階層中的佔比。

表6顯示,社會上層的黨員佔比最高,為35.6%,公職新中產階層的黨員佔比略低於社會上層。市場新中產階層的黨員佔比顯著低於前兩者,為13.2%,卻顯著高於工人階層的9.5%。從是否提交過入黨申請書的情況來看,也表現出類似的差異。社會上層與公職新中產階層提交過入黨申請書者的比例相近,都接近49%,市場新中產階層的成員中提交過入黨申請書者相對較低,約佔26.9%,但高於工人階層的19.7%。這些結果意味著,在大陸都市裡,執政黨在新中產階層中是有廣泛的社會基礎的,甚至比在工人階層中有更高比例的可依靠力量。

無論公職還是市場新中產階層,作為一個介於支配者與被支配者之間的社會階層,都因所處社會體制不同,而在政治屬性上表現出與所處體制相兼容的屬性。中國大陸的新中產階層,是在國家主導的市場經濟轉型進程中發育成長起來的,並得益於這一進程。儘管在許多方面,它與其他社會體制下的新中產階層具有相似性,但是,自誕生之時起,它就有著與所處政治體制相適應的特徵。

▍總結與討論

本文將新中產階層置於雙重分層體系之中,基於調查資料,通過對三個社會的比較分析,以及對大陸都市不同階層的比較分析,揭示了大陸都市新中產階層的一些社會特徵。

改革開放後,中國大陸的階層結構經歷了一個中產化大轉型的過程。當前,城鎮社會的階層結構已與台灣地區和日本的橄欖形階層結構比較接近;都市社會的階層結構已呈典型的橄欖形,新中產階層的佔比甚至比台灣地區和日本的還要高。在未來的發展中,大陸農民階層佔比還可能進一步下降,而市場新中產階層和老中產階層的比重都可能進一步上升。

大陸都市階層結構的中產化大轉型,改變了社會參與力量的格局。龐大的新中產階層,尤其是市場新中產階層,已成為都市乃至城鎮地區社會生活的主體人群,是社會發展的強大動力。這些階層的壯大,對社會治理提出了新要求。譬如,在都市基層社區治理上,過去那種以工人階層為主要參與者的治理模式,在中產化轉型之後是否依然有效,就是一個值得管理者高度重視的問題。對缺乏中產社會治理經驗的社會管理者來說,面對占比最大的新中產階層,尤其是市場新中產階層,要更加清醒地意識到這一社會階層的存在及其力量,要通過主動改革、創新社會治理模式、拓展參與渠道,把全過程民主落到實處,平衡各方力量在社會發展中的作用,在探索中學會治理“中產社會”。唯此,才可能實現社會的長治久安。

相較於資本主義體製而言,中國大陸的新中產階層呈現出典型的公職—市場二元性特徵。公職新中產階層與市場新中產階層,在分層體系中佔據的結構性位置是不相同的,這會不會導致二者社會政治態度和參與的不同?對此,學界雖有討論,但仍是值得進一步探究的問題。新中產階層,尤其是市場新中產階層,是在市場經濟轉型中成長壯大的,他們在市場競爭中獲得了法治觀念、契約精神和權利意識。因此,以法制化的方式發揮這些階層的力量,是實現社會善治的重要途徑。

大陸的市場新中產階層,是改革開放以來製度變遷的新生社會成分。從代際階層再生產的過程來看,大陸新中產階層的成員大都是該階層的第一代成員。他們在價值觀念、生活方式、身份認同、社會參與等方面,缺乏來自上代人相應階層的積累,甚至還可能因剛脫胎於工農階層而在很多方面帶有這些階層的痕跡。他們需要建構自己的新身份,模仿、學習新中產階層的生活方式,是一個學著去做新中產階層的群體。因此,如何塑造大陸新中產階層的文化價值觀念和生活方式,培育出一個既能擔當中國發展使命,又能共享世界文明、參與世界共同發展的新中產階層,事關中國未來的命運。

中國大陸的新中產階層在主觀地位認同上,具有明顯向下偏移的傾向。主客觀地位之間的“非一致性”是社會張力,甚至是社會衝突的一個根源。在中國大陸,是什麼因素導致了新中產階層主觀地位認同下偏?如何提升其主觀階層地位,使之與客觀地位更一致,防止隱藏於地位非一致性背後的社會衝突顯現出來?這些都是值得進一步探究的問題。

階層作為政治生活的社會基礎,其政治取向和參與至關重要。中國大陸的新中產階層,從誕生之日起,就有著與所處政治體制相適應的特徵。無論在公職新中產階層還是在市場新中產階層中,中共黨員和曾有志願入黨者的佔比都遠高於工人階層。對既有政治權威結構而言,中國大陸的新中產階層包括市場新中產階層,在社會政治態度和參與上,可能是一個比工人階層還要溫和的階層。大陸新中產階層與其所處政治體制相適應的特徵,使之不同於資本主義體制下的新中產階層。正因如此,如果把以西方社會為原型而形成的中產階級理論和概念,直接套用在中國大陸中產階層身上,並據此定性這一階層的政治屬性,那麼中國大陸中產階層,就會因在政治生活中不符合學者們的理論預期,而成為一個“謎題”。此外,將對西方中產階級的偏見投射到中國大陸新中產階層身上,還會使社會管理者陷入一種誤區:把已經在整個階層結構中佔大多數的社會成分,推向自己的對立面。正如市場經濟不是西方社會的專利一樣,新中產階層也不是西方社會的特有成分。在中國大陸,對已構成社會成分主體的新中產階層,要予以應有的身份認可,要賦予與其身份相應的、促進社會發展的歷史使命。

本文原載《文化縱橫》2022年10月刊,原題為《中國社會的中產化大轉型——對中國大陸、台灣地區及日本階層結構的比較分析》。

打賞不設上限,支持文化重建

長按上方二維碼打賞

(點擊文末左下角“閱讀原文”即可訂閱新刊)

訂閱服務熱線:

010-85597107 13167577 398(微信同)

工作時間:

週一至週五早8點至晚8點

♦專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代