♦ 本篇文章轉載自 心學復興。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2019/6/2

文章來源:公眾號:孔孟老莊; 圖片來源:王立新教授提供

摘 要:一生受過傳統主義、自由主義重要影響的當代思想家韋政通先生,于2018年8月5日過世。有關他到底歸屬於那個思想陣營的問題,一直以來存在著諸多不同的爭議,本文作者以其親身交往二十五年的真切感受,認為傳統主義和自由主義兩家,都不足以框限韋政通的思想,雖然傳統主義激發他確立人文理想,自由主義啟迪他追尋獨立的自我,但韋政通出入各家思想,廣泛吸納中西思想資源,最終通過堅忍不懈的努力,將自己造就成了一位具有獨立品格的,“做我自己式”的創造性思想家。

在當代中國的思想史上,韋政通是一個很特殊的人物,人生道路或成長過程特殊,為學方式或思想特徵特殊,與傳統主義和自由主義的關係也非常特殊。這種與傳統主義和自由主義的特殊關係,既是中國當代思想史的有趣話題,也是瞭解韋政通思想和切入當代中國思想史研究的重要門徑之一。選擇這樣的課題進行研究的用意就是出於上述的考慮。

特殊的機緣,艱難的抉擇

對於韋政通來說,與新儒家和自由主義的特殊關係,同時也是他個人成長的機緣。“我與臺灣的新儒家和自由主義者,都有較深的關係,這是一種特殊的因緣,也是難得的際遇。”[1]99其實每個人的人生都是由一連串相互聯接的機緣組成的,不論是平凡人的遭遇,還是傑出人物的賴以成就自己的時勢,也無論是幸福或災難。古今中外,任何人都不能例外。佛教的“隨緣”看似消極,實則人於機緣無可奈何。但有趣的是,機緣對於不同的人是不一樣的。對於普通人,機緣永遠都是普通的,對於不同尋常的人,機緣卻又往往是不同尋常的。韋政通說他“很幸運,該認識的都認識了”,其實就是指自己走上學術思想道路的外緣比一般人更優異。但同時也使他必須面對一般學人所不曾面對的取捨難題。

韋政通是一位理想主義者,機緣對於韋政通總是和理想纏繞在一起,並且不斷推動他走向理想。這些機緣既構成了他人生理想成就的直接境遇,同時也經常使他陷入困頓從而接受考驗,成為他人生中的有意義但不順暢的遭逢。這些都是對理想主義者的理想和意志甚至生命能力的考驗。對於一個真正的理想主義者來說,經過考驗,這些遭逢反而都成了重要的人生體驗並作為成功的財富,養育著和不斷地養育了理想主義者的理想,使他愈加奮進,愈加珍惜生命和構成生命的時間。經過考驗的理想主義者的理想和信念會更加堅定,工作會更加塌實,看待問題的態度也會愈加客觀。韋政通就是這樣的一個人,他的人生遭逢正是對他的理想的考驗過程,也是他的理想成就的特定方式。

(一)韋政通與牟宗三

五十年代中期,韋政通經由勞思光的介紹認識牟宗三,參與牟宗三在台大和東海大學的人文友會。這是他從困頓走向理想的關鍵環節。認識牟宗三,是韋政通人生過程中最重大的轉捩點,同時也是他人生中最重要的機緣。這一次的機緣,按照韋政通自己的說法,是他人生中的“信仰之旅”的開始。牟宗三以其訓練有素的真正哲學家的嚴整姿態並及其對中國傳統文化一往情深的熱忱和幾乎近於固執的堅守,使韋政通很快成了他的信徒——真正的崇拜者,韋政通被籠罩住了。一時間韋政通忘記了自己的存在。

因受牟宗三的影響,韋政通確立了堅定的儒家信仰,韋政通自己的證詞是:“五十年代,使我成為一個儒家信徒的,主要應歸功於牟宗三先生的啟導。”[2]35-36但是“牟宗三先生的啟導”之所以能夠發生作用,主要還在於韋政通的生命裡原本就有濃烈的儒家“色素”,同時,韋政通當時處於精神生命分裂(此指因尋找不到明確的人生目標而導致的信念與理想等的綜合的心理焦灼狀態)的困頓時期,“迫切需要的是一個信仰,一個使分裂的生命歸於統一的信仰”[2]36,韋政通正是基於這種信仰加入了牟宗三先生主講的“人文友會”,聆聽牟宗三講學,接受牟宗三的薰陶,成為牟宗三的弟子並確立了儒家的信仰。

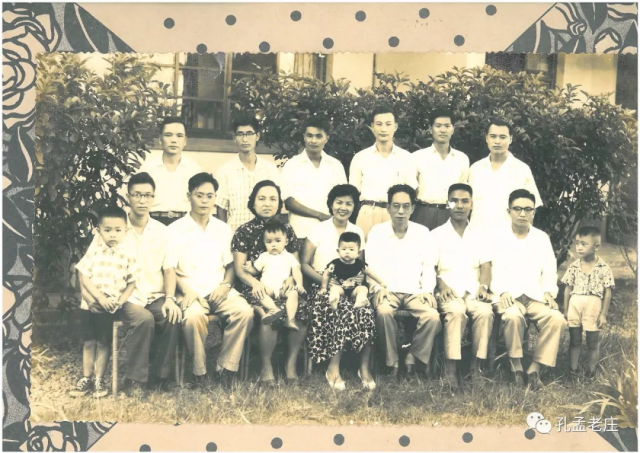

(前排右二,小孩子邊上者為韋政通先生,前排右四為牟宗三先生)

但是,與牟宗三先生一樣,韋政通也是一個堅定的理想主義者,同時,而本身的性格中又有著與生俱來的叛逆性格,一但當他發現自己被籠罩住從而失去了自我,他要反身了——去重新找回真正屬於他的自我。60年代初,韋政通因個人的生活問題,使自己的人生再度陷入旋渦之中,這一事件的影響之大,是他和牟宗三先生以及同門師友們所當初都不未曾想到的——這次事件導致了韋政通與牟宗三先生在不尋常的情況下建立起來的師生關係宣告中斷!韋政通1963年3月24日的日記上寫著如下一段話:“今天真正想到我要與‘道德理想主義’者分道揚鑣了。過去幾年中,曾與朋輩多次談起這個問題,彼此都只當戲言,想不到今天真的走上這條路。”[2]48

由這段日記可以看出,韋政通的潛在的自我一直沒有泯滅,儘管當初所說的是戲言。但這種“戲言”表明具有明顯叛逆性格傾向的韋政通,在潛意識裡始終想著要走出一條真正屬於自己的人生道路,從而成就真正的自我。這種願望或“本我”的衝動,註定使韋政通不可能永遠無理性原則地始終跟隨一個人,不管他是誰。不過理想主義在信奉者的心理上是十分強大的,任何一個真正的信奉者,都不是可以輕易轉身的。無論她的感召力,吸附力還是震懾力都會使一個企圖轉身的曾經信徒感到難舍和顫慄。何況牟宗三先生當時正如日方生,在台的追隨者日漸重多。對於韋政通來講,離開牟宗三之後向何處去?自己還能不能有所發展?如何才能有所發展,都是極其重大的心理障礙。這樣做會使天下學人朋友如何看待?自己的生存可能都會重新成為重大的問題。做出這樣的抉擇,對於當時還沒有真正成長起來的韋政通來說確實太艱難了。在那種境遇下,即便與牟宗三“鬧翻”,也會想辦法和解,恐怕真正的分道揚鑣未必能夠成為現實。但是機緣再一次出現在韋政通面前,牟宗三調到香港工作——牟宗三一離開,韋政通在思想上頓時感到“大解放”。[2]49

韋政通的所謂“與道德理想主義分道揚鑣”,並不能簡單的理解為與牟宗三斷絕交往,或者同時也包括徐複觀等,因為本來在1962年開始於臺灣的“中西文化論戰”,新傳統主義者們對李敖的《給談中西文化的人看看病》是深惡痛絕的,徐複觀當時授意韋政通撰文反擊李敖,並準備以《民主評論》和《人生》為陣地回擊並摧毀反傳統派的堡壘《文星》。但是韋政通在認真讀過《文星》的一些文章以後,反倒受了李敖的刺激和影響,站到反傳統的陣營中,並成了《文星》的作者。要之,徐複觀先生是韋政通最好的前輩朋友,對韋政通有過知遇和提攜之恩,韋政通的生存資源——中學教師的身份都是徐複觀幫助獲得的,而且韋政通在孤立無助的時候,曾在徐複觀家裡過了一個農曆年。要之,韋政通是儒家的信徒,但不是使徒。這是由他性格中固有的叛逆傾向所決定的。

其實韋政通的“與道德理想主義分道揚鑣”,主要還是指思想的態度和心理上對於權威主義學術的掙脫。所分的是道,不是情與交往。這一點可以從後來韋政通的相關回憶中得到充分的證實。韋政通永遠忘不了牟宗三和徐複觀等的恩情。韋政通對牟宗三的懷戀完全可以從“師恩如山”[2]48等的話語中體會出來。但是韋政通與牟宗三之間的結局是因為分道而斷了交往,儘管雙方還在各自的心裡上互相關注和關懷著。韋政通何以有如此的思想變化直至導致與道德理想主義者最後分手?1964年9月4日,韋政通在給自己的學生黃天成的信中有如下一段話,可為此一思想的轉變提供一個證明:“我思想的轉變,開始在三年以前,以往,一直是著重向傳統儒家的優點方面想。三年前的夏天,我始真感到以生命為思想主要領域的儒家,對生命本身的透視,竟是十分膚淺的。同時對基督教的原罪,和佛教的無明,始稍有深入的認識,而儒家對人性負面的解悟,只止於氣質之性是不足的。我就從這一問題開始思考,問題越纏越深越廣,漸漸對儒家的其他缺陷,亦有深切的體認。這一發展,使我對儒家從無條件的接受態度,轉向批判的態度,……”[2]49-50。

應該說這是韋政通認識自我的真正開始,而這個時刻的到來,是伴隨著對以前的我不是真自我的醒悟,同時和著與“如山師恩”的道德理想主義者牟宗三的分道揚鑣的心裡苦痛到來的。韋政通開始為自己初步定位,從其寫給黃天成的信中可以看出,他在此時為自己確定的位置是準備對過去“盲目信奉”的傳統儒家進行全面的批判。

本文作者認定韋政通此時已經認識了真正的自我,與韋政通先生自己的說法似乎並不完全相合。因為韋政通於1977年11月13日在接受臺灣師範大學教授王讚源的採訪時曾經說到一生中對他影響最深的兩個人——牟宗三和殷海光。他說“在牟先生那裡,我只認識他,不認識自己;在殷先生那裡,使我認識了自己。”[3]294仿佛韋政通之能認識自己是由於殷海光先生的誘導。殷海光對韋政通的誘導自然是很重要的,但韋政通與殷海光相識,實是1965年的事情。此前韋政通已經與道德理想主義分手,並且開始走向了對傳統儒家的批判途程,用韋政通自己的話說就是“思想的探險”。結識殷海光,對於韋政通更大的意義似在於對自己所認識的自我的強化和確認。這是用外在的眼光來證實自己的做法,這種做法表明選取這種做法的人,在當時還沒有足夠的自信或力量來為自己的選擇進行辯護,他需要外界的説明。殷海光的主要作用應當在於:當韋政通缺乏足夠的自信和在非常孤立的氛圍中缺乏必要的同情和高層次的肯定時,滿足了他的心理需求。就像朱子當年在李延平過世以後,因為一時間摸不清李延平學問的真趣,在“如窮人之無歸”的情況下發現了胡五峰一樣,其實朱子對胡五峰並無實質性的收穫,只是因為五峰當年的身份和地位之顯赫而自己的主張又能與他相同,於是欣喜若狂,愈加自信。不過所不同的是,韋政通雖然沒從殷海光那裡學到什麼實質性的東西,但卻欣賞殷海光的“自我精神”之可貴並且對他的“相對客觀”[①]的態度和對自己的肯定感到滿足和感激。

有關牟宗三與殷海光對韋政通的影響情況,我們可以從韋政通自己的表述得到說明:“牟先生在我的生命中,影響是最直接的,他使我從一個混沌的生命當中,開拓出一個理想的生命。……”

“(牟的影響)那個階段在我個人還是思想的兒童期;不過如果沒有那個階段,就沒有後來的發展。這個階段是最珍貴的。”“(殷的影響)認識了自己之後,才有真正的信心,這一點是非常非常重要的。”[3]294韋政通的理想主義目標在很大程度上與牟宗三並不相左,雙方的情懷裡,都有強烈的傳統熱情和對現世的責任。只不過牟宗三在相當的程度上採取了獨斷的態度,而韋政通則堅定不移地走向了批判的立場。韋政通在《人生》雜誌上發表的長篇小說《長夜之光》是專門弘揚儒家思想的,此時韋政通還沒有結識牟宗三。而相當長時間以後,韋政通雖然認為自己的那部作品由於理念的東西稍多,並不是意想和形象化的特別好的文學作品,同時議論過多,而又以宣傳某種固定的倫理或政治文化觀念為主調。這是今天的韋氏最反對的文藝觀。但曾經卻不無驕傲的自譽為“可能是中國有新文藝以來,唯一的一部宣揚儒家的小說”[2]18。

韋政通曾告誡本文作者說“傳統的東西,現在必須抓緊搶救,(否則就會因不斷破壞和現代化進程的掃蕩而損失殆盡)能搶救一些是一些。”[②]這不僅是韋政通對於傳統的熱情,也是他內心深處的歷史責任感的流露。不過牟氏由於過分的自信和獨斷而使自己在拯救現世的道路上入了歧途,並且不願認帳又不許揭短,有些以教主自居的味道了。韋政通可能在60年代初即已意識到了這一點,他受不了牟氏的獨斷和執拗而反身,而走向了對傳統的批判。這種批判的目的不是為了毀掉傳統,這與陳序經和早年的胡適、吳虞、魯迅等是有原則性區別的,韋政通反傳統的熱情,來源於對傳統的真摯之愛!其所謂的反傳統,毋寧說是救傳統,或許會更恰當些。由此可見,韋政通的理想主義是通過牟宗三的影響而確定並不斷被強化的,而韋政通的自信,則更多的得利於與殷海光的交往和殷氏適時的嘉許與肯定。

這裡所說的受牟宗三的影響而確定,是指韋政通性格中原有的理想主義傾向的明確化,明確化是理想指向的確定不移,思想感情的專注和精神注意力的凝聚。任何一個理想主義者都曾為尋找自己,而或輕或重地在物件中迷失過,有的是歷史的物件,有的是現實的物件。沒有這種迷失,恐怕也就很難有後來的覺悟和清醒。韋政通迷失在現實的物件——被牟宗三的傳統的激情和情勢的強大所籠罩。但在這種迷失中,有一點是清楚的,就是理想傾向的不斷專一和理想情緒的不斷膨脹。而這兩點,則成為走出迷失,認識自我的心理基礎和願望前提。如果不是朝向宗教信徒的方向努力,這個結果就是早晚會出現的。尤其對於生命力原本強大的人來說,尤可能是這個樣子。真正的理想主義者,必然不會在混沌中長久的停留,也不會永久地在迷朦中陷溺下去,他終將清醒過來,並且由此走向自我。因為擁有理性,並使用理性是真正的理想主義者的歸宿,尤其是以思想創造和現實關懷為主要趣向的理想主義者。他不同于宗教信徒的地方,就在於他是清醒的或必將是清醒的。由此看來,韋政通與牟宗三分手,雖然在當時是以韋政通個人生活的變動的具體事件為導因,但即便沒有這樣的導因,分手也是遲早的事情。這一結局,除了韋政通性格中的叛逆因素的作用之外,與牟宗三的性格也有重大的關係。如果牟宗三性格中少一些獨斷,使韋政通在成長的過程中少一些威壓感,那麼也許至少不會致使現實交往關係的中斷。

韋政通的學術研究是從儒家開始,後來主要的批判物件也是儒家:《儒家與現代中國》、《傳統的透視》、《儒家與現代化》等主要都是針對儒家的。而當韋政通反轉過來,採取用傳統批判現代化和用現代化批判傳統的雙向方式實施自己的思想批判時,主要內容也還是儒家的。這一點一方面表明了儒家思想的重要性,同時也流露出當年受牟宗三影響的痕跡。韋政通在《思想的探險》之《儒家批判》的引言中說:“所謂‘走出傳統’,其真實的意義是,與傳統主義告別,放棄了對儒家的信仰。不過經過一番轉折,我繼續耕耘的田地,還是原來的,只是將信仰換成為批判,希望能播下一點新的種子。”[1]68而且韋政通在實施對儒家的批判過程中,並沒有走向另一個極端——全盤西化。儘管他與殷海光等有著十分密切的關係,同時又受到過李敖等的刺激。上述這些影響的力量都是不小的,而韋政通卻沒有倒向西化一方的原因究竟是什麼呢?按照韋政通自己的說法:“由於一開始我便有此(為什麼我們的思想,總是在擁護傳統與反傳統的一條狹巷子裡混戰?)覺悟,所以在告別傳統主義後,反傳統的激情是有過,但從未走向另一極端,成為一個西化主義者。”[1]72

應該說,韋政通之所以沒有成為反傳統(注意:韋政通說他自己是反傳統主義者,不是反傳統者!)的西化主義者,雖然在一開始就有那樣的自覺,但這份自覺與他和牟宗三、徐複觀並殷海光、勞思光等的關係密切相連,在他們那裡,韋政通都得到過相當的肯定和鼓勵,從他們身上,韋政通也看到了各自的缺陷!這是韋政通有如彼自覺的重要前提。

(二)韋政通與殷海光

韋政通於1965年結識殷海光。那時正是他與道德理想主義分道揚鑣之後,缺乏理解與同情的孤獨無助的時期。至於殷海光的影響,韋政通已經說過,在思想上並不大。因為韋政通與殷海光在原則上走的不是一條路子。不過韋政通卻通過殷海光增強了自信,認定自己的工作有意義,自己走的路子沒有錯!

(韋政通先生與殷海光先生在一起)

韋政通在剛剛準備從事學術研究時,勞思光的影響也是不容忽視的,勞思光雖然年長不了韋政通幾歲,但在韋政通還沒有入門時,勞思光已經是著名的學者了。勞思光文章的範圍相當廣泛,包括中西文化思想、政治民主、邏輯實證論以及中西近代思潮等,使得韋政通感到十分新奇並誘發他的學術興趣。因為當時的韋政通非常敬佩勞思光,甚至連勞思光不修邊幅的爽朗外表都令韋政通“心儀”。在韋政通與勞思光交往的時期,勞思光正在從事有關儒家缺陷方面的研究,這一點必然對韋政通產生了相當的影響。這是使他後來注重對儒家的缺陷方面的研究的早期參照。而殷海光則是一個很有自知的學者,他雖在政治上堅決反共、在文化的心態上堅定的反傳統,但在學理的意義上,他承認自己並沒有真正的建樹。這種自知對韋政通肯定有重要的影響,韋政通說在殷海光那裡認識了他自己,除了包括自信以外,或許還應當包括這種自知。以本文作者與韋政通的交往,深感韋政通先生的自信程度,足以使身邊的人隨之產生自信,本文作者的真正學術研究的自信,在最初的時候,相當程度地得力于政通先生的勉勵,而本文作者的學術自知,也同樣相當程度地得力于政通先生的批評,並從政通先生身上看到也聽到了!

而韋政通從殷海光那裡得到的是自信,自信自己的選擇是正確的,對自己的人生是必要的和不可缺少的。沒有這份自信,就缺少走下去的必要勇氣和熱情。而有關於新儒家與自由主義者在未來中國思想史地位的確定問題,也能為韋政通在兩者之間所受的影響和潛在取捨提供一個說明——韋政通說:“他們(指西化派或自由主義和新儒家或新傳統主義)在歷史上的地位,可以這樣來看:假如我們現在或者將來,寫這六十年來中國哲學史的話,西化派沒有一個人在哲學史上能留下重要的一章,他們都是知識份子,在一般的思想史中可有重要的地位。可是新傳統主義者,如梁漱溟、熊十力、牟宗三、唐君毅,甚至徐複觀都可以占一章的地位。他們在當代的哲學史裡面有很明顯的貢獻。”[3]295-296同時,有關殷海光的影響,還可以從韋政通對殷海光的評價中約略的看到。在《我所知道的殷海光先生》一文中,韋政通以客觀而理性的態度分析了殷海光的性格、思想、貢獻和局限等。

韋政通評價殷海光,認為他的“人格”,可以用一個“真”字來概括,而這個“真”字,在韋政通看來可以用以下三點來表達:一是對人的真摯;二是對知識的真誠;三是對理想的堅貞不移。第一點使得有真性情的青年都樂於和他接近,“這是他所以能接引青年、感召青年最直接的一點本錢。”第二點使得他對於知識永遠有新奇感,永遠不滿足,永遠不停止。進而也就對自己寫過的東西都有“算不了什麼”的自我認識。第三點使得他在學術上雖然“無一傳世之作”,但卻使他在自由主義的陣營裡,樹立了一個風範“將永遠使後世的青年聞風而興起”,就此而論,“海光先生之名,必可垂諸久遠。”[2]68其實這裡也透漏了一個資訊,因為只有真正的“真”者,才能真正的認識自我。韋政通說他在殷海光那裡認識了自己,大約主要就是受此一“真”字的啟發。真誠,真誠,所謂真誠,在對己對人對事物的態度上,表現為信實這一點上,是一貫坦誠的。他不必設定一種模式或制定一種框架,然後把自己填充進去,使自己適應於這種框架或受這種模式所左右,同時也不要客觀的東西一定來迎合自己,而是對自己和客觀的東西採取完全信實的態度,是即是,不是即不是。這一點在新儒家那裡確實難於得到。

不僅新儒家,傳統儒家一樣有這樣的弊端:他們將自己設定在一種模式之內為這種設定的理念而生存,並在這種生存的形式和過程中消化掉自己獨特的個性和品格,使自己成為道德理念的符號,他們十分令人感動,但其實際的生命卻極少感性的成分,就像佛洛伊德夾在書頁裡的花瓣一樣,最後使自己的人生成為標本——類的標本,而不是個體的標本。同時新儒家有無限的能量,騰雲駕霧,德義普澤。他們為復興儒學的崇高事業而獻身,把自己融化在崇高裡,延續並助長了崇高,但卻喪失了自己,而將自我轉化成了道德理想主義的符號化身。

“真”即“誠”,“誠”即“善”,“善”即“美”。這是中國文化不同于西洋文化的機竅之一,也是中國文化的本質特徵之一。真善美的連體不分,正是“天人本不二,不必言合”的根據和實情。返歸“天人合一”的必要,並不在於他的意義有多麼宏大,儘管可以有很多這樣那樣的說法,其實只是眷戀原始生存的合和之美。因此,“天人合一”與其說是修養境界,毋寧說是一種依戀和回歸的情感。宋明理學家們解“誠”為“毋自欺”,雖然主要指道德的意義,但正視自己,認識並誠實的對待自己自是其中原有的含義。而韋政通從殷海光那裡所得的此一“真”字,確實不同凡響,這與韋政通性格中原本就有的真誠相印證,使韋政通對於人生道路的選擇和自己所從事的工作,更加充滿自信。他與殷海光一樣,對自己所從事的“傳統批判的事業”同樣堅定不移,所不同的是殷海光真正厭惡傳統,尤其“玄學”,其目的在於廢棄傳統而全面西化。但韋政通卻是希望通過批判來完成拯救的任務。韋政通從來沒有主張過全盤西化。不過通過韋政通的影響,殷海光後來似乎已相當程度的改變了自己對於傳統的態度,只可惜已經太遲,因為不久之後,殷海光便被癌症奪取了生命。

(待續)

王立新,深圳大學文學院哲學系教授、博士生導師,學術委員會副主任,國學研究所研究員等。北京大學湖湘文化研究會顧問、武漢大學中國傳統文化研究中心兼職教授等。主要從事中國傳統文化和思想的教學與研究,尤其是在宋明理學、湖湘文化的研究領域取得豐碩成果。

【參考文獻】

[1] 韋政通.思想的探險.臺灣:正中書局,1994.

[2] 韋政通.人是可以這樣活的.臺灣:洪葉文化事業有限公司,2000.

[3] 王讚源.不拿耳朵當眼睛.臺灣:東大圖書公司,1989.

[4] 賀麟.文化與人生.北京:商務印書館,1988.

[5] 韋政通.儒家與現代中國.臺灣:東大圖書公司,1991.

[6]劉志琴編.文化危機與展望——台港學者論中國文化:上.北京:中國青年出版社,1989.

[①]這裡的客觀,主要指自信和自知的心態,因為在對中國文化和對中國的現實的態度上,殷海光並不比牟宗三和徐複觀等客觀,只不過是在當時韋政通的特定心態下,成了一種可信與友鄰式的依託。這是韋政通當時的心理上最需要的安慰和最適當的安慰方式。

[②] 1998年5月17日,韋政通在鎮江芙蓉樓邊的遊息亭上,如彼告誡本文作者。

[③]以上引號內的話語,是本文作者根據1998年5月18日與韋政通先生參觀南京大屠殺紀念館出來後的談話回憶整理,與原來所說在文句上有修飾,但相信語意沒有改變。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代