♦ 本篇文章轉載自 小小雨滴兒。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2020/2/18

我其實很感興趣“前殲擊機飛行員”郭松民或者“某宮”的“白X先生”這類人會怎麼看待這次的疫情。人很複雜,看問題的角度總是並不相同,這是沒有辦法強制的事。

不過,根據他們慣常的套路,我想也想得出來他們會怎麼去描繪。但當我真的看到的時候,我還是覺得胸很悶。

比如郭松民,昨天寫了一篇文章批評現任湖北作協主席李修文是被嚇壞了,產生不了“雄壯”的精神財富。

今天他又寫了一篇,嘲笑前湖北作協主席方方是“布爾喬亞”。

在後一篇文章中,郭松民嘲笑方方和李修文同屬“自哀自憐、自我感傷”。

前飛行員引用了米蘭昆德拉的論述,說作家們是自私、自媚,冷漠且沒有人性。

那麼,郭松民欣賞的是什麼呢?

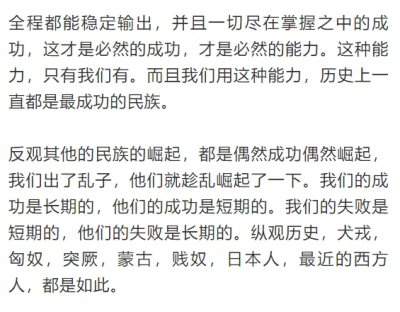

郭松民繼續寫道:

其實,我還可以幫郭松民補充很多東西。

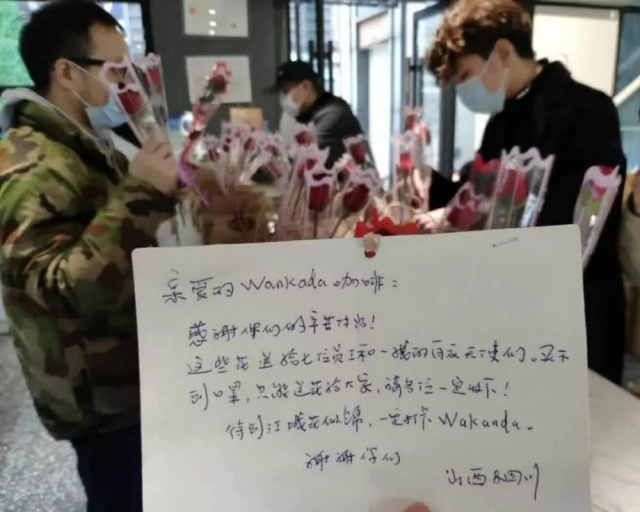

其中包括,武漢有一家“Wacanda”咖啡館,自從疫情開始以來,已經給一線醫護人員免費送去了7850杯“武漢拿鐵”。

“Wacanda”的事蹟溫暖了奮戰中的人們。在他們送咖啡去醫院的時候,人們用鞠躬感謝他們。

網友們知道他們的感人的事蹟之後,發起了“雲咖啡”行動。短短幾天,就給他們下了價值163萬的訂單,希望“Wacanda”們能夠繼續為醫護人員提供免費咖啡,不至於因為缺乏資金而中斷。

供應商則給他們送去了免費的牛奶和咖啡豆,還有很多素不相識的人們,送來了鮮花,希望能夠讓“Wacanda”一起交給醫護人員,給他們的勞累帶去一絲撫慰。

我舉這個例子的意思,當然不是說,喝咖啡的人才算得上“布爾喬亞”。

這個常在上世紀5、60年代被引用濫了的詞語,本身就帶著一股的屬於過去的味道。今天有人竟能使這個詞借屍還魂,我也真是活久見。

我是想強調,今天用是否“布爾喬亞”來劃分階層,郭松民們好像還活在上個世紀。

是的,今天,你找不到一個特定的人,他僅僅屬於“基層”,你也找不到一個人,他僅僅是一個“勞動人民”。

這是一個民工兄弟可以聽歌劇,教授也用“抖音”、“快手”的時代。今天我們這個社會,在人與人之間,身份、學歷和職業等藩籬早就已經模糊不清。多元化取代了單調,社會的進步使我們的生活方式變得多姿多彩。

你郭松民是個退役飛行員,但這也沒妨礙你讀“布爾喬亞”的米蘭昆德拉,也沒妨礙你成為一個自媒體人啊!

一個根據簡單的標籤就把人定性的時代,早已過去;一個用粗略的三六九等就把人的地板和天花板完全框定的時代,不應該捲土重來!

哪怕是一個保安,他也有可能考上北大,研究生畢業,成為企業高管。以前北大畢業生,也有回到家鄉賣豬肉的,最後還一不小心賣豬肉成了上市公司老總。

你說這些人,到底是屬於基層,還是上層?他是“勞動人民”還是“資本家”?他是“知識份子”還是“販夫走卒”?

我更不能同意郭松民把作家們單另開來歸為一類的做法。

快遞小哥組織了後勤團隊,咖啡技師們動員起來給醫護人員送去暖意,作家寫下充滿哀傷的句子,都是自身職責所在,同樣也都是撫慰人們的心靈。

每個人都是勞動人民。每個人都跟社會有著密切的連接,把人單另出來,樹立為靶子的做法,是不懷好意的。

至於規定作家只能寫什麼,只能怎麼寫,則是更加的無恥。既缺乏法理上的支持,也沒有現實操作的合理性。

在我看來,所有人都僅有一個屬性是相同的,不變的,那就是,我們都是人。我們都有人的追求:希望過上物質充足、精神放鬆、受到尊重的生活,並且實現自我的價值。

既然如此,每個人怎麼思考,怎麼行動,就應該是充分自由的。限制其中的一部分人,最終所有人都會成為囚犯。

我想,郭松民們不是不懂這其中的道理,但是他們故意要把人劃分成“布爾喬亞”和“勞動人民”,是另有險惡用心。

在他們看來,所有人應該戰鬥,然後不斷地戰鬥。為了一個虛無縹緲的目標,鞠躬盡瘁、死而後已。

所以,郭松民和“白X先生”們,總是把疫情描述為某種“戰爭”,或者其他帶有“戰鬥”屬性的東西。

如果他們缺少戰爭,他們就會樹一個“靶子”或者“假想敵”,然後號召人們去戰鬥,然後無限這個迴圈。

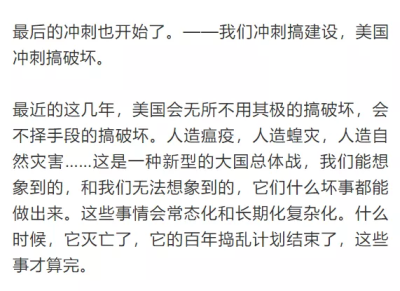

看看“某宮”的“白X先生”寫的文章,你會強烈地感受到,這類人就是狂熱的戰爭販子:

在“白X先生”看來,世界就只有“戰鬥”和“下一次戰鬥”;只有“成功”或“失敗”;只有“你踩我”或者“我踩你”。

於是,他們的世界非黑即白。

規則、道義,底線、理想,這種閃閃發光的名詞,全部都是不存在的。世界只有“你死我活之爭”、“不共戴天之仇”。

所以,什麼都是“外國人搗的鬼”:

他們不喜歡人們自在地生活,也不喜歡人們去體驗那些“美好卻無用”的事情,他們不喜歡人們擁有獨立思考,他們也不喜歡人們有正常的七情六欲。

他們希望人們只有緊繃和更緊繃,人存在於世界上的意義只有“功用”而沒有“樂趣”,他們希望人們不假思索地盲動,他們希望人們只有“恨”這一種情感。

所以,在疫情中,儘管無數人死去,但是請相信我,郭松民們感受到的不是“悲傷”而是“損失”,就像家裡面的雨傘不慎落在了公車站一樣的無足輕重。他們意外和心疼一秒鐘之後,還要嘲笑作家們感到的悲傷是“無病呻吟”。

見鬼去吧!我永遠不能認可這種觀念!

在我看來,無論死了一個人,還是一千個人,無論死去的是老人,還是年輕人,無論他是一個普通快遞員,或者國寶級教授,在我看來,都是一場災難的一部分。

我不會為戰勝這種災難而心潮澎湃、洋洋得意,我也不會認同災難中竟然還會存在“勝利者”。

我們戰勝了誰?誰也沒有。

那些人本可頤養天年或者安穩度日,本可子孫繞膝或者扶老攜幼。當他們死去時,我作為一個人,天然為同類感到悲傷。情感正常的人無不如此這般。

難道不是這樣嗎?

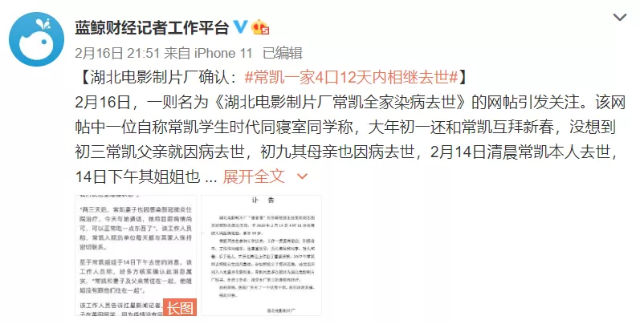

想想剛剛去世的段正澄院士、常凱導演一家。如果有人在他們的葬禮上宣稱,通過你們的逝去,我們積累了戰勝病毒的經驗,你們死得偉大,你們死得光榮,你們的死很有價值!我想,有人會氣得拍打棺材板。

即使我們通過某種方式,制止了病毒的進一步傳播,我也不會覺得我們取得了勝利。因為,很多人失去了生命,卻無人獲得益處。

災難並不是戰爭,稍有人性者,無法為其歌功頌德。

郭松民先生,請你記住,“勞動人民”並非戰鬥部隊;而我們被爹媽生養撫育的目的,是為了完滿我們每個人各自的人生,並不是為了躺在盾牌上回家。

戰爭存在勝利者和失敗者,為了勝利可以犧牲一些“炮灰”。但在災難,特別是沒被處理好控制好的災難面前,我們只是弱小的人類。

我們當然要為逝去者痛哭和悲傷。這是永恆的人性之一。假如我們取得了郭松民們所謂的“勝利”卻失去了更寶貴的“人性”,我認為所有人活著已經沒有了意義。

我堅信,給“勞動人民”鬆綁,讓他們從戰車上回到生活中,這是一種進步。幾十年來,正是因為這種進步,國民才真的熱愛這個家園。

這是當面對災難的時候,快遞員、咖啡師、醫護人員和作家們在無人號召的情況下,與疫情殊死拼搏並且相互給對方送去溫暖鼓勵的原因。

如果說,在這場災難中,無數普普通通的人們,到底在什麼地方感動了我的話,那就是:在我們彼此的眼中,我們都是活生生的人,而不僅僅是一個冷冰冰的數字。

有人說,如果死了兩萬人,那並不是死兩萬人的事發生了一次,而是死掉一個人的事發生了兩萬次。

雖然疫情最終會過去,最後我們當中的大部分人一定會生還,繼續幸福快樂健康的生活,但假如我們宣稱這是一場勝利,那就相當於把喪事辦成了喜事。

我們也不會認為戰爭會有所謂的“美感”,因為假若有些不懷好意的人喜歡上了這樣的方式,那我們的災難一定會再次來臨、迴圈不止。歷史已經無數次地證明了這一點。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代