♦ 本篇文章轉載自 風傳媒。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2024/12/28

吳永毅 | 國立臺南藝術大學音像資料保存與展示中心前主任、海潮智庫辦公室主任、平行政府副秘書長

馬吉所使用的16毫米攝影機和四盒總長17分鐘的膠卷,右上角是1938年5月16日《生活》雜誌的版面,取材自2022年12月12日《新華網》。

12月13日是南京大屠殺八十七週年的紀念日,大屠殺持續長達六週以上,燒殺擄掠和無差別強姦,是人類不可遺忘的亞洲歷史悲劇,台灣卻沒有任何紀念活動。對比4月17日,卸任前的蔡英文親自參加了臺灣民主基金會董事長韓國瑜主辦、以色列國會訪問團為來賓的「國際大屠殺紀念日」活動,可見台灣朝野對歷史價值的態度,只不過是地緣政治選邊站的表演而已,完全沒有「普世性」。但從南京大屠殺留下的唯一活動影像證據「馬吉影片」重現的過程來說,台灣人卻是主要的貢獻者。

馬吉影片的曲折身世

「馬吉影片」是美國聖公會牧師約翰‧馬吉(John Magee)拍攝的16毫米電影膠片,1937年12月13日軍攻入南京時,多國外國傳教士以國際紅十字會為名,聯合向日軍爭取設立了「國際安全區」(難民庇護區),馬吉牧師是紅十字會主席,也是安全區管理委員會委員。從日軍入城到次年4月,他陸續在安全區內和南京郊區,不顧日軍禁止攝影的禁令,冒險用他的家用電影攝影機,拍下至少13卷、長約37分鐘的黑白無聲影片[註1]。馬吉將第一階段拍攝的8盒膠卷交給安全區管委會的總幹事、美國傳教士喬治‧費奇(George Ashmore Fitch,中文名為費吳生),請費奇在獲准搭乘日軍軍用火車離開南京時,偷帶去上海沖洗。費奇將膠卷縫進駝毛大衣內裡,躲過了日軍的檢查,送抵上海柯達沖印廠;他並將膠卷再製作成四份拷貝,設法分頭偷運到美國、英國和德國。其中10幅單格截圖,曾刊登在1938年5月16日的美國《生活》雜誌第14頁 [註2],是南京大屠殺第一次在西方主流媒體曝光;《生活》雜誌也特別註明,為保護拍攝者的安全,隱去了真實姓名。費奇將自己手邊的影片剪接成11分鐘版本,在美國組織過多次放映會,並試圖向國會議員遊說,希望美國不要再出口廢鐵給日本,因為都會被製成殺人武器,可是那時距太平洋戰爭爆發還有好幾年,遊說受挫而終。1946年東京戰犯審判,馬吉和費奇出庭作證,也試圖放映影片作為證據,但法庭並沒有採納,之後膠片就消聲匿跡了。

美國《Playboy》訪問石原慎太郎的起始頁,掃描自1990年10月號《Playboy》第59頁。

1990年10月,日本極右翼的南京大屠殺否認者(denier)、眾議員石原慎太郎接受《Playboy》雜誌專訪,宣稱南京大屠殺是「中國人製造的謊言」(用現在的說法就是中國製造了「假新聞」)。這篇專訪激發了受過保衛釣魚台運動洗禮的在美台灣人和海外華人的公憤,共同集資6萬美金,同年12月16日在《紐約時報》刊登D16版全頁廣告,駁斥石原慎太郎,並以「對日索賠同胞會」具名,徵求南京大屠殺證據。

1990年12月16日刊登於《紐約時報》的全頁廣告。(取材自微信公眾號「閒說萬象」)

幾乎在同一時間,東西德於10月統一,原來在東柏林的波茲坦檔案館開始對外開放,日本《京都新聞》在檔案館發現了1938年2月擔任德國駐中國大使館的外交官喬治‧羅森(George Rosen)寫給外交部的《羅森報告》,詳細描述了其所見的日軍暴行,並附了14頁馬吉用英文所寫的12支影片內容說明。12月17日《京都新聞》報導了《羅森報告》出土,但檔案館卻沒有蒐藏實體膠卷,被其他日本媒體戲謔的指稱「馬吉影片」為「鬼片(maboroshi,意指曾經存在,但不知去向,如鬼影般的物)」。這是典型的井迎瑞館長所說的「沒有檔案就沒有歷史」的困境階段。

索賠會的成員決定將還原南京大屠殺真相當作長期工作,於1991年3月15日成立「紀念南京大屠殺受難同胞聯合會」(以下簡稱「聯合會」),第一任會長是邵子平,他1936年生於南京、1948年隨家人來台、後赴德國獲得法律博士學位、回台灣成功大學短期教書,1971年進入聯合國任職;聯合會第二任會長陳憲中,也是主要金主,在紐約經營印刷事業有成的台灣留學生;第三任會長是姜國鎮,他是新竹客家人,建國中學一年級時隨父親到日本的小留學生,醫學院畢業後再到美國執業的麻醉科醫師,具「知日」但「反日本軍國主義」的特殊身份。

中、日雙線尋找「鬼片」

紐約時報廣告刊出後,佚失四十多年的「鬼片」終於現身了,費奇的女兒、時年79歲的艾迪斯‧費奇(Edith Fitch)看到廣告,主動聯繫邵子平到她新澤西家中,將父親的回憶錄《我在中國八十年》和書中提到的11分鐘費奇版的「馬吉影片」交給了聯合會 [註3],從此開啟了邵子平尋找原始和完整的「馬吉影片」之路。幾乎在同時,對《羅森報告》提到的影片高度好奇的日本《每日放送(MBS)》記者加登英成,也從日本學者友人洞富雄處,借到了《我在中國八十年》,也開始循線追查「馬吉影像」。加登透過姜國鎮的介紹,於1991年7月2日找到了持有費奇版11分鐘膠卷的費奇的外孫女湯婭‧昆頓,湯婭已經將影片捐給洛杉磯某電影資料館,她帶著加登去資料館看了影片。當晚日本多家電視台播放了加登發佈的這條新聞,引起轟動。加登回日本後,又委託友人找到了馬吉的孫子約翰‧馬吉三世,從他家裡地下室找到了一紙箱的膠片盒,攝製組花了2000美元找專業公司轉檔,卻發現內容並非南京大屠,而是其他教會活動紀錄。

邵子平則是一開始就鎖定馬吉牧師戰後回到美國的足跡來追蹤,他先從東岸紐約到西部德州的聖公會總部,追到馬吉曾在華盛頓特區聖約翰教堂任職,主持過羅斯福總統的喪禮;邵子平在回到東部華盛頓,教堂的職員提供了馬吉在耶魯大學教堂任職的訊息,邵子平追到耶魯大學神學院檔案館,發現館藏只有馬吉的信件和照片,沒有影片,但神學院資料館提供給邵子平捐贈馬吉文物的兒子大衛‧馬吉的地址,邵子平才發現他千里迢迢追蹤五千英哩,最後竟然就在自己紐約家的旁邊找到了目標!1991年7月11日,他直接到大衛家敲門,並一起在地下室雜物堆裡翻找,但沒有找到任何膠片,大衛一度以為膠片被兒子馬吉三世交給了日本媒體(加登英成的攝製組)。不死心的邵子平,12日再回到大衛家地下室翻找,終於尋獲了馬吉的攝影機和裝在四個銅盒裡、附著馬吉親筆註記大屠殺內容的13盒膠卷 [註4]!

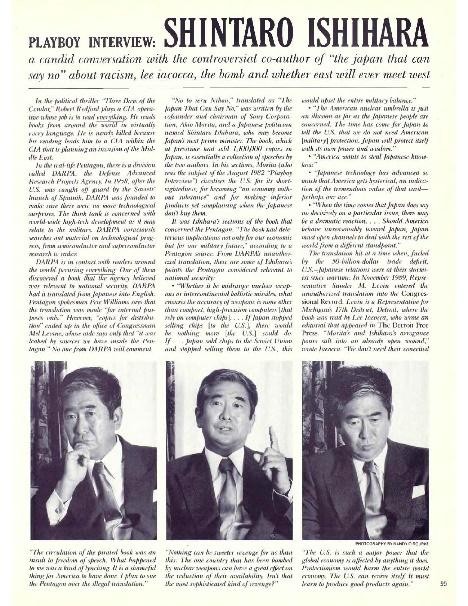

邵子平將這13盒膠片送到曼哈頓一家叫做DuArt Video的專業影像公司,轉成類比電子檔案,儲存在富士公司的「一吋盤」上 [註5],並與聯合會籌畫如何使用這些素材,後來決定募款拍攝英語發音的紀錄片,向國際社會進行宣傳。第一部《Magee’s Testment (馬吉證言)》完成於1991年,由陳憲中找了保釣運動老戰友、定居美國的台灣導演王正方來攝製,大量訪談了大衛,朗讀父親遺下的手稿、回顧父親拍攝影片的心境和闡釋其意義。第二部是1995年完成的《In the Name of Emperor (奉天皇之命)》,由上海出生、父親是中國人、母親是朝鮮人、入圍1987年奧斯卡最佳紀錄片《Who Killed Vincent Chin? (誰殺了陳果仁?)》[註6]的中韓混血導演崔明慧編導、香港移民美國的湯美如擔任副導和同步收音,本片意外珍貴的成為第一支拍攝到參與大屠殺的日本老兵向華人講述當年暴行的紀錄片。聯合會將兩部紀錄片和《馬吉影片》本身,以盒裝三支VHS錄影帶,發行了三千套《CAN JAPAN SAY NO TO THE TRUTH? (日本可以向真理說不嗎?)》合輯 [註7]。合輯的名稱當然是為了刻意反擊日本右翼的「否認說」,因為石原慎太郎和新力公司創辦人盛田昭夫在1989年才共同發表了長文〈日本可以說不〉,該文藉日本經濟實力崛起來宣揚日本應該走出被美國佔領的戰敗國陰影,重建國族尊嚴。該文後來刪除盛田昭夫的部分,於1991年正式授權出版英文專書《THE JAPAN THAT CAN SAY NO》,並被翻譯成多國語言,成為全球暢銷書。聯合會發行錄影帶合輯,就是要打臉石原慎太郎,提醒他日本不應掩藏暴行真相,自重才會人重。

邵子平2018年展示聯合會1996年發行的錄影帶合輯,取材自2018/4/3香港《文匯報》。

2002年,聯合會說服了大衛‧馬吉,將攝影機和四盒原始膠片捐贈給「侵華日軍南京大屠殺和遇難同胞紀念館」(以下稱「紀念館」),紀念館將取得的膠片交給上海製片廠數位化,獲得總長度為17分鐘的數位檔案。紀念館以為這就是全部的馬吉影片了,但是到了2017年,香港大公文匯報集團為了製作南京大屠殺八十週年專題,江蘇記者站的站長、資深記者陳旻,在訪問邵子平時才獲知,其實還有37分鐘的版本,而邵子平也以為紀念館獲得捐贈的膠片是完整的37分鐘版本,在確認還有20分鐘影片沒有被典藏後,陳旻和邵子平展開了鍥而不捨的追查下落,最後於2018年,在聯合會現任會長姜國鎮處找到,並送回DuArt (已經改名為DuArt Media Service)去檢測及轉出為數位檔案。

以紀念館為主的跨單位專家課題組,準備去美國洽談取得這37分鐘版本,出發前,協助陳旻採訪《拉貝日記》出土過程的定居德國的南京人紹華,在耶魯大學神學院的網站上,發現了最新馬吉影片的訊息。原來2013年大衛去世後,家屬在2015年將大衛留存的所有馬吉影片膠卷,捐給了耶魯大學,其中還有編號第1卷和第9卷的影片,數位化後放在網上供公開瀏覽。課題組的美國行去了耶魯大學,也去了國家檔案館,帶回了六個版的馬吉影片;並在紐約見了姜國鎮,看到37分鐘版本的數位影片。經過比對,發現一吋盤的內容大部份已經不是世間僅存的版本。但是課題組主要成員、南京大屠殺研究專家張連紅認為,一吋盤代表了海外華人追求歷史真相的努力,仍然是重要的文化資產。紀念館在2019年舉辦了第二次「馬吉影片」捐贈儀式,由當時的聯合會會長姜國鎮,與邵子平和陳憲中一起,將重新尋獲的、1991年轉錄的富士一吋盤交給紀念館典藏 [註8]。

陳旻將聯合會三十幾年來尋找馬吉影片,並返還給大屠殺發生地的紀念館的過程,寫成專書《尋找馬吉影片》,由大陸譯林出版社在2024年5月出版。本文就是根據這本書詳實的記載,將網路上許多不精確或互相矛盾的資訊加以釐清,提供台灣讀者一個簡易的回顧版本。

家用攝影機紀錄大歷史的又一案例

但本文更想為這個尋找馬吉影片的故事,添加影像文資保存專業的視角。電影發明於1895年,以35毫米底片為主;1922年法國百代(Pathé)公司發明了9.5毫米業餘家用膠片,主要流通於歐陸和英國;1923年美國柯達公司推出16毫米膠片供業餘和家用,1932年再推出8毫米拍攝模式(以16毫米膠片順逆轉雙向拍攝、沖洗時再剖半),之後再推出不依賴16毫米膠片的超8毫米膠片,這兩種8毫米膠片才是真正讓家庭電影在富裕國家的中產階級家庭裡大眾化、並維持長達幾十年的主流家用電影媒材。馬吉牧師是在較平價的8毫米攝影機流行前,有能力購置16毫米攝影機的少數人群之一,他用的是美國芝加哥Bell & Howell公司製造的Filmo 70經典16毫米攝影機,使用發條動力,推出時就定位在家用,廣告還一度主打其輕巧而適合女性拍攝。正因為其輕便耐用,以不同的型號持續生產,直到二次大戰和越戰的隨軍記者仍用它作為主要裝備。原機可以安裝三個定焦鏡頭,以旋轉輪盤來變換焦距。馬吉使用的機器應該是有兩個鏡頭,因為從耶魯大學公布在網上的馬吉影片來看,有好幾個段落的畫面右上角出現了第二支鏡頭,形成遮住視線的黑影 [註9]。

動態影像歷史上,有幾個家用電影有意或意外紀錄了大歷史的重要案例,最為人知的,當然是美國民眾用8毫米家用攝影機意外紀錄了1963年美國總統甘迺迪被狙擊步槍暗殺的殘忍場景,這些家庭電影甚至被聯邦調查局徵用作為調查依據,也成為好萊塢大片購買的重要素材。再早還有希特勒的情人伊娃‧布朗(Eva Brau),用16毫米家用攝影機拍下了希特勒和其核心團隊的非公眾生活影像,是研究希特勒心理的重要素材。同樣是二戰時期,1941年日本偷襲珍珠港後,美國政府於1942年將12萬日裔美國人強制關進10處集中營,到1944年戰爭結束前不久才釋放;日裔美國人偷帶進入集中營的8毫米攝影機,拍下了集中營內的實況,成為後來倡議美國政府應該道歉賠償的主要證據之一,到1987年的確爭取到賠償和雷根總統的道歉。到了錄影帶時代,最經典案例莫過於美國Rodney King Video。1991年洛杉磯居民George Holliday買了一台家用VHS錄影機,回家測試時正好從陽台拍到了洛杉磯警察逮捕和圍毆黑人Rodney King,這個錄影帶被電視台播放,引起公憤,四個警員遭到起訴,但最後全部無罪釋放或罪名不成立,引發了1992年持續六天的洛杉磯大暴動,可說是第一波的黑人的命也是命的運動。

家用影像對台灣歷史的貢獻

在台灣的案例,當然就是1986年到1990年,「綠色小組」留下的兩千多支、三千餘小時、由家用VHS攝影機拍攝的解嚴前後政治和社會運動影像,成為國民黨戒嚴體制下壟斷的三家電視台視角的對立面,留下完整的民主化影像歷史檔案。這些錄影帶經井迎瑞全力爭取、綠色小組成員無私配合,移到南藝大恆溫恆濕的片庫寄存,並於2013年建置完成資料庫,全部上網提供查詢和瀏覽,達到社會近用的目的 [註10]。但這個資料庫目前又因為維持和更新成本過高,幾乎難以為繼,涉及了「數位不可靠」的後話,在此無法贅言。

但舉這些案例絕不是要說只有拍到歷史事件的家用電影才有歷史價值,而是要指出,目前台灣國家影像保存政策明顯偏顧大導演、大明星、大片廠等電影/電視工業的作品,而輕視民間影像、放任無財力維護保存影像文資的家庭或民間團體,其影像不斷劣化和流失。

家用攝影機沒有拍到大歷史影像,但留存的常民影像檔案一樣重要,因為如果只有從上而下的視角,就只是片面而不完整的歷史。井迎瑞館長除了全台推動「搶救家庭錄影帶工作坊」外,值得特別介紹的案例,就是電影蒐藏家博物館和南藝大合作,在台南市學甲慈濟宮王文宗董事長的大力支持下,數位化了1971、1981和1990年代三個世代的上白礁祭典活動,也恰好印證了三個世代的媒材變遷,分別為8毫米、16毫米、VHS錄影帶,除16毫米是學甲慈濟宮委託台灣電影製片廠專業拍攝外,8毫米和VHS錄影帶都是以家用器材、由民間師傅掌鏡拍攝的影片,卻留下了任何電影/電視工業沒有紀錄的完整歷史檔案 [11]。

1971年民間師傅替學甲慈濟宮以8毫米家用膠片,拍攝上白礁活動,留下已經失傳的十二生肖陣頭。取材自學甲慈濟宮Youtube頻道。

正如馬吉,一個擁有家用攝影機的外國傳教士,為中國留下了關鍵性的歷史檔案,在台灣也有同樣的行醫傳教、留下歷史影像檔案的故事。2017-18年,南藝大紀錄所維護組的學生李黛妮,因為也是嘉義基督教醫院傳播室的職員,促成了學校和醫院的合作,以實習方式數位修復了醫院創辦人--戴德森(Marcy Leroy Ditmanson)醫師--的遺物,一卷700呎、約22分鐘、拍攝於1959-60年的16毫米傳道募款用影片《Preaching and Healing (傳道與醫治)》。這部影片記錄了八七大水災後,戴醫師帶領的醫療車下鄉巡迴到災情嚴重的埤子頭賑災和義診、義診後收割黃麻、布袋鹽田、北港朝天宮繞境、嘉義菜市場、戴醫師家居生活、子女就讀的台中國際學校、醫院購地場勘到簽約的過程等,留下了罕見的台灣偏鄉醫療史的影像。這部影片是自己擁有16毫米攝影機(型號不詳)的亞瑟‧歐森牧師(Rev. Arthru S. Olson)拍攝和剪接的,亞瑟是和戴醫師的父母親的摯友、他們曾經一起在中國大陸為信義會傳教,他決定為晚輩拍攝一部影片,來向美國的教友募款、興建醫院 [註12]。戴醫師自己是1919年生於河南,唸完高中後回到美國就讀大學,再回到燕京大學獲得史學碩士後,太平洋戰爭爆發,他和許多同盟國國民被日軍軟禁在北京,再被關進山東集中營,戰後才被釋放、回美國學醫,1957年舉家來台傳教、行醫。據戴醫師的夫人回憶,歐森牧師在大陸時就已經用這部16毫米攝影機,來紀錄傳道和中國風土,和馬吉有很重疊的生命經驗。

「一吋盤」畫質的侷限性

再回頭來看37分鐘、一吋盤的「馬吉影片」,從影像保存專業有哪些值得科普給讀者的知識。從照片上看,聯合會捐贈的「一吋盤」(台灣稱「一吋帶」),是富士公司型號為H621E的磁帶,1985年推出、500米長。一吋帶在專業上稱之為「Type C videotape」,是1976年開始成為廣播級磁帶的主流規格,取代更早的二吋帶(Quad videotape)。因其穩定性較高,即使同期有3/4吋U-matic匣式專業帶競爭,和後來的1/2吋 (D-2 videotape)更迭,仍被電視產業界使用到1990年代初,目前在網路上已經是被當作古董拍賣的影視文物。1991年,DuArt Media Service將邵子平提供的16毫米膠卷的內容,移轉到一吋類比磁帶上面,專業上這個過程就稱之為「遷移(migration)」,意指將會被淘汰的媒材/載體上的內容,轉移到當代可以存取的媒材/載體上面的過程。1991年,遷移必然是使用當時最成熟的技術--「膠轉磁(telecine,行話簡稱TC )」,顧名思義,就是Television和Cinema之間的轉換;大白話來說,就是把電影膠片放映出來,用磁帶攝影機去拍攝那個播放的畫面,紀錄在磁帶上,就完成了遷移,只是這個遷移所需的器材全部安裝在一個整合的、稱作telecine的機櫃中來完成。

一吋帶是為電視播放所設計,所以DuArt製作的一吋帶必然是寫入美規電視使用的NTSC類比訊號檔案,要把它讀取並轉為數位檔案(遷移到當代的數位媒材上),能得到的就只是720X480的SD數位畫質,相當於普通的DVD畫質 (但膠片畫格比例是4:3,所以其實有效的內容只有640X480畫素)。但是如果能找到馬吉的16毫米膠卷,不論是原始的、或是拷貝的,用現代數位掃描設備去逐格掃描,可以獲得2K的畫質(有效畫質可達2048*1536),提供的視覺細節和影像證據量,都不可同日而語。

DuArt Video公司在1991年為邵子平製作的「一吋盤」外盒。(作者提供)

這也是為什麼「全球電影資料館協會(FIAF)」在2008年強力呼籲「不要丟棄影片」的原因,當時世界各地電影院都改為數位放映,所以大量的電影膠片因為失去商業價值而被丟棄。井迎瑞將這個口號帶回台灣,並和他的學生曾吉賢帶領研究生四處搶救被丟棄的電影膠片,修復了日本總督府拍攝的《南進台灣》[註13] ,找到了台灣電影史上第一部35毫米台語劇情片《薛平貴與王寶釧》(1956,共三集) [註14],從垃圾堆裡搶救回佚失多年的《媽媽為著妳》(1962)殘片[註15]。自2013年起,更藉著「搶救家庭錄影帶工作坊」,呼籲民眾「不要丟棄錄影帶」。

1997年底,井迎瑞促成台灣電視公司將1961-1987年的「每日新聞」原始膠片、共100萬呎以上的16毫米膠卷,交給南藝大典藏 [註16]。當時這些膠卷已經完成膠轉磁(telecine),再將磁帶內容數位化了。現在「台視影音文化資產」網站上可公開瀏覽的檔案,原始畫質就是SD而已;但因為南藝大恆溫恆濕的保存,若有一天奇蹟出現,台視公司或國家有了預算,就可以整飭後再數位掃描,得到2K的檔案。

影像文資的不公正性與返還運動

比較有批判意識的影像文資保存專業人士,一定會關注影像文資「返還(repatriation)」的議題,所謂「文資返還」,通常是指殖民母國將其從殖民地掠奪來的文資,交還給原殖民地(或原來所有人)已經獨立的國家典藏機構去保存。台灣第一宗電影文資成功返還,也是井迎瑞在擔任國家電影資料館館長時完成的。1960-70年代,法國電影人來香港收集了非常多民國時期的電影膠卷,其中1949年從上海遷廠到香港的「新華電影製片廠」是大宗,片廠負責人童月娟晚年很希望找回這些香港和台灣已經找不到的影片,委託時任電影資料館館長井迎瑞去法國遊說,1993年8月,法國電影資料館館長來台,將影片膠卷還給童月娟,童月娟再同時捐贈給台灣電影資料館,完成返還儀式,影片回歸它們所屬文化的典藏機構 [註17]。

新華影片不是被非法運去法國,「馬吉影片」是對中國人民有極大善意的美國傳教士所拍攝,當然不能跟八國聯軍搶奪的中國文物相提並論。但是若從一個先進國家和後進國家的文資生產和保存條件的不對等結構來看,仍然有其不公平性。1930年代末,從大蕭條中復甦而逐漸強大的美國,對比被帝國侵略和瓜分、政權貪腐而貧窮的中國,在影像生產條件上就先天的不平等,不論是物質上的、資訊獲得上的、或是文化上的,皆沒有餘裕關注留下影像檔案這個領域。中國人在那個時代持有攝影機的數量必然遠遠低於美國人,遑論昂貴的膠片、沖印的成本和近用的困難,甚至連官方使用攝影機的比例也是遠低於美國和日本。從這個意義上,帝國生產的歷史必然更為數量龐大、精緻可信、具有細節、有圖為証;反之,被殖民和被侵略者,落於一個沒有歷史、無從取信、無從辯駁的被懷疑狀態。

然後在1937年大屠殺前,即使日軍早已經佔領中國東北、建立了傀儡政權「滿州國」,美國只是為了在中國的地緣利益,消極不承認「滿州國」,但沒有制止侵略,還是向日本輸出石油、鋼和廢鐵等軍需物資的最大出口國。所以大屠殺發生時,美國還是第三方,美國傳教士才有外交上雖脆弱、但中國人沒有的安全保障,馬吉才能獲得日軍核發的允許持有攝影機的文件 [註18]。

這也是為什麼屠殺發生所在地的中國國家級南京大屠殺紀念館,卻沒有自己的影像檔案,必須派課題組到耶魯大學、到美國國家檔案館去尋求檔案副本,因為檔案都是美國人在那個歷史階段的條件下生產的,中國人自己的檔案從歷史起點就不存在,這是多麽令人憤恨的不公正!

而正因為這個結構性的不公正,對於在這個結構下的個人,如馬吉冒險拍攝,大衛和馬吉三世,願意將父親和祖父的檔案捐贈給南京紀念館,並同意授權紀念館使用「馬吉影片」,其善意更顯珍貴。但退萬步言,這都是一種幸運、甚至僥倖;第二代和第三代還認同第一代家人的歷史價值觀,所以願意無私捐贈,是如何的幸運。尤其在政治極端化的當前世局,這絕對是僥倖。即便家屬個人願意維持檔案生產者長輩的價值,他也可能在美國反中愈趨激烈的氣氛下,而怯於繼續授權。反中反到起乩的美國政府(和其同盟國),也不無可能搞出一個管制對中國有利的文資使用的法規或制裁,讓中國無法「說好中國故事」。這都是檔案所有權掌握在他國的高度風險和無奈。

而對於「馬吉影片」的追尋,從紐約華人社群發動,也是多少反映了這個結構。中國在1990年代初還在拚經濟,文資保存、歷史檔案意識不足,聯合會除了愛國熱情之外,也因為在紐約這個全球資訊和文化精英匯集之地,才能有效的組織一群反殖民、反帝國,又有文化資本的華人,來挖掘和使用歷史檔案。

台灣不值得有細節的歷史?

我們從邵子平找的Du Art這家美國公司,對「馬吉影片」遷移的兩次服務經驗,就可以管窺紐約在影像保存的基礎設施上令人感慨的帝國底蘊。2018年姜國鎮找到了1991年由DuArt製作的「一吋盤」後,再送回DuArt去檢測和數位化,而且立即得到檢測報告和數位檔案。需知一吋帶錄放影機是1976年生產,到了2018年已經是已經停產30年、壽命高達42歲的古董級設備,而如果沒有能夠讀取一吋帶的錄放影機,就算有再先進的數位擷取設備、再強大的電腦工作站,也無用武之地。但是紐約的一家民間公司竟然就可以維持這種被業界淘汰的錄放影機繼續妥善和堪用。這必須是設備所在空間有良好的溫濕條件、維修零組件的取得、操作和維護技術人員的養成和延續、足夠的市場營收支持、業界檔案保存和遷移的專業意識,這些條件都要具備才可能維持設備的妥善率,這要耗費多少資源!

以筆者比較熟悉的台灣作為對照,全台應該已經沒有任何一家製作公司擁有堪用的一吋帶錄放影機!連曾經使用一吋帶作為主要播放媒材(在16毫米膠片退役到3/4吋U-Matic磁帶取代之間的時期)的老三台—台視、中視、華視,多年前已經沒有可用的一吋帶設備了。台灣頗具規模的某後製公司,曾經將堪用的一吋帶設備捐贈給高雄科工館,但科工館只是放在庫房典藏,多年無法維護、更沒有使用,大概很難恢復轉檔功能,只能作為電視產業的「死」文物來展示而已了。

國家影視聽中心或許留有一吋帶設備,但不知妥善率如何?即使堪用,也只不過以一國之力,對等紐約一家民間公司而已。全球影像檔案存續的技術掌握在跨國公司手上,從新力公司掌控庫存關鍵零組件不釋出的策略、壟斷罕見但仍堪用器材的歐洲專業轉檔公司、還有資源遠遠超過後進國家的歐美電影資料館,這種不公平,會直接轉化成歷史詮釋權的不公平!解殖需要物質基礎,但是太多角落解殖從來沒有、也無法真正落實。

還有國家內部資源分配的問題,台灣的「國家電影中心」升級為「國家影視聽中心」後,優先性仍在電影,從董事長人選、預算分配、所典藏設備的範圍,都明顯偏向電影產業,難以兼顧電視產業的文資。在影像文資中,新聞影片又不在優先被保存的順位。台視公司100萬呎的每日新聞沒有預算、沒有政府贊助作數位掃描,就頗反映這個偏失。但這也不怪「國家影視聽中心」或「台視公司」,這是台灣社會的影像保存意識薄弱,習慣性接受對歷史選擇性的使用的結果,沒有井迎瑞強調的「檔案中立性」的基本認識。國民黨戒嚴時期的歷史,不值得有細節。台灣的每日歷史,就繼續模模糊糊的掛在網上昭告世人,也無所謂吧。

被審查的歷史與被審查的歷史同理心

因為我們與尋獲馬吉影片的邵子平熟識,所以《尋找馬吉影片》的作者,香港大公文匯報江蘇記者站的陳旻主任,今年5月邀請我們參加她的新書座談會,並安排我們參訪了「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」。紀念館建於江東門亂葬崗所在地,考古挖掘出的骨骸遺址令人震驚和不安,但隨後更困擾我的是,自己對抗戰史的記憶與遺忘。

我的母親是江蘇常州人,小時常聽她說隨著兵工廠任職的父親(我的外祖父)向後方撤退時,途中聽到的日軍燒殺擄掠的場景,但因為母親肺癌早逝,沒有留下她的口述紀錄。相對長壽的父親,江蘇揚州人,戰爭爆發時他留在日軍佔領區,並為了討生活,在偽政府的電信局作過短期電報員,再回到揚州擔任教師。但記錄他晚年的口述時,回憶裡卻沒有揚州或南京淪陷的記憶,只有佔領相對穩定後的場景,遺憾當時沒有足夠的歷史敏感度繼續追問。

參訪南京紀念館那天不是假日,但館內人山人海,特別是各年齡層的學生,好奇而專注的觀看展品和圖說;這使我想起一個很久沒有浮現在記憶裡的場景:少年的我坐在父親任職的板橋酒廠日式宿舍的客廳裡,看著電視裡播放的黑白抗戰紀錄片,倉皇逃難的人群,突然使我悲從中來、痛哭流涕,媽媽聽到了,從廚房走出來安慰我,那是一個長大後覺得困窘的記憶,但我何時把它完全忘卻了?以及台灣何時成為了沒有抗日記憶的社會?

當1970年代,我進入淡江大學,開始受到黨外運動和左翼的啟蒙,一定對國民黨的愛國宣傳起了排斥意識,但左翼的反帝、反戰史觀取代和補回了那個空缺。可是當解嚴後近四十年,親日、親美的本土史觀改造台灣,佔領了集體記憶之後,連國民黨都噤聲不提抗日史蹟;是否我個人的記憶也隨之無意識的進行了抹除和隱藏?這是參觀紀念館後,延續很久、迴盪不已的驚擾。

南京市政府為了感謝1991年尋獲「馬吉影片」、1996年又尋獲《拉貝日記》(德國籍南京國際安全區委員會主席的日記)的邵子平,2018年特別為他恢復了南京戶籍,頒給他南京市民身分證,但沒想到這卻成為2019年民進黨政府撤銷他台灣原戶籍的根據,使邵子平喪失台灣居民的所有權益 [註19]。台灣政府因為綠營側翼王浩宇的政治密告(憑新聞向移民署檢舉邵子平已入籍南京),而不准邵子平作台灣居民,象徵了台灣當局否定了他所發掘的歷史。

聯合會的邵子平、陳憲中、姜國鎮,拍攝《馬吉證言》的王正方,在美國或在中國大陸的所作所為,不管綠營是否看得順眼,他們就是不折不扣的台灣歷史的一部分。但已經成為主流的台灣史觀,容得下這些故事載入史籍嗎?還是只能書寫經過國族淨化的愛台灣歷史?這難道不是另一種超過道德底線、毫無咎責感的「歷史否認者」心態嗎?

大屠殺的中國因素

2013年底,安倍晉三以首相身分高調參拜靖國神社後,中共人大常委會於2014年將12月13日訂為「南京大屠殺死難者國家公祭日」,此後每年由國家主席習近平主持公祭儀式。反觀台灣在同一時期,2016年蔡英文執政,謝長廷出任駐日代表長達八年,又逢美國發動第二次圍堵中國,「台日友好」因此達到歷史高峰,南京大屠殺完完全全銷聲匿跡於日本前殖民地台灣。對照加害者的日本右翼,必須醜陋的遮蓋、難堪的謾罵、費力的爭執死亡人數來模糊焦點,才能達到脆弱的歷史否定效果;但台灣統治者卻能不費筆墨和口舌達到完勝,沒有元凶、沒有證據、無法究責的歷史否定效果,這真是令人驚異且不寒而慄。

可以想見反中人士會因為中國高調國家公祭,而否定對亡者弔念的正當性;更極端的甚至會認為中國及中國人,根本不值得一個普世人道主義的肯認!任何認為南京大屠殺是中國人的事,與台灣人何甘的想法,都已經踰越人道主義底線。人道主義必然是超越國族的,若必須先在國族間選邊、再決定受害者是否適用於人道主義同情心,那必然是替種族滅絕開綠燈。

回顧歷史,是為了給我們當下和未來提供指引。所以最後要回到進行中的以色列對巴勒斯坦人民的大屠殺。我們目睹了一年多的大屠殺進行式;我們目睹了台灣朝野政客對大屠殺的默認;我們目睹了以色列政權玩弄猶太人作為大屠殺的歷史受害者身分,來正當化自己現在加害巴勒斯坦人的正當性;我們也目睹了台灣聲援巴勒斯坦的行動被主流媒體持續邊緣化和抹除 [註20]。如果沒有被紀錄,就沒有檔案,也就抹除了這些事件成為未來被記憶的歷史的可能性。

會不會因為「中國因素」而失去對被屠殺人民的同理心,在統獨激烈分化的台灣社會,反而成為檢驗人道主義勇氣的指標;同理,在高度親美、因此親以色列的台灣社會,是否聲援被屠殺的巴勒斯坦人民,也是檢驗人道主義勇氣的指標。對南京大屠殺的反思,不能因為統獨立場而有差別心,急獨立場不該妨害正視歷史事實;正如不能因為以色列政權濫用了大屠殺,而否定反思大屠殺的重要性。從馬吉、邵子平到「台灣巴勒斯坦自由連線」,是一條延續的歷史爭奪戰線,對抗不同階段的歷史否定論;歷史不會記取教訓,而是每一個當下,人們奮力戰鬥的暫時狀態。

- [1] 馬吉牧師使用的Filmo 70機型,機身設計為填裝100呎膠片,每秒24格拍攝的長度是2分47秒;13卷膠片拍滿的長度應為36分11秒,可能沖印時在每卷開頭加了上放映機所需的前導片(leader),或是片頭字幕,成為37分05秒的版本。

- [2] 1938年5月16日《生活》雜誌數位掃描版,見第14頁。

- [3] 《揚子晚報》對《尋找馬吉影片》的新書介紹文,有書的封面,並附了「一吋盤」的照片:

- [4]《新華新聞網》對聯合會重要成員的報導,附了2002年馬吉牧師的兒子大衛捐贈給南京大屠殺紀念館的四盒原始膠片的照片,可以看到有二盒的標籤註明片長是「200’」也就是200呎,另一盒的標籤註明是125呎,還有一盒的標籤看不到。以紀念館說明其數位化後的內容是17分鐘,膠片長度應大約是6卷100呎的長度(以24格放映,每100呎是2分47秒),推估看不見標籤的第四盒長度可能是75-85呎。

- [5]《我蘇網》報導邵子平捐贈 58頁尋找過程筆記。

[6] 該片獲得1987年奧斯卡最佳紀錄片提名,講述華裔男子陳果仁,因為被誤認為是日本人,而被憤怒的仇日美國人用棒球棒活活打成重傷而死亡的事件。背景是美國在石油危機後大量進口省油的日本汽車,美國汽車市占率下滑,汽車工廠相繼關閉或裁員,社會上蔓延仇日氣氛。打死陳果仁的是克萊斯拉汽車廠主管和他失業的繼子。美國PBS於2022年重播的版本。 - [7] 微信公眾號「閒說萬象」2024/5/10刊載,陳旻訪問聯合會會長陳憲中的報導,附了紐約時報全版廣告、錄影帶合輯包裝過程的相片。

- [8] 《文匯報》報導一吋盤返還的過程。

- [9] 耶魯大學圖書館南京大屠殺專頁,被標示為「第1卷」的「馬吉影片」的數位檔案,右上角明顯有另一支鏡頭影像。

- [10] 國立臺南藝術大學維護的綠色小組資料庫首頁,但因為伺服器故障,目前無法查詢目錄和預覽影片。

- [11] 井迎瑞對學甲慈濟宮1971年的8毫米影片出土的詮釋,見《風傳媒》。

- [12] 嘉義基督教醫院創辦人戴德森醫師的故事 ;《傳道與醫治》的16毫米影片修復後;以及修復版首映會的全程紀錄。

- [13] 《南進台灣》修復紀錄短片。

- [14] 《薛平貴與王寶釧》第一集修復影片的前導介紹影片。

- [15] 從垃圾堆搶救回來的《媽媽為著妳》。

- [16] 台視每日新聞膠片交給南藝大保存的新聞報導。

- [17] 井迎瑞訪談,中間段落回憶了新華電影膠片返還童月娟,再捐贈給電影資料館的過程。

- [18] 《大公文匯報》提供的《馬吉的證言》的影片,提到馬吉有持有攝影機的許可文件。

- [19] 黃維幸律師認為台灣當局取消邵子平的台灣原戶籍,違憲又違反國際人權,見《風傳媒》。

- [20] 筆者今年5月對台灣朝野政客默認以色列屠殺,和美國校園及台灣聲援巴勒斯坦行動的報導,見《風傳媒》。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代