♦ 本篇文章轉載自 vocus。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2024/10/13

《幻幻之交》:重溫人生早期

近日上映的《幻幻之交》(If)觀後有感: 在美國大眾想像中嗅到一股清新氣息。故事中一名12歲的女孩母親死於癌症,爸爸又住進紐約同一所醫院做開心手術,她就近暫住紐約外婆家,卻發現有一些活的玩具出沒,因而結識一名曰卡爾文的男子,告訴她正替這些小孩長大後遺忘掉的“幻想的朋友”找繼養之家。女孩為了結束這場夢魘,志願參加。但二人必須先赴“幻友”的退休之家尋指導。片中花了不少筆墨描繪這個幻友庇護所是兒童發揮“萬能的幻覺”的場所,女孩可以隨想像力變換場景,戲弄卡爾文。

女孩與卡爾文這個團隊努力替被遺棄的幻友們找新小孩,嘗試皆失敗。與退休之家的創院院長耆老的泰迪熊一席談,說你愛過的對象總不會遺忘,唯深埋心底而已,女孩醒悟必須找回原主人。但幻友既然是小孩長大後必然遺忘之對象,你即使把它帶到身旁仍視而不見,女孩靈機一動,用成人童年時曾和幻友共享過的烘培氣味和舞樂勾起童年的回憶,果然奏效。

卡爾文、幻友退休之家的院長、女孩

此時消息傳來,爸爸在醫院做開心手術並未醒來。至此時為止,12歲的女孩一直強作少年老成。當遷進外婆家時,外婆把當年父母女三人在她家cosplay時她畫下的圖畫和紙筆放在書桌上,女孩即說:“我已經12歲了,不畫畫了。”首次去病院看在等待做手術的爸爸,病房中不見人,爸爸卻從門外拉了一個打點滴架進來,上面倒插了一個地拖、比擬長髮,貼上兩個眼睛,並用塑膠管拉近和“她”共舞,恍如當年cosplay的延續,原意是沖淡女孩重遊母親去世舊地的哀傷,女孩卻說:“你無需把我當小孩,我知曉人生不是每一刻都是歡愉的。”

但輪到爸爸沒醒來,女孩的情感就決提了,她哭訴:她之所以強作“長大”,是為了抵禦哀傷,把整個世界都阻隔在外了,結果壓抑了情感,卻不成功,因為她發覺爸爸才是她最安全之處,是她該在之地,爸爸你哪裡都不要去,我還是一個孩童呢!此時爸爸醒來,父女相擁。

父親渡過難關後,女孩就見不到那些幻友了。搬回老家裝車後箱時她意外打翻了一個盒子,裡面是當年夏天父母女cosplay留下的畫作,上面赫然有卡爾文的圖畫,女孩才發現卡爾文是她的幻友,馬上衝回外婆家四樓的儲物室,呼叫:“抱歉把你忘了,並不表示我不再需要你了。我需要你!尤其在我成長以後!”幻友們全團現身。

此後,外婆和爸爸孩時的幻友都回來了。卡爾文亦按照名單,替幻友之家的退役玩具逐一找回了本家。

《玩具總動員3》:退役玩具之自救

《幻幻之交》替玩具找歸宿的靈感似來自《玩具總動員3》(2010),但貌似而神異。在後一故事裡,主人安迪已17歲,將上大學,且已多年不接觸玩具。母親叮囑他離家前作一處理,安迪只打算帶走“胡迪警長”,其他的儲藏於閣樓,卻集中在一個垃圾袋裡。母親誤會,把它拿到屋外回收。胡迪警長從收垃圾車中搶救了同夥們,力圖澄清這非安迪的原意,但玩具們分明聽到母親建議安迪上網拍賣他們時安迪說是垃圾沒人要的、然後又把他們裝進垃圾袋裡。

胡迪警長與他的團夥

當眾玩具鑽進了捐贈給向陽日托中心的紙箱,胡迪警長為了勸同夥們回去,唯有跟進。抵達中心後,該地的老大—外表慈眉善目的草莓色泰迪熊“熊抱哥”—把他們安排在一個眾多孩童玩耍的大通間,安迪的那伙玩具認為這比打入閣樓的冷宮幸運多了。不料,此間乃稚童專用,對待玩具是砸、踩、拆。安迪的玩具團始發現該日托中心是一個集中營,由熊抱哥及其打手控制,欲逃亡卻被監控系統發現,被關入籠子裡,再度逃亡則被推入垃圾箱裡,被垃圾車運走,行將放在輸送帶上壓碎送入焚化爐。眾玩具憑互助,擊敗惡霸熊抱哥,逃出生天。

回到了安迪家後,眾玩具被裝進儲藏閣樓的紙箱,唯將伴隨安迪上大學的胡迪警長在外,他卻在紙箱上用筆寫上“贈送”兩字。安迪以為是媽媽的主意,捧了紙箱在鄰里間物色過繼家庭,找到了小女孩邦妮家,從箱中掏出玩具逐一介紹,不料最後抽出來的竟然是胡迪警長,錯愕的安迪唯有把他也送出去。

這無疑是一廂情願的完美結局。前面分明說上網拍賣過時玩具沒人要、是垃圾,如今卻在同富裕水平的社區替自己曾寵過的玩具找到完滿的歸宿。上世紀美國人研究“中國人的性格”,曾批評依賴性過重,卻連中國成語“天下無不散的宴席”都未參透。其實,這裡被“退役”的是安迪,與其把童時玩具當作雞肋,不如作一徹底了斷,連一枚童時的玩具都不讓帶入大學生活。真正不作了斷的是胡迪警長:他原本就是童時的玩具嘛。他除了忠誠地把安迪曾愛過的玩具聚而不散,自己還離開安迪和他們團圓,作為他們的班長,繼續照顧。從生意經的眼光看:《玩具總動員》這個產業鏈仍在盈利,原班玩具仍得換地待命。

《玩具總動員4》:人生無不散之宴席

這個產業鏈的第4集竟然等了9年才面世(2019)。胡迪雖然保存了舊主的原班玩具,卻失了寵。新主邦妮並不喜西部警長,她把胡迪長期擱置在儲藏櫃積塵,還把他的警徽摘下配到西部女牛仔潔西胸上(雖然玩耍完了,潔西取下還他)。胡迪卻把對故主的愚忠轉到邦妮身上,怕她初入幼兒園首日不適應,潛入她的背包陪同前往,見她美工桌上的器材被小男孩拿走了,就從垃圾桶裡掏出幾枝蠟筆、一條硬紅線、一枚一次用的塑膠叉勺,乘她不覺放在她桌上,讓小女孩首次自創了一個玩具,從此形影不離,但這名“叉奇”(Forky)卻自詡“我不是玩具、我是垃圾”,常常走丟,邦妮不見它就很傷心,胡迪不斷背著她把叉奇找回來,暗中放回邦妮身邊。邦妮呢,則壓根兒忘了還有胡迪這號玩具。

有一次,邦妮全家駕車前往另一小鎮露營,叉奇身陷一所被反派玩具控制的古董店(內容從略),胡迪又離隊去營救,途遇第一、二集中曾出場、一度有可能成為他愛戀對象的牧羊女寶琵。第四集卻把她女權主義化,告訴胡迪她已脫離主人7年,過獨立自由的生活,與胡迪對主子近乎愚忠的鞠躬盡瘁、單思、苦戀形成尖銳對比。就在她足智多謀號令獨立玩具團的協助下,奏拯救叉奇之功。在拯救期間,又發生了一次“玩具總動員”,休旅車上的玩具各顯神通,把已駕車離去的邦妮一家操縱回歸小鎮,去迎接叉奇和胡迪。完成任務的胡迪正欲歸隊,玩具團隊的一名代表卻對他說:他不回來邦妮不會惦記,他該考慮心之所屬。胡迪遂追隨寶琵去過無主的自由生活了。

胡迪警長和牧羊女寶琵

這個終局有點“懷舊”,令我想起1955年的一部電影《君子好逑》(Marty): 一名大齡男子想與一名大齡女子談戀愛,卻礙於“相依為命”的媽媽和一起混的哥兒們,踟躕不前,最後終於突破這類人生較早階段的情感型態,拿起話筒,邀女子約會。之所以說是“懷舊”,是今日已進入多元性別時代,但在兒童適宜的卡通片中仍不妨將異性戀羅曼史當作人生的邏輯性歸宿。

《君子好逑》裡的男主角和媽媽

反思鄉、反懷舊的《凶麻吉》

《幻幻之交》裡睿智的退休之家的泰迪熊院長說:人總不會忘記曾愛過之對象。他避免論及負面情感,即由愛生恨。《玩具總動員3》裡的草莓色熊抱哥,在小女孩在露營區的草地上睡著後,媽媽把她抱回車上,卻把玩具熊遺落在原地。它冒著風雨長途拔涉回家,卻在窗外看見小女孩抱著一頭一模一樣的草莓色熊睡覺—它被替代了,從此心中只有恨沒有愛,日後成為日托中心的惡霸。

性情大變的熊抱哥

被遺棄的玩具對主人報復成為《凶麻吉》(2024)的中心主題。該片又譯《伏慄熊》,原文是Imaginary—名副其實的“幻友”!故事裡,童書作家潔西卡與老公、兩名繼女遷回她爸爸老家,屋子較寬敞,也便就近照顧進入安老院的老爸。遷入的首日,小女兒愛麗絲就在地窖裡發現一頭被遺棄的泰迪熊,名它為“巧喜”,從此和它形影不離。巧喜很快就控制了愛麗絲,小女孩不只談吐流露暴力傾向,也呈自殘傾向。潔西卡請了一名兒童心理學家到家裡,訪談愛麗絲,沒學過腹語術的小女孩竟然用兩種不同的話音和幻友巧喜對談,巧喜又令小女孩自殘。潔西卡說要毀掉這個不祥之物,心理學家給她看訪談錄像:愛麗絲是與空氣對話。換而言之,只有她母女倆看得見這名“幻友”—是小女兒分享了母親孩時的幻友。

愛麗絲與巧喜

潔西卡根本不記得小時候有過這名幻友。她只記得五歲時,媽媽因癌症去世,爸爸卻喪失理智,社工就把她轉寄外婆家,結束了“她幸福的童年”。一位鄰居老婦、當年曾當過她保姆的,卻娓娓道來:小女孩創造力過人,這份想像力造就了她日後童書作家的生涯,但母親死後她創造了一個幻友,卻是在脆弱的小女孩階段,遂被自己創造的幻象淹沒,他的爸爸為了從幻境中搶救她,直視了女兒幻友的雙瞳,從此喪失理智。這位名曰哥羅麗亞的鄰居老婦還出了一本書,專談兒童的良性與惡性的幻友。

有一天,小女孩失蹤了,報警也沒用,因為是在屋內失蹤的,是被巧喜綁架入它的元宇宙。凶麻吉的目標是潔西卡,愛麗絲只是餌。它對被潔西卡遺忘恨得牙癢癢地,多次顯示“永不(never ever)!”即“永不許離開我”的留言。

潔西卡和她的長女以及老婦哥羅麗亞就按照巧喜的指示,在地窖牆上開了一道魔法門,進入了巧喜的元宇宙,那裏可以用想像變換出各種場景,乃這位凶麻吉利用兒童的“萬能的幻覺”(illusion of omnipotence)誘惑不成熟的成人沈溺其間。老婦哥羅麗亞首先陷入,說這個元宇宙證明她寫的書是對的,但被世人譏為胡扯,她感覺被冷落,尤其遭曾照顧過的潔西卡遺棄。她將退路堵死了,要大家留在幻境中陪她渡過餘生。結果,哥羅麗亞是第一位被凶熊吃掉的。

幾經轉折,幻境又化為潔西卡老公的前妻—即兩名女兒的生母—的舊宅,很安適,也在玩具堆中找到愛麗絲,這名前妻要求她們留下一起生活。她因為心理失常才遭離異。因此,她和老婦哥羅麗亞一般,代表過時的、已失互動意義的陳腐關係,卻想拖住活人。潔西卡領著兩名女兒破牆遁去。

逃出生天了,就與全家—老公、兩名女兒—去安老院看視老爸。潔西卡哽咽地對老爸致歉:爸爸為了救她喪失了理智,卻孤獨地承擔創傷,為了致敬,對著老父唸她的暢銷書的團圓篇:蜘蛛怪一生都想抓住千足莫莉,但已經老而無力(明喻癱在床上的老爸),最後用八隻腳抱住莫莉乃是示愛。這裡暗示她與老爸之間亦有未了之往事。潔西卡繼而發現愛麗絲左臂上沒有由巧喜授意自殘留下的傷疤,恍悟仍身處魔境。潔西卡在同部位上也有一道疤痕,乃當年父親喪失理智後對她施家暴的留痕,她亦因此被社工帶走。如今記憶都回來了,幻境被戳穿,全部家人都變臉:露出妖魔嘴臉,她老爸的尤其可怕,與片子開頭潔西卡的一場夢魘相彷:夢中被她筆下的蜘蛛怪追殺,而其老父亦糾結其中。

這是凶麻吉最致命的一招,蓋先前扯後腿者都是過期的感情,如今全是重要的他人要求她留下,潔西卡幾乎就範。我們這位女主角最後仍拖著兩名女兒殺出重圍,巧喜則化身為蜘蛛怪追殺,把她們纏在地窖牆的魔法出口處。小女孩此刻清醒了,點燃了打翻的焦油,把蜘蛛怪燒著了,火勢蔓延全屋。潔西卡卻阻止救火,這個過去對她來說是一個陷阱,必須讓它灰飛煙滅。老爸的房子被燒掉,家暴的往事也化為灰燼。

“玩具室”象徵時代的歇斯底里

《凶麻吉》這一把火似曾相識。至今仍膾炙人口的《驚魂記》(1960),在其第四集也是完結篇(1990)裡,殺母的諾曼‧貝斯也一把火把與亡母“相依為命”的舊宅燒了,作為全片的結局,也是全集的終結。第二、第三集都是鼠尾續貂,首先是有人對在精神病院關了21年後放出來的諾曼故佈疑陣,製造他人格再度分裂,另一位老婦人在暗中保護他,除掉了這些陰謀者,然後現身對諾曼說她才是真媽媽。諾曼把她殺了,重新製造人皮標本,母子二人“相依為命”的生命週而復始,直至他發現不是母親,就把人皮標本毀了,但再度被關進精神病院。

“在第四集里,從精神病院放出來的諾曼已和一位護士小姐結婚,但因媽媽的陰魂不散,幾乎又要把妻子殺害,但終於倒過頭來把故居放火燒掉,媽媽的幽靈也就灰飛煙滅,象徵他終於擺脫了人生早期,開始了正常的人生。”(《殺母的文化》2017年中信版,頁189)

在美國大眾心理學裡,諾曼‧貝斯是一個man-child,他外表成人,心理卻是兒童,中文的“巨嬰”不足以名之,頂多是長不大的意思,中文無法表達的是心靈無比幽暗的man-child:他靈魂被媽媽佔據,一個人身體裡面裝著兩個人格,凡是“他”對一個女子動了色心,分裂人格“媽媽”那一半就把該女殺了。

諾曼‧貝斯這個角色

被製成人皮標本的亡母

Man-child在一個偏僻的公路旁經營一個汽車旅館,前後一共殺了7名過路女客。他住家在小山丘上的一棟陰森森的房子,正是最後被他燒掉的。作為佈景的房子卻一直保存至今,成為好萊塢的一個景點。在諾曼經營汽車旅館時,家中二樓總有一名老婦人憑窗俯視—它其實是一具人皮標本,但觀眾直至劇終才明白是怎麼一回事。其中一名遇害女子身懷鉅款,她失蹤後,一名徵信社調查員探尋而至,以為她被藏在小丘上的屋子中。他避開了諾曼‧貝斯,潛入他家中,沿樓梯走上二樓,卻遭左邊房間衝出來的穿長袍的婦人亂刀砍死。偵探事前已將線索告知死者的姊姊和男友,他們連袂而至,姊姊又潛入凶宅,令觀眾提心吊膽。諾曼‧貝斯其實和他“媽媽”是同一人,他被死者的男朋友在旅舍裡盤問,被拖住,不可能同時現身屋內,而他媽媽的人皮標本早被他移到地窖中去了,姊姊遂從容地逐間查看,其中一間整齊地擺著諾曼兒時的玩具。

《驚魂記》裡的凶宅

過了殺母幻想的經典作品時代,滿室玩具已成一個意象成語,替代了對過於複雜的劇情的交代。1983年製作的《死亡地帶》(Dead Zone),“故事始於男主角出車禍。 他長期昏迷,醒來後卻獲得特異功能,既能預見未來,也能目睹已發生事故之現場。很多人找他幫忙,有一次警方也請他協助,去破一連串年輕女子被殺的案件。他能在腦海中重現案件正在發生的現場,那個系列[連環]殺手原來是一名警員。當主角陪同警長到該警員家去逮他時,開門的是他媽媽,從她的神情可看出她早已心知肚明,甚至縱容包庇,阻擋警方辦案。警方強行上樓,兒子吞剪刀自殺,媽媽則用手槍攻擊辦案人員,終於也被擊斃。警方突擊宅第,鏡頭拍到兇手的睡房,兒時的玩具還堆積在那兒—完全是抄襲《驚魂記》里諾曼‧貝斯睡房的擺設。”(《殺母的文化》2017年中信版,頁459)

“分離-個體化”的動量使“分離”變成一種慣性

行文至此,漸趨明朗:美國大眾文化中存在一場辯論,主流說是成長乃一個階段分明的過程,其次是人必須從人生早期中汲取能量。後一立場變相肯定人生必須是段落分明的,方有“緬懷”、“重溫”可言,才希冀有兒時烏托邦。美國大眾文化裡的家庭文類最集中在迪斯尼家庭頻道,反而在華人的大眾文化中不發達。對中國人來說,人生階段是由社會人倫要求外罩的,不是心理學人格成長的內在階段。倫理勝於個人,故中國人不流行情感會“過時”的說法—對父母的關係尤然。中國人之間仍在流行的反而是“念舊”:多年欠聯絡的關係一旦重逢反需敘舊。

這是就文化價值而言,不等於在現實生活裡兩代中國人的情感從不過期,尤其進入21世紀以來,不乏即使過了期、絲已不連藕卻未斷的功利考量:“啃老”是也!對美國人來說,人生階段必須段落分明是一種對人生的格式化。《幻幻之交》裡的女孩到了12歲就如同急於從宗主國處獨立的殖民地,不看條件成熟否,而是爭先考慮“個人形成”,結果過早地鎮壓了依戀孺慕之情。

我說人格成長論在美國變成一種有意識的應用程式,並非說這份研究只適用於美國人—研究者認為普天之下皆循此律。不論是否有意識為之,人在成長過程中對情感裡的依戀、孺慕成份作出調整該是普世的,是降溫、轉型,還是鎮壓掉,視個人而異,也視文化而異,但文化不該被固化為“國民性”,故該視歷史時期而定。

就文化底色而論:基督教私人得救(private salvation)的信念強調人各自有得救的方式,受外力左右將導致個人不會得救。但溯源如此之遙頗為超歷史,其落實為現代西方的世俗版就是“個體化”。“個人形成”的前題是先從另一個個體中分離出來,如殖民地必須從宗主國處獨立一般。這種不傳宗的“接代”,該和中國人的“傳宗接代”一般,是不同文化底下的行禮如儀。直到戰後的美國把代間斷裂激化為敵我矛盾。

我在《殺母的文化:20世紀美國大眾心態史》中指出:世紀中期的美國還未湧現“殺母”狂潮前,已存在“殺父”的幻想;相對歇斯底里的“殺母”來說,“殺父”是行禮如儀的“常態”,兩代人都期待後輩能成才為繼承者,並期待他勝出前輩。國王必死(the King must Die),否則儲君會像查爾斯親王般一直到晚年仍是“小輩”。人格成長未經這道手續,個人頭上亦永遠壓著一個威權,整個民族也只適合“東方式”的統治。西方人(包括美國人)每一代都不會朝這個方向培養下一代。這是兩代的共識,並非變態,不衍生歇斯底里,在大眾文化中就說不上哪個時期是高峰期或古典作品期。

Mary Renault的小說《國王必死》

然而,戰後的美國出現多股潮流的匯流。首先是戰後嬰兒潮,造成青少年的一代成為人口中最大的群,人多勢眾,打造了清晰的身份認同,而其理想主義恰恰灌入了民權運動、反戰運動、婦女解放運動與性解放的革命,這些“革命”把代間斷裂的跨度裂成了大峽谷:兒女的一代如今指控父母輩是偽君子、種族主義者、性別歧視者、越戰的戰犯,甚至納粹。

婦權運動原本大可納入未寇仇化前的“男性殺父”幻想的窠臼:是一種小對大、弱勝強的競爭關係,此時大眾文化中果然不乏在職場中女生屢遭歧視,後來勝出男生的故事。但這並非敵我矛盾:一個巴掌拍不響,在性生活上,女生少不了男生。因此,戰後女權的初步反而又是“殺母”,一方面新女性承接了“男性殺母”的時代話語,更緊要的是新女性必須否定作為傳統家庭主婦、賢妻良母角色楷模的媽媽,並顛覆由媽媽輸送的婦女必須守貞的基督教禁慾主義。

女性殺母的里程碑是1976年的《魔女嘉麗》(Carrie)。故事裡狂信基督教的母親不告訴成長中的嘉麗有來月經這回事,招致她被同學恥笑,成為全校惡作劇的對象,她用来了月经后才获得的特異功能施以報復,製造了畢業舞會上的大屠殺。嘉麗回家試圖從媽媽處尋慰籍,反被媽媽毒咒“女兒身就是罪惡”,在她背后捅刀,被她本能反应地杀死,最後同歸於盡。

性解放革命—尤其在避孕藥如虎添翼下的女性,首先將“媽媽的兒子”振了出局。困陷在人生早期的男人心理天花板低矮,基本上缺乏心理資源應付成熟的異性戀羅曼史(詳致友人《宜消釋異國情緣未了之恨》書—兼評“一個偉大的美國制度”)。於是,原本是常態的“分離-個體化”程序—亦即兒童必須成人、長幼關係必須夷為對等關係如此單純的通關儀—如今亦被激化為敵我矛盾。

人際關係的荒原化、廢墟化

輪到兩性關係終亦惡化為敵我矛盾,“殺夫”幻想成時代話語之時,其里程碑即1991年的《與敵同眠》。它固然姍姍來遲,卻醞釀有日:它的催化劑是強姦、性騷擾、家暴、童年受虐、童年遭性侵的氾濫,成為時代議題。其症候是1984年佛洛伊德主義被掃入歷史的垃圾桶。非難者如今說:佛氏倡殺父娶母說,竟然將三歲小孩看作對長輩流露性攻擊幻想,該是把長輩對小孩性侵的實況顛倒過來說吧,乃不折不扣的湮滅罪證。

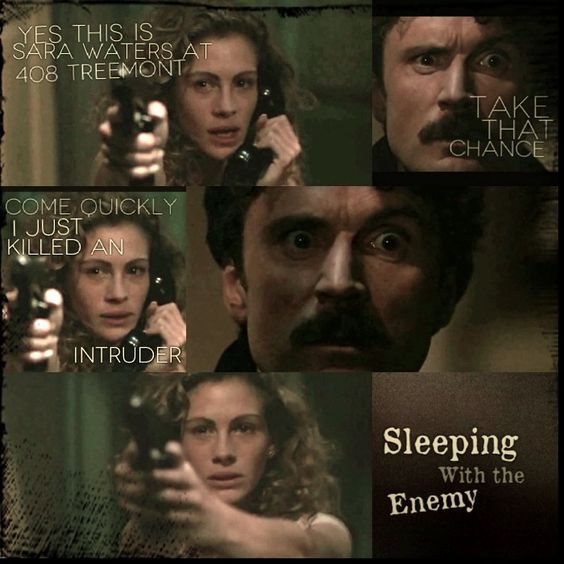

《與敵同眠》裡妻子用過去式報警“我剛射殺了一名入侵者”,掛斷話筒後才開槍殺夫,一剎那成了“預謀兇殺”

性騷擾與強姦的氾濫是性解放的副作用,三者是逐浪而高。一個巴掌仍然拍不響,在性生活上,女生仍需要男生,但如今在房事後翌日女生會去告遭強姦,最有名的一樁官司是讓一名拳王鋃鐺入獄。師生戀、長官與下屬戀和男性大卡的婚外情亦被不正當化,視作男性藉權勢捕食女性,乃廣義的“強姦”。1990年代,這股無限上綱廢掉了一名總統候選人和聯邦參議員的生涯,幾乎毀掉了一名高院大法官和在任總統的前途,一位甘迺迪家族成員亦被捲入強姦罪官司,雖未能入罪。

1990年代最激進的女權份子把這一切歸咎於“父權社會”,比擬馬克思批判資本主義認所有老闆都有原罪,所有男性亦負原罪。這些激進派總結:“家中有男人,婦孺都不安全,因此最理想的家庭該是單母親家庭。”大眾文化與他們配合,把父執輩和兄長描繪成衣冠禽獸。(傳統家庭的瓦解,亦有明日之星“多元性別”從側翼挖牆腳。)

女性的宣告獨立,本可按照未寇仇化前的“男性殺父”,即儲君繼承國王,女性在職場上戰勝男性,心理形勢拉平了就休兵。然而,一旦當權力和支配的考量滲入親密的性關係,導致“異性戀羅曼史”這個偉大的美國制度朝殺戮戰場轉化,女性的“殺夫”反呈現“男性殺母”那般的歇斯底里。這股歇斯底里演變至“女性殺父”而聲嘶力竭,出現按性別兩極化卻殊途同歸的侵害對照表。男性如心理成熟理當有性生活,卻被為了相依為命的“閹媽”奪走了。獨立的女性不依靠男人或小女孩原本不懂得性,卻被男人和父執輩把“性”強加到她身上。這組刻板印象簡單化得可以,乃使用單一因素“性”的加與減去定義兩性如何侵害對立的性別,它不是“黨八股”又是什麼?

不過“哪裡有壓迫哪裡就有反抗”也是黑白分明的道理。在沒有刮起這股風以前,性侵不論普及與否多被噤聲。中國人“天下無不是之父母”是另加了一道緊箍咒。一位台灣女士告訴我:大學時代曾去同學家住幾天,當天晚上只有同學的爸和她共處客廳時,這位長輩就不懷好意地一步步壓近她,直至她退到窗簾處,該男並無觸碰她,卻滿足了一股下作的心理快感,翌日早上卻若無其事地共進早餐,她唯有找一個藉口提前遷出。她能怎樣,公然冒犯朋友的家長嗎?朋友會信她還是自己的父親呢?要朋友選邊站以後還能做人嗎(甭說為友)?在上次大選前,民進黨的性平單位內也被揭露性侵事件,是在美國的ME TOO運動環球繞了一遍至台灣成馬後炮時,積壓了一陣子的舊案才爆出來。跨洲性的天主教神父性侵男童的醜聞也在世人面前炸開,撼動了梵蒂岡。因此,美國20世紀末的文化動向確實有助推進人權意識。

然而,連自殺和附魔成了風尚,都會有人有樣學樣。從1980年代開始,童年遭性侵和家暴的倖存者公開上媒體受採訪成為人氣節目,倖存者很光彩,因為這些遭遇已成“人生必經”階段,眾人都讓它爛在肚裡,唯公開作證者成了有勇氣作了結的人。一個人的人生如果失敗,例如一名婦人結婚離婚五次,先前須由自己面對失落,在時代話語籠罩下則可歸咎童年遭性侵,如果記憶中沒這回事,恰足以證明它被壓抑。離婚的婦人是透過律師把丈夫的資產清空的,控訴童年遭性侵者則憑刑事檢察官將父母家的資產清空,即不待將來和兄弟姐妹均分遺產。憎恨父母的未成年少女,如誣告爸爸性侵,則可法定地離家,受政府保護;為了擺脫父母的控制,與自己的損友一塊逍遙,讓爸爸受羈押在所不惜。

在這個時代精神的籠罩下,可以想像“與敵同眠”如何腐蝕“異性戀羅曼史”這個偉大的美國制度。九零年代集中地發揚了一個文類:若非男方是大情人把女方騙得昏頭轉向,到頭來發現那只是他的一種操作,為了達到他的犯罪目的;就是一名男士發現女方承受家暴又無法擺脫丈夫的控制,啟動了他“英雄救美”的男性角色理想,受擺佈去殺死她的老公,女方在繼承了遺產後去如黃鶴,工具人則鋃鐺入獄。

自然,“分離”與“了斷”是生命的推進器的思維被發揮得淋漓盡致。1980年代末至1990年代盛行的故事多把前夫、前妻或舊情人前來要求重續前緣者描繪成非理性的控制狂,而不是癡情。最後得用手槍解決,乃是捍衛理性的“自我疆界”,擺脫過了期的情感糾纏,釋放自己的人生。1987年的《致命的吸引力》的故事如下:一女與一男發生一夜情,事後糾纏不休,危及男方的全家,最後也必須用手槍把她解決掉。

《致命的吸引力》

耐人尋味者,在暴雨狂雲摧折下,好萊塢仍未停產正宗的“異性戀羅曼史”。它是美國大眾文化的主食,和已制度化的“男性殺父”一般,不必有一個經典作品期,但比後者頻密得多,蓋美國已無“父”可殺,而異性戀則一直是大多數人的主食。集中在1989年,好萊塢發明了一個新文類:愛戀很深的一對男女,男方意外死亡,女方長期悲慟,無法進入新的關係,天使遂告訴男的鬼魂或投胎者必須放手,如此卡住女方的人生乃“浪費宇宙的能源”,男方終承認自己是過期的,遂努力幫助女方另結新歡。

荒原不必是荒原

本文用來破題的《幻幻之交》既然與《凶麻吉》同年面世(2024),因此,我“嗅到一股清新氣息”是否只是一個孤例?蓋用來參照的兩部《玩具總動員》其實都有關“成長”與“分離”,而《凶麻吉》則浸泡在20世紀末期美國大眾想像的反思鄉、反懷舊氛圍裡。

如果把《幻幻之交》與美國有關原野的文類交叉參照,則警覺21世紀以來這個文類亦遭到類似的顛覆。“在美國的文化意符裡,原野象徵自由,也代表個人面對曠野的雄健性,其典範是20世紀中期西部牛仔電影塑造的‘獨行俠’: 他一人一馬一槍,在廣袤的原野中馳騁,從煩囂的人間回歸到大自然,感到無比的解放,這個‘自然’不是東方式的母懷,而是充斥仙人掌與嚮尾蛇的大西部曠野,因此並非去投奔的懷抱,而是克服它凌駕之的對象。20世紀中期的文化表述裡以一望無際的曠野為‘個人’所需的空間,一旦當‘獨行俠’途經有人煙的聚落,則進入一個觸發‘幽閉恐懼症’的空間、一個極端競爭性的空間,在那裡是比誰拔槍快。這個幽閉恐懼的空間又是女性化的,她的化身是小鎮裡的一名女郎,願委身於獨行俠,望他留下,但後者終歸回到他自己的空間—原野,雄健地朝著落日絕塵而去。”(影評:《遊牧人生》:仙人掌底下的一股清泉)

甚至當這個男性的雄健性符號被同志電影侵佔了,代表的仍然是自由與解放:“兩部劃時代的同志電影都以原野破冰。一部是1986年的《沙漠之心》(Desert Hearts),两位女同志在内華達暮色裡的湖光山色底下定情,幾乎雷同的湖光山色出現在李安的《斷背山》(2005)的戶外布景,場址則移到了懷俄明,兩名男角後來都成家立室,但他們週期性的幽會又以釣魚旅遊為名在野外約會。在兩部同志電影裡,從野外的幽會回到城市家居都是對‘正當生活’的妥協。”(影評:《遊牧人生》:仙人掌底下的一股清泉)

《沙漠之心》

《斷背山》

“自千年之交以來,隨著美國輿論主流對家庭價值的重新強調,‘曠野’開始象徵死亡之地。1990年,維吉尼亞州的一位青年認為父母的家庭是一場謊言,整個社會是虛偽的,遂從他成長的富裕郊區離家出走,輾轉流浪至阿拉斯加的荒地住下,他美化遠離塵囂的大自然,卻不省大自然正是‘天地不仁’的,他終因欠缺生存技巧而瘐死於荒野中,時值1992年。他的故事在1996年被寫成報告文學《走入荒野》(Into the Wild),至2007年搬上銀幕,中譯片名《阿拉斯加之死》。” (影評:《遊牧人生》:仙人掌底下的一股清泉)

《走入荒野》主角之垂死

“該片似乎開拓了一個文類。2010年又出現改編自真人事蹟的電影《127小時》: 話說一名峽谷攀爬者,在2003年前往猶他州的峽谷地國家公園攀爬,卻不慎在爬落一個狹縫型峽谷時觸動一塊巨大的滾石,把他的小臂給卡住了。他呼天不應呼地不靈,素來獨來獨往的他,連離家旅遊都沒有通知任何人。他絕望地過了五天,將一天的口糧分數天消耗,食水用盡就飲自己的尿。他回憶起過去的人際關係的片段,到了第六天,他在幻覺中看見未來可能有的兒子,湧現了求生的欲望,就用背包裡的工具製造一個扭矩,將被卡住的小臂上端的骨絞碎,然後用口袋小刀將下截慢慢地切斷。該人後來獲救,影片結尾用了魔幻寫實主義,只見他用獨臂從游泳池的一端游到另一端,他的整個家族和親友都並排地坐成幾列在候著他。”(影評:《遊牧人生》:仙人掌底下的一股清泉)

《127小時》裡受困的男主家

輪到2020年的《遊牧人生》這部電影,如果沒有上列作品作為背景,很容易以為又是歌頌原野乃解放的象徵。電影亦根據一份報告文學:2011年美國內華達州關閉了一個小鎮,生活機能盡失,連郵政編號都停用。一名62歲的婦人遂變賣大部分所有,換成一輛屋車,從此開始“遊牧”人生。敘事的開展透露:她開始停泊在鄰鎮大賣場的停車場過夜,後來實在沒有選擇,越走越遠,唯美國一地反而有方便車屋族居停的全國性配套。但她追求的並非避免在一地生根、讓自己全國跑遍遍,而是亡夫不知父母是誰、夫妻倆又沒子女,他們一起度過的小鎮就是全部回憶。廢鎮以後,她不乏親友邀她去住,也遇到同輩的男性朋友,但除卻巫山不是雲,她選擇無家可歸。

《遊牧人生》

“懷舊”與荒野配套,是始料所不及的,也警惕我們思維不要刻板印象化。在臨時組成的車屋聚落,“營友相互交流心聲,透露沒有一個是因憤世嫉俗走上這條路的,也並非全是走投無路,有些人還是替別人還願的。一名黑人婦女說她有與父母與外婆一起外出旅遊的心願,結果他們都在短期內相繼去世,因此她就不再守株待兔錯失人生。另一名中老年婦女說一位同事購買了一艘帆船停泊在門前的車道上,從未動用,退休前兩周卻因癌症去世,她就不等待了,將船拖到草原上(草原上也有湖泊) ,等於替他還願。”(影評:《遊牧人生》:仙人掌底下的一股清泉)

附錄:

我的《殺母的文化》涵蓋了20世紀的美國,從美國人砲轟人之初最安適、最依戀、最緬懷、最易成為成長陷阱的母愛開頭,到控訴爸爸是衣冠禽獸,以為該也到了頭,還能走下去嗎?這個判斷其實仍受佛洛伊德主義的框限。即使原學說已過了期,但把所有美國的人際關係—尤其是家內的—都性慾化則已被它鑄成鐵律,20世紀末把它進階而已:性慾型態和人倫型態不必依循佛氏的“家庭羅曼史”(family romance),即父母子這個鐵三角。

“家庭羅曼史”其實仍然是保守的聖經模式。《創世紀》誡命:“因此,人要離開父母,與妻子結合,二人成為一體。”固然十誡裡的第五誡亦誡命“孝敬父母”,卻是《創世紀》的誡命成為20世紀美國人殺父殺母幻想的底本。20世紀穿透社會規範、透視個人“原慾”的發展型態:原慾如呆滯在幼稚階段,就不可能完成《創世紀》的誡命。按佛洛伊德的學說,兒童成長到在母親身上發現有異性這回事,成為原慾的投注對象,發現爸爸是與己同性,遂成情敵,那麼異性戀的基礎就在人格裡奠定了,只是必待成長後往家外找對象而已。這個性成長的轉捩點曰Oedipal,中文很不幸翻譯成“殺父娶母”。但美國人發現很多人未能過關(對他們來說,“太監化”的東方人則是全體沒過關):彼輩是與媽媽合為一體,而非視其為與己兩極化的異性。在如此兩極化底下同性戀即成最大的偏離,好萊塢為了製造驚悚進一步將“有進行異性戀障礙症者”塑造成變態殺人魔,與患恐同症的希伯來上帝視其為遭天譴的一群一般。

但“人要離開父母,與妻子結合,二人成為一體”是因為夏娃原本是亞當的一根肋骨(上帝造女人並非從原材料由頭動工的),乃物歸原主耳。當女性不再把自己當作男人的備件,也終於要離開男人、自成一體,“家庭羅曼史”就基本上散架了。至上世紀末,已發現同性戀有遺傳基因的因素,不是美國性別角色兩極化量表上的一個誤值。“打倒異性戀霸權”的呼聲終有所聞。一旦突破了這個窠臼,性別與性向就開始倍增,每一種都要求獨立。

今日,美國的性別已分化為三十多種(一說107種),皆是將細微的差別放大為一種“身份認同”:同性戀早已習慣分成男性的和女性的兩種,卻不能與雙性戀的性向等同;易服癖、變性人、雙性人(陰陽人)與無性人(天閹)自然亦不該混為一談;每天在變的就更另類了。差別再細微,你如果不獨立出來,就不能建立自身的認同,會被忽視甚或歧視。由此,“分離-個體化”的程序雖發軔於人格發展與個人成形,終亦放大為美國族群關係的模板。在這個世界各地移民匯聚的國度,其實大家都同化了—都用英語,都在搞分離與個體化—本單位還沒有特徵的話則須建構,特徵如不顯則須放大。得用與中國人的“大同思想”逆向的思維方能了解美國。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代