♦ 本篇文章轉載自 平反1219行動聯盟。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2020/8/25

曾建元 | 國立中央大學客家語文暨社會科學系兼任副教授

2020年8月21日,在數千名民眾的抗議聲中,受到24年假稅單的太極門土地,被執行署賤價拍賣,最終被國稅局的代表,在眾目睽睽下奪走了無辜人民的財產。

國家可以用任何名義,剝奪你的財產,你的至愛!如果今天我們再不站出來,那下一位被迫害、被違法強制執行將可能發生在任何一位台灣人身上! 這件事凸顯少數違法官員,可以沒有事實,沒有證據,不理司法,救濟失靈! 它跟全國每一位百姓都切身相關,此事讓台灣的民主法治受到蒙羞,我們號召全台人民一起走上凱道,向迫害人權的政府、官員發出怒吼。

三大訴求: 1. 承認並改正錯誤,還我修行聖地 2. 追究加害者,徹查經辦人員 3. 賠償受害者,要求國家賠償

【關於1219你不可不知】 民國96年7月13日,刑事法院三審就已判決太極門 「無罪、無稅、無違反稅捐稽徵法」 被違法羈押的太極門師徒也全數獲得國家冤獄賠償 但國稅局依舊繼續違法發單並移送行政執行署 違法查封、違法強行拍賣太極門的土地與財產⋯ 想了解更多:https://act1219.org/

2020/9/8

。。。。。。。。。。

時間:民國102年10月8日上午

地點:國立臺灣大學新聞研究所攝影棚

受訪:曾建元(時任中華大學行政管理學系副教授、國立臺灣大學國家發展研究所兼任副教授暨客家研究中心特約副研究員,現任國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授)

訪問:邱榮舉(時任國立臺灣大學國家發展研究所教授兼社會科學院副院長)

案主:

曾群芳,臺灣省苗栗縣竹南鎮中港客家裔人,民國17年農曆10月17日(國曆11月28日)生,竹南公學校、新竹州立新竹中學校、國立臺灣大學法學院商業專修科畢業。時任臺灣東光教育基金會董事長。

案由:

一、中國共產黨臺灣省工作委員會學生工作委員會案《學委案》(投案,未起訴)

二、中國共產黨臺灣省工作委員會新竹地區工作委員會竹南支部殘匪翁木等叛亂案《翁木案》(臺灣省保安司令部45年2月28日(45)安月字第0154號)(投案,未起訴)

。。。。。。。。。。

▍令尊所牽扯的政治案件是怎麼樣的案件?

其實家父並沒有真正因為涉入案件而被判決入獄,但他曾經被羈押。家父主要牽涉到兩個案件,一個是中國共產黨臺灣省工作委員會學生工作委員會《學委案》,另一是中國共產黨臺灣省工作委員會新竹地區工作委員會竹南支部《翁木案》。家父在1947年二二八事件期間,曾參與臺北學生軍起義,之後,於當年6月和國立臺灣大學法學院商業專修科的同班同學王清池共同加入地下黨省工委學委,是由同班同學臺大法學院支部幹事鄭文峰牽引和監誓並接受其領導,在此之前,鄭文峰曾經在6月稍早帶家父出席一次某處咖啡廳裡臺大學生的聚會,公共行政專修科的陳炳基也在列,他是法學院學生自治會的主席,鄭文峰是在那一天由陳炳基介紹跟著集體入黨的,這是家父涉入《學委案》的緣由。二二八之後,臺灣人對中華民國的統治日益不滿,曾經參與二二八起義的臺灣大學生把政治改革的希望寄託在中國共產黨,臺大法學院學生的集體入黨風潮,反映了此一時代風氣。家父入黨後,與同班同學林從周(三郎)共同接受鄭文峰的小組領導。1948年春天畢業後,家父進入臺灣糖業股份有限公司服務,在臺糖期間編入產業支部,除此之外,也因在臺北市工作的緣故,在組織上也隸屬於郭琇琮領導的臺北市工作委員會,屬於第五街頭支部。產業支部和第五街頭支部都是由臺灣信託股份有限公司兼大公企業股份有限公司董事長陳忻的秘書、時任職於華南銀行的高懷國所領導,高懷國即為林從周的入黨介紹人。臺北市工委會的書記郭琇琮,是臺大醫學系的助教,臺灣學生聯盟的創辦者,二二八臺北學生軍的領導者之一,以化名李志光領導家父。

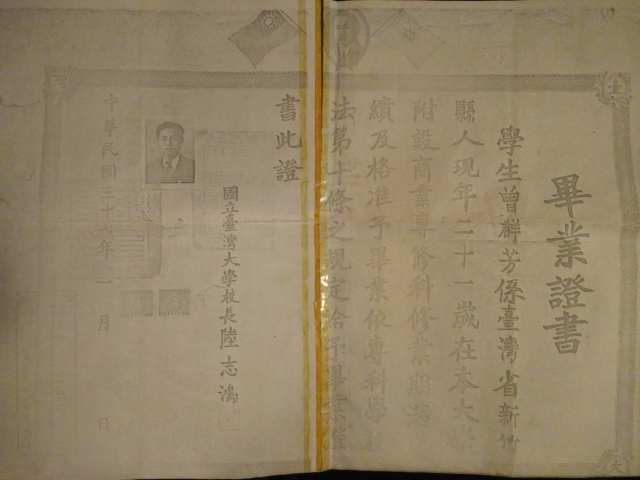

民國37年1月,曾群芳臺大畢業證書

1950年4月27日省工委書記蔡孝乾在嘉義縣竹崎鄉中和村畚箕湖道生醫院林立醫師公館被捕,政府依其口供隨即展開臺灣全省的大逮捕,並在5月13日由國防部總政治部主任蔣經國召開記者會對地下黨人招降。家父所吸收的黨員、也是他新竹州立竹南公學校的學弟、遠親表叔黃華昌被循線捕獲,整個學委相關組織的關係乃一一曝光。家父在1950年初的時候向臺糖請調到花蓮縣光復鄉花蓮糖廠工作,不到一個月之後,同樣是臺大同班同學和臺糖同事的陳廷裕,到光復糖廠找家父,家父向光復街上的新竹州立新竹中學校學弟林克恭借了錢,和陳廷裕兩人共同從光復開始棄職逃亡,自花蓮、臺東、關山再越過中央山脈南路,從高雄經臺南往北逃,途中潛經竹南中港家中,焚燬一切藏書和私人文件,再帶著竹南公學校同學、臺灣省立師範學院教育科畢業的苗栗縣立竹南初級中學教員顏松樹逃至臺北,通知臺大同學林從周、陳英泰和就讀地質學系的小學和中學學弟葉雪淳逃亡,藏匿過臺北縣木柵鄉樟腳村、陽明山管理局士林鎮社子鄉間,再逃向新竹、苗栗一帶山區,目前所知有新竹縣香山鄉內湖村、新埔鎮新民里、關西鄉石光上林村坪林,家祖父曾鴻鈞在新竹縣北埔鎮南埔村番婆坑投資礦坑,故而最終逃亡至此。在逃亡路上曾碰到過竹南刑事警察陳水田,雙方相見無語而各自離去。因為逃亡過於辛苦,一度瘧疾發作。1951年9月17日,國防部總政治部修正《共匪及附匪份子自新辦法》,限令地下黨人於11月20日投誠,最後在家人入山勸說之下,出面向國防部保密局投案,羈押於臺灣省保安司令部軍法處看守所。這次他的第一次落難。家父的長兄曾培芳,是時任臺灣省政府委員兼農林廳廳長徐慶鐘的秘書,在家伯父的奔走之下找到林頂立,前國防部保密局臺灣站站長,經他指點家父寫自白書,方才得以倖免於難。儘管如此,家父並沒有斷絕和完整交代組織關係。

家父在臺糖任職期間,不時到新竹、苗栗一帶走動,他畢業於日治時期的竹南公學校和新竹中學校,具有地緣關係,而在當地發展地下黨新竹地區工委會竹南支部組織。家父發展的是竹南公學校的關係,他主要的同志陳廷裕,畢業於新竹州立新竹商業學校,則透過竹商的同學在臺灣電力股份有限公司新竹營業處員工之間發展組織。後來到了1952年4月,地下黨在苗栗縣三義鄉魚藤坪的最後根據地被破獲殆盡,每個餘黨都很緊張。翁木是家父的小學同學,也是陳廷裕竹商的同學,在新竹臺電公司工作,於1950年9月由竹商同學兼臺電同事邱仁榮介紹入黨,接受陳廷裕和家父領導。邱仁榮另又於1949年秋天吸收竹商同學兼臺電同是楊清木入黨,陳廷裕自又吸收了竹商同學邱賢明。1951年12月,翁木因不願調職日月潭發電所而辭職失業,六次到臺北找陳廷裕幫忙求職未果。1953年8月,翁木因媒說合,將與劉菊妹新婚,擔心組織關係會影響婚後妻室生活,誤信政府號召,於1954年2月向邱仁榮和楊清木表達自首意向,邱、楊最初責其思想不堅定,後亦動搖,7月翁木在憲兵司令部策動下請了苗栗縣前副議長王天賜陪同自首,把他的組織關係向有關單位合盤托出,8月邱仁榮於受國民兵訓中遭傳訊,同在軍中受訓的邱賢明聞訊潛逃,後向內政部調查局自首,家父和陳廷裕則於27日在臺北萬國旅社邀集邱仁榮和楊清木了解傳訊狀況,知組織情形已為政府全面掌握。家父在《學委案》後,便已暫停了發展組織的工作,惟因陳廷裕仍未放棄,而家父自認亦有道義責任維護同志和組織,故而並未予以勸阻。不久,保安司令部根據線報終於找到家父,他再度受難。

由於前一次家父和陳廷裕落難時並沒有供出竹南支部的組織關係,所以家父和陳廷裕就以涉嫌「自首不誠」的罪名,由保安司令部接手查處,羈押在臺灣臺北監獄。這次也是端賴家伯父曾培芳的奔走,透過家父在臺大的民法學教授司法院大法官蔡章麟的協助找到洪福増律師幫忙,洪律師曾經擔任過保安司令部軍法處的副處長,找到他幫忙完成了自白書,而以情節輕微不起訴而免去牢獄之災。這是兩次經歷白色恐怖被羈押的經過。其實家父和陳廷裕在保安司令部是另外立案處理的,而不屬於《翁木案》,但有關檔案並未出土。

▍令尊因為參加學委後在臺大的情況是如何?

家父在學委當中,很重要的工作是《光明報》的編輯和發送。當時《光明報》的編輯可能有好幾組,臺灣省立基隆中學校長鍾浩東、臺大醫學系副教授兼法醫學科主任蕭道應、開設大安印刷所的《人民導報》記者呂赫若,似乎都有各自的《光明報》編輯與印刷系統,家父則與同學鄭文峰、林從周接受高懷國的領導,共同將北京新華廣播電台的重要播報內容於收聽的同時進行抄錄,再繕寫製版油印成報紙到各處去發送,也送到特定人士的信箱。另外,有時候則在臺北市城內重慶南路、博愛路一帶有發傳單或貼標語等等行動,這可能和他在市工委成立後擔任第五街頭支部委員的任務有關。

臺灣大學畢業之後在臺糖工作,隸屬於產業支部,當時中共有指令,臺灣的電力、鐵路、公路和糖廠以及其他大型物資倉儲等設備在中國人民解放軍登陸之際必須善加維護,所以家父也接受了鄭文峰轉達的指令,事實上也在從事臺糖的調查,以便為解放軍登陸之後保護糖廠做準備。此外他也伺機發展組織。竹南公學校的同學顏松樹就讀於臺灣省立師範學院教育科,其組織關係是家父發展出來的,其後他們共同發展了竹南公學校學弟黃華昌,黃華昌原為日本帝國皇軍飛 行員,有意接受安排前往中國大陸合江省佳木斯加入解放軍空軍,黃華昌被列入《學委案》判決。林從周是鄭文峰發展出來的,林從周再發展出陳英泰。《光明報》事件就是他同班同學賴文泉的家長向憲兵司令部檢舉同學王明德而循線曝光的。臺大商業專修科和經濟學系可以說就是學委臺大法學院支部的大本營。以上是他大概在學委或在市工委裏的主要工作內容。

▍被有關當局逮捕羈押有什麼感受,家裡情況如何?

家父過去的這段經歷,我作為他的長子,乃至我的母親蔡麗瑛,都是在家父結婚成家24年之後,才從他口中第一次聽到。民國78年我剛考上國立政治大學三民主義研究所碩士班的時候,我父親才告訴我、透露出他經歷過的白色恐怖案件,因為他看到我在唸馬克思(Karl Marx)的《資本論》(Das Kapital),就脫口說他以前也讀過,我非常驚訝,在1980年代當時校園裡左派理論極為流行,視為一種反叛和知識份子的象徵,沒想到我的父親年輕時也有同樣的熱血。不過家父只談了一點,對過去的事情,沒有多加著墨,就不願再多說了。於是我花了十年的時間,從家父與家族中長輩不經意的言談間,同時留心與家父來往密切的臺大同學事蹟、相關書籍、檔案史料,慢慢地拼湊出事情大致的全貌。我父親對於過去這段往事說的實在並不多,我是用學術研究的方法,冒著被他責怪的風險,把他本想遺忘的陳年舊事一一挖掘出來的。

但是他對於二二八清鄉鎮壓以及國民黨的白色恐怖種種暴政,仍是始終非常地憤怒與反感。我父親的臺灣總督府立臺北高等商業學校同學會綠水會聚會時我有時候會跟著去,他當年的班代表林塗生對我說過,我父親昔日是個有正義感的青年,且又有行動力。他們都是這樣子地來描述他的。然而父親和我家族人以及家父的朋友同學們在面對政治受難這件事的態度上,都是不太願意去談過去的種種。

我想我們家人或他的太太能夠在沒有在白色恐怖的恐懼陰影下成長,應該是很幸福的,這也是他隱忍了過去非常多的痛苦為我們換來的。他已習慣不說,很少談到,這是我關於我父親面對過去人生的態度的印象。

民國54年,曾群芳與蔡麗瑛結婚入住臺北市中山區下埤頭大同公司宿舍

▍再來談談第二個案子,關於苗栗竹南《翁木案》,這個案子對於父親家族有什麼影響?

因為家父等於是出事兩次,家祖母林知母對家父的生命安危非常憂心。第一次出事就跟家裡斷了音訊,時間長達好幾個月,生死未卜,家裡非常擔心,祖母不時就到竹南中港慈裕宮去上香,一次求得一吉籤,又夢到有老虎出現家父週遭。後來家父曾經在半夜於士林社子友人王家田中一度遭遇軍警圍捕逃兵,但一時搞不清楚狀況,便躲在田寮裏,尿急只好在牆角如廁,軍警持槍進屋內,竟然沒有看到瑟縮站在牆角裏的家父,又或者看到了,喊了聲:「沒人」,便帶隊離去,非常僥倖地逃過一劫。祖母認為這都是慈裕宮的媽祖和虎爺保佑,終生虔信。中港家裡的反應,主要就是把我父親逃亡經過家裡時沒處理完的書籍、文件包括手記等等都燒掉,所以家父自己沒有任何大學以前的照片和文字資料留存下來,除了一本日本改造文庫的《三民主義》日文版。至今幸運地可以看到的我父親在大學時候的照片,都是別人手上的,1996年陳廷裕的《走過大時代──陳廷裕回憶錄》收有1947年12月第一屆臺大全校運動會法學院曲棍球隊的合影,那一年他們打敗醫學院得到冠軍,以及可能1949年夏天他們同學到烏來鄉福山村探望鄭文峰的照片,這是此生我第一次看到父親年輕時的照片,這兩張照片後來也都為陳英泰收入《回憶──見證白色恐怖》書中。另外還有一張臺大時期的照片是收在國史館《陳寶川先生訪談錄》裏的,可能是1948年2月畢業前班上幾個同學在法學院門口和陳寶川共同拍攝的。陳寶川教授《法學通論》,兼任法學院訓導分處生活指導組主任,二二八的時候保釋了許多學生,家父參與二二八起義,僥倖未在官方檔案留下紀錄,得以身全,不過他對於陳寶川依舊滿懷感激之情。家父離開臺大時年二十一歲,他二十一歲以前的東西,全都付之一炬,好像一片空白。我曾用馬兆駿的名曲〈那年我們十九歲〉為題和隱喻,在《臺灣時報.臺時副刊》寫了一篇文章講父親參與二二八起義的往事,被爸爸看到痛罵了一頓。

父親身陷《翁木案》,家族對這一事件雖然緊張,但也是端賴家伯父曾經在日治時期到中國大陸福建省廈門市去過,在臺北建立了國民黨高層的人脈關係,家裡湊了很多錢,託他帶到臺北,盼能夠派上用場。可以想像當時家族非常慌亂,而因為大伯父的關係,最後才能夠安然過關。

▍在臺灣大學,令尊跟同學有密切關係。與這些政治受難的人交往情況或感受是如何?

當年他們1945年2月剛進臺大法學院的時候,還是在日本時代,校名為臺灣總督府立臺北經濟專門學校。家父回憶,太平洋戰爭軍興,日本推動皇民化運動,反而激化了原本就蠢蠢欲動的民族矛盾,特別是在當時的臺灣學生和日本學生之間,都是各自成群,各走各的。家父跟臺灣學生走得非常近,哪怕已是皇民化家庭,許多日本人看你還是非我族類。戰爭復員後,學校恢復上課,日本學生遭到遣返,臺灣學生則因來自全省各地,很多人從中南部上來的,幾乎都住在現在臺北市金華街市立中正國民中學校址上的臺大法學院男生宿舍淡水寮,每天一起相伴等著沿著瑠公圳崛川轉進而來的同學呼喚再從杭州南路到臺大法學院來上課,班上感情很好。臺大法學院旁邊的臺灣省立成功中學,前身是臺北州立第二中學校,臺北學生反日運動的大本營,許多學生在臺大法學院升學,所以為什麼《學委案》臺大法學院學生牽連很多,而這些學生許多既參與了戰後至二二八的臺北學運,也在二二八結束之後,基於青年學生的熱血和義憤,一個拉一個,大批地參加了地下黨組織。

家父事實上並沒有判決入獄服刑,他的同學中因有參加組織而入獄者,大部分都是在1960年代中期到70年代初期出獄,出獄之後,大約幾年時間等家庭和事業穩定之後才恢復往來。我記得有一個家父的同班同學,他就是第一個把1950年代白色恐怖獄中經驗和人物清楚完整記憶並經考證寫成著作的臺大法學院校友陳英泰先生,我真正認識他是到了我唸研究所碩士班之後他到了我家裏。還有陳廷裕,我們兩家那之後往來非常密切,直到他1996年癌症過世。其實最早應該是林從周,他為慶賀我考上碩士班而送了我禮金來家,但還來不及真正認識他,他就過世了。他曾遭嚴厲的刑求,無法生育,身體不太好,他的夫人是家父大同公司醫務室同事陳仁姺的妹妹陳昭媛。我那時候才開始認識我父親的這些同學,之後往來越來越密切,我父親也帶著他們重新參加綠水會。綠水會是日據時代的臺北高等商業學校同學會,我有時會陪著我父親去參加他們的同學聚會,在當中也知道越來越多他過去的經歷,年輕人除了我以外,臺大法律學系研究生宮畑加奈子也常受邀為其一解鄉愁。他當時同樣在組織中而於晚年往來很勤的,有陳廷裕、林從周、陳英泰等人,這些人都已經過世了。

▍請問一下,你兄弟姊妹對臺灣人文與社會科學均有所投入,為什麼你跟你妹妹曾薰慧對臺灣政治案件投入特別多,進而對校園政治案件,例如說臺灣大學政治案件著墨很多,是怎麼的一個想法和做法?

起初是基於好奇。我父親過去這些事對家族來說是大事,也影響到我堂哥曾貞元投考軍校中正理工學院一度被拒絕過,為什麼這麼大的事情我的母親一點也不知道,當然我小時候也不知道,只知道警察常常到我們家來查戶口,還以為那是正常的事情。在我考上碩士班的那第一年,民國78、79年,正好也是野百合臺北三月學運爆發的時候,我們初步知道了父親的這些事情。對我來講,我對我父親的過去大大充滿了好奇。

事實上我當時對於左派理論的好奇和興趣跟我父親可能關係不是很大,我是知道在我唸臺灣省立板橋高級中學的時候,當時求知慾比較強,手邊的書不夠看,就想要了解我父親看過哪些書,曾經被我挖出來一本日本文金井寬三翻譯的孫中山《三民主義》,是我父親在臺大時代唸的書,恐怕是絕無僅有保留下來的書,這本書或許有一點影響,因為當時我是板橋中學三民主義研習社的社員,看到父親與我相當年齡時也在讀《三民主義》,覺得很興奮。孫中山說民生主義就是社會主義,也是共產主義,引起我非常大的困惑,想進一歩了解而因此對社會主義的理論開始感到興趣。碩士班知道家父一段不欲人知的過去後,就一直想解開家族的秘密,因而一步一步去蒐集資料,後來也因為我的小妹,她在東海大學社會學研究所撰寫碩士論文《臺灣五零年代國族想像中「共匪/匪諜」的建構》的過程中,在新聞資料當中發現我父親的名字,又在政大國際關係研究中心圖書館找出了國家安全局的《歷年辦理匪案彙編》第三輯,越來越好奇,另一方面也充滿了敬意,從而轉化成對於相關問題研究或探索的動力,當我們了解越多,父親那一代臺灣的知識青年當時對國家民族社會熱情跟抱負也就更會深深感動我們,這也是支持我們在有關的研究投入的原因。對我們來講,家父真的出事,事實上就不會有我們,他的同學就非常不幸,有的因此斷了子嗣或家破人亡。我們家庭非常幸福,並不是單單家父的努力,是因為非常多的條件和運氣,是他的同學的犧牲,他的同學的口供避免過多地牽連到我父親。我們才能夠在這樣的條件下成長,我們應該懷抱一種感恩的心情,至少要為當年受難的臺灣知識青年,為他們的聲音,盡量透過我們的努力留下一點紀錄。

民國57年9月12日,曾群芳與曾建元,嘉義吳鳳廟

▍令尊在苦難的年代,遭受到政治上的受難,令尊和祖父祖母這些,作為兒子或孫子輩對於這些苦難有何感想?

我覺得我的家族,我的祖父祖母和我的父親他們都是很堅強的人。我父親對於社會懷抱理想,從他口中可以知道所受到我祖父的影響。我的祖父在日本時代沒有受到完整學校教育,在竹南中港靠自修,於1928年考上司法書士,當時跟他一起考上的還有後來擔任臺北律師公會理事長而在二二八期間被害的李瑞漢律師。我祖父過去在家鄉是司法書士,也做過保正和庄役場書記,同情臺灣文化協會,這點對家父的社會參與性格應當是有直接影響。家父受了這麼大的苦難和委屈,隱忍了三十年,從民國50年代到80年代解嚴之後。家族對這件事也是視之為一個禁忌。心中有所不平和委屈也無從訴說,連枕邊人也不知道,必然承受很大壓力。為了保全這個家族,承擔這個壓力,又能夠在事業上也有不錯的成就,我覺得他對臺灣這個社會是有所貢獻的。過去沒有成為成功的革命家,但作為成功的實業家,同樣也是可以造福社會,也讓家人有非常幸福的家庭生活和健全的人格成長,我們家族就此都很敬佩他.

▍過去臺灣在白色恐怖政治案件中很多政治受難者,令尊和這麼多同學或受難者對當時蔣氏政權是持著什麼看法?

當時他們基於民主自由朦朧的概念和社會主義的理想,目睹國民政府接收臺灣之後的施政表現和人們預期落差太大,二二八的清鄉、白色恐怖,以及兩岸分裂後中華民國帶進的大中國架構及由臺灣人供養的龐大官僚隊伍,由是而形成本省和外省族群之間的衝突,家父自是對於蔣家在政治上有很多的不平和不滿。在這個過程當中,他們政治意識和立場開始出現急遽的轉變,從本來的大中國主義者後來變為擁有堅強的臺灣本土意識。對於蔣氏父子,談起來有很多的憤怒。我父親對於白色恐怖的賠償事情有他特殊的看法,如果這個錢是用國家的錢來補賠償他都不要,因為他認為該要負責的是國民黨或蔣氏父子,這個錢應該由他們來出,所以我父親他還是拒領白色恐怖補賠償金。

民國90年3月9日,邱榮舉接待。曾群芳、陳炳基、廖運潘、林塗生、陳英泰(右起)等校友於臺大法學院

▍令尊長期關懷也投入對國家社會對臺灣的貢獻,你對父親整個政治受難遭遇的感想為何?

我覺得是臺灣歷史當中的悲劇,似乎在那一個情境之下無從選擇。特別是臺灣知識青年,也有更多的外省青年,可能也遭受到更嚴重的迫害,如果可以保全性命下來,這些擁有完整知識訓練及高度社會關懷的臺灣人,可以轉換為對臺灣建設重要的社會力量。臺灣在50、60年代經濟開始起飛,不管有無受過難,只要因為日語流利,在日本臺灣美國的經濟循環中,就可以扮演重要角色。在臺灣經濟發展的過程中,這一批受日本教育高級知識分子,其實是臺灣經濟發展的資產,他們還有機會貢獻這個社會。然事實上,還有很多人,在他們出獄或自首之後,受困於法令種種的限制,有志難伸。安全系統在解除戒嚴之前還有在監視政治犯家庭,我們父親能夠在這一狀況下脫穎而出,是受到很多人的照顧,當中有同情白色恐怖受難者,而且敢於承擔政治上的風險、能夠雇用過去有案底的年輕人。我要特別提出來的像大同股份有限公司董事長林挺生,若不是他敢雇用我父親,讓我父親會計的長才能夠在大同公司有所發揮,當然也才有機會應林挺生的邀請到大同工學院事業管理學系來任教,人生自此開始改觀,之後才能以實業家的身分在華成電子股份有限公司大顯身手。這些前輩,有很大的勇氣來起用這些曾經有白色恐怖受難案底的人,我現在回想,我也非常感謝,這社會當中有很多溫暖、很有愛心、有包容心的人幫助我們。這也是我們在反省回顧過去,悠然而生為什麼要回饋社會、為什麼當我們有能力也要去幫助更多的人的心情。

▍最後簡單講一下你們跟客家的關係,總和一下客家跟白色恐怖的關係?

清穆宗同治3年(1864年),太平天國滅亡之後,我們曾亮寅家族從廣東省惠潮嘉道嘉應州鎮平縣新舖鎮同福村辛芳里全族移民到臺灣來,最初是在淡水廳新竹縣竹北二堡新埔街枋寮里落腳,但從康熙年間,我的祖先就已經跟著平定民變的軍隊來到臺灣,在臺灣北部和鎮平兩地往來,只差沒定居下來。來臺祖曾亮寅以下後來四處開墾,清代和日治時代我們家族分布區域散布在淡水廳,包括今天的桃園市、新竹縣市、苗栗縣,再移民到花蓮縣和臺東縣。光復後則又有移民雲林縣者,但更多的是向大臺北都會區移動,如今以桃園市和臺北市最為集中。

我祖母林知母出自福建省漳州府漳浦縣,是福佬人,家族定居在今苗栗縣竹南鎮中港,但人丁單薄,我曾祖父曾鑑郎未及不惑之年便早逝,祖父曾鴻鈞少年離家到新竹城一布莊當學徒,為店主介紹到中港祖母的家裡當長工,後來入贅。後來我祖父因為擔任司法書士和庄役場書記,熟悉戶籍登記業務,就把大伯培芳、二伯蘊芳、三伯梅芳的姓都由林改回來曾。由於本是入贅福佬家族,所以曾亮寅家族就只有我們竹南中港這一支是不會講客家話的,可是我們都很清楚 我們是客家人,我祖父在日本時代帶過我父親回到新埔去認親,我祖父也曾回到大陸蕉嶺(鎮平改名)去尋根。我父親也曾經踏上祖父的同樣的路程到了蕉嶺, 我則是在博士班畢業的那一年2002年第一次到了蕉嶺去的。我很清楚我們是客家人。父親竹南的同學中有一大部分也都是客家人。

竹南是客家和福佬混居的地區,中港本為道卡斯族中港社部落,主要住民為漳州人。《臺灣民主自治同盟竹南案》中的竹南公學校/宮前國民學校校友很多受難,大部分是客家人,最多的是我父親1941年(昭和16年)畢業的第38屆六年一組的同班同學,現在都躺在臺北市信義區六張犁戒嚴時期政治受難者紀念公園,民國82年5月28日,《銅鑼案》的曾梅蘭在此發現他哥哥同案的徐慶蘭的墓塚,接著有一系列的受難者的名字出現,我父親一一巡看報紙公布的姓名,指著說哪個人哪個人是他的同學,這些人都是客家人。雖然我父親不會講客家話,可是他的族群認同是客家,《學委案》中被他拉入黨的黃華昌,是客家遠親表叔兼小學同學,《竹南案》的組織網絡是建立在客家的人際關係之上的,他最後所謂自首不誠的《翁木案》所涉及的新竹地委竹南支部同志,也多是客家人,這未必是巧合,而是新竹苗栗地區客家人多數屬於工農階級,加以客家人的伯公信仰顯示他們對於土地的感情濃厚,夾處於福佬優勢族群之中的經驗,也自然形成較強的反抗意識,因此在苗栗最後被破獲的重整省工委同志都是客家人。由此可見白色恐怖案件跟客家的關係非常密切。

民國97年3月26日,陽明山竹子湖

▍最後對於您父親政治受難是否說說你內心的話?

我想告訴我父親,那個時代已經過去了,不用擔心還會有白色恐怖,我想我們這一代的人不會容許這樣的事情再發生。對於父親的這些過去的事蹟,我們仍然充滿好奇,我們都從其他人口中與文件檔案拼湊當年的全貌,可是卻很少聽到父親完整告訴我們他的過去和他心中的想法。我們期待父親有機會能完整告訴我們這些故事,有機會帶我們去尋訪他過去生活的地方乃至於逃亡的地方,去看看他和前輩們曾經辛苦的一面。我希望我父親知道他的故事是屬於所有臺灣人的。我盼望能夠有機會讓我父親敞開心房,親自告訴我們他的故事,也讓這些故事成為臺灣人共同的歷史記憶。

民國109年4月27日下午5時半重校

8月12日8時定稿於臺北晴園

(原刊:《公共知識分子》,第8期,臺北,2015年8月31日)

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代