♦ 本篇文章轉載自 道中華微信公眾號。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/8/16

每年高考成績出榜,各地頻頻曝出高分喜訊,惹得吃瓜群眾一陣羨慕,又是「別人家的孩子」。

那麼,你有看過400多年前的科舉考卷嗎?被稱為海內外孤本的明代狀元試卷又長啥樣?古代學霸如何回答帝王之問?近日,「道中華」就此主題專訪了山東青州博物館圖書資料中心主任朱伯霞。

道中華:古代科舉制度從什麼時候開始,整個過程是怎麼樣的?

朱伯霞:科舉考試是中國古代一項重要的人才選拔制度,因採用分科取士的辦法,故稱科舉。

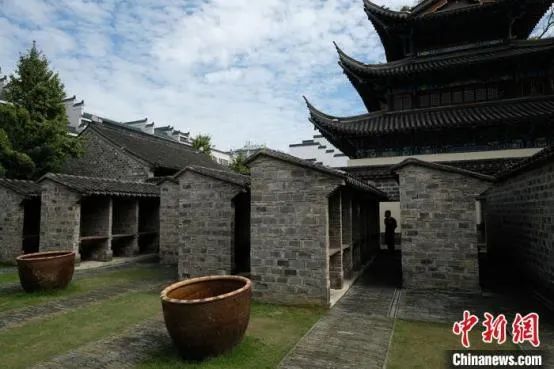

▲南京中國科舉博物館的古考生考舍。 (泱波攝)

科舉制開始於隋煬帝大業二年(606年),至清光緒三十一年(1905年)宣布廢止,歷經1300年之久。

隋文帝分科考試,設「秀才」和「明經」兩科,此時並沒有形成一種嚴密的製度,只能說是一種關於官員選拔方式改革的嘗試,是科舉的雛形和基礎。至隋煬帝時期,設進士科,以“試策”取士,也即“有司就政事、經義等設問,令應試者作答”,科舉制正式形成。唐代科舉不斷完善,分為「常舉」與「制舉」。武則天時期,演化為“文科”和“武科”,創立武舉。

北宋前期,承唐及五代之製,主要有進士、諸科(明經、明法、學究等其他科目的總稱)。宋代大幅增加科舉取士的名額,並進一步規範了科舉考試的流程,對考官實行鎖宿制度,對試卷實行謄錄法等製度,完善了殿試考試,並使之成為製度。

明清時期進一步完善形成縣試、府試、院試、鄉試、會試、殿試等逐級考試。

參加科考的考生稱為童生,童生經過縣試、府試、院試,考試合格後稱為秀才。秀才可參加每三年一次的鄉試。因考期在八月,故又稱“秋闈”,通過者稱為舉人,第一名解元。

《範進中舉》講述的就是範進由秀才經過多次考試中得舉人。舉人再赴京城參加每年二月(乾隆後改在三月)舉行的會試,即“春闈”,第一名稱會元,被錄取者稱為貢士。此時便取得了殿試的資格。

殿試,又稱“廷試”,是會試取錄以後對取錄士子們進行重新排名的考試,也是科舉制度最高級別的考試。殿試由皇帝親策於庭,考生現場答卷,通過者晉升為進士。考中進士後,意味著古代讀書人的應試生涯結束。

殿試分三甲(三等)錄取。一甲賜「進士及第」;二甲賜「進士出身」;三甲賜「同進士出身」。二甲三甲錄取人數不定;一甲進士取3人,第三名為“探花”,第二名叫“榜眼”,第一名稱“狀元”。殿試作為最高級別的考試,中進士者被認為是國家重要人才,往往會被委以重任,在國家治理中發揮重要作用。

總而言之,科舉作為考試取士制度,目的是選拔人才為國所用。

科舉制打破了隋以前選官用人制度上血統、門第、財產的限制,以科考成績優劣為主要依據,為寒門知識分子入仕提供了製度保障,實現了“學而優則仕” ,某種程度上也減少了吏治中的舞弊現象,擴大了政權的統治基礎,有利於大一社會的穩定與進步。

道中華:古代科舉的考題主要考什麼內容?

朱伯霞:歷代的考試內容是有一定差別的。唐朝科舉考試明經、進士兩科最為重要。明經考試的內容有:(1)貼經-考查儒經或道經的內容,掩其兩端,中開一行,“裁紙為帖”,每帖空三字,由考生據上文或下文填寫,有點像“填空題”,是明經考試的第一個“門檻”;(2)經義——以經書文句為題,應試者作文闡明其中義理;(3)時務策——論時務的對策,對現實政治、經濟、文化等方面的問題提出對策。三者中又以貼經為主。

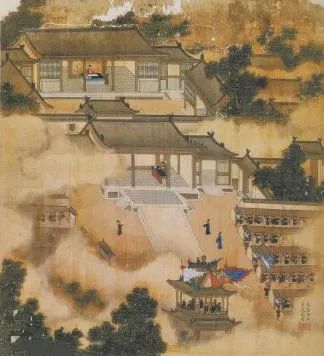

▲明代餘士與吳鉞共同繪製的圖冊《徐顯卿宦跡圖·棘院秉衡》中,描繪的明代科舉考試場景。現藏於故宮博物院。 (圖片來源:北京日報)

進士考試內容則為貼經、詩賦和時務策,以詩賦為主。考貼經能死記硬背,考詩賦則需要獨立思考。因而考中明經容易,考中進士很難,故時有「三十老明經,五十少進士」之說。

宋代進士科考試的內容包括詩、賦、策論及儒家經義,重點在於詩賦和策論。其餘諸科或以對儒經的默誦、理解為主,或以對禮法、專史和律令的掌握為主。

明代科目基本上沿襲唐、宋舊規,而略微變更其考試內容,多以《大學》《中庸》《論語》《孟子》四書,以及《詩經》《尚書》《禮記》《周易》《春秋》五經命題,士子以程朱理學解釋為依據作答,文章的格式規定為「八股文」──即學子必須遵循固定格式,依破題、承題、起講、入手、起股、中股、後股、束股八個部分結構文章。

▲位於紅河哈尼族彝族自治州建水縣的雲南提督學政考棚。 (圖片來源:雲南網)

道中華:中國歷史上共產生過700餘位狀元,為何現存的狀元卷卻寥寥無幾?青州博物館狀元卷又是怎麼被發現的?

朱伯霞:朝代更迭、建築搬遷或損毀、戰爭以及紙張年久難以保存等,都會導致大量資料散佚、湮滅,科舉考卷自然也不例外。

青州博物館館藏的「明萬曆二十六年狀元趙秉忠殿考卷」是我國現存最早的殿考卷。

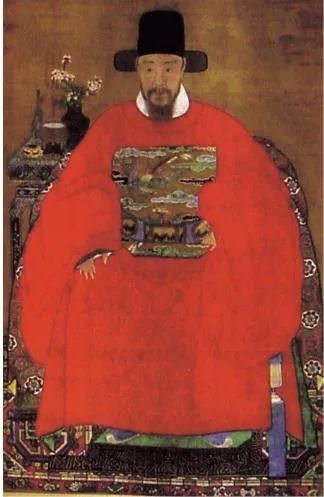

▲趙秉忠狀元卷,青州博物館「鎮館之寶」。

趙秉忠(1574—1626),生於神宗萬曆元年,明代青州府益都縣(今山東青州市)人,出身官宦之家。萬曆二十六年(1598年)高中狀元,授翰林院修撰,官至禮部尚書。

1983年5月,在趙秉忠的家鄉,今山東青州市鄭母村,發現了他考中狀元的殿試卷。經時任青州市文物管理所所長魏振聖先後24次登門拜訪、動員,最終,趙秉忠的第13代孫趙煥斌深明大義,將祖傳400多年的傳家寶捐獻給國家。故宮博物院專家鑑定,殿試卷的紙張、綾子、文字、圖章等都是明代原物,此事轟動國內外。在此之前,我國尚未發現過明代殿考卷。

狀元卷的發現,為研究我國的科舉制度提供了真實可靠的資料,被譽為“海內外孤本”,為國家一級文物,彌足珍貴。

道中華:這件海內僅存的孤本狀元卷都寫了什麼?從中是否可以看出士人學子的治國才能和品格志趣?

朱伯霞:這篇狀元卷的殿試題目是“問帝王之政和帝王之心”,論證的核心是如何改善吏治問題,以實現政治清明、社會祥和的盛世局面。

趙秉忠中狀元時年僅25歲,風華正茂。他在這份2460字的殿試卷中用犀利的筆鋒、中肯的言詞,熔經鑄史、虛實並舉地闡述了要「立實心」「舉實政」以及「以實心行實政因以實政致弘勳」的關係,並提出治國安邦的重要建議。

在試卷中,趙秉忠論述了帝王與百姓、政策與法治、法治與德治以及廉政對於安撫民心、穩定社會、治國安邦的重大作用。在人君論方面,一反「草民」之說,明確提出了「天民」的觀點,將帝王與平民百姓置於上天面前的平等地位。 「天不能治理天下而付之人君,君之位曰天位,所治之民曰天民」。這是民本思想的體現,也是這份狀元卷的閃光點。

▲青州博物館館藏趙秉忠畫像軸心。 (圖片來源:青州館)

此外,趙秉忠提出了一系列改革建議,提出“立紀綱,飭法度”“振怠惰,勵精明”,主張“激濁揚清”,褒揚清官、懲處污吏。同時,他極力建議為百姓提供受教育的機會;把忠君思想和愛國愛民思想高度統一起來。

可以說,這份狀元卷,文筆犀利,針砭時弊,飽含熱忱與赤誠,體現出年輕讀書人為國分憂、勵志改革圖新的精神與責任擔當。整篇文章文筆流暢,觀點鮮明,說理透徹,一氣呵成,是一篇難得的好文章。

千年科舉,僅留一卷。四百多年後的今天,當我們凝視這「第一甲第一名」時,仍能深深感受到金榜題名、大魁天下時,狀元郎的慧如泉湧和意氣風發。

【以上內容為專家個人觀點,不代表本平台立場。 】

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代