★孫隆基著:《新世界史》

第1、2卷已由北京中信出版集團發行。

第3卷預定2018年付梓

★總序摘要(2015年9月)

窮一己之力,積數十年之功,寫給中國讀者的全新世界史。

突破民族國家窠臼,摒棄西方中心論,立足全球宏大視野,重譜世界歷史進程,重構人類共同過去。

- 正是「絲綢之路」使得漢與羅馬互稱「大秦」。

- 基督教與大乘佛教,乃同一個希臘化文明的產物。

- 從根本上糾正「日耳曼人攻滅羅馬,乃上古與中古之分水嶺」的謬誤印象。

- 匈奴推動了歐亞民族大遷徙的雪崩效應,是「四大帝國文明帶之解體與古代世界之終結」的殯葬師。

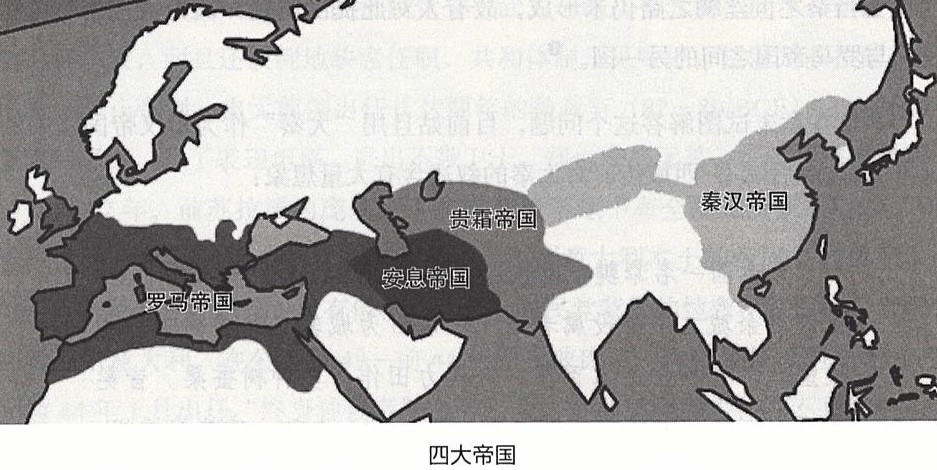

- 首度將歐亞大陸上四個古代帝國ーー秦漢、貴霜、安息、羅馬ーー貫串成文明帶,作為古代世界的最終也是最高格局。

孫教授指出:

一個古埃及的村民不會知道同代有巴比倫;法國大革命在里昂進行期間,里昂人對巴黎革命的訊息會比今人少。事實上,當時人所知比我們還要局部,只掌握了局部之不足感,只是我們統攝性意向的投射,如追求永生一般,把上帝式的全知當作終極理想,即使擁抱這個理念,比起古人來,今人仍是奧林匹斯山上的神族。統攝「古」者是「今」,「今」之不存,「古」將焉附?這個「今」愈往後移,離「古」愈遠,能花在將「古」這張意義錦縀的紋路編織得更精緻的功夫就愈多,因此,歷史(過去)不只需要「新」,它需要「日新又新」。

此書糾正自然科學已進入範示階段,史學仍侷促每個時代各說各話的前範式階段的誤判。在全球化意識駸駸來臨的今日,還將民族建國時代的意識敷泛於歷史敘事者,會予人上演穿越劇之感。這也是《新世界史》之所以突破四大文明「古國」的窠臼開其端,用農牧的辯證關係將兩河與尼羅河文明連扣。關鍵在兩者之間的「環阿拉伯游牧ーー放牧複合帶」,它形成於農牧革命誕生地的環兩河山側帶西段之日趨乾旱,在農牧兩業中偏向了「牧」,顯示「牧」並非是次於「農」的低級階段,而是平行的發展。這個「複合帶」是閃語系的原鄉,它從兩河文明之曙光期,即滲透美索不達米亞,從「複合帶」噴發出來的最晚近一波,即公元七世紀的阿拉伯征服。有春耕秋收的農耕民方需要年曆,放牧民觀月之朔望即可。古代近東出現過世所罕見的太陽國埃及,但今日卻是伊斯蘭的新月旗插遍近東一帶。

傳統的世界近代史的重頭戲是西方的崛起,《新世界史》將探討在西方締造的世界經濟之形成期,中國這個先進的超巨型市場,有否扮演了壓艙物之角色?它能否證實「唐宋變革論」之宋代中國乃世界近代化早春的命題?還是該印象乃廿至廿一世紀之交中國成為美國最大的債主地位回溯性投射?如果這個修正主義能成立,它將大幅度改寫傳統西洋近代史的海洋中心論,將其往海洋與大陸互動的方向調整,不再單方面強調西方的尖兵角色,而忽略了中國和印度的誘發、後勤和壓艙作用。這個改寫是成功,得視《新世界史》末卷付出的心血。

★作者:孫隆基教授簡介

祖籍浙江寧波,1945年生於四川重慶,在香港成長。獲得台灣大學歷史學碩士後,赴美國明尼蘇達大學專攻俄國史取得碩士學位,再獲斯坦福大學東亞史博士學位。曾在上海復旦大學進修一年,及加拿大等多所大學任教。代表作有:《中國文化的深層結構》、《歷史學家的繳經線》、《未所奶的民族》、《殺母的文化:廿世紀美國大眾心態史》、〝The Chinese National Character: From Nationhood to Individuality〞

總序

《新世界史》之“新”

目前該是將歷史性質的理解通盤翻轉的時候了。歷史研究的對象不是過去嗎?對象已不在眼前,今人能做的頂多是拼湊過去的一鱗半爪,做“局部”的復原。我們掌握過往時代必定不如當時人,正好比一個外國人不會比本國人更瞭解其地一般,這難道不是自明之理嗎?

我在這裏鄭重地指出:這個廬山中人方識此山的觀點是錯的。一個古埃及的村民不會知道同代有巴比倫;法國大革命在里昂進行期間,里昂人對巴黎革命的訊息會比今人少。事實上,當時人所知比我們還要“局部”。只掌握了"局部"之不足感只是我們統攝性意向的投射,如追求永生一般,把上帝式的全知當作終極理想,即使擁抱這個理念,比起古人來,今人仍是奧林匹斯山上的神族。統攝“古”者是“今”,“今”之不存,“古”將焉附?這個“今”越往後移、離"古"越近,能花在將“古”送張意義錦鍛的紋路編織得更精緻的功夫就越多,因此,歷史(過去)不只需要“新”,它需要“日新又新”。

在這裏,亦必須糾正自然科學已進入範式階段、史學仍局處每個時代各說各話的前範式階段的誤判。在全球化意識駸駸來臨的今日,還將民族建國時代的意識敷泛於房史敘事者,會予人上演穿越劇之感。這也是《新世界史》之所以以突破四大文明“古國”的窠臼開其端,用農牧的辯證關係將兩河與尼羅河文明連扣。關鍵在兩者之間的“環阿拉伯遊牧一放牧複合帶”,它形成於農牧革命誕生地的環兩河山側帶西段之日趨乾旱,在農牧兩業中偏向了“牧”,顯示“牧”並非是次於“農”的低級階段,而是平行的發展。這個“複合帶”是閃語系的原鄉,它從兩河古文明之曙光期即滲透美索不達米亞,從“複合帶”噴發出來的最晚近一波即西元7世紀的阿拉伯征服。有春耕秋收的農耕民方需要年曆,放牧民觀月之朔望即可。古代近東出現過世所罕見的太陽國埃及,但今日卻是伊斯蘭的新月旗插遍近東一代。

將古代近東建構為一個單位之餘,本書用“衛星定位”將它定位為伊朗高原的西緣,其東緣則為古印度河流域文明,於是伊朗高原變成了範圍更廣的鏈扣;高原東西兩側是古代近東式的旱作農業,簡稱之為“麥與羊的文化”,它與印度河流域的關係正如環兩河山側與美索不達米亞的關係,但古印度文明後來似乎又被多蓋上了一層。如今雅利安入侵印度說已動搖,那麼一個更穩妥的古印度文明二次奠基說就是長江流域的“米與豬的文化”的入侵;如此看來,印度次大陸成了遠古文明的中分線,也是會師之地。

此外顯示:不做跨地域的鏈接,只就地域途地域,那麼,各自摸到的只是歷史這頭“大象”的鼻子、腿、尾巴和象牙。即使在中國文明起源問題上,遠古的華北不能脫離歐亞大草原的關係,華南的水稻革命可以是中國文明起源論之一環,也可以是南亞語系和南島語系的源頭。南島語系則是最後填滿地球的族群,憑的是殖民大洋洲一一部比哥倫布更偉大的史詩。中國文明起源論不該變成畫地為牢。

從地貌觀之,西半球是東半球的對立命題(antithesis)。後者的文化傳播乃橫向傳播,西半球的傳播是垂直型的,需跨越不同氣溫帶,導致文化的傳播受到阻滯。這個東西兩半球的對立命題後來也被作者用在非洲史上,指出:非洲的北半部是“東半球形態”而南半部是“西半球形態”,但非洲的問題是:北半部地貌星具"東半球形志"之利,卻是世界上最大的沙漠!至於美洲,整體相對歐亞大陸來說是“西半球形態”,但在自身範圍,北美洲卻是內部的“東半球形態”,而南美洲則是“西半球形態”的典範。今日地球的南北對立等同貧富兩級化是歷史與地理的合謀。

全球化的世界史勢必去西方中心論。歷來寫“波希戰爭”都站在希臘的立場,波斯變成希臘史的半影部。本書改從波斯帝國的角度透視“波希戰爭”,也給亞歷山大大帝的東征提供了一個亞洲的縱深度。當時中國還未遞秦漢大一統,亞歷山大先到達內亞,張塞於兩個世紀後方抵此地,把這條歐亞橫貫公路接通。到了這個轉捩點,世界史的全球化視野就開敞得多。

這個尖峰時刻醖釀已久。在西元前6世紀,所謂“人類史的樞軸時代”已進入高速擋,歐亞大陸的幾個中心分別原創了後來普世化的思想體系,在這裏,還看不出跨地區影響的痕跡,因為它們的基礎性設定大異其趣。“樞軸時代”為人類設計了新型號的文明,老一代的文明沒有跟上的就被淘汰了。亞曆山大大帝開展的希臘化時代將“樞軸時代”的某些因素提煉成普世救主型的宗教。排在第2卷中的《彌勒與彌賽亞》一章分兩截來說明此現象:在“希亞文明”項下,它敘述從中國邊境遷徙至內亞的大月氏建立的貴霜帝國,它跨內亞與北印度,融合了原始佛教、伊朗袄教、希臘化時代的救主政權以及人體塑像,發展出貴霜型大乘佛教(即進入中國的北傳佛教);在“希羅文明”項下,則探討以色列子民對民族救星的期待在羅馬帝國的容器內被柏拉圖化,同時向個人追求永生的希臘化秘儀模式靠近,最後被納入羅馬國教的官僚體制,形成一個簇新的基督教會。與這個精神發酵配合的則是由秦漢、貴霜、安息與羅馬四大帝國組成的橫貫歐亞大陸的文明鏈帶,以及將它們串起來的絲綢之路。

古代帝國鏈帶受到草原帶的衝擊而瓦解,乃世界古代史終結的一把統一量尺。這裏暗含歐亞大草原的“歷史拓撲學”(historica1topology)。它在匈奴、突厥、蒙古這三個草原霸權(也是三時段)的東西流向中勘測其歷史走勢:一般來說震央在蒙古草原,該地的草原帝國多誕生於對中華帝國的挑戰,這類草原霸權較次要的右翼恒以巴爾喀什湖以南的“七河地區”為中心,它是在蒙古草原的政權失敗後退據之處,算是“備胎”;從七河地區,由東方敗退的草原勢力可建立次級帝國,亦可進一步越過楚河,圖謀“河中地區”,南窺呼羅珊;如遇到伊朗文明帶的阻力和來自後方其他遊牧族群的壓力,會直下印度,或北走哈薩克草原,越過烏拉爾嶺隘口,進入歐洲,至匈牙利而抵歐亞大草原的極西端,再往前走就是森林或農田了,故亞洲遊牧民在入歐後多以匈牙利方大本營(前後三次是匈奴人、阿瓦爾人、馬紮爾人,後者即今日匈牙利人)。蒙古旋風將有專章處理:蒙古人並非在中國邊界上碰了壁才西竄的,而是主動西征,但其波濤汹湧的河床是同一道。

“歐亞大草原的歷史拓撲學”之雄圖還不只限於闡述歐亞大草原與南方文明帶的互動,而是在世界史的寫作中首次探討北方寒帶林木地帶與歐亞大草言的歷史生態學:縱觀上下數千年,草原早期的霸主是印度歐羅巴族群,彼等乃最早驅馬駕車、胡服騎射者。阿爾泰族群原本可能是“林中百姓”,他們走出草原,從印歐人處學得馬政,並挾蒙古草原為草原之冠之優勢,逐漸將印歐人逐出草原,使歐亞大草原成為阿爾泰語系的同義詞。被匈奴驅至歐洲深處的阿蘭人與哥特人可能不是最後的一批,在歐亞大草原中段的殘餘有可能苟延至6世紀。

這個草原帶的換防濫觴於匈奴時代末,匈奴從漢帝國邊疆遁走後,音訊渺然,後來猛然如天兵天將般空降在歐洲的地平線。這是由於世界史冷落了薩珊帝國與籠多帝國等歐亞大陸中間地段,付出的代價是使匈奴史成了謎。匈奴在2世紀下半期至3世紀的行蹤仍不明,蓋2世紀時貴霜帝國仍健在,堵住了草原民族南下之路。至3世紀上葉,在波斯,更強大的薩珊王朝取代了安息,並歸併貴霜的西部與北部,匈奴南下更為其所阻。至5世紀末,薩珊與貴霜的後繼者籠多帝國雙雙頽敗,“白匈奴”之熾焰遂現於世界史的螢幕,此集團可能包含印歐族的殘餘,其攻勢導致籠多帝國的覆亡,薩珊人唯有與崛起中的突厥人連手始將其解決掉。本書因此糾正了一個視差:匈奴在中國之界上碰壁後,不是一味地往西進入歐洲,他們的活動震撼了整個歐亞文明帶北疆全線,“匈奴時代”的落幕不在歐洲,反而是在歐亞大陸的中段。匈奴時代落幕之處、正是突厥人時代序幕之地。

羅馬帝國其實離歐亞大草原最遠,但除了漢帝國之外,卻垮得最早也最徹底。這是因為來自草原的巨浪與羅馬的長期邊患匯流。羅馬在被匈奴海嘯沖刷的前後,需對付的邊患都是從事農耕的哥特人,匈奴在歐亞大草原西端末稍一牧草面積只及蒙古草原百分之四的匈牙利一建立牙帳,曾一度將這個傳統邊患組織起來,成為阿爾卑斯山北的大國,它之迅速瓦解,卻造成羅馬之末運。在羅馬末世,是用御用的哥特人抵禦北疆的哥特人,殘局也是由這些忠心的哥特人支撐的,他們最後變成羅馬的“中央”,羅馬從歷史中淡出,是因為他們不願意再扮演“羅馬人”、並非傳統教科書所謂“日耳曼人南下滅亡羅馬”,如果還將日耳曼人誤認為草原民族,則荒天下之大謬。

至草原史中後期,在西部始有芬匈語系(烏拉爾語系)從寒帶林中闖入阿爾泰語系的天下,但未能搖撼後者的霸權,且為時較晚。過了數百年,文明地帶亦開始挾“火藥帝國”之威對草原甚至林木地帶進軍,草原帶與定居帶間之形勢對比丕變,意味著前者最終步下世界史舞臺。這些議題將穿插在第2、3卷裏。

《新世界史》的全球視野概如上述。第2卷寫作最艱辛的部分是“中古的印度”,比處理陌生的史料更艱辛的是構思:一方面需凸顯印度史自身發展的獨特性,用它來糾正傳統西洋通史的"上古一中古一近代"框架之濫用所造成的誤差,另一方面仍須將它納入“世界中古史”。古印度河流域文明沒有出土銅範,它的青銅器是靠發達的國際貿易進口的,它也具同代文明間最先進的都市規劃,卻因沒發現可破解的文字而被歸入“史前”,待早期印度史邁出這個既是“史前”又是進口的“青銅時代”、進入雅利安的“鐵器時代”後,因都市的沒落,歷史分期法反而倒退回新石器時代的以陶器類型為準則。

此後,印度史固然參與了普世性的“樞軸時代”,但印度至西元前3世紀始出現書寫,故印度這個“樞軸時代”有一大半是在“史前”進行的。出現於“樞軸時代”的佛教與耆那教等因被套用了西洋史範本,常被曲解成馬丁·路德與加爾文對婆羅門“國教”的改革。其實它們是替後起的“印度教”舖路。佛教反而首先成為印度第一帝國孔雀王朝的“國教”。古婆羅門教殺生獻祭、可吃肉,在佛教與耆那教的“戒殺生”的攻勢面前,轉而力主素食,卻將葷食者"賊民化",將原本倡非暴力以物念生平等的教又用來強化神姓制度,故印度教是一件將佛教與耆那教反過來穿的衣服,而後兩者在某意義上乃印度社會種姓化的共犯。耐人尋味者,從籠多帝國(320—550)開始,女神崇拜、性力崇拜、將穢物神聖化的密教漸成為印度的新浪潮,一度經不食人間煙火化的改造,對“塵世”污染極端畏懼的印度教這件衣服又朝身體化方向再度被反過來穿。相對世界各大宗教的輪廓鮮明,印度教倒類似一個各類怪魚的養殖場,唯一演變為普世性宗教的佛教是“去印度化”的。

印度史的內在邏輯好比一個目前所知的物理定律停止適用的重力奇異點(singularity),但任何跳脫西洋通史的"上古一中古一近代"範本之重力場的其他地方(包括中國)都是重力奇異點。果真這樣,那麼我們的“新世界史”索性往東一塊、西一塊互不關聯的“舊世界史”書寫逆退。擺在“新世界史”面前的課題是如何在尊重印度史內在邏輯的條件下將這段印度史“中古化”?本書的策略仍然是新世界史思維:伊斯蘭乃西元後才出現的現象,公元一千年前後,突厥人終於突破阿拉伯征服被長期局限於西北隅的僵局,長驅直入,將西元第一個千年印度教與佛教兩大系對立局面轉換成最近一千年印度教與伊斯蘭教兩大系的對立局面。也在西元一千年前後,密教化的佛教在印度本土燈滅前的最後據點孟加拉傳入西藏,成為後者的文化認同;在同時期,斯里蘭卡的南傳佛教開始成為除越南之外的東南亞文化認同。“中古”時段也目睹印度變成一個逐漸組成的印度洋經濟的一部分。

傳統的世界近代史的重頭戲是西方的崛起,《新世界史》將探討在西方締造世界經濟之形成期,中國這個先進的超巨型市場有否扮演了壓艙物之角色?能否證實“唐宋變革論”之宋代中國乃世界近代化早春的命題?還是該印象乃20至21世紀之交中國成為美國最大的債主地位的回溯性投射?如果這個修正主又能成立、它將大幅度改寫傳統西洋近代史的海洋中心論、將其往海洋與大陸互動的方向調整,不再單方面強調西方的尖兵角色,而忽視了中國和印度的誘發、後勤和壓艙作用。這個改寫是否成功,得視《新世界史》末卷付出的心血。

孫隆基2015年9月23日

《世界史新論》第一卷目次

《世界史新論》總序

第一章 地球史與史前人類

第二章 突破「四大文明古國」的窠臼

第三章 古印度文明之二度奠基

第四章 中國文明起源的一些問題

第五章 中南美洲的古文明

第六章 大洋洲的文明

第七章 兩河流域古文明的明暗面

第八章 古埃及—嚮往冥間的太陽國

第九章 青銅器時代中後期的古代近東

第十章 愛琴海古文明

第十一章 古代近東進入鐵器時代

第十二章 波斯帝國與波希戰爭

第十三章 重新定義「古典時代的希臘」

第十四章 人類史的「樞軸時代」

第十五章 亞歷山大與希臘化時代

第十六章 羅馬的成長

《世界史新論》第二卷目次

《世界史新論》總序

第十七章 地球史與史前人類

第十八章 彌勒與彌賽亞:普世救主型宗教的誕生

第十九章 帝國毀滅:匈奴乃古代世界的殯葬師

第二十一章 未能走出古代世界的哥特人

第二十二章 西羅馬的遺產落於誰家?

第二十三章 一個不斷變形的邦國:拜占廷

第二十四章 阿拉伯人締造了“伊斯蘭之居”

第二十五章 伊斯蘭文明的黃金時代

第二十六章 西歐列國的誕生

第二十七章 斯拉夫世界的形成〉

第二十八章 印度史的內在發展邏輯

第二十九章 如何將印度史“中古化”

《新世界史》第二卷導讀

第十七章〈橫貫舊大陸的文明鏈帶:四大帝國與絲綢之路〉首度將歐亞大陸上四個古代帝國—秦漢、貴霜、安息(第二波斯帝國)、羅馬—貫串成一條文明帶,作為古代世界的最終也是最高格局。在此帶上,亞歷山大開拓的希臘化是一個重要因素,它不同程度地籠罩了羅馬、安息和貴霜,後者因是中國邊境的產物,故與中國的影響交疊,中國此時則置身於希臘化之外—張騫通西域,卻與希臘人的大夏王國失之交臂。本章著重比較了東西兩端的秦漢與羅馬帝國,不同於前者是人類史上最成功的帝制,後者是背負沈重的共和制包袱的帝制。羅馬帝國的擴張同時是公民權的延展,基本上不同於秦帝國的“削平群雄、一統天下”。絲綢之路中段的貴霜是曾與秦國為鄰的月氏人所建,他們在絲綢之路上將中國人打造成“秦人” (Chinese)。然而,中國人將該帶另一端的羅馬亦稱為“大秦”,似乎視作自身的一個鏡影。

第十八章〈彌勒與彌賽亞:普世救主型宗教的誕生〉:前章已替一個歐亞文明匯通的新時代提供了背景,本章處理的正是這個改變了的世界,已異於前卷第十四章“人類史的樞軸時代”各文明各自為政的精神創造。亞歷山大的東征將希臘化推展至中亞。希臘化在地中海替“希羅文明”鋪路,從波斯到內亞與印度一帶則與各地因素融合為“希亞文明”。希臘化時代盛行救主論,中亞與印度的希臘化政權融合希臘、波斯與印度的影響,將原始佛教轉化為彌勒崇拜。在另一端,一個期待“彌賽亞”的希伯萊信仰在羅馬帝國內經柏拉圖化,永生秘儀化,並逐漸被納入帝國經歷“第三世紀的危機”後建立的國教框架,成為了基督教。

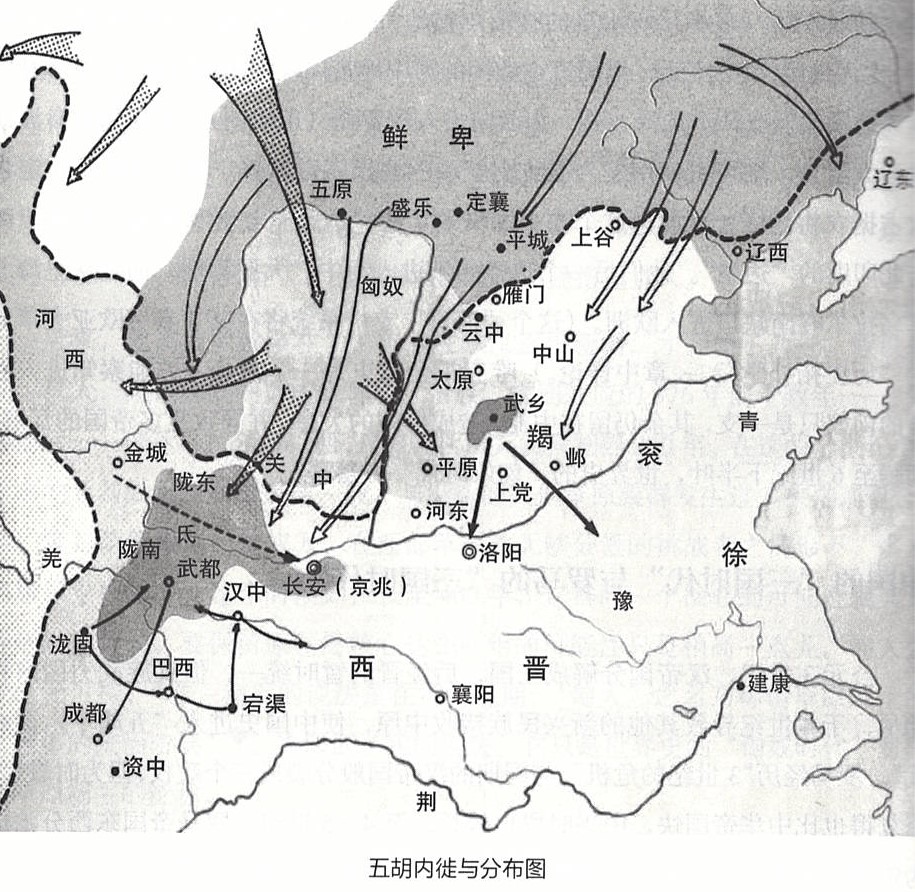

第十九章〈帝國毀滅:匈奴乃古代世界的殯葬師〉處理的是四大帝國文明帶之解體與古代世界的終結,論證匈奴為其殯葬師。中華與羅馬同在第三世紀經歷了一個“三國時代”,羅馬較中華修覆得快,其短暫的後續生命也較長,但總的來說,羅馬到後來卻徹底散架,中華帝國的框架則延續到現代。頹敗的古中華帝國頭頂蒙古草原,故首當“五胡亂華”之沖,耐人尋味者是下一個輪到離歐亞大草遠最遠的羅馬帝國。究其因,在四世紀末來臨的匈人推動了歐洲民族大遷徙的雪崩效應,亦將未遷徙的哥特人組織起來、構成一個山北大帝國(卻非草原帝國)。哥特人自三世紀以來即成羅馬之大患,匈人既統合之,亦約束之。453年匈人帝國瓦解,哥特人的約束頓失,西羅馬亦於476年收場。造成世界史上匈奴行蹤成謎者,乃因歷來對四大帝國鏈帶中段的忽略。遲在五、六世紀,“白匈奴”猶危及第三波斯帝國(薩珊)與貴霜的後繼者笈多帝國,它造成笈多的覆滅,薩珊則與突厥人合擊之以終結此患,歐亞大草原的匈奴時代遂讓渡予突厥時代。薩珊與東羅馬該兩“古代殘余”則留待阿拉伯征服解決之。

因應新的世界史布局之要求,以第二十章〈非洲自身的古史形態與後古史途徑〉暫時打斷傳統“上古”至“中古”的進程。這其實是西洋史中心的進程,應用在非洲史枘鑿不入,唯世界史的通盤視覺有此排序要求。北非是地中海史的一部分,然而古埃及這個角落在前半段屬於西南亞史的成分多一些,是希臘與羅馬的征服將其轉移至地中海史區塊。另一方面,古埃及史一直都有朝尼羅河上溯至非洲內陸的流向,這流向遂延伸為努比亞的歷史,從努比亞橫切撒哈拉南沿走廊可抵西非,但西非的文明發展或許有本地的因素,是從這裏出發的班圖人南遷將語系擴散至整個漠南非洲,卻不排除文明因子(尤其是鍛鐵技術)也有從尼羅河南下的可能性。史前的黑色非洲得天獨厚,乃人類的誕生地,但進入歷史期,黑色非洲生命力之旺盛卻發揮在病毒滋生上頭,其地理構造亦極端不利其處身於歷史時期。

第二十一章〈未能走出古代世界的哥特人〉從根本上糾正“日耳曼人攻滅羅馬乃上古與中古的分水嶺”之謬誤印象。與羅馬最後命運休戚與共的是哥特人,在後世的語言學中被歸入“東日耳曼語”,但古羅馬人稱萊茵河外的異域為“日爾曼尼亞”、多瑙河外的異域為“哥特亞”,涇渭分明。自三世紀上葉開始,多瑙河防線益形重要,該邊防成為帝室與柱國大將軍的誕生地,得以“多瑙集團”名之。因邊疆之戎狄化,故羅馬晚期的中樞已不辨羅馬人或戎狄,只辨“我方”與“對方”。帝國晚期史上的“匈人插曲”是將羅馬的哥特邊患統一起來對羅馬作出敲詐,待匈人帝國瓦解後,其中樞的哥特分子轉移陣地至西羅馬的中樞,他們扮演“最後的羅馬人”,將其彌留期撐至476年。哥特人之未能開創出後來的歐洲,乃因其泥足深陷於古代末期的神學論爭,彼等宗奉君士坦丁大帝後期皈依的阿裏烏斯宗,但哥特人在378年亞德裏亞堡戰役殺死羅馬皇帝後,其繼任者即獨尊君士坦丁大帝前期的尼西亞信條,造成後來的哥特人雖然入主羅馬,卻與羅馬人產生“認同沖突”,還不如後來西羅馬徹底腐爛後給非基督教的西日耳曼人更大的發揮空間。

第二十二章〈西羅馬的遺產落於誰家?〉:東日爾曼人(哥特人)既與古羅馬同歸於盡,開創後來西歐新局的角色就落到了西日爾曼人頭上。盎格魯撒克遜人已於410年侵入棄守的不列顛尼亞省,地過於邊陲,不足扭轉乾坤,緊要的是四~五世紀陸續渡過萊茵河的法蘭克人,他們迅即改奉羅馬宗,並與原高盧省的羅馬地主打成一片,日趨拉丁化。當西羅馬帝國消失後剩下的羅馬國教(即羅馬教廷)有需要覆蘇“西羅馬帝國”,法蘭克王國就雀屏中選,兩者形成新軸心,成為歐洲的胚胎。在此過程中,英倫三島的“遠西基督教”扮演了既替教廷在此偏遠角落守住家業亦與它競爭的雙重角色。英倫三島的知識分子參予了法蘭克令主查理曼的“卡洛林文藝覆興”,該運動打造西方基督教世界的“拉丁認同”之功遠勝於仍處於拜占廷陰影下的羅馬教廷。

第二十三章〈一個不斷變形的邦國:拜占廷〉:上卷曾將羅馬的成長分為拉丁平原期、意大利半島期、提勒尼安海期、西地中海期、全地中海期。待其收場,帝國最後萎縮至“多瑙期”,乃古代的天鵝曲,卻是拜占廷的序曲。帝國最後仍守住的多瑙防線涵蓋了巴爾幹半島與黑海左岸,正是此後千年國都君士坦丁堡的拱頂。君士坦丁堡是守到了最後,但邦國的樣貌與性質都一直在變,好像一個正在退潮的古羅馬在地中海沿岸各灘頭上不斷遺落的零落閃爍的灘漥;有一時段,拜占廷甚至考慮遷都迦太基與西西裏,何雲“東羅馬”哉?其性質搖擺於島嶼化與非地中海化之間;它縱能長期把握住巴爾幹與小亞細亞兩半島,也經歷從腹地退守海岸至光覆腹地後又棄守,至其後期遭十字軍與奧斯曼肢解,不斷變形有如萬花筒,如此邦國形態乃世界史上實屬罕見。古羅馬晚期的國教化致力統一思想,卻釀造分裂,君士坦丁堡依違於羅馬的三位一體論與東方的基督一性論之間,將東方推進了伊斯蘭懷裏,神的完整性後來在中央遞變為銷毀聖像運動。力挺三位一體論的西方拉丁教會終與其鬧翻。在九世紀,拜占廷收覆並同化斯拉夫化的希臘半島腹地,其傳教攻勢亦指向大莫拉維亞,後雖敗給拉丁教會,其發明的斯拉夫教儀則有助贏取保加利亞與俄羅斯。

第二十四章〈阿拉伯人締造了“伊斯蘭之居”〉:古羅馬“三世紀的危機”時出現了三國,其一即為阿拉伯人所建。在這個角落,“古代”之終結有待七世紀阿拉伯人乘伊斯蘭卷土重來,它淹沒了拜占廷的四分之三、鯨吞了整個薩珊帝國,建立了一個從波斯灣到大西洋的哈裏發(先知的代表)政權,在創業之始,先知的聖裔即被排擠出領導階層,形成伊瑪穆傳承的地下政府,即什葉派,與稱作遜尼派的哈裏發政權對立。此外,倭馬雅哈裏發(白衣大食)主要是阿拉伯占領軍,與被占領的伊朗人有矛盾,後者即與什葉派合流,推翻了倭馬雅,建立阿拔斯政權(黑衣大食)。其政權之始,雖然西部疆土開始脫落,在東部卻擴張至中國的“西域”。“伊斯蘭之居”往更外圈之擴張則受阻於拜占廷、法蘭克王國、吐蕃帝國、可薩可汗國與北印度的帝胤族。

第二十五章〈伊斯蘭文明的黃金時代〉:在阿拔斯朝初期,大食帝國進入文化的全面昌盛,首都巴格達設立科研中心“智慧之家”,醞釀世界中古時代最大的科研革命,它綜合了兩河古文明與希臘化的科學遺產,且受助於印度的數學與中國的造紙術。但同期也是伊斯蘭聖訓學和聖律派結晶的時代,事後證明兩個黃金時代只能存活一個:宗教壓倒科學。這是後話,當時,隨著巴格達中央的衰微,科研與文藝創造擴散為多中心:從哥多瓦到開羅到河中地區—後者更成為“伊朗文藝覆興”的場址,乃久經阿拉伯霸權壓抑的伊朗文化之覆蘇。巴格達的衰世亦正值伊朗人與什葉派到處奪權,但此趨勢迅即為伊斯蘭的生力軍之來臨—東有突厥人、西有柏柏爾人—所逆轉。他們都是遜尼派的健將。柏柏爾人將伊斯蘭傳入了西非。突厥人卻繼承了大食帝國與“伊朗文藝覆興”,產生“突厥-波斯型文化界”的新綜合,成為後來伊兒汗國、金帳汗國、察合台汗國、帖木兒帝國、奧斯曼帝國,莫臥兒帝國的帝國文化模板。大食之衰,在另一意義上,是“伊斯蘭之居”掙破與大食帝國之同域性,向外傳入歐亞大草原、南亞與漠南非洲。

第二十六章〈西歐列國的誕生〉:這必須從“後卡洛林時代”起講:查理曼帝國分裂成東西兩部:未來德國與法國的胚胎。待其衰世,歐洲三面受敵—東方之馬紮兒人、北方的維京人、南方的摩爾人(穆士林)—查理曼的子孫無力防禦,歐洲有待新領導,時局呼喚新歐洲。十世紀時,東法蘭克疆域的鄂圖大帝最後解決了馬紮兒之患,成為新的神聖羅馬皇帝,唯當時羅馬教廷已腐爛,無法配合重建新的普世帝國,此大業固促成德意志的誕生,卻使德意兩土長期無法凝聚;在西法蘭克之地,成功地堵住維京人襲擊的巴黎伯爵一脈則另立法蘭西王統。維京之災亦令英格蘭的七國合並成一國,在諾曼第定居的維京人後來跨海峽接收了這個國家,乃今日英國之始,亦造成英法長期連體,如德意一般糾葛不清。另一個“諾曼人征服”發生在意大利半島南部,他們驅逐了摩爾人,卻進一步攻打拜占廷;比較有後效的建國運動是伊比利亞半島基督徒的“光覆運動”,其南進蠶食穆斯林之地,打造了今日西葡等國。

第二十七章〈斯拉夫世界的形成〉:斯拉夫人於六世紀出現於拜占廷的視野,跟在阿瓦人後面造成邊患,阿瓦人與其關系仿如匈人與哥特人的關系,亦即是自身從歷史中消失,卻替仆從作嫁衣。阿瓦人為了便於統治,甚至將斯拉夫語標準化為普通話,阿瓦退潮後,整個東歐露出的是一片斯拉夫荒灘,其速度之快在世界史上罕見,亦不知其來源。斯拉夫人的早期史是一堆謎,早期的大國“大莫拉維亞”的地望至今不明。我的猜測是喀爾巴仟盆地,蓋其為馬紮爾人所滅,而正是這個匈牙利把斯拉夫人切成了西與南兩支。西支的波希米亞加入了神聖羅馬帝國(日爾曼系統),波蘭則直接透過羅馬教廷皈依基督教,避開了日爾曼瓜葛。南支進入希臘半島的則被拜占廷化,在巴爾幹北部的保加利亞則是臣民將突厥主子斯拉夫化。斯拉夫史還牽涉到他們是否不善於建國的問題:今日俄國的源始正是東斯拉夫人邀請北歐人(維京人)替他們建國。

第二十八章〈印度史的內在發展邏輯〉:印度史連“上古”都不典型,遑論至“中古”的過渡。印度的“樞軸時代”的前段還處於前文字時代,至四大帝國並列之世,貴霜卻是跨內亞與北印度的非本土王朝(非典型),它成為佛教往大乘轉化的容器,其中多雜有希臘化與伊朗因素,已如上述。佛教自身則漸去印度化而成為絲綢之路的宗教。在貴霜尊佛之前,佛教已成為孔雀王朝的國教,它產生自摩揭陀文化土壤。它的衰落彰顯於繼貴霜而盛的笈多王朝,此時梵文化與古吠陀信仰卷土重來,造成印度教的“古典時代”,卻是以兩大史詩和《往世書》重新界定的新婆羅門教(印度教)。它從這些典籍中發展新的救主,作為虔敬運動的膜拜對象,以便抗衡佛教與耆那教。這個新婆羅門教亦吸收了後兩者吃素的信仰,卻反過來用它作為判別種姓高低的準則。印度教在南方的得勢,亦將非雅利安的女神崇拜容納進來,導致極端蔑視軀體的古印度信仰朝性力崇拜方向蛻變,終於演變成崇拜穢物的密教,它居然可與根植於汙染恐懼癥上的原婆羅門信仰共存在同一個“印度教”裏!

第二十九章〈如何將印度史“中古化”〉顛覆傳統印度史的詮釋:佛教非但不是革印度教之命,而是國教地位被後起的印度教結束掉,在地域上則是北印度平原的“中國”終於壓倒東方的“大摩揭陀”(佛教的誕生地)。這個趨勢具體表現為後笈多時代的曲女城帝業,與它平行的是“中國”地區的婆羅門霸權的鞏固以及首次進軍先前未抵之域。大有助此發展的是古代“剎帝利”在中古的帝胤族身上獲得再生。帝胤族的興起關乎“白匈奴”的入侵,而“匈奴時代”在文明地帶的沈澱是將世界史分期劃一化的一把戒尺。繼之是伊斯蘭的入侵,伊斯蘭乃“世界中古史”現象,在印度則演繹為代“中古前期”的帝胤族而興的“中古後期”。其三為佛教密乘之傳入吐蕃,成為今日西藏文明的底色,吐蕃帝國的興起與伊斯蘭帝國一般,概屬世界史中古階段。其四是上座部佛教從斯裏蘭卡傳入中南半島,以緬甸為中心,漸成為該半島(除越南以外)的文化底色,而緬人南下中南半島則是公元一千年前後的事情。此外,世界史至中古時代方出現南洋的“大印度文化圈”。

推薦延伸閱讀: