♦ 本文轉載自 聯合新聞網。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2020/10/19

《傳記文學》創辦人劉紹唐。圖/聯合報系資料照片

卜老有套奇書,那就是《卜少夫這個人》。

卜老邀稿時說:「通常朋友中有一方死亡,另一方會寫文悼念,但對死者毫無意義。我現在請你趁我活著時寫篇文章,寫關於卜少夫的文章……」

這封信付郵後,有了動靜,但不如預期理想。

他明裡忍了,暗裡有了埋怨。

有次他和我同階站尿,抖擻抖擻,怪不順暢,提起了這檔事,嘀咕起來:

「他媽的,還差不少篇,請人寫文章,比湊飯局還難。」……

國外書展期間,何凡(左)、胡子丹常同住一室。圖/胡子丹提供

上世紀的最後一年,2000年,我國文化界有兩位怪人,卜少夫和劉紹唐,一年頭一歲尾,離開了我們,到今天已經二十年。我說他們怪,一是善飲不醉不誤事,我親眼看到他們二位酒後照樣聊天寫文章;二是朋友之多老少青,朋友們也跟著結識了不少將相顯要,販夫走卒,好比今日之臉書,類似往昔的老鼠會;三是各有一本雜誌,《新聞天地》使活人更活,《傳記文學》讓死人不死,前者有響亮文案:「天地間皆是新聞,新聞中自有天地」,後者提醒我們「歷史是過去的事,使過去的事,永遠不會過去的,是傳記文學」。四是古人結義時常有誓言:「不求同年同月同日生,但求同年同月同日死」。卜老和劉老實踐了「同年」死。

卜長劉一輪,生肖都屬雞,劉長我八歲,所以我對他們二位,在稱謂上頗為尷尬,我不能隨眾喊卜喊祖師爺,喊劉喊師父,他二老喊我「子丹」是情理當然。其實,我初識劉老時就是喊劉老,記得有次在中國書城喊他劉老,遭到劉嫂的抗議,「你小不了劉先生幾歲,怎麼也喊劉老?」有時我也調皮喊他「劉傳記」,那時台灣有一享名已久的「劉仲記」西點麵包店,雖然彼劉為口糧,此劉為心糧,一字之差,有別顯然,但都極為重要。後來因為黃郛夫人稱劉老為「野史館館長」,加上唐德剛鄉兄譽劉老是「一人敵一國」,「劉傳記」諢名因而式微。至於被泛稱「師父」那是後來的事。

喊卜老「二哥」,未曾有過波折,因為他兄弟六人,么三五夭折,二四六健存,他排行二,喊他二哥,天經地義;「二哥」等於是他的諢名了。為什麼有人喊他「祖師爺」?可能是在劉老收徒以後的事,喊劉老為師父,喊和師父常相左右的卜老喊什麼呢?這好比劉老的女弟子羅國瑛女士,一直喊我「師叔」的道理一樣。其實,劉老和我不是同門師兄弟,我也沒有拜劉老為師,從不曾喊過他「師父」。

出版界盛傳,有位文化人的乾女兒多,劉老的徒弟多。據我所知,劉老正式收徒僅一次,1984年1月16日在台北市敦化北路的安樂園,徒弟的次序是北捷主祕吳夢桂、中時副總蘇登基、商務印書館副總江斌玉,和羅國瑛等四人,四人我都熟識。至於後來的徒弟越來越多,是實情?還是傳聞?聽說還有內圍外圍之分,更有正規軍雜牌軍之別。劉老對此有個說法,在台灣喊師父,好比在大陸喊師傅,狹路相逢或四眼相對時打招呼而已,比「喂」或英文的Hi更套熱呼。每當聊天至此,劉老便徒呼奈何,他當師父常吃虧,因為「有酒不能多飲,打牌不能多贏,泡妞不能多瞅」,劉老已經把它說成順口溜,計四句,我記不全了。

卜老劉老終身耍筆桿,當然著作等身,而且至死方休。1951年2月,中央文物供應社出版了劉紹唐著的《紅色中國的叛徒》,應該算是劉老的代表作,文壇武林為之驚動,被譯成十六種文字發行。胡適博士在該書的序中說:「要想改造一個知識分子是一件終身的工作。本書作者在紅色統治機構中做了一年多的事,他到1950年初,才想辦法幸運的逃亡到香港。」1962年6月1日,劉老在台灣創辦了《傳記文學》。還陸續出版了民國人物小傳、民國大事紀略,叢書、輯刊等等數百種。如同他自己說的:「一位從事被社會所肯定的同一工作,堅持數十年至死。雖然世無完人,但稱得上是位成功者,也不失為是好人。」語重心長,身體力行。迄今年七月,該雜誌已發行了698期,被喻為「民國長城」,彰顯了劉老的精神永存。

卜老有套奇書,那就是《卜少夫這個人》,是我國出版界前所未見、至今尚沒有又有的巨作,該書凡五冊,生前出版四冊,死後補上一冊,書名統叫《卜少夫這個人》,除了在第五冊中因有悼念文稿,作者有重複者外,精確統計,執筆人有445位,比起曹雪芹筆下《紅樓夢》裡的人物男男女女計466人,僅遜21名。寫文章的人都知道,一人寫小說中的眾人易,可虛擬、可杜撰,亦可影射;而眾人寫一人則難,寫一活生生的人尤其難。《紅》書是故事,全是假託的,書裡的人物、情節是不可盡信為真的。而「這個人」就在眼前,活蹦鮮跳,寫法各逞妙筆有異,素材和對象卻唯「卜」一人是尊,假不得,連想當然耳都不可以。有趣的是,《卜少夫這個人》中,以「卜少夫這個人」為題的竟多達31篇。細看作者群的組合,更是包羅萬象,公卿將相、牛鬼蛇神、各行各業、男女老幼,應有盡有,有位「不名老人」在文章中說「我不認識卜少夫這個人,但我曉得卜少夫這個人」。你說奇怪不奇怪!

《卜少夫這個人》五冊計882頁,每頁900字,總字數竟有110萬字以上,比起司馬遷的《史記》,約有一倍之多。古今中外,除了政治人物,恐怕鮮少人有卜少夫其人的魔力之大,舉一小例,在下我囚居綠島被認作政治犯期間,千餘人奉命寫「蔣公」,不知寫了多少篇,多少遍,歌而頌之,畏而敬之,聆其名諱要立正,書寫要空格,受其叨擾實在是煩不勝煩。「蔣公」是神不是人,卜老是人不是神。

為什麼會有這本書?卜老邀稿時說:「通常朋友中有一方死亡,另一方會寫文悼念,但對死者毫無意義。我現在請你趁我活著時寫篇文章,寫關於卜少夫的文章,直率地、無顧忌地、無保留地、沒有半點虛偽客套地,痛痛快快寫出您對我的印象來。」這封信付郵後,有了動靜,但不如預期理想。他明裡忍了,暗裡有了埋怨。有次他和我同階站尿,抖擻抖擻,怪不順暢,提起了這檔事,嘀咕起來:「他媽的,還差不少篇,請人寫文章,比湊飯局還難。」「當然不順暢,您已七旬老人,捧您肉麻,損您何必,很難為人的。」他瞪我一眼,沒吭聲。不到一年,這本書問世了。第二、第三、第四冊,每隔半年或八、九個月,也陸陸續續出版了。理由無它,「尚有餘稿,欲罷不能。」卜老過世後,案頭仍積類似稿件,加上悼念文字等,於是有了第五冊。

我認識劉老比認識卜老早約兩年,但耳熟《新聞天地》和卜少夫其名,卻比劉老先。1970年的五月初,在中國書城的第三次籌備會上,我才把《紅色中國的叛徒》作者的真面目,和劉紹唐本尊重疊在一起,因而在會中除了聆聽主席何凡(即夏承楹)的談話,特別注意到彼時還沒有被尊為「劉老」的劉先生。

最初印象是:一、北方話,沒有北京腔那麼膩,也不似天津嘴那麼油,可謂悅耳動聽;二、小平頭,為與會人中所僅有;三、雙眼在瘦頰中炯炯有神;四、左衣口袋裡插了兩支筆,跟著身軀晃動而晃動,有隨時捨他而去的衝動。會議的重頭戲是組織管理委員會,何凡被推為主任委員,劉老被推為文書,劉老見大勢底定,不知為啥,指定我說,那請胡老弟共同擔任。事後問出原委,「我看你一直盯著我這兩支筆。」這大概就是我和劉老訂交的開始。

新加坡第二屆國際書展,主辦人喬布拉(蓄黑鬍者)與劉紹唐(左二)、胡子丹(右一)等人合影。 圖/胡子丹提供

和卜老訂交,那是1972年4月27日,之所以確定這一天,是因為我隨何凡、劉老等人,同去新加坡參加第二屆國際書展,展出日期是4/28-5/3,頭天過境香港,當晚有香港出版協會朋友們設宴招待,卜老是應屆理事長,輪到我握手致意時,他脫口而出:「子丹,辛苦了,這次你要給新天寫幾篇報導,主要就是書展的情形。」新天就是《新聞天地》,他話說得那麼自自然然,態度也自自然然,連我自己都錯覺到和他確是相識多年的忘年交了。其實那天是第一次見面。卜老長我整整二十歲,他和劉老一樣,有種「即之也溫」的魔力。長者言,我不得不遵。可是沒想到,我從那次開始,給新天和也是卜老經營的《旅行雜誌》寫稿譯稿,斷斷續續,幾乎有二十五年之久,其中差不多有一半年頭,我還擔任了兩種雜誌的台北特派員,寫稿譯稿更勤,偶爾他會來信,來電話,甚至由新天台灣辦事處姚太太轉來言語,要我下一期多寫一篇。卜老的兩個雜誌,新天是1945年在重慶創刊,《旅行雜誌》後幾年在香港出版,最初幾年,特別是1947至1948兩年,新天的創辦人之一陸鏗先生說:「很多人是從《新聞天地》上來找政治行情!」新天曾經洛陽紙貴,風光亮麗,名列全國第一第二的刊物,每期發行量超越百萬份。但是曾幾何時,兩份雜誌的稿源,自1980年開始越來越困難,究其原因,是和卜老在1981-1987年間,兼任了兩屆國民黨執政期間的立法委員有關,寫稿的人下筆有遲疑,編輯對稿件的取捨也有遲疑,讀者的閱讀興趣更有了遲疑。有了公婆的立法委員辦的雜誌,政府和讀者之間很難兩面討好,此時,卜老有了警覺,力謀對策,他找胡濤先生和我草擬公司組織章程,準備另起爐灶。可惜為時已晚,即使立法委員不再,加上多種政論雜誌的雨後春筍,新天和旅行雜誌也就漸近尾聲。新天最後一期封面,是卜老高舉雙手,表示人和新天偕亡;出版後不數日,2000年11月4日,卜老在病房自拔氧氣管。瀟灑而去。

想不到的是,稿源不愁,而且越來越旺也是苦惱,劉老的《傳記文學》就是嘗到了這個滋味,他說,來稿不一定適用,邀約的稿有時也不理想,最最苦惱的是「大人物」交託的稿,登與不登都有預知的麻煩;涉左偏右,左右為難;說東道西,不成東西。尤其是在戒嚴期間(1949-1987)。劉老人脈雖廣,活動力強,終究是名反共義士,為了內容的確鑿據實,在海外選購的有關書刊資料等,他央請立委張翰書兄和也是立委的卜二哥帶回台北。考訂無訛,引入文章後,言人人殊,因而惹來麻煩不少,受了多少折磨、質疑,撮鹽入火,處處掣肘,竹無心豈料節外生枝,藕有孔居然穴內尋泥,使他時有軟弱、躑躅、意冷,但他心療復健極快,多次自嘲:「你要求全,就一定要受些委曲」。有些人仍然習慣於讓少數當權者的歷史糾葛,來抹殺客觀存在的既有事實。劉老決稿甚嚴,作者群幾乎全是響噹噹知名人物。有次他接到一篇去英國學習雷達的文章,作者梅汝琅,問我識得不識得?我說梅乃空軍前輩,僅聞其名,劉老知道我在海軍裡學通信,雷達是必修,故有此一問。順便邀我寫一點軍中事,我據實以告我曾有一稿,投而未中,他要我重寫再投。不久,在第28卷第5期,這兩篇文章都被刊登出來。可算是《傳記文學》刊載我國空軍和海軍事蹟的濫觴。稍後,有篇趙璵先生寫的海軍文章,我記不清是《傳記文學》轉載紐約張澤生兄編的《海俊通訊》,還是《海俊通訊》轉載《傳記文學》,劉老拿給我看,文筆上乘,內容翔實。同時得知,張、趙二人原為海校39年班同學,澤生兄和我曾先後服役於永昌號軍艦。而趙璵的文章,後來便常在《傳記文學》上看到了。

我投稿《傳記文學》都是郵寄編輯部,儘管是劉老自己關照我寫的。印象深刻的有〈甘於寂寞的陳之邁〉、〈老店新開更上層樓〉、〈苦學有成余阿勳〉、〈楊逵綠島十二年〉等。寫陳之邁是因為劉老和我在羅馬時曾經連袂拜訪過他,「老店新開」,是祝賀傳記喬遷之喜,寫余寫楊是因為我曾經被囚綠島。有趣的是,「老店新開」一文中,有一段文字專寫《傳記文學》的特約編撰沈雲龍教授,可是我和沈教授僅僅是在會場中的一面之緣,怎能憑空想像,著墨勾繪。不要緊,劉老自有主張,他塞我一紙條,寫的全是沈雲龍,叫我斟酌,融入我的文章中,無縫接軌即可,特別叮嚀:「至死不得洩密。」如今兩老都已作古。為文不能掠美,說出來應該無妨。

劉紹唐(左起)、胡子丹、卜少夫,1975年台北通天閣尾牙宴。圖/胡子丹提供

另有一稿,和新天和傳記都有淵源。我給新天寫了好幾個長篇,其中之一為筆名「霍必烈」的〈我在綠島3212天〉,約二十萬字,自1989年4月1日第2146期起,至同年12月23日,第2184期止,連續刊出36期。連載期間,劉老有次嘀咕,為何此稿不給傳記,我說怕您不用,太長了,再說(我沒說)「我沒有知名度」。我建議,能不能將該稿削短不超過一萬字,改名〈跨世紀的糾葛〉,作者用真名「胡子丹」,讓傳記用,好不好?劉老顯然高智商,聽話至此,舉杯瞇眼,曰:「畢竟還是一碗冷飯。」打消了我投寄傳記的念頭,但沒有打消將此稿削短另用的準備。潮起潮落,醞釀發酵,終於心動手癢,初改仍有一萬五千多字,先後投寄兩日報和一晚報,均蒙「來稿過長」或「來稿不合時宜」退回。直到2000年2月10日劉老過世後,我參加了卜老主持的在亞都飯店的治喪籌備會,群賢畢至,大雅當前,劉老生前最愛熱鬧、最會製造高潮,更是最有人緣的人,徒弟們都是社會上最有活力的菁英,其殯儀風光旖旎,非常人所及。果不其然,劉老大去後差不多有一個月左右,各大報紙和雜誌,幾乎全有了悼念劉老和回顧「傳記」的報導。我欲趁勢插一腳,一怕插不進去,二想我能說些什麼呢?已經被所有文章的總和編織成「完人」的劉老,我還能寫什麼「完人」的事蹟呢!除了去劉府靈堂對劉老遺像鞠躬如儀,向劉嫂說聲節哀外,我啥事沒做。過了好幾個月,《中國時報》舉辦「第一屆劉紹唐傳記文學獎」,讓我想起了被我冰藏已久的那篇文章,不妨拿出來校訂一試。參加以劉老名諱舉辦的傳記徵文,就是最好方式的紀念劉老;浮雲別後,獨自登樓,能不能發表是另一回事,盡心抒情而已。規定六千字,削足適履,落帆過橋,有的整段不要,專挑贅字廢詞開刀。紅藍筆時代早已沒落,幸虧使用電腦,計算字數極易,只須滑鼠按鍵就行。於是,改了又改,算了又算,連題目「跨世紀的糾葛」和標點符號在內,總共五千九百九十七個字,限時掛號寄出。2000年9月29日發布評審結果,「跨」文居然入選,而且首名。評審委員邱坤良教授的激辯是:「它最具有傳記文學的體例、標準和內容規範。作者以他個人的歷證,表現出身處的世紀之間,曾經發生的重重糾葛和荒謬……」頒獎台上,當我由劉嫂手中接過獎牌時,她致辭說:「如果紹唐在世,見你得獎,不知道有多高興。」時光不能倒流,生死也無法逆轉,這倒是真實的另類高興。

和卜老密切往來,莫過於吃飯和晨運。說來笑話,我一輩子和同一人同桌吃飯,除了老伴,次為家人,第三順位可算是卜老了。卜老來台北來得勤,尤其是當立委期間,每次他電話約我和朋友們餐敘,我從沒問過這次的東道主是誰,當然,他偶爾會告訴我,今天你埋單最恰當。他也常常提醒我,「晚上你要多注意某某人某某人的講話。」他再三告誡我不可當場速記,錄音更不行,腦記多少就記多少。這點和劉老不同,劉老總是要我養成隨身帶筆甚至帶小紙片的習慣。有個時段,我給新天寫「每周評論」,寫到有天教育部長蔣彥士電話卜老,詰問某期的「每周評論」是誰寫的?記得是寫一件台大校園裡發生的雞毛蒜皮,我根據小道消息,加上我每天在台大打網球,耳聞球友們的傳說,匆匆寫就。這件事我自己檢討,寫作態度不夠嚴謹,沒有經過查證。這當然是作者的過失,但也沒有嚴重到驚動官方。幸虧卜老有擔當,夠江湖,沒有把凶筆交出去,小事化無。不過,新天自那期以後的「每周評論」,作者必須具名,而且是真名實姓,不得化名或筆名。我膽小,驚弓之鳥,我願意改寫另一專欄「今日台北」。

每次去香港,去銅鑼灣卜老府上享受二嫂稱之為「家常飯」,是必有的行程。所謂家常飯有幾點特色:一、滿桌家常菜,連佐料都是大陸貨例如鎮江的醋;二、除了大同電鍋來自台灣,其他碗盤碟筷都來自大陸;三、餐前必須把一張靠牆的四方桌抬出來再拉成大圓桌,餐後恢復原狀。有次,記得是1983年1月9日,我記得這個日子,是因為頭年的聖誕節,卜老的四弟卜乃夫,也就是名作家無名氏由大陸來到了香港,1月9日是新年後的第二個星期天,我和他在他二哥家就擔任了這件抬飯桌的工作。無名氏說這太「家常」了,在大陸一般中產人家,客廳兼飯廳,就是這個樣子;四、用餐時,坐在二哥旁邊的人有福了,無拘男女老幼,二哥都會為她或他布菜舀湯的。

卜老來台北住第一大飯店期間,他約我共享晨運,我們慢跑過圓山、國父紀念館、植物園、台大校園、中正紀念堂,新公園,甚至跑過大崎腳到國史館的那段北宜公路。他弟弟老六卜幼夫和他兒子卜凡參加過幾次,劉老有時也來湊興。每至空曠處,僅他和我,拭汗喘息時,他會和我談些正經八百,例如下一個專欄寫啥,「我去大陸探親」、「我在綠島3212天」、「今日台北」等等。有天告訴我,計畫寫一本書,叫《二十世紀人》,邀我充助手,要訪問若干老人。某次由卜凡駕車,順路接我,同去重慶南路二段孫運璿公館。訪問完畢,來到門外,正準備上車時,卜老雙手撫弄褲子拉鍊,急呼呼說:「等等,我要撒尿!」他真的面牆辦事了。上車後我問,為何不在孫府借廁方便,他說,這不也方便!幸虧,這條巷子官邸多,人車少,不然真尷尬。卜凡沒表情,想必見怪不怪。兩年後,他轉住亞都飯店,因為附近很難停車,慢跑便停止了。他開始了不知在哪兒學來的怪體操,晨起在臥室操練,自說自話說是可以延年益壽,抗病消毒,還胡扯,說也壯陽。

《二十世紀人》,受訪的人物有郎靜山、俞大維、李國鼎、吳大猷等十多位,1994年出版後不久,他說,這是上冊,下冊要去大陸訪問,第一位是鄧小平,問我有無興趣同去?我說心嚮往之,但絕不可能,即使打通了關節,我也沒那個膽,後果堪虞。後來聽說,他真的和他同鄉江澤民會了面,談些什麼,我沒問。

1974年,參加法蘭克福國際書展後遊覽雅典,李振華(左起)、何恭上、張清吉、鄭李足、劉紹唐、胡子丹。圖/胡子丹提供

和劉老過從甚密的機緣,應該是從1972年開始,莫過於出國和中午他稱之為「工作飯」的,工作飯僅他和我二人,我的辦公室在博愛路,每每中午時分,他常常路過,他知道我多年的午餐一向在附近就地解決。他來了,有時候說幾句話就走,不像是交代什麼但確是交代什麼。有時約我去中山堂對面一家地下室的城中西餐廳,我心知肚明,一定真的有事交代,談的幾乎全是書城、書展、準備成立出版協會的事。每次分手他總是說,這事你辛苦點,你不具名,不礙事,他知道我是被監管的人,具名的事最好不讓我做,因為警總會找麻煩。在書城,他是第二屆主委,我是第三屆,又同是第一屆的文書,所以彼此配合的地方正多。至於出版界組團出國考察或參加書展,每次的團長非他莫屬,而祕書的工作他都要我幹。我們出國十多次,東南亞、北美、歐洲等等國家。每到一個新碼頭,白天辦完正事,晚上如無團體應酬,他會一人單飛,為《傳記文學》拉稿或拜會預約的作者了。他往往半開玩笑半認真地即時宣布,晚上的團長我請胡子丹幹。

有次聊天,劉老說,我們朋友當中,有幾位年輕人,假以時日和機緣,一定有所成就,其中有李敖、蘇登基,和黃成助。三位我都識得,如今李和蘇都已往生,成助兄很久未見。

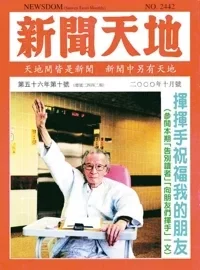

2000年10月號《新聞天地》封面,卜少夫向他的朋友和讀者揮手道別。圖/本報資料照片

每次出國期間,幾乎是每夜每夜,我都有兩件私事要做,一是寫稿,當天的活動和見聞都詳盡記載,兩三天付郵一次,寄回台北發表,這是我在出國前在警總具的結,回國後寫報告時免寫詳情,只要將已發表的文稿附上即可。劉老對這件事常有提示,總是說今天碰到的某事或某人,今天就消失了,不必再提,實際上是在關照我不用寫在文章裡了。再有一事,我幾乎每夜寫家書,是寫給在大陸家人的家書;記得第一次到新加坡,第一夜我寫給我哥哥的信,同樣內容寫了十二封之多,分寄大陸十二個地方的電力公司,因為1949年我和他分手時,他在上海楊樹浦電力公司工作,要他回信的地址就是香港的《新聞天地》,果然,一回台北,台北《新聞天地》辦事處要我去取信了,哥哥的信,原原封封躺在另一個安安全全大信封裡,捧在手裡,那份喜悅和驚訝是難以描述的,快四十年的懸念,剎那間落實在十指之間,豈止「峰火連三月,家書抵萬金」可喻。謝謝卜老,新天成了我的海外驛站。這件事還要謝謝何凡先生,出國書展,如果有他同行,我常和他同房,晨起都關照我多睡幾分鐘,他說,他早些日子也如此過過,要我注意,天機不可洩漏。

我極欣賞劉老的「柔軟」外交,瞇瞇的笑和猜拳式比畫。和卜老的有稜有角、兩拳貼胸正是強烈對比。有次在書城,有個攤位不守規定,販賣不合規定的書刊,它本身不出書,陳列的都是代理別家的書,他主要商品是筆墨文具等。劉老散步到了他的攤位前,和這位老兄和顏悅色,談起了徽墨宣紙等等,問起銷售情形如何?無意中提起有家專賣文房四寶的著名廠商,有意向書城申請攤位,他一聽慌了,「劉主委,您千萬不能讓他進來,他一進來,我這小本生意便完了。」劉老趁勢向他說明了利害,如果執意不聽總幹事的勸告,把違規販賣的書刊收起來,他只好按章辦理,讓那專賣文房四寶的廠商進駐書城了。

卜老可不如此處理事情,記得是「亞太地區出版人會議」在台北舉行,某天中午,有位書店老闆堅持要請卜老午餐,躬逢其盛的人包括我在內,都應邀作陪。這位老闆不斷打躬作揖,布菜奉茶敬菸,卜老忽地正色的說,「你請我吃飯我來了,你勸我酒我喝了,可千萬別要我做什麼事。」試想想,一位耄耋老人,在餐宴眾人場合,居然講出了這樣的話,是天真,還是世故?

卜老在立法院行走期間,即使是「假作真時真亦假,無為有處有還無」,有件事他是免俗而不從俗,不可小覷,那就是他的經濟情況並無改善,阮囊羞澀的尷尬還是有。例如他在台北買了兩個單位的國民住宅,作為新天辦事處和他來台北的住處。還是由李道法先生和我二人擔保,向銀行分期貸款買的。還有在楊允達先生的文章裡,有段無意中聽到的底蘊:「卜說,我卜某雖然窮,但路費還是有的,謝謝你們長官的好意,我絕對不能拜領,請你帶回去。」卜老晚節不保,掉進了大染缸,即使是有限的清廉,也算是難得清廉了。

和卜老相處,沒大沒小,自由自在,可以孔夫子,也可以孔乙己,他把《新聞天地》暫擱九霄雲外。劉老雖然半斤八兩,但往往心有旁騖,即使觥籌交錯,或酣談咖啡座間,《傳記文學》仍繫心頭。兩位都是性情中人,更是膽識過人,在或虛或實、亦假亦真的人世間,開鑿了兩條彩色棧道,「新天」給活人攬鏡,「傳記」讓死者現身。我有幸,熟識二位如此怪人,亦師亦友亦兄長,加上運氣好,活得久才能寫此文。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代