♦ 本篇文章轉載自 南風窗。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/3/9

這天平淡而疲憊,她只打算寫幾百字“每日打卡”的練筆。

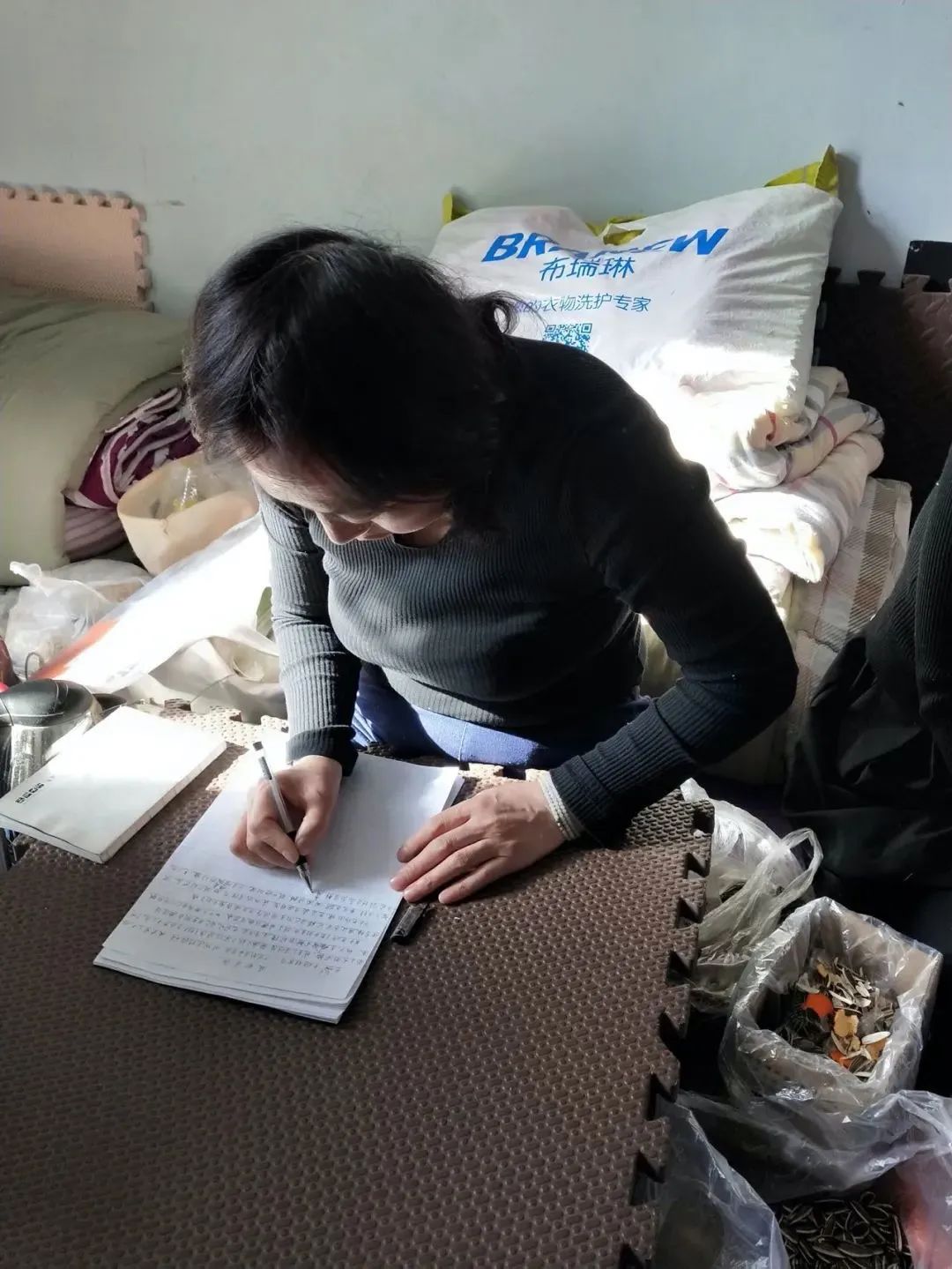

她小心翼翼地安置自己的肢體動作,像招呼老人睡覺那樣,盡可能地輕柔、緩慢,能供她騰挪的空間最多六七平米,刨開一張單人床後,角落裡緊巴巴地堆著雇主不用的家具、她自己的行李,還有兩隻軟塌塌的食品保溫手提袋,蓋不嚴,尹曉煒這些年隨身攜帶的手稿溢出來。

寫字的時候,尹曉煒目光炯炯,指力矯健,渾身精力都從白天十幾個小時的忙碌裡復活。將桌面上那本何偉的《尋路中國》豎在手邊,可以稍稍聚攏一點光線,削弱可能發出的動靜。

曾經有一位雇主不允許尹曉煒晚上開燈,因為“住家保姆只需要白天干活兒,晚上睡覺,不需要燈光”。目前知春里這戶五口之家,是尹曉煒北漂17年來待過的第40個家庭。

在經歷了世紀末的東北下崗潮、喪夫、“南漂”後,尹曉煒在2000年來到北京,這些年來,被雇主安排在哪裡,她就在哪裡見縫插針抽時間寫作,像法國作家妙莉葉·芭貝里在《優雅的刺猬》裡描寫的那個門房,一個月薪六千元的家政女工沉睡後,一個五十歲的“中年文青”甦醒了。

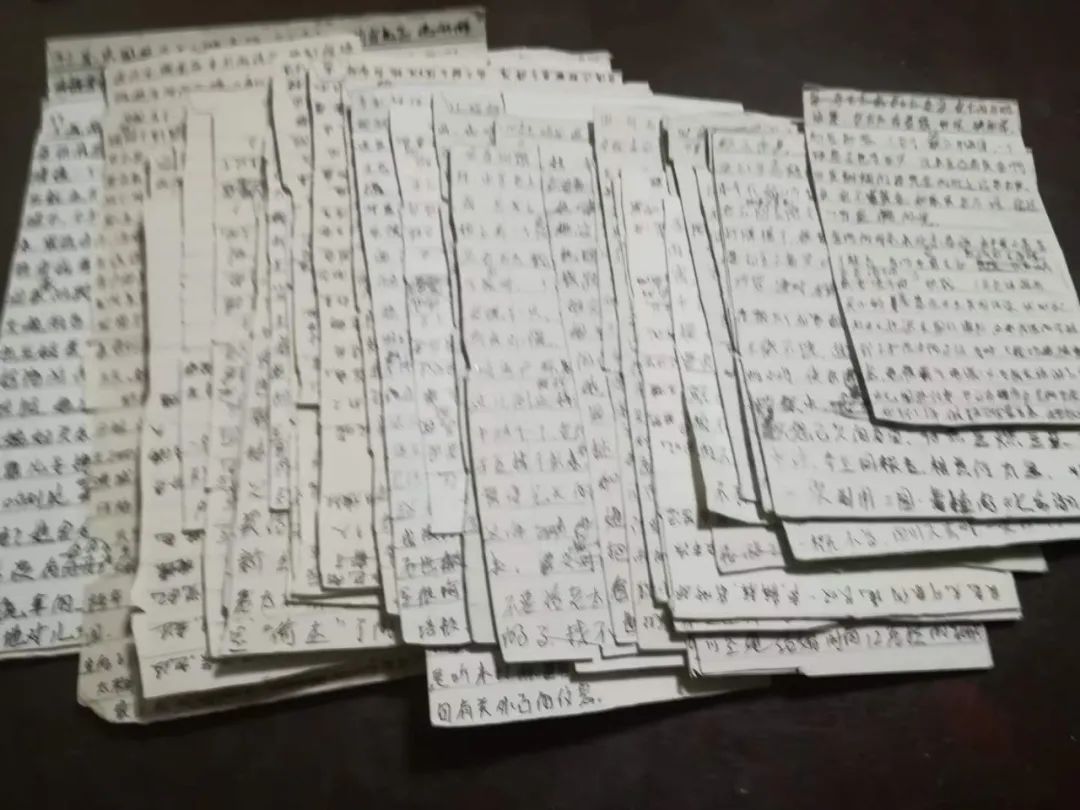

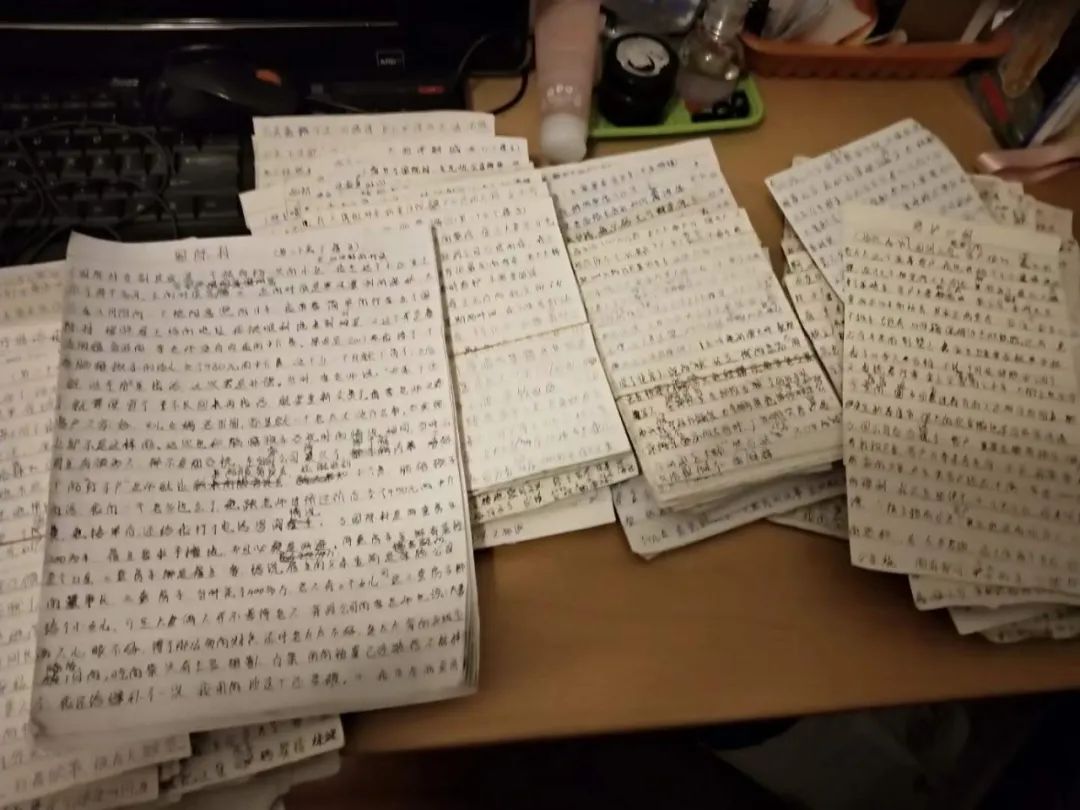

“小時候夢想當個作家,現在真的成'坐家'了——坐人家家裡!”自嘲歸自嘲,但其實十多年來,尹曉煒在蠻多工人文學刊物、非虛構類新媒體平台都發表過文章,也參加過一些公益組織創辦的工人大學、家政女工寫作計劃。過去這三年,她在夾縫中寫完了第一部自傳體紀實類小說《北漂》,共計18萬字。

她將自己定義為“流浪者”,比起“漂泊者”多了某種蒼老的詩性。生活無波無瀾,但寫作是生命裡的一條帆船,載她引往自由的淵藪。

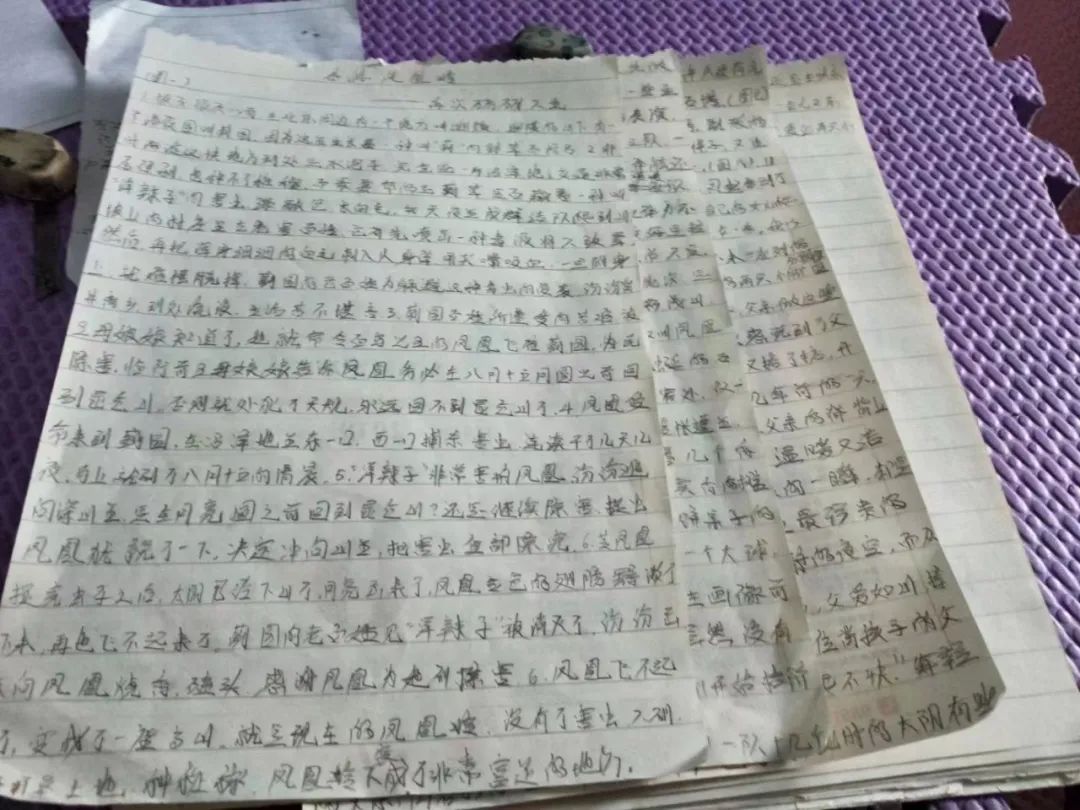

她不會用電腦,手動輸入手機裡,也常常“不知怎麼就搞不見了”,於是,大多數作品都以手稿形式保存下來,跟隨她漂泊流動。

尹曉煒在寫作

如今,這個年過半百的東北女人孑然一身:無房無家,無兒無女。但她感覺自己離自由越來越近了——兩年前,尹曉煒用二十多年積蓄在山東濟南市郊買了一套小兩居,打算獨過晚年。

女人五十,她終於看見了實現人生理想的可能性:擁有一間自己的書房。

初春的北京,尹曉煒約我去地鐵十號線見面。我問她哪一個站,她重複道:“十號線,D出口”,經解釋才反應過來我問的是站點,她不好意思地說,“你等等,我去百度搜索一下。”

住家家政工很少有自己的時間單獨出行。為了出來與我見面,她特地請了兩小時假,但得在雇主家吃完午飯再出來,因為飯後她得洗碗。

最後,我在尹曉煒雇主家附近的一家星巴克,見到了這個說話、走路都利落勁道的東北女人:穿著亮色外套,窄臉,細長眼,皮膚微黑,中等個頭,一頭薄而稀的紅色中短髮捋在耳後,勞動者的結實雙手與洪亮嗓門讓她看上去中氣十足。

尹曉煒

閒談間多次引來周圍座客扭頭,她立刻不好意思地放低音量,頷首抿一口咖啡杯裝的綠茶。熱氣氤氳,爬上她顴骨處的兩團潮紅,還有那雙藏在皺紋裡的漆黑有神的眼睛。

剎那間,一個靦腆而鬆弛的女“作家”浮出了水面。

01

四十個住家故事

尹曉煒的一天從早上六點半開始,先做早飯、打掃衛生,然後要給兩個分別79歲和80歲的老人換尿布。

照顧老人是她的強項,上一個家庭裡,她負責照顧一位98歲的老兵。老人患有糖尿病和阿茲海默症,特點是“白天安靜,晚上鬧騰”,一到晚上爬起來,要給尹曉煒開會,一會兒讓她當排長,一會兒要開砲,嚷著要回家,“不待軍營裡”。

去年底,老人忽然住院了。雇主本想讓尹曉煒跟著去醫院照顧,但那家軍屬醫院不太歡迎外地護工,而且大多數都靠護士長內部推薦。

一次,護士長撞見尹曉煒給患者吸痰,便指責她違規,說要罰款。“她不直接讓我走,直接找家屬,說阿姨不專業,給你介紹一個更專業的。”沒過兩天,老人的女兒就把尹曉煒給辭掉了。

目前這家尹曉煒從去年五月份就開始做了,中途因為疫情,雇主怕她一去不返,就留尹曉煒在家裡過了個年,還給她包了紅包。

不過,二十多年的家政經驗教會尹曉煒理性對待雇主的冷熱。北京第一波感染高峰時,她和雇主一家一起“陽”了,燒到38度幾,渾身骨頭疼,吃了女主人給的布洛芬,但“不管事兒”。尹曉煒強撐著照常工作,“雇主可以休息,但我不能不干活兒”。

尹曉煒和雇主一家把通行碼做成蛋糕

二十年來,尹曉煒在五花八門的家庭裡待過,從退伍老兵到九零後全職太太,再到二胎媽媽。她沒有好好逛過北京,但從一個家庭到另一個家庭的過程中,她很透徹地理解了北京之大、之茫茫,看不到頭,摸不著邊。

寄人籬下的日子像開盲盒。曾經有一位88歲的老太太,每天早上六點就要闖進尹曉煒房間仔細檢查,有時還要搜她的身。還有的雇主,在尹曉煒住進家里之前向她強調:上一個阿姨是因為偷東西被辭掉的。

也並非每一家都有單獨臥室可以提供給住家阿姨。比如2017年那家,尹曉煒就被安排睡在陽台,晚上降溫厲害,早晨她常常是冷醒的。還有2019年那家,由於沒有多餘的房間,尹曉煒就睡在客廳。但這家是自供暖,客廳沒有暖氣,她還是得穿羽絨服睡覺。

在“老兵”家裡的半年,尹曉煒則被要求與九旬老人睡在同一個房間,兩張床。老人的藥很多,尹曉煒就把用完的藥盒拆開來攤平,在上面寫作,有空再謄抄到本子上。

沒活兒的時候,她也去廚房裡寫。雇主有次看見了,讓她去書房寫。尹曉煒想了想,最後還是沒去,廚房挺好的,還有插頭,能給手機充電。

講到這裡,我忽然提到在四平方米廚房裡寫完《秋園》的八十歲女作家楊本芬,尹曉煒眼神迷離了一下,裡面迅速閃過一絲微光。

2020年,尹曉煒在一個六口之家待了半年,雇主是個九零後全職太太,雖然給尹曉煒提供了一間房,卻不允許她開燈。

那一家足有兩百多平米,四隻貓,兩個不到三歲的孩子,都得尹曉煒照料。工資與在其他家的差不多,依然五六千,可家務活兒是世界上最難用定數衡量的工作,做多做少都是五六千。

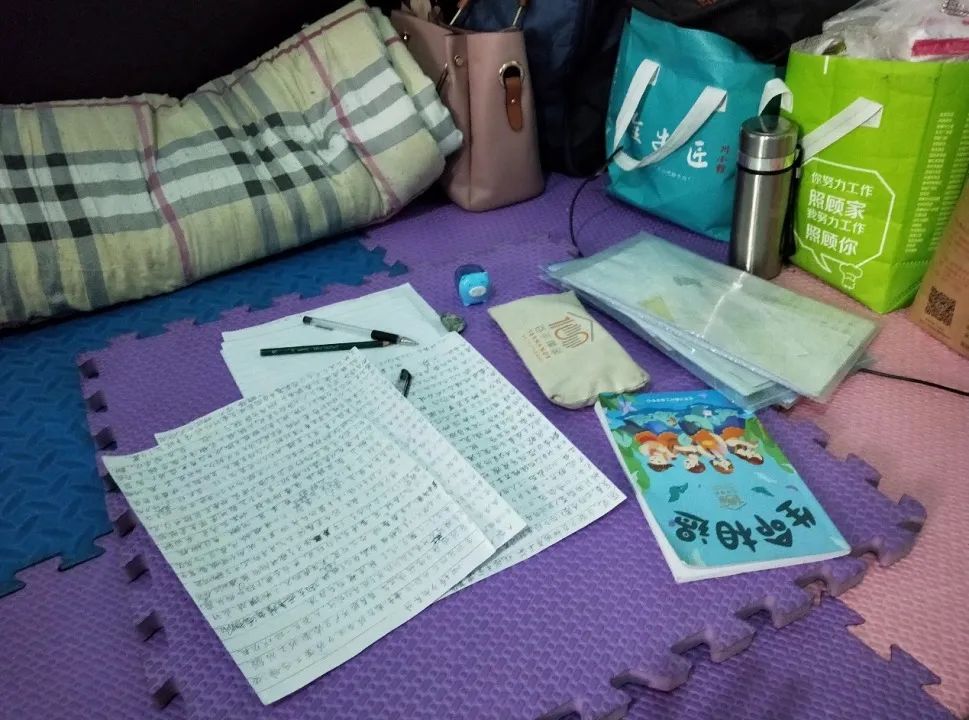

尹曉煒在家政公司地舖上寫作

在這一家的日子,尹曉煒幾乎沒吃過早飯。常常從早上六點起床忙到晚上九點、十點,雇主們愛吃“西式早餐”,吃剩下的麵包隨手就扔掉,不記得要留給尹曉煒,未必是刻意,只是沒有留意。

不過這些都不是大難,最讓人心力憔悴的,是女主人陰晴不定的脾氣。尹曉煒總感覺她愛對自己無緣無故發火,“她帶小孩下樓玩,每隔五分鐘讓我下去送一趟衣服,玩具,水,回來後怪我活兒乾得太慢了”。

在母親的影響下,三歲的女兒也對尹曉煒頤指氣使。女主人不讓孩子飯前吃零食,“但她又不願意把零食放在小孩夠不著的地方”,一天,尹曉煒發現孩子在儲物間偷吃,惶急著去勸阻,卻被女孩指著鼻子威脅道:“你要是敢告訴我媽,我就說是你偷吃的。”

小區裡其他住家阿姨在樓下撞見尹曉煒,調侃她道:你這家以前都是請兩個保姆的,這回划算,花一份錢,僱兩個人的活兒。

“我是偷時間的賊

苟活於世,把自己全部典當出去

跟機器一樣不停地運轉

在繁瑣的工作中,盜取老闆的時間

我不盜取財物,沒有偷天換日的本領

我只用盜取的時間,與文字跳一曲歡快的舞,放飛心海去遠行

……

我盜取的時間不多,零零散散拼成一塊七巧板

就像天空雨後的彩虹,讓夢想去展翅高飛

我是盜取時間的慣犯,想盜取更多的時間

用於大腦的揮霍。”

(尹曉煒《偷時間的賊》2021年,《新工人文學》)

住家保姆通常每個月休息四天,但這是不成文的,實踐起來,常常都有名無實。道理很簡單——就算休息,只要還住在雇主家裡,那麼多活兒擺在那兒,是做還是不做?

很多雇主直接告訴尹曉煒:就算放假,該做的你還是得做,否則就按曠工處理。

一次,尹曉煒與雇主據理力爭“家政工一個月應該有四天而不是兩天假期”,對方臨到尹曉煒辭職前還揪著不放,要求她從法律裡找出來“一個月四天假”的規定。

一些雇主明著不讓尹曉煒寫作。一次,家政公司的介紹人私下告訴尹曉煒,其實雇主一直知道她在偷偷寫作,“她(雇主)其實對你哪兒都滿意,但就是不滿意你寫作。”

尹曉煒為雇主家燉的豬蹄,她發在朋友圈,配文:“八戒踏過火焰山”

為什麼雇主不接受一個閒暇時寫作的家政女工?尹曉煒想,“可能是覺得我不正常吧,覺得不好。

曾經還有一個雇主,開除尹曉煒的原因,就是斷定後者在小屋裡錄製的家政工演說視頻是違法的,“認為跟傳銷組織一樣”。

當然,也遇到過理解甚至鼓勵她寫作的雇主。2017年,尹曉煒報名參加了工人大學,每周有大學老師佈置作業,當時的雇主女兒得知後,專門給尹曉煒裝了一個路由器,方便她上網課。

不過,女主人依然不讓她在晚上開燈,尹曉煒只好就躲在衛生間裡繼續寫,也在衛生間裡完成了工人大學的畢業論文。

同年,尹曉煒第一次在某自媒體公眾號上發表了散文《童年的綠蔭》,拿到了人生中第一筆稿費,一百塊錢。

談起寫作,她的話其實不多,反而有一絲笨拙。她講不出文本上的大道理,無非是一些更具體的,“一天不寫都不行”,“不管寫什麼,都是一種慰藉”。

反而是在擺四十個住家的故事時,她的嘴化為筆頭,傾訴欲滔滔不絕,講著講著眉頭就揪在了一起。

北漂二十年來,尹曉煒發現自己從沒好好看過北京。

她不知道離自己最近的地鐵站,不知道房山和昌平各在哪個方位。一直想去香山看紅葉,但一直騰不出空。想說約其他同樣京做家政工的姐妹,但她們同樣工休不定,這個有時間,那個就沒有。尹曉煒不想獨行,一個人的時候,她寧願寫作。

尹曉煒的部分手稿

唯有在寫作的時候,她能感受到內心隱秘而恣意的熱情悄悄流淌。彼時彼刻,她不是一個孤獨的中年女人,不是一個在北京沒有固定落腳處的漂泊者,也不是一個被家鄉拋棄的遊子,而是一個能明確感受到自我的靈魂。

尹曉煒給自己取的第一個筆名、也是用得最久的筆名叫“塵埃”,“北京這麼大,和我一樣渺小的塵埃太多了,誰會記得我呢?”

02

第一次掌聲

“六歲那年,獲得人生中第一次掌聲”。

在應我請求寫出來的一份“簡歷”裡,尹曉煒專門列了一行註明那次四十多年前的掌聲。

當時,她站在舅舅家背後的土坯山頭上,面對一群小孩兒,繪聲繪色地講了一段袁闊成評書《封神榜》裡的《火燒琵琶精》,語畢,孩兒堆裡倏然掌聲雷動。

被認可的滋味,在記憶裡佔據重要位置。

1970年,尹曉煒出生於黑龍江依安縣,出生時家裡已經有了六個孩子,她是最小、也是存在感最低的那個。

尹曉煒形容自己的童年有點像“張樂平筆下的三毛”,胡亂而莽撞地長大。第一次在村里鄰居奶奶家讀到“畫本”時,她忽然發現,自己的記憶力好像不錯,《封神榜》《劉三姐》《西遊記》這些故事,大多看一遍就能記住並複述出來。

由於家裡孩子多,經濟水平有限,唯一一個上大學的名額留給了成績最好的四姐。尹曉煒趁四姐上學時偷翻她的書櫃,在裡面扒出了海明威的《老人與海》,魯迅的《祝福》,還有莫迫桑的《項鍊》,如今她還回想得起《項鍊》,“講的是一個關於虛榮心的故事”。

她也偷看姐姐從學校裡借來的《中國民間故事選》《格林童話》,冰心的《小讀者》。那時還可以訂《中國少年報》,家裡有了收音機可以聽故事,《楊家將》《岳飛傳》等民間傳說百聽不厭。幾十年後回頭遙看,這些都是為她鋪下讀寫之路的火苗。

只不過,生活不是由片刻與詩句組成的。在那樣的年代,那樣的家庭,一簇火苗短暫點燃稻穗,獲得些噬盡“生存必需”之外的、撻進靈魂深處的美感,而後,卻只留下無人在意的灰燼,引入歲月煙塵。

早些年的尹曉煒

初中輟學後,尹曉煒進入一個國營建築單位做塔吊司機。夏天雨後,塔吊電路系統常常不穩定,一啟動按鈕就會被電打,但“一個女司機坐在高高的塔吊車駕駛艙”那種滋味很爽,很暢快。

只不過凌空短暫,最終要落到地面上來。到了年齡,尹曉煒就像家鄉其他大部分姑娘一樣,“隨便抓了個男人把自己給嫁出去了”。

直到2000年,丈夫被查出肝癌。與此同時,世紀末的東北下崗大潮裹挾了尹曉煒。

失業的厄運與丈夫的癌細胞都在半年內迅速蔓延,丈夫去世後沒有給尹曉煒留下孩子,只留下了5000元外債。

為了活下去,尹曉煒開始南下打工。那時候去南方就像“逃荒”,是尋求生的機會。

尹曉煒先去了大慶一家幼兒園做幼教,一年後幼兒園倒閉,她又在親戚介紹下南下去了江蘇,相繼做過飯店服務員、洗碗工、紙箱廠工人、租書店店員,跑過客運汽車,還經歷過幾次死裡逃生。

有三次是差點遭遇車禍。一次是被一輛汽車軲轆貼著頭擦過去,一次是在大雨夜被一輛貨車側壁撞倒在地上,還有一次,是被人力三輪車碾過腳背。但尹曉煒居然拿都沒怎麼著,三次虛驚一場,“我爬起來就走”。

後來她在一所職校旁邊賣大餅,晚上燒煤鍋爐,沒燃滅,尹曉煒沒在意,在東北,留一點火苗沒啥大礙,誰知第二天早上醒來就頭暈噁心得嚴重,她後來知道了這叫“煤煙中毒”,不過她沒去醫院也沒吃藥,躺一整天就好了。

一個“命大、命硬”的女人回憶過去,語調往往是輕快的,含著微微的驕傲。與硬挺的命相伴想隨的,是一份同樣硬挺的、對尊嚴的堅定。

尹曉煒在雇主家的住處

2006年經縣婦聯介紹初到北京時,尹曉煒並非一開始就做家政工。

她去過飯店應聘,最窘迫的時候,飯店打工的小姐妹帶著她去找領班,小心翼翼地問:能不能讓我姐姐(尹曉煒)在這裡吃頓飯?

領班沒有直接答應,但尹曉煒敏銳地捕捉到了人家的眼神,“輕蔑的”“冷冷的”一眼。她覺得,自己的命很糙,但心還沒有,一口委屈湧上來:“我曾經也是個塔吊司機,怎麼混到這地步,連飯都吃不上了?”她扭頭就走了。

她也嘗試過去“體面”的酒店應聘勤雜工,領班“神情高傲”地對她說:“做的都是粗雜工,殺雞,殺鴨,殺魚的髒活累活。”對方強調了好幾遍“粗雜”和“臟活”,在尹曉煒聽來,這就是對她這個外鄉人的“藐視”,最後她還是沒接受那份工作。

“東北人不受待見”,時至如今,尹曉煒依然對這個結論耿耿於懷。她曾經與一個陝西女人在同一家做工,陝西女人負責做飯,尹曉煒負責照顧癡呆老頭。她老覺得,因為自己不如陝西女人“嘴巴會說”,雇主不大喜歡自己,給陝西保姆買衣服,卻沒有尹曉煒的份兒。但尹曉煒自認為是個“倔脾氣”,絕不肯學舌,繼續埋頭乾活兒,只埋頭乾活兒。

57歲的河南人陳夏在北京做家政工14年,與尹曉煒認識6年。兩人曾經在同一戶人家做住家保姆,一個照顧女主人,一個照顧女主人的老母親。陳夏也愛看書,她最近在看斯諾的《紅星照耀中國》,佐爾格的《間諜》,“我倆(我與尹曉煒)一個愛寫,一個愛看,我們的精神生活是很相投的”。

尹曉煒與陳夏

下戶後,姐妹倆也偶爾抽時間出來見面。陳夏覺得,她們私下相處的大部分時間都是在“互相安慰”。尹曉煒是個直性子,喜怒哀樂都擺臉上,不用問,陳夏就知道她是在雇主家受了不愉快。

一天,兩人逛著超市,陳夏看出尹曉煒心情不太好,就給她買了一串糖葫蘆,“哄哄她,人嘛,都是需要安慰的。”

在北京漂泊的這些年,其實蠻多人都給尹曉煒送過書。工人大學的老師送給她一本何偉的《江城》,後來,鴻雁社工的工作人員梅小若又送了她同一個作者的《尋路中國》,做小時工的一位女主人送給她路遙的《平凡的世界》、東野圭吾的《白夜行》,一位記者送了《在時間的核》,還有一名北師大女孩送給他《東北遊記》和一本紅樓夢詩詞選。

給一位沒上過高中的家政工送書籍當禮物,好像與“將六歲那年獲得的第一次掌聲寫進簡歷”一樣荒唐。但在尹曉煒這裡,正是那些書與善意,讓孤獨無處遁形。

家政工是存在摩擦期的工作,不能保證時時刻刻無縫對接。暫時找不到下一戶的時候,尹曉煒就待在家政公司。地舖一晚上10塊錢,衛生間不對家政工開放,洗20分鐘澡10塊錢,洗一次頭3塊。她在這兒最多待過小半年,泡麵時被開水燙傷了腳,走路都成問題,更別說勞動。

好在,還可以寫作。

在服務於家政女工的北京“鴻雁”公益組織工作人員疏野印象裡,尹曉煒永遠是家政公司裡最“不合群”的那個:休息的時候,女工們聚在一起打牌聊天,一片嘈雜環境中,尹曉煒則將自己獨自擱一邊,一面戴著耳機聽網課,一面埋頭專注地用尺子在紙上打格線,寫下一個個文字後,再輸進手機文檔裡。

尹曉煒經常在嘈雜的環境中寫作

03

塵埃有了光

電子雜誌《新工人文學》的編輯萬華山記得第一次見到尹曉煒的時候,是在2018年,北京皮村組織的一次文學講座上。

每每談及“工人寫作”“工人文學”,北京東五環外的金盞鄉皮村是個繞不開的地標。這裡發展出了“工友之家”“打工子弟學校”等社群,也走出了範雨素、郭福來等近年在公共視野裡露面的工人寫作者。

那次,來聽課的大多都是在北京各地打工的外鄉文學愛好者,尹曉煒坐在人群中,神容嚴肅專注,萬華山沿座派發一本期刊,到尹曉煒那兒時沒有她的,他便被尹曉煒攔下詢問。萬華山解釋道:提前訂閱的學員才有,而且他們大多都是在刊物上發表過文章的。

尹曉煒若有所思地沉默了。當然,不久後,她也開始加入文學小組,和其他工友一起寫作、發給萬華山看,主動尋求修改建議。

在萬華山看來,尹曉煒的“散文比詩歌好”,詩歌對語句凝練與遣詞的精準能力要求不低,但散文可以給予她們更寬鬆、生活化的表達空間。

而在萬華山接觸過的工人文學愛好者多為中年,不少來自甘肅、東北等省份。參加寫作小組的年輕女孩很少,“也有二十來歲的,但寫作量非常低”。

在萬華山看來,年輕女孩的生活多樣性無論如何都相對更豐富,她們可以去戀愛、社交、上網,也有多種其他方式來獲得尊嚴感與個人價值,“而這些對於農村來的中年女性勞工來說,是絕緣的。”

一個五十多歲的外地家政女工,往往大半生都在從事體力勞動,“她們獲得社會認同與尊嚴的方式很少,寫作是其中一種,是對存在、對尊嚴的確認。”

尹曉煒在鴻雁寫作小組裡幫別人批改作品

2017年對尹曉煒而言是極為特殊且重要的一年。

這一年,她開始領取老家工廠發的退休工資,每個月1500元。以這樣的方式,她意識到自己人生已過半百多年,同時與前半生的故土進行了一次短暫聯結。

這一年的“三八”婦女節,她在女工資訊平台“尖椒部落”發表了一首《致母親》,與其他幾首詩歌《不一樣的煙火》《流動的出租屋》《流浪人生》一起,在後來的2019年尖椒部落徵文大賽中獲獎。

這一年,她第一次走進鴻雁服務中心,開始參加這裡不定期舉辦的寫作與閱讀培訓課程,參與者大多是與她一樣年齡相仿、多事家政行業的北漂女人。

90後女孩橙子在鴻雁負責社群組織,自2019年加入鴻雁以來,她接觸過的寫作者大多都擁有“四五十歲”“女性”“家政工”等身份特徵。

鴻雁社區的自由寫作小組

橙子發現,在大家的書寫裡,有兩種困頓常被不約而同提起:一個是對家庭的虧欠,“比如沒有盡到對家裡的孝道、沒有做好一個母親”,另一個就是在家政工作裡受到的委屈。

因此,她們寫作,不是為了發表,甚至不是為了“寫得好”,比起這些更重要的,是“凝聚姐妹,抒發情緒”,是“讓這群城市裡看不見的底層女性,能有一個微弱但確定的渠道去表達自己”。

鴻雁組織的寫作課也並不強調手法、結構,不講深奧的理論,唯一的要求,就是自由地寫、大膽地寫。

2019年,尹曉煒參加了“落地生根”家政女工寫作計劃。老師定期發文章給學員,要求寫讀後感。尹曉煒交上去一遍不過關,打回來再改,前前後後改個五六遍很常見。全班十幾個人,能從頭到尾堅持完成作業的就她一個。

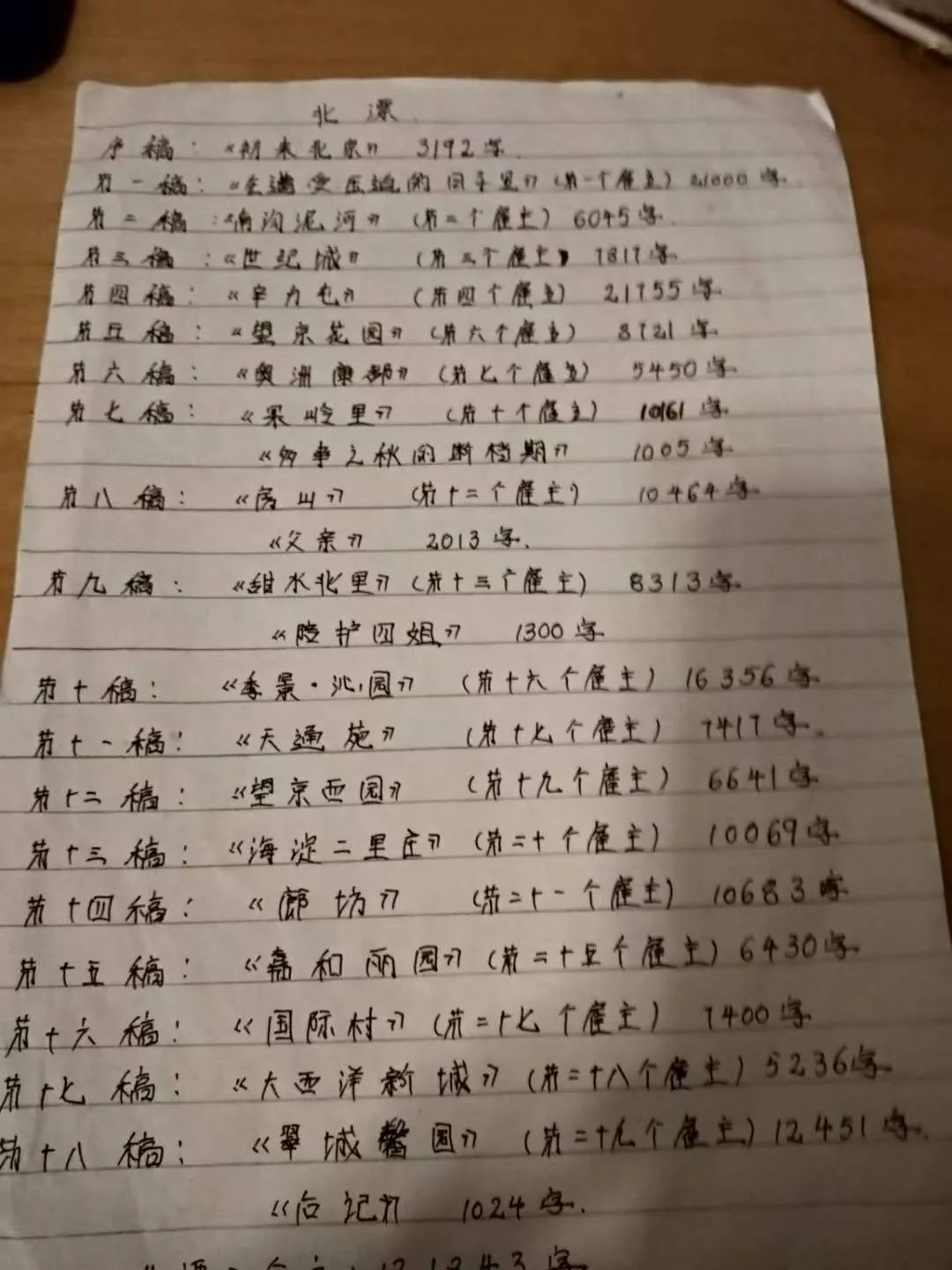

老師鼓勵尹曉煒可以寫一本紀實性的作品,名字就叫“北漂”,並幫尹曉煒擬了十八個章節。2022年聖誕節前夕,尹曉煒正式完稿了,紮紮實實的一本,整整18萬字。

尹曉煒的《北漂》目錄手稿

事實上,不論是女工們的相聚、尹曉煒的《北漂》,以及她與我的私下交流,被談論得最多的話題都不是寫作,而是寄人籬下的住家生活。生存的煩愁與苦悶,永遠排在風花雪月之前。

用鴻雁社工負責社群組織的橙子的話來說:“寫作就像是另一個空間,有抒發情緒、記錄生活的作用,但回到工作中的時候,一切'所謂處境'還在發生著。”

她們的寫作熱情從根源上源於何?是什麼讓她們在忍受生活的疲憊與瑣碎之餘,仍能數年如一日地堅持,即便寫得乏善可陳,即便錯字連篇,即便不能換來發表和稿費,她們依然願意寄人籬下偷光寫作,遠赴千里相聚。

社會學者、評論家黃德海就曾對鼓勵工人寫作這一行為提出的質疑與反思:“鼓勵他們寫作,把他們的情感鍛煉敏銳了,把他們的文字鍛煉得更好了,他們接下來怎麼辦?他們感受的痛苦更劇烈了,誰給他提供平台解決問題?”

尹曉煒在家政公司地舖上寫作

在橙子看來,每週末,當家政工們從雇主家或家政公司抽出時間來相聚,“至少能感受到她們的狀態是放鬆的,平等的,受尊重的”。

北京很大,大家從四面八方趕來,多乘坐公交車,隨隨便便單程就兩個多小時,時間緊就坐地鐵,“因為公交比地鐵便宜”。還要自備餅乾和水,這一天不讓自己再額外支出。

寫作的姐妹們互相以筆名相稱,橙子也與大家一樣管尹曉煒叫“塵埃姐”。“塵埃姐”是橙子見過的所有家政工姐妹們裡,對寫作最“癡狂”的一個:常開夜車,壓榨睡眠時間,而且她隨時隨地都可以寫作,“在日曆背面、在家政公司的泡沫板上寫”。姐妹們都半打趣地喊她“大作家”。

也許這與尹曉煒生活中大部分時候是一個人有關,煩悶與哀樂,她只能訴諸筆頭。書寫,讓她這粒“塵埃”在世界上有了一點痕跡。

鴻雁社區裡,女工們正在舉辦與參加活動

尹曉煒還是鴻雁社工的核心志願者,“除了寫作,社工的其他課程,比如垃圾減量、環保清潔,尹曉煒都從未落過一次”,在橙子看來,尹曉煒參與世界的方式且不僅是寫作。

與其他大部分女工更多談論的家庭與子女相比,尹曉煒會主動思考和探討一些公共領域的話題。在二月初舉行的一次鴻雁“骨干會議”上,大家偶然提到前不久的胡鑫宇案件,尹曉煒就發言提出,青少年問題需要“長期、集體的推動和努力”。

對這些放不下筆的女工們來說,目的即過程。寫作讓她們變得勇敢,讓她們將近夕陽的人生攢起一些光亮。寫作之於她們,就像一個不老的情人,永遠願以少女般的激情去私會。

“我的心裡珍藏著一個情人

我愛你如生命般珍貴

獨自漂泊的夜晚

你我互相陪伴

甚至在睡夢中

你仍然還在我的筆端流淌

在我的眼睛裡

一行行,一頁頁地跳動。”

2021年9月,五十多名家政參加了鴻雁舉辦的藝術節,尹曉煒在日記裡回憶當時盛狀:“好多姐妹說,自己結婚的時候都沒有像現在這麼莊重地化妝”。

04

理想的生活

二月過了一半還不見轉暖,情人節的中午,尹曉煒忽然向我發來一段沒頭沒尾的話:“這個世界,人心不足蛇吞象。客戶的要求不斷升級,活兒在不斷加碼,但工資不漲。”

其實這天沒有發生具體的矛盾,但做完午飯洗完碗後,她忽然委屈起來,有苦要訴。

半年前,與這家雇主籤的合同上,寫明了住家保姆主要負責的家務活兒範圍與工作時間,起初,幾乎每天從早上六點到晚上九點之前,尹曉煒都能把分內之事幹完,但漸漸地,她發現自己需要相應全家人隨時隨地的需求,比如女兒深夜回家要吃宵夜、要洗飯盒,比如隨時被扔來幾件衣服要求洗掉。

就像那些永遠做不完家務的家庭主婦,忙碌一整天,依然找不到自己的位置。

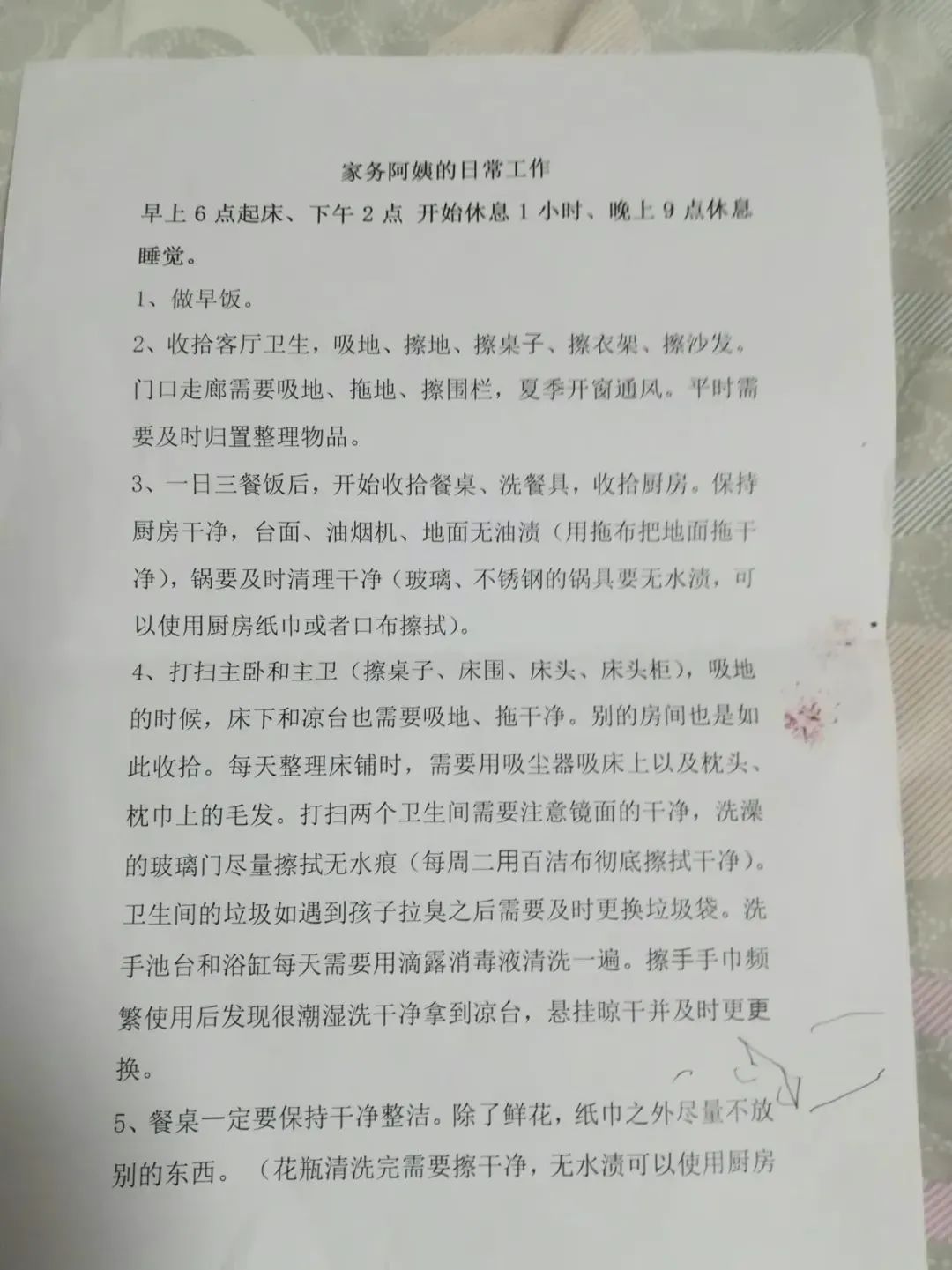

尹曉煒收到的家務阿姨日常工作表

尹曉煒知道,這都是因為她沒有自己的領域,寄人籬下,就像簽了半張賣身契,整個人全部的時間、空間,都是雇主家的。沒有上下班,沒有明確的職責,“不像辦公室的白領、醫院的醫生護士那樣,各司其職”。她明白自己的掣肘與困境,但也明明白白感受得到煩愁。

最近,女主人心情很糟,總喊腰疼腿疼。她女兒讓尹曉煒去安慰,尹曉煒還特地去諮詢了在工人大學認識的一個學心理的老師,對方讓尹曉煒給患者“催眠”。尹曉煒欲哭無淚:“我要是會催眠,我能做保姆嗎?”

她轉發了一條北京住家家政工招聘給我看,七千塊錢,家裡只有兩個老人,家政工得與老人住一間房,房間裡有監控。看上去比她現在所在的這家性價比更高。我勸她不妨去試試看,她不願去,因為有監控,“沒法寫作”。

霧霾的天空

灰濛蒙地遮擋著視線

眼及所視的是

幾個修路的農民工

耳朵聽到的

是機器的轟鳴聲

而此時的自己

忽然覺得就像是一隻井底的青蛙

熱情變成了麻木

希望也是漸行漸遠。

(尹曉煒《霧霾的寒冬》)

據統計,中國目前已有逾3700萬家政工人,其中絕大部分是女性。城市對她們而言是一隻太大的熔爐,生活方面的掣肘,不是單一的苦與累的問題。

橙子跟她們相處多年,知道一些雇主的確不願意家政工們外出,“會擔心她們在外面社交、交流”。鴻雁裡就有一位家政工告訴橙子,每次休息日雇主都會頻繁打電話給她,讓她趕緊回去。

“有的雇主會懷疑我們(鴻雁社區)是假的,是不是騙子?怎麼會有專門為家政女工服務的組織?”一次,鴻雁為女工們開藝術節,有雇主感到不可思議:“怎麼會有給家政工人開的藝術節?”

在大多數時候時候,理解與信任一樣難以達成。橙子曾經認識一位雇主,“兩天換了三個阿姨”。原來,雇主每天都以破壁機打的營養飲料為代餐,她也要求來自己家的家政工們都吃這個,但找來的三個阿姨都不願意,要吃飯。

雇主不理解,為什麼“好的東西,她們會拒絕”。

北京實在是太大了。住著太多意想不到的人,想像不到的生活,太多聞而未見的地點。“尹曉煒”們在看不見的折疊空間裡生存,努力將自己的目光和聲音遞出去。

尹曉煒的朋友圈

這些年,好幾個朋友給尹曉煒介紹過對象,勸她為自己的後半生做做打算。尹曉煒也沒推辭,去見過幾次,最後都還是算了,“這種事不能湊合”。

有一年回老家,親戚也給她安排了相親。尹曉煒一上來就告訴對方,自己不打算生孩子,當時人家就不干了。

“我的經歷告訴我,不能依靠家庭,也不能完全相信一個男人”,尹曉煒想起自己年輕時那段短暫而倉促的婚姻,除了一身疲憊和債務,好像什麼也沒有留下。

對於餘生,她有自己的打算。

2020年,尹曉煒在山東濟南市郊買了一套小兩居。五十歲這年,她終於實現了自己最大的人生目標之一:擁有了一套屬於自己的房子,一間自己的書房。

選擇濟南,一是因為房價相對便宜,二來,作為一個東北人,尹曉煒對“關外”有著天然的親切感,“出了關才有家的感覺”。

在寫於去年秋天的一篇日記《圓夢》裡,她遐想自己的後半生:“一個人靜靜的看書、喝茶、碼字。喝茶要燃一爐檀香,聽一曲《高山流水》。拂去所有的凡塵瑣事,與文字為伴,品讀自己的百年孤獨。”

不過,此時此刻,她只能安靜等待北京的春天來臨。

深夜的雜物間,檯燈偷偷亮起,光線沿著發黃的牆頭爬上來,映出滿屋子奇形怪狀的雜物影子。尹曉煒把未回信息統統拋一邊,坐下來,開始今天的“寫作打卡”。

尹曉煒筆耕不輟

不足八個小時以後,早晨六點半,她得準時起床,給一家人做早飯,然後給老人換尿布、打掃衛生,一直忙到太陽高掛正空。

文中配圖來源於受訪者供圖

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代