♦ 本文轉載自 《黃埔》雜誌。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2019/12/17

1950年1月30日清晨,天下著小雨。台灣台北市泉州街的行人,駐足觀看一隊執行死刑的囚車。吉普車上,五花大綁著一個氣宇軒昂的死囚。當車路過泉州街四巷時,他突然昂起頭高喊:“保珠,保珠,快出來呀!”憲兵沒等他再喊,就用槍托打得他滿頭是血。路邊一位中年男子聽到喊聲,認出這是自己的朋友林正亨。趕忙跑到正亨家里報信:“正亨不好了,保珠快去看看他!”正在廚房給丈夫做牢飯的保珠,顧不上穿鞋,光腳跑到街上,攔下一輛三輪車,直奔馬場町刑場。

馬場町刑場位於台北市郊新店溪的荒灘上,日據時期曾作為練馬場,台灣光復後改為刑場。保珠趕來時,正亨已被槍決,胸部中了兩槍,面朝地倒在血泊中。保珠以瘦小的身軀,抱起丈夫高大的軀體。她不相信正亨會這樣死去,但這已經是不爭的事實了。

❶

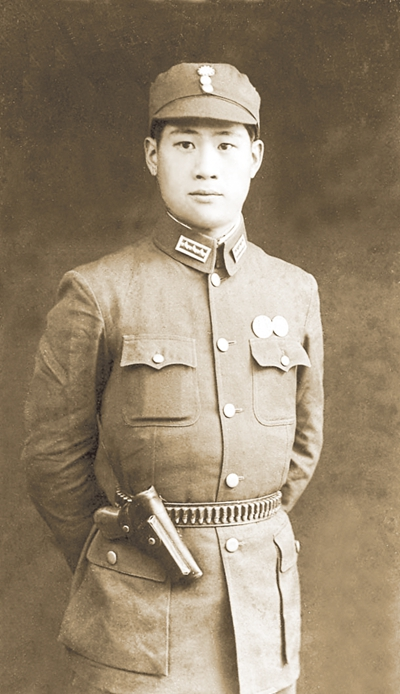

我的父親林正亨,字克忍,1915年8月出生於被史學家稱為台灣第一家族的台中霧峰林家。這個家族在台灣近代史上,湧現過許多抗擊外侮,維護祖國統一的民族英雄。

林正亨黃埔軍校畢業後赴崑崙關作戰前留影

父親林正亨的祖父林朝棟,1885年率自己組織的棟軍,協助台灣巡撫劉銘傳在基隆獅球嶺與侵台法軍作戰。林朝棟在雨中苦戰月餘,彈盡糧絕,他派家丁去霧峰林家求援。夫人楊水萍依照“國比家大”的家訓,變賣全部家產,組織一支6000人的軍隊前去增援,裡應外合打敗了法軍。劉銘傳稱楊水萍為巾幗英雄,她還被清廷授予“一品夫人”稱號。

我的祖父林祖密,在甲午戰敗,台灣割讓給日本後,將龐大家產變賣,回大陸支持孫中山革命。1915年,他在鼓浪嶼加入孫中山創建的中華革命黨(國民黨前身)。1918年,他花50萬銀元組建了閩南革命軍,打下福建7個縣市,大振革命軍威。1925年,林祖密在閩南被反動軍閥捕殺,成為辛亥革命烈士。由於生前將大部分財產捐給國民革命運動,他犧牲後,全家陷入生活絕境,不得不從福建遷回台灣霧峰林家。

林正亨父親林祖密和家人在廈門合影

父親1939年畢業於南京中央陸軍軍官學校(黃埔軍校),畢業後參加了廣西崑崙關大戰。1944年參加中國遠征軍赴緬甸抗日。父親回國後加入中國共產黨。1946年被派往台灣參加黨的地下工作。1950年犧牲於台北馬場町刑場。

我們家族是台灣200年來最著名的五大家族之一,同時也是台灣唯一拒絕與日本殖民者合作的家族。為什麼能做到這一點呢?因為林家十分重視家風和家教。“亡台遺恨”這四個字,深深紮根於家族成員心中。日據時代,台灣學校都不教中文只教日語。霧峰林家為繼承中華民族文化傳統,決定在家裡組織中文私塾教育,所有林家子弟都學中文,不學日語。那時,林家的大門都面向祖國大陸的方向,期盼祖國能早日收回台灣。

❷

1935年冬天,剛滿20歲的父親和朋友在酒樓吃飯。因時間較晚,遭到日本憲兵痛打。這種屈辱,使他決心離開台灣回祖國大陸謀生。為了去南京報考中國第一流的美術學府——南京國立藝術專科學校,最疼愛他的母親,通過“搖會”(民間的一種信用互助方式),為他籌備了一筆學費。

父親來到南京時,日本侵略軍已經佔領了中國東北和華北,每個熱血青年都想投身抗日。父親決定丟掉畫筆,報考南京中央陸軍軍官學校。當時,他的志願有兩個,一個是空軍航空兵,另一個是陸軍防化兵。但航空兵的學員已經招滿了,他只好報考防化兵。

1936年,林正亨在南京留影

1936年,林正亨母親郭玲瑜與六子女在霧峰林家合影

1939年,父親軍校畢業後,正趕上廣西崑崙關會戰。我的姑姑林岡(雙盼)有一張父親贈給她的照片。照片是父親戴著鋼盔的軍官照,上面用鋼筆寫著:“戎裝難掩書生面,鐵石豈如壯士心,從此北騁南弛戴日月,衣霜雪。笑砍倭奴頭當球,飢餐倭奴肉與血,國土未復時,困殺身心不歇!”姑姑說:“那時,你父親在96師參謀處,被日軍重重包圍。他帶領情報排30多名士兵,從日軍圍困中突圍。他們邊打邊撤,子彈像炒豆般響個不停。突然,一發砲彈在正亨身邊炸開,彈片擊中他的鋼盔。鋼盔左側被擊穿,留下一寸多長的洞口。幸好他頭部沒有受傷,而身邊幾個戰士已經犧牲了。他們整整打了四天四夜,才突出重圍,這時全排30多人只剩十幾個人了。”

林正亨赴崑崙關作戰前寄給妹妹林雙盼的照片

聽說父親還參加過中國遠征軍,赴緬甸作戰。媽媽對我說:“1944年初,我那時剛懷上第二個孩子,日軍佔領了湖南長沙,不久衡陽陷落。日軍逼近陪都重慶,全國人民掀起抗日熱潮。大本營決定組建第二支中國赴緬遠征軍,重慶報紙頭條登出大字標題——'一寸山河一寸血,十萬青年十萬兵'。你父親熱血沸騰,想參加遠征軍。我對他說:'老大不滿兩歲,我又要生老二了,家裡沒有錢,你走了我們怎么生活啊!'你爸說:'沒有國,哪來的家?我去緬甸抗日,你們投親靠友吧!'他就這樣離開了我們。”

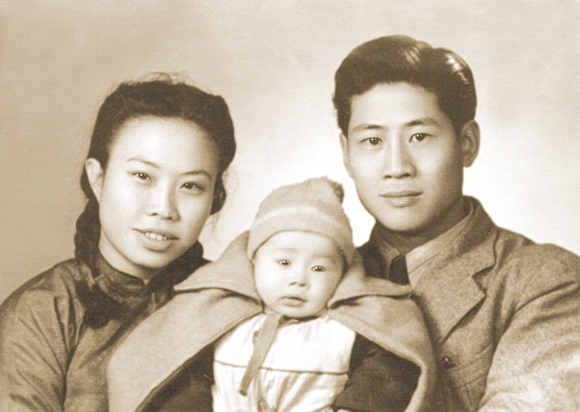

1943年初,林正亨和妻子沈毅及長子林義旻在重慶合影

父親擔任遠征軍學兵總隊砲兵團指揮連連長。他率領部下跟隨砲兵團深入敵後,找到敵人的駐處和砲兵陣地,用無線電把坐標通報給砲兵團,讓火力覆蓋敵陣地,消滅敵人。他們先後攻占了日軍盤據的孟關、加邁、孟拱等地,日軍兵敗如山倒,8萬日軍有6萬人死在陣地上。在緬中的最後戰役,父親的指揮連在敵後被日軍發現。日軍輪番發起衝鋒,都被打退,又派來空降兵把他們包圍。子彈打光了,戰士們用槍托、刺刀和敵人肉搏。父親操起步槍和8個包圍他的日本傘兵拼刺刀。他左擋右刺挑死了幾個日本兵,可他的臉頰被馬刀砍傷,左右手也挨了刀,雪白的骨茬露了出來,他依然奮力拼殺。最後,敵人刺刀又戳進他後背,身負16處傷的林正亨成了血人,倒在血泊中。這時,遠征軍的後續部隊沖殺過來,把日軍全部殲滅。

1944年,林正亨(右一)赴緬抗日前在昆明與戰友留影

打掃戰場時,父親軍校的同學不相信一向身強體壯的他會輕易死去。在死屍堆裡翻找,終於摸到了渾身是血、昏迷不醒的父親,把他背到戰地醫院。醫生立即給他打止血針、輸血、做手術。操手術刀的是醫術高明的美國醫生。在印度醫院治療4個月後,父親才痊癒回國,但因傷了筋,手再也握不了拳。

1945年10月30日,父親在昆明雲南驛養傷。他給祖母寫了一封長信,報告自己8年來抗戰的經歷。他在信中寫道:“在這神聖的戰爭中,我算盡了責任。台灣的收復——父親生平的遺志可算達到了。他要是有知,一定大笑於九泉。我的殘廢不算什麼,國家能獲得勝利、強盛,同胞能獲得光明和自由,我個人粉身碎骨也是值得的。請母親不要為我的殘廢而悲傷,應該為家庭的光榮而歡笑。你沒有為林家白白教養了我,我現在成了林家第一勇敢和光榮的人物。”

父親“家國同構,國比家大”的思想深深影響了我。記得那是1960年,我剛讀完高中二年級,正在放暑假。學校黨支部書記對我說:“《北京日報》社選中你,要培養你當記者,你現在就去報到。”我腦子頓時懵了,回家後寫信告訴正在外地工作的母親。她回信說:“你正在上高中,學習成績很好。我們家就你這麼一個兒子,生活再難也要讓你上大學,等大學畢業後再工作吧!”這時,我想到讓我去《北京日報》社工作,是中共北京市委組織部的決定,是黨對我的召喚,我是共青團員,應該服從黨的決定。於是我給母親寫了一封數千言的回信,信中提到父親決定參加遠征軍出國作戰時對母親說的話:“我們林家把'國比家大'當作家訓。”

我這封信深深感動了母親,她流著淚給我寫了一封回信,支持了我的想法。不滿18歲的我就進了《北京日報》社,一直工作到退休。在報社獲得三次先進工作者稱號,2008年還榮獲“《北京晚報》傑出貢獻獎”。

❸

抗日戰爭勝利了,殘疾的父親被授予少校軍銜,卻成了國家編外人員,被遣散回家。他思念久別的妻子兒女,於是搭便車到重慶去找他們。因戰爭和受傷住院,父親一年多沒和家里聯系,不知妻兒已隨姐夫一家去了廣州。他回重慶竟找不到自己的家。聽朋友說,妹妹雙盼是蘇聯塔斯社駐渝記者,便去找她。幾十年後的今天,雙盼回憶起這段兄妹重逢的情景,還止不住熱淚盈眶:

1945年年底,我在塔斯社工作。一天上午,突然聽說有人找我。出門一看,嚇了我一跳。一個頭髮鬍子都很長很亂的人,穿一件破爛長衫站在我面前,他臘黃的臉上有一道傷疤。我愣了一會兒,不知他是誰。他囁嚅地說:“我是正亨啊!”我仔細辨認才發現,他就是我哥林正亨。我不敢相信,一年多前那瀟灑英俊的小伙子,怎麼會變成如此蒼老落魄的樣子!我問他,你現在住在什麼地方?他木然回答:“你去看看吧。”我打電話給男朋友——新華社記者魯明,讓他陪我們一起去。來到重慶七星崗一個簡陋的小旅館。正亨住在閣樓上一個很小的房間。那裡只有一張床,草墊上鋪著一領破席。看到這情景,我難過地掉了淚。一個舍生忘死的抗日英雄,回國後卻落到這個地步。我那時住在塔斯社宿舍裡,哥哥住不進去。魯明自告奮勇地說:“我去找朱老(中共外圍組織中國勞動協會主席朱學範),他在重慶做工會工作,可以幫正亨安排工作和住處。”就這樣,朱老把哥哥安排在勞動協會去做碼頭工人工作。哥哥晚上做我的保鏢,陪我到各處採訪。那時,國共談判剛破裂,兩黨鬥爭十分激烈。記得有一次,郭沫若、王若飛在重慶校場口給群眾做報告,國民黨特務前來搗亂,向會場扔石頭,用棍子打聽眾,把會場攪得一塌糊塗。哥哥在前面幫我擋駕開道,我才完成了採訪任務,把這一事件報導出去。

父親過去對國民黨政府是認可的,可回重慶後,卻發現前方將士為祖國拋頭顱、灑熱血艱苦奮戰時,國民黨權貴們卻在後方過著紙醉金迷的腐朽生活。後來,他在朝天門碼頭看到地痞流氓欺壓百姓,國民黨特務橫行霸道的情景,思想深處發生了巨大的改變。他認識到,中國的未來不屬於腐朽沒落的國民黨政府,而應該屬於一心為民的中國共產黨。

1946年,國共談判破裂後,組織上給了他兩個選擇:一個是他軍校畢業,懂得軍事技術,可以參加新四軍;另一個是他的故鄉在台灣,可以回台灣從事黨的秘密工作。父親考慮到自己的條件,決定回台灣從事革命工作。1946年,他在廣州和久別的妻兒團聚,正巧,他的岳母也從印尼來廣州探親。她對父親說:“你上半生已對國家做了大貢獻,如今成了殘廢人,下半生該為自己和家庭想想了。你帶全家去印尼,沈家可以出一筆錢,讓你做生意,過安穩日子。”父親說,霧峰林家的家訓是“國比家大”,台灣人民還在受苦,作為林家後代,自己有責任為台胞的解放而奮鬥。岳母看他態度堅決,就給他20根金條,作為回台灣安家經商的本錢。

1946年,林正亨與妻子兒女在廣州合影

❹

1946年6月,我不滿4歲便隨父親回了台灣。那時,他擔任台北警備司令部勞動訓導營警官,負責管教所謂的“無業遊民”。父親經常給他們講革命道理,解決生活困難,鼓勵他們自立自強,深受大家信任和擁護。1947年2月底,台灣爆發了席捲全島的“二?二八”事件,父親組織工人們成立糾察隊,維護市場秩序。國民黨當局看鎮壓不了人民,便換了求和麵孔,答應滿足市民條件,先由各界成員組成“二?二八”處理委員會和政府談判。父親看出這是政府的緩兵之計,他請處委會委員擦亮眼睛,不要上當。並告訴他們:政府會很快派兵鎮壓。但這些警告沒有引起重視,還引起了處委會對他的反感。父親不得不回家鄉台中市參加武裝鬥爭。

“二?二八”事件中,台中人民鬥爭最堅決,最勇敢。他們成立了從事武裝鬥爭的“二?七”部隊,在共產黨員謝雪紅領導下,攻占敵人的軍火庫,用搶來的武器裝備自衛。父親回來已晚,沒有趕上武裝鬥爭。近幾年霧峰林家在修繕故居時,從灰牆夾縫裡,找到當年父親藏在牆裡的炸藥包和發報機。

“二?二八”事件被鎮壓後,謝雪紅等人並沒有氣餒。他們於1947年11月12日孫中山誕辰日,在香港創建了愛國團體——台灣民主自治同盟總部。響亮地提出了“中國人民團結起來”的口號,同時制定了“反台獨,反託管”的政治綱領。父親受黨的委派,去香港參加台盟成立大會,並領受了回台灣發展台盟組織的任務。由於這次赴港開會歷時3個月,台灣警務部門以他逾假不歸為由,免去了他警務專員之職。後來,父親用岳母給的20根金條在台北長安西路開辦了建成皮鞋店,作為中共台北市委秘密聯絡站。

記得那時,我們家在台北市泉州街四巷四號一座日式宅院裡。我們幾個小朋友在家裡捉迷藏,我鑽進壁櫃裡,看到牆上貼著一張中國大地圖,上面許多城市插著紅旗。我問父親,插紅旗幹什麼?他神秘地說:“將來你會知道的。”現在看來,父親是在地圖上標明中國人民解放軍攻占的城市,好通過進步刊物報告台胞。每當夜深人靜時,父母在昏暗的燈下,抄錄收音機里傳來的新華社廣播。然後刻寫在蠟紙上,用油印機印成刊物。過去,我不知道他們在做什麼,現在看來他們是在編輯出版進步刊物《綜合文摘》和《和平文獻》。這兩份刊物在台灣廣泛發行,成為進步人士的必讀之物。

1949年,國民黨軍隊在祖國大陸兵敗如山倒,蔣介石為了撤退台灣,把軍統、中統等大批特務派到島內來“清理基地”。大肆捕殺中共地下黨員和進步人士,先後槍殺了4000多人,釀成最黑暗、最血腥的白色恐怖。我父親於1949年8月18日被捕,1950年1月30日距離春節只有17天時被殺。記得那是8月中旬的一天晚上,父親得到警察局要抓他的消息,出外躲了幾天。17日下午,他悄悄回家,想拿幾件換洗的衣服再離家出逃。見到爸爸,我特別高興,吃完晚飯,他和家人敘舊,還講起鬼故事,嚇得我鑽在桌子底下不敢出來。夜裡,父親坐在沙發上休息,想過一會兒就走,可沒想到在沙發上睡著了。凌晨3點,台北刑警總隊包圍了我們家,父母都被捕了。第二天早上我醒來時,家裡亂得一團糟。榻榻米草墊被掀起來,天花板也捅了窟窿,我問三姑(雙祝),這些翻箱倒櫃的警察是什麼人?她告訴我,這是你爸爸的“朋友”。

❺

1993年,台灣左派作家藍博洲在新黨《新國會》雜誌創刊號上,詳細披露了父親遭國民黨捕殺的經過。白色恐怖中,蔣介石宣布“寧可錯殺一千,決不放過一個”的手令。父親在台北組織台灣民主自治同盟支部,同時以參加讀書會名義,發動青年們閱讀範文瀾的《中國近代史》和《唯物史觀》等進步書籍。1949年8月16日,讀書會成員傅世明因發展警員崔文正入會,被告發。他受刑後供出了父親林正亨、施顯華、吳萬福等7個成員。他們被立即抓捕。9月23日,父親在武警總司令部看守所,受盡了酷刑:鞭抽、火烙、刺甲、壓槓子、灌汽油,被折磨得死去活來,但他堅貞不屈,沒有暴露自己的共產黨員身份,為保護讀書會青年,他把一切責任攬在自己身上。

鑑於台灣第一家族霧峰林家的巨大影響,和林家關係密切的丘念台、杜聰明等12位知名人士聯名上書蔣介石,請他釋放林正亨。國民黨當局經歷過“二?二八”事件,深知台灣人民不好惹,當時有個不成文的規定:一般不殺台籍政治犯。蔣介石還曾經是我祖父的朋友,民國初期曾住在我家一個多月,他讓陳誠去獄中提審父親,只要他在悔過書上簽字,就可以免死。然而父親大義凜然地說:“我無過可悔!”此時,他已下定決心獻身革命。

我父母被捕使全家遭到厄運。家裡只有患憂鬱症的三姑和奶媽帶著3個年幼的孩子,缺衣少食,生活無法維持。三姑帶孩子們去親戚家要飯。親戚們怕受牽累,連門都不開,從門縫裡塞出一兩角錢。姑姑只好帶我們去市場買被污染過的麵粉,回家熬麵糊喝。我那時剛滿7歲,要做很多家務事。一次砍柴時,不小心把左手拇指指甲砍掉了,血流不止。媽媽在獄中得知後,十分著急。她讓三姑發電報給住在香港的大姑雙吉,請他們來台灣把孩子們接去香港,同時來解救父親。

大姑夫婦很快來到台灣,大姑父林天祥在國民黨任職,有很多朋友在政府當官。他找台北憲兵司令問父親的案情,司令說,他組織讀書會,屬一般犯罪,不會判死刑,過些日子就會放了。大姑夫婦放下心來,想把我和大妹妹接走。離台前,我和妹妹去監獄告別父母。在二樓獄室裡,父親頭系雪白的毛巾,把我抱在膝蓋上,給我糖果吃,同時告訴我:“你們去北平找市長葉劍英,他是你爺爺的朋友,一定會照顧你們!”看過父親,我們又到一樓探望母親。當時正開午飯,母親一見我們就哭起來。她一哭,整個牢房的女犯人都大哭起來,會面也不得不結束了。

林正亨在獄中為其長子林義旻剪的紙花

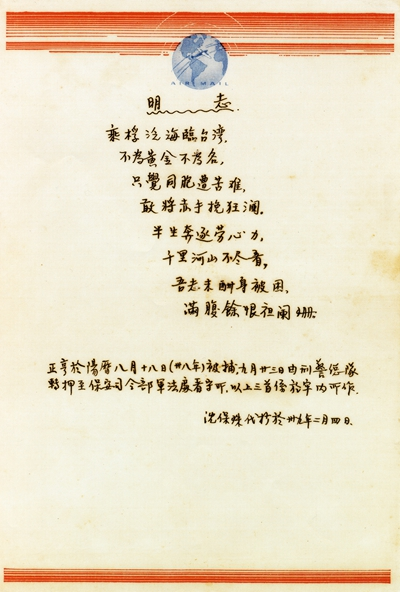

1949年12月27日,台保安司令部下達了宣判父親死刑的判決書。那時距離成立新中國的10月1日剛過兩個多月,在臨刑前最後一個多月裡,正亨用彩紙給兒女們剪了十幾頁紙花,寄託自己的深情。還給祖母寫下充滿感情的訣別書:“媽媽,您一生好強,希望孩子們都能做有用的人。我們了解您的苦心,因為這一點,我們都奮勉著。尤其是我,想到父親的過去,我須提起雙重的責任,所以我踏上父親的道路——苦難與犧牲,這是崇高的品性和無比的光榮。媽媽您用不著悲傷,也不用為我擔憂。生,要為責任艱苦犧牲奮鬥;死,是我們完成了責任。”犧牲前,父親還在監獄地板上寫下一首題為《明志》的詩:“乘桴泛海臨台灣,不為黃金不為名,只覺同胞遭苦難,敢將赤手挽狂瀾。奔逐半生勞心力,千里河山不盡看,吾志未酬身被困,滿腹餘恨夜闌珊。”

1950年林正亨犧牲前在監獄地板上刻的《明志詩》(沈毅抄錄)

1950年1月30日清晨,父親含笑走完了他生命的最後歷程,時年34歲。那些和他一起戰鬥過的青年,被判刑10年、12年,繼續在綠島監獄裡經受血與火的考驗。如今他們已無人在世,但是每年春天和秋天,人們都要到父親犧牲的馬場町刑場舉行祭拜大會,祭奠這個為台灣人民獻身的革命英雄。

❻

父親犧牲後,我母親去監獄認領他的遺物,正巧遇到關在牢裡的中共台北市委負責人。他對母親說:“正亨在獄中表現很好,你要節哀順便,把孩子拉扯成人,繼承他們父親的遺志!”

母親出獄後,家裡住進兩個保安司令部的特務,除了看守母親外,他們還想抓捕其他地下工作者。一天清早,地下黨交通員阿雪匆匆來到我家,正巧在大門外遇到去買菜的媽媽。她流著淚對媽媽說:“林太太,實在對不起,8月17日那天下午,上級讓我通知正亨別回家,我因有急事耽擱了,正亨被捕犧牲我有責任……”她話還沒說完,母親就推她走:“我家裡有'狗',你快走,快走!”

阿雪沒落到特務手裡,可母親卻在特務掌控之中。他們在她家裡吃飯、睡覺、打牌、聊天。母親每天要給他們買菜、做飯,還要提防有同志來找父親,她苦悶得想自殺。過去從不抽煙的她,這時每天抽50支香煙,她想用這法子去死,可這也不是辦法。後來她找到保安司令部,對他們說:“我丈夫已經被你們殺了,憑什麼還在我家住倆人?我沒工作,養不起他們,你們乾脆打死我算了!”保安司令部只好撤走了特務,但規定母親每星期必須到派出所匯報一周情況,不得擅自離家出走。

1950年,林義旻兄妹與奶奶及雙盼姑合影

母親想到兩個兒女去了香港,自己帶著小女兒林青在台灣也無法生活,決心化名、化妝去大陸。她悄悄把所有家產都變賣了,換成兩根金條。她對奶媽說:“這金條你拿著,再有一年台灣就解放了。你帶小青再忍一年,我就回來接她。”奶媽是窮苦人,她的兩個孩子都是父親在世時,幫她送到育嬰堂救活的。她對母親說:“你就把女兒送我吧,我會好好照顧她的!”母親說:“小青是林家骨血,她父親讓我把孩子們拉扯成人,我沒權力送給你!”那一夜,母親把小青的衣服放進皮箱裡,又拿出來,猶豫了幾次。她想,萬一自己在途中被捕,小青沒奶是活不了的,不如等一年再來接她。凌晨時分,母親終於提著箱子離開泉州街,去了基隆碼頭。

母親是化名王露霞離開台灣的。在嘈雜的旅客中,國民黨巡警和特務在人群中仔細搜察,母親低頭躲開他們的視線。9點整,輪船啟航了,可剛走了10分鐘又停下來。一艘警備船靠近輪船,上來一隊憲兵,挨著房間搜查。母親十分緊張,以為是來抓她的。可憲兵抓的是年輕力壯的男人,原來他們是為武力保台來抓壯丁的。船到香港後,母親才後悔起來——要是帶上小青,也能逃出台灣。

1950年1月,父親的妹妹雙盼已進了北京,在鐵道部外事局當幹部,她更名林岡,已與魯明結婚。一天上午,魯明告訴林岡,當天《參考消息》上刊登了林正亨被捕犧牲的消息。她忍不住大哭起來,拿著《參考消息》去找鐵道部領導,提出,烈士子女現在還在香港,怎麼辦?領導說:“烈士子女我們來管,給你三天假,你去香港接孩子。”林岡二話沒說,立即趕赴香港。見到兩個天真可愛的孩子,想到他們已成孤兒,不禁淚流滿面。前兩天,香港報紙刊登了父親遇害的消息,親人們怕祖母經受不起這個噩耗,沒敢把消息告訴她,還把報紙藏了起來。祖母看雙盼對孩子流淚,也十分不解。雙盼只好解釋,她剛剛懷孕,情緒容易激動,所以愛哭。林岡本來已經買了母親和兩個孩子的火車票,準備帶他們回北京,這時已移居印尼的林天祥不同意岳母赴京。他說美國人可能會向北京扔原子彈,另外他養了6個孩子,需要岳母來印尼幫助照顧,林岡只好帶兩個孩子回京了。

母親從台灣偷渡到香港後,祖母一見她很生氣,對她說:“正亨還在監獄服刑,你怎麼就跑出來了?如果你守不住,我回台灣去照顧正亨!”母親看瞞不住了,只好告訴老太太,正亨已於1月30日被國民黨槍殺了。老人像瘋了一樣,一邊大哭,一邊說:“蔣介石和正亨的父親還是好朋友,怎麼這樣不講良心,我要回台灣和他拼命!”

❼

我和妹妹來到北京後,姑父魯明給台盟中央主席謝雪紅寫了一封信,講述了我們的情況。謝在信中批示:要照顧好他們。我們被安排到有革命傳統的北京洛杉磯托兒所學習。這年3月,母親從香港來北京後見到了我們,她被安排到台灣民主自治同盟工作,更名為沈毅。

媽媽離開台灣後,小女兒林青在奶媽家裡過著窮困愁苦的生活。6歲那年,奶媽帶她在台北圓環市場賣水果。砍甘蔗時,砍刀不慎刺傷了她的左眼,因沒錢治傷,左眼很快失明了。在印尼生活的奶奶,聽到這一情況後,寫信給在台灣的三姑,讓她一定要把小青接回來。三姑給了奶媽300美元接回了小青。從8歲起,小青就給三姑帶孩子。13歲開始,成了三姑的管家。三姑身患憂鬱症,無法帶孩子,她生的6個孩子,幾乎都是小青帶大的。全家9口人,僅靠姑父當小學老師的工資生活,日子過得極其困難。小青沒有上學,帶著幾個大點的孩子賣報紙、撿破爛、做傭工,支撐著窮苦的生活。一次,三姑神志不清走失了,姑父到處尋找她。鄰居見三姑家好幾天煙筒不冒煙了,進門一看,只見小青和幾個孩子躺在床上,已經幾天沒吃東西了,他們趕緊拿些米粥來救濟他們。

1970年,奶奶從印尼去日本看望兒子,路過台灣時,特地去探望小青一家,看到他們過著淒苦的生活,對小青說:“你想媽媽嗎?我帶你去北京找他們。”小青回答:“我恨媽媽。她把我哥哥、姐姐都帶走了,只把我一人扔在台灣。她要是不喜歡我,為什麼還生我呢?生了我,又不養我,這輩子我都不想見到他們!”1975年,奶奶從日本來北京探親,把小青這番話告訴了母親。母親流淚說:“小青啊,我哪裡是不喜歡你呀,當時條件不允許你出來,如果不把這原因告訴你,我死不瞑目啊!”

1980年夏天,母親和小青通了電話,打算當年在香港和她會面。我們在香港住在姨媽家裡。等了4個多月,不見小青踪影。原來小青已接姑父的班,在小學校里當員工,屬於公教人員。當時國民黨政府不許公教人員去香港,因此小青無法來探親。為了減輕姨媽負擔,我不得不去香港電子廠打工。香港悶熱潮濕,居住環境很差。姨媽讓表妹阿雲打地舖睡覺,把床讓給母親。那時她家裡沒有空調,極端濕熱的氣候讓母親犯了哮喘病。她晚上不能躺著睡覺,只能坐等天明。母親對我說:“咱們回北京吧,我在香港一天也呆不下去了!”我說:“咱們都等了4個月,說不定再等一個月就能見面了,您能忍耐一下嗎?”母親說,再等我可能就死在香港了!於是,我們就回了北京。

可沒想到我們剛回京一個星期,小青就來香港了。她在電話裡對我說:“你們快來香港啊,我只能在這裡住兩個星期。”我去北京市公安局找局長,請他再批准我們赴港探親。他為難地說:“上次批了你們6個月探親,你們4個月就回來了,再等一等不就見面了?現在北京有上萬人申請赴港探親,有人已等了3年。你們再排隊等等吧!”我把這話告訴了母親,她說:“去不成香港,能不能在深圳鐵絲網前和小青見面呢?”我對她說:“深圳和香港海關相隔很遠,根本見不到面。”為了了解小青30年來在台灣生活的情況,我在電話裡對小青說:“你把台灣的生活情況,錄一盤磁帶給我,我們也錄個磁帶寄給你!”不久,小青的磁帶寄來了,雖然只錄了半小時,可她邊哭邊錄,整整折騰了八個鐘頭。聽了磁帶,媽媽哭得死去活來。她沒想到小青會生活得這麼苦,這麼難!母親不吃飯也不睡覺,躺在床上流淚,眼看一天天瘦下去,活不了多久了。我勸她道:“您一定要起來吃飯、鍛煉身體。這次沒見面不要緊,下次我們一定能見到面!”從那天起,我每天早晨帶著媽媽練跑步,沿著故宮筒子河一圈圈地跑。很快,母親的身體有了好轉,也有了再去香港探親的信心。

1982年夏天,我和母親來到香港,在啟德機場等待小青。小青幾乎是最後幾個走出機艙的乘客。小青和母親都張開雙臂奔跑著抱在一起,兩人放聲大哭,那極具震撼力的哭聲,響徹接機大廳。人們都跑過來問:“怎麼回事?”“怎麼回事?”母女倆30年沒見的思念之情,像奔湧而出的洪流,任何力量都無法阻擋。

隨後,我們搬進父親的表妹吳純純家裡,暢敘離別幾十年的經歷。我從父親的歷史,談到國共兩黨鬥爭的歷史;從父親是怎麼被槍殺的,談到母親是怎麼逃回大陸、小青是怎麼被留在台灣的,幾乎講了兩天兩夜。小青訝異地說:“蔣介石我們都很尊敬他。他去世時,我們還跪在馬路邊為他送行,他怎麼會殺我父親呢?”我們談了很久,小青也解開了母親沒帶她離開台灣的心結。母親對她說:“你上半輩子缺失的母愛,下半輩子我一定要補償你!和我們一起回北京吧,我們會好好照顧你的!”這時,小青幾乎天天接到台灣表弟、表妹們的電話和電報:“姐姐呀,你從小把我們帶大,吃了那麼多苦。現在我們都大學畢業了,你的下半輩子交給我們吧,不會再讓你受苦了!你快回來吧,我們想你……”小青為難地對媽媽說:“我和您只有一個月的感情,可我和表弟妹們有30多年的情感,我捨不得他們。您就把我當成嫁到台灣的女兒吧,我每年都去北京看望您,就讓我回台灣吧!”

小青回台灣後,1984年又到香港和母親、姐姐見面。1989年夏天,她帶著三姑和姑父從台灣趕到北京,和已癱瘓在床的母親見面。三姑一到媽媽床前,就跪下來對媽媽說:“保珠,我對不起你和正亨,沒照顧好小青。她沒上學也沒結婚,一直在我們家受苦。”媽媽說:“我要感謝你們,把她養育成人。雖然吃了些苦,可還是在自己家裡嘛!”

1989年12月5日凌晨,母親患腦溢血,在北京協和醫院病逝。我打電話給小青,她急忙飛抵北京。在協和醫院母親的靈臺前,小青跪著哭了一個小時,她悲切地說:“媽媽呀,我找了半輩子才找到您,剛見面,您就不在了,我什麼時候才能再見到您呀!”那悲痛欲絕的哭聲,讓許多人動容。

這生離死別的場面,也讓人們感慨父親一家那一波三折、扣人心弦的悲喜人生。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代