♦ 光傳媒首發。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2022/11/14

李怡先生以87歲的高齡離開我們,凡認識他的人,無不扼腕長歎,惋惜不捨。他一生筆耕不輟,直到生命最後一刻,在大陸以外的華人世界裡,他的思想影響了足足三代知識份子。

我覺得,如果以“黨國情懷”作為觀察點,李怡的一生經歷了三個階段:愛中共、愛中國;去中共、愛中國;(“去”,摒棄的意思,下同);去中國、愛香港。

第一,愛中共、愛中國

李怡出身於一個“紅色家庭”,父親李化是著名電影攝製者,為中共組建了電影業的統戰組織“華南電影工作者聯合會”(華南影聯),叔叔李剛,亦是中共文化人,40年代奔赴延安,在魯迅藝術學院畢業,1949年之後官至文化局局長(副部長級別)。姑姐李麗蓮,早年奔赴中共根據地延安,嫁給共產國際(即第三國際)派來指導中共的代表李德(1900-1974)。李德是德國共產黨人,原名奧托·布勞恩(Otto Braun)。1934年5月,李德成為中國共產黨最高領導層三人團的成員之一(另兩位是博古和周恩來)。1949年後,李麗蓮長期在全國婦聯國際聯絡部任副部長。李怡這個家庭背景,加上他成長於抗日戰爭、國共內戰的大環境,解釋了李怡自少形成的“愛中共、愛中國”的思想特點。這個時期,從1970到1979年(筆者只從他辦《七十年代》開始算,不計他辦《伴侶》雜誌的時期)。

第二,去中共、愛中國

從1979年起,李怡開始與中共分道揚鑣。在辦《七十年代》期間他所看到的中共真實面目同他為中共撰寫宣傳文章產生嚴重的矛盾。這些矛盾挑戰他的良知,促使他必須要在個人前途(他當時在左派圈子裡地位日益提升)或者尊重事實尊重良知兩者之間作一選擇。他作出尊重真相的選擇,大膽地揭露了中共的陰暗面,甚至不惜得罪中共港澳工作的最高領導廖承志,結果遭到“掃地出門”的待遇。同時這也迫使他下決心“去中共”。雖然他毅然去共,對中共作出無情的批判,但內心深處仍然記掛中國,仍然熱愛中國這個國家。這個階段大概經歷了接近40年(從1979-2019),期間有約有20年是在繼續辦《七十年代》以及後來的《九十年代》(1979-1998),然後就是在《蘋果日報》寫文章。

第三,去中國、愛香港

從2015年開始,李怡連“中國”也摒棄了。李怡曾經說過,如果“必須按黨國意旨並違反自己的心意做事的話,那麼我寧可做一個人而不做中國人了”。香港回歸25年,經歷了梁振英、林鄭月娥兩屆特首後,香港社會已經全面變質,政治上已經全面“大陸化”,已經到了一個“必須按黨國意旨並違反自己的心意做事”的時候了,李怡就決心選擇“做人”而“不做中國人”。李怡“告別大中華”的契機,是由於他對泛民的看法有變,轉而支持本土。這個轉變使他與《蘋果》老闆黎智英產生嚴重分歧,也使他與當時被香港社會視為打擊泛民最有力的黃毓民合流。2019年之後,他徹底支持以勇武派為核心的年青抗爭者,成為他們景仰的導師。

我的這個“三階段”分析,既源於我對他近半個世紀的認識,也符合他對自己“三姓奴才”的謔稱。本文將集中談他第一階段的狀況,一來他第二、三階段年代比較近,很多人都有認識,可從略;二來,深入瞭解他第一階段的情況就會對他後來的轉變倍感難得。

《七十年代》創刊的背景

“壓垮駱駝的最後一根稻草”:“特權階層在中國”《七十年代》1979年9月號

李怡在他的回憶錄裡對《七十年代》創刊的背景,僅有簡單的介紹,沒有交代其背景,但相信很多人都知道,《七十年代》其實是中共香港工委宣傳部領導下的一份“灰線”刊物,絕非民間刊物。

眾所周知,中共在海外的工作,往往有“紅線”、“灰線”之分。“紅線”是指打正旗號中共的官方組織,而“灰線”則是刻意以中立、非政治化的面貌出現,從而能夠獲非政治化的群眾接受,但這些“灰線”組織,實際上都是由中共領導的機構。這種“紅線”、“灰線”的分野,存在於各行各業,在教育戰線,培僑是“紅校”而培元則是“灰校”,在新聞戰線,大公、文匯是“紅線”;晶、商則是“灰線”;在出版界,三聯、中華、商務是“紅線”,李怡所供職的上海書局是“灰線”,如此類推。《七十年代》就是一份灰線刊物,表面上它標榜客觀、中立;在文字和語言的使用上儘量不採用大陸政治術語,言論的尺度也遠比文匯、大公要寬闊得多,使讀者覺得它比較可親可信,這樣才能吸引更多的讀者。

李怡供職的上海書局是由星馬的愛國華僑陳岳書、王叔暘在1925年在馬來亞吉隆玻創立的,成立不久很快就同中共建立聯繫,根據陳岳書兒子陳蒙志的回憶,可以看出該書店同中共關係密切:書店成為掩護中共在南洋黨員胡愈之和王紀元的據點;抗日戰爭期間參與了中共營救文化人的工作;1941年與中共在香港創辦的《華商報》合辦出版部,出版宣傳中共觀點的書籍;1947年在中共文化界統戰高手夏衍安排下,成立香港的上海書局,與接受中共統戰的文化界人士一道編寫一套適合海外使用的中文教科書,從此香港的上海書局就成為中共的外圍組織。這些事均可以從陳岳書兒子陳蒙志撰寫的回憶文章”看到,文章並提及李怡就是他們培養出來的一個名家。所以上海書局是中共的外圍組織。

何以見得《七十年代》是一份共產黨辦的刊物?李怡說:“《七十年代》創立的時空,和特殊的財務與組織關係,使我能夠在權力邊緣走鋼線”,這句“特殊的財務與組織關係”隱晦地說出該刊物的政治背景。此外,從李怡承認《七十年代》稿件要送審這點可以看出,他在回憶錄中他說了一句很無奈的話:“從1974年開始,左派領導忽然對我們不再視為外圍刊物,而是每期內容密切關注,要求在正式發行前先給他們審閱。。。。中共領導不是我們的老闆,卻是政治的上級,上級要這麼做,也沒辦法。到了最後中共要鎮壓該刊物時,他透露,1979年9月,他被新華社社長王匡召去新華社開會,他說:“那次見面,跟過去與李菊生社長、祁烽副社長的平和地聊天式談話不一樣,是十幾人在一個大客廳開會式座談。王匡講了一大堆廢話,主要就是說我們三篇社論不合適(指當年7、8、9三個月,李怡發表三篇社論,提及要在中共體制內維護新聞言論自由的問題)。這個細節就說明當時的《七十年代》其實是一份黨辦的刊物,否則中共香港工委何來權力召開一個十幾人的會議來向李怡施加壓力?但他始終不願意坦誠地說出該雜誌其實就是共產黨辦的刊物。

中共在香港的文化領域(特別是在電影業)本來有相當深厚的基礎,無奈香港工委發動1967年暴動,把所有“灰線”組織都趕到反英鬥爭的第一線,從而暴露了自己潛伏在社會各個角落的貌似中立非政治化的組織。1967年暴動失敗後,中共亟須重建“灰線”力量,就在這個背景下,本身俱有紅色家庭背景,而自身又在左派圈子裡漸露頭角的李怡就被認為是重振“灰線”刊物的適當人選。李怡說,當他向上海書局的老闆提出創辦《七十年代》雜誌時,老闆馬上同意,因為老闆明白當年中共需要一份“灰色”的刊物也。

《七十年代》對中共的獨特貢獻

中共透過上海書局資助李怡創辦《七十年代》,李怡果然不負組織所託,以他個人對時局的洞察力、對形勢的分析力、以及文字的說服力,很快使雜誌成為暢銷香港和海外華人聚居的地方。歸納他在此時期對中共的貢獻有以下幾點:

一,從宣傳工作的角度看,《七十年代》美化了中共的社會主義制度

《七十年代》的頭十年,成功地把中共的社會主義打扮成人類發展的新希望。這個時期的雜誌,幾乎照單全收中共的宣傳而少見批評異議。七十年代初,隨著美國總統尼克森訪華掀起一股全球性的“中國熱”,美歐各國華裔學者紛紛訪華。《七十年代》透過在西方社會擁有學術權威地位的學者撰寫或接受訪問他們訪華後的觀感,幾乎清一色地對中共讚美。他們發表對中共讚美的言辭,在當地社會引起很大的反響,例如楊振寧、任之恭、陳省身、林家翹、吳建雄、袁家騮、丁肇中、田長霖。。。。等等。他們對中共的溢美之詞《七十年代》都不加思考研判就全部刊載,這些學者根本不知道他們在中國的短暫訪問期間,所見的都是經過精心設計以確保收到最好宣傳效果的。這些學者一片贊好的文字在《七十年代》發表後,在海外華人圈子裡產生的作用非常大,有力地抵消了當年冷戰期間大家對中共的畏懼和警惕,在這方面《七十年代》可以說是居功闕偉。我敢這樣說,今天中共花重金搞大外宣,其“投入–產出”效果真的不如李怡當年的《七十年代》。

二,從統戰工作的角度看,《七十年代》協助中共統戰了大批知識份子

中共能夠成功地統戰到大批高級知識份子,固然是由於中美關係解凍,但解凍之初,中共在海外沒有受人重視的宣傳統戰工具。恰恰這個時候,由於《七十年代》標榜中立、客觀、理性,很受海外知識份子的支持和愛戴,成為中共統戰海外知識份子一個重要的推手。《七十年代》透過“見讀者”、“讀書會”等活動,與這些知識份子建立良好的關係。李怡說:“1971、72年暑假,許多留學生回港,紛紛到我們雜誌社來聯繫。我輪流會見訪客,像醫生看診那樣,相當忙碌。在香港,《七十年代》也風行大專界”。

很多《七十年代》的讀者都萌生為中共服務的念頭。在筆者認識的這些人中,有人直接回大陸服務,有人放棄自己的專業,到聯合國替中共做翻譯。有更多的人,則在回香港後陸續出任香港的要職,在他們的工作崗位上發揮有利於中共的作用,例如香港幾家大學的校長和教授,學生宿舍的捨監等,都是當年在海外留學時的《七十年代》的擁躉。

三,從對台工作的角度看,《七十年代》支持保釣運動,協助中共推動統一運動

中共對保釣運動的處理就充分體現“紅線”和“灰線”的不同功能。對於海外學人掀起的保釣運動,中共官方立場是不支持,不表態。所以“紅線”的官方媒體完全不報導,但《七十年代》就盡情報導而且表示支援。筆者當年就此問中共在港一個官員,他解釋說,官方報紙不能報導,因為當時中共正努力“做日本的工作”,爭取日本早日承認中共,若支持保釣運動,就會“幹擾對日工作的大方向”,但保釣運動是民族主義的集中表現,由沒有官方色彩的《七十年代》來支持,就可以收穫動員民族主義的正面效果。

果然,由港臺知識份子發起的保釣運動很快就被中共引導到“中國統一運動”這個方向。在這個大方向的影響下,在海外念書的香港學生,回港後很多成為後來“認中關社”(認識中國、關心社會)的積極分子,而臺灣學生回台後就成為臺灣反對國民黨統治的“黨外運動”積極分子。例如,根據當年保釣積極分子何步正的回憶,當年在美國讀博士的一群海外留學生,集合了海外多個社團,發表聯合宣言《國共和談是時候了》一文。這篇宣言在李怡主編的《七十年代》刊登岀來。蔣中正時代,海外留學生群發表這様子一篇宣言,所有簽名人頓時都上了黑名單。

李怡先生大力支持保釣運動,也許是他個人的判斷和思考所得,但客觀上卻替中共在海外推動了有利於中共的統一運動。

四,從情報工作角度看,《七十年代》客觀上成為中共在海外的重要情報來源

筆者相信,情報工作絕非李怡辦《七十年代》的目的或初衷,但是客觀上,他的雜誌不可避免地成為中共收集海外情報的重要管道。

在李怡的回憶錄中,多次以“潘公”這個尊稱來稱呼潘靜安。這位潘靜安公開的職務是中國銀行副總稽核,實際上是中共情報系統駐香港的最高負責人。李怡尊稱他為“潘公”,說明兩人關係密切,他又提到,這位“潘公”介紹他到北京見羅青長。羅青長是中共中央調查部部長,中調部是中共最高情報機構(1983年後改稱國家安全部)。潘靜安這個地區情報主管把李怡介紹給全國的情報主管,當然不會只談風花雪月,筆者猜測起碼是由部長親自衡量李怡的情報價值(例如他本人政治上是否可靠,他的社會關係如何等等),以確定是否有更重要的任務可以委託他來辦。所以,憑羅青長召見李怡這件事可以看出李怡是通過《七十年代》替中共提供了一些重要的情報。事實上在李怡的回憶錄中,是可以找到這些蛛絲馬跡的,例如,他坦承把海外大專界的情況彙報給中共,也把臺灣人的感情和自主意識傾向寫成書面反映給出版界的領導人。又例如,他在1979年去美加週遊幾個大城市,與讀者作者們見面,和出席愛荷華的「中國週末」。“回來後,我主動給潘公寫了一個報告,大致講了此行觀感,特別是留美知識人這時關於中國關於兩岸的一些想法”。

瞭解中共的人都會知道,凡是宣傳工作做得出色的人,一定會被要求幫忙做統戰工作(統戰你的宣傳對象,統戰你的同行),凡是幫忙做統戰工作而又做得好的,最後一定會被要求幫忙做情報工作。筆者非常熟悉的《文匯報》總編輯金堯如和新晚報總編輯羅承勳(羅孚)兩位,都是由於在宣傳工作上做得很出色,結果都被統戰部門和情報部門羅致去幫他們做宣傳以外的工作。李怡會被這樣要求,筆者一點都不奇怪。李怡應該知道自己客觀上是在替中共做情報工作。他很輕描淡寫地描述了他和中共情報部門的關係,該文字裡行間透露,他之所以獲中共高層禮遇,同他提供的情報受到重視有關。自從《七十年代》的情報工作受到周恩來重視後,他的生活處境大有改善,例如妻子1974年能夠以“調幹”方式來港團聚,並獲得安排在商務書店工作,組織又安排了住房給他,所以他形容這些待遇是“人生大轉折”等等。

由於李怡為中共作出上述幾方面的貢獻,所以中共對李怡也是厚待有加的。從個人層面看,就是可以通過組織關係,實現家庭團聚。從雜誌層面看,就是在消息來源、印刷、發行等關乎雜誌營運問題上提供支援。但筆者認為更重要的是他享有“看文件”的特權。

瞭解中共運作的人都知道,中共有一套保密的資訊傳遞系統,就是把中共一些重要的觀點以及相關的決策,以“紅頭文件”的形式向下層層傳達,這些“紅頭文件”往往都標明“機密”或“絕密”,每份都有編號,看完後要簽名交還。根據文件的不同“密級”,決定它的發放範圍,“絕密”級只發放到局級幹部,“秘密”級的發放到處級幹部,“內部”級的發放到科級幹部。所以看文件的資格不是人人有,需要一定的級別才能夠看,而在香港這個仍然由港英統治的地方,就連看文件的地點也是保密的。筆者認識一個人,他就每月都會陪同李怡一道去某公司的寫字樓看文件。從這裡可以看出,李怡在中共系統裡的“政治待遇“不低,這同他的《七十年代》對中共作出的貢獻不菲有直接的關係。

李怡的內疚與遺憾

李怡在他的回憶錄中,有不少對這一階段思想狀況表示悔疚的文字。他時常謔稱自己是“青年誤導師”,這是因為他在這個階段往往被受他影響的年青人尊稱為“青年導師”之故。他覺得,自己把青年人引入“親中共、愛社會主義中國”的歧途。他說,當年“我也常被邀到各大專學校演講。大致是為中國說好話,解釋大專學界對中國的疑慮。那時有學生稱我為「青年導師」,後來我覺悟,深感愧疚,於是自嘲是「青年誤導師」。他坦承:“對於我過去的錯,和被我誤導的人,我深感抱歉羞愧”。又例如:他說:“我坐在出境大堂的椅子上,想到自己過去為中共政權辯解,而現在當困境臨到自己身上,我無法為不僅不合理、而且是荒謬已極的倒行逆施作任何辯解。我以前做的事,是不是錯了?”。

李怡確是應該感到內疚的,因為他在辦《七十年代》的時候,已經知道中共的黑暗,也知道社會主義中國的真實狀況。他太太梁麗儀在大陸受文化大革命迫害的遭遇他是知道的,他每次返大陸探親產生的莫名恐懼也是真實的。他每次從大陸返回香港時,“我如釋重負,幾乎半跑地回到港境”,這個感受,同當年香港人叫深圳做“心震”(粵語兩者是諧音)一樣,一返大陸就會產生一種恐懼感。這些認識都在他未創辦《七十年代》之前。況且,他在1970年創辦《七十年代》之後,很快便“理想破滅”。在他的回憶錄中,他兩次強調1970年三到六月期間他的理想已經破滅

既然他在辦《七十年代》之前早就知道中共和社會主義中國的真相,既然他在《七十年代》創辦之後不久就“理想破滅”,那麼他在《七十年代》的文章客觀上就不可避免地成為一些具有欺騙性的文字了(起碼是迴避真相)。當然我們可以接受他的解釋,即那時雖然看穿中共的虛偽,但仍然希望這些問題都是可以逐步解決的,因此常常以“前途是光明的、道路是曲折的”這個傳統中共的說辭為自己開脫,而繼續願意為中共塗脂抹粉將近十年之久。在這點上李怡是的確誤導了不少知識份子,所以他是應該內疚的,也是應該“深感抱歉羞愧”的。

他對當時自己面對的矛盾有這樣的解釋:“對當時的我來說,愛國主義、社會主義曾經是我的想像共同體。但社會主義祖國的極左思潮,尤其是對毛的歌頌,已經到了違反常識的肉麻程度,我的想像共同體有些動搖了。只不過否定自己是痛苦的事,我仍然期待中國的不合理現象會改變。更重要的,是我既在左派機構工作,妻子又在大陸生活,這種想像共同體已經與事實共同體及利益共同體結合在一起。我只能在事實共同體中,尋找個人的發展空間”。筆者唯有接受他這個解釋。

李怡終於醒悟

李怡難得的地方,是他有一般人不太具備的自我反省精神,他一旦幡然醒悟,就不惜犧牲個人利益與中共割席,改弦易轍走尊重事實,尊重良知的道路。

以李怡當年在中共系統內的地位,他是可以飛黃騰達的。雖然在中共實行改革開放前,香港的左派都要承受低工資的煎熬,但在中共改革開放後,鼓勵大家“下海”經商,左派關係可以一下子變成發達的重要條件。與《七十年代》同期(但略靠後)的還有兩份左派外圍刊物《鏡報》和《廣角鏡》,都是肩負替中共宣傳的任務。《鏡報》的負責人獲中共的犒賞,是獨家代理一隻名貴中藥,因而發了大達。《廣角鏡》有一個編輯(按:不是翟暖暉,他為人正直,晚年還發表文章批判中共,並以85高齡參加港人的抗爭示威遊行)則利用該雜誌的親中背景派生出一份軍事刊物,然後以此與中共軍方合作做起軍火仲介來。有一次筆者在北角天后地鐵站偶遇他,他洋洋自得地告訴我,他在柏景台(天后地鐵站上的豪華住宅)有好幾個單位(我當時心想,誰還敢說在左派工作要捱窮)。所以當時的李怡,如果以他在左派的條件,以及《七十年代》受重視的程度,要像其他雜誌老細一樣發達是絕對不難的。

但李怡沒有這樣做,他為了堅守真相和良知,寧可選擇一條甘貧如飴的道路,他在接受《蘋果》記者訪問時坦承要經歷一個痛苦的掙扎過程:

「最痛苦是思想獨立,現實環境卻很難分割。」

「有好多掙扎,因為我與左派關係好深。」

「掙扎甚麼?」記者問。「利益。」

「甚麼利益?」

「離開左派陣營,太太要離開左派工作單位,每個月提供的住房,不能再住,現在說來長篇。」

在李怡自己的回憶錄裡,也有類似的表述。

導致李怡毅然決然“變節”的原因,是中共政治的荒謬性,使長期為它做宣傳的人,也覺得除非出賣自己的靈魂,否則是無法做下去的。《爭鳴》雜誌總編輯溫輝,長期在《文匯報》撰寫小塊文章為中共政策辯護銓釋的,最終也覺得繼續做下去自己要精神分裂,因為自己寫的東西自己也不相信,所以最後“揭竿起義”,離開《文匯報》創辦《爭鳴》,轉而揭露中共的黑暗。

《七十年代》在1970年創刊後不久,中共政壇荒謬事接踵而至。1971年中共第二號人物、黨章規定的毛澤東接班人林彪叛逃蘇聯,結果摔死在蒙古溫都爾汗;1973年“批林批孔批周公”,把矛頭直指對李怡有知遇之恩的周恩來;1976年周恩來逝世引發第一次天安門事件;同年毛澤東逝世,引發後來的宮廷政變“抓捕四人幫”;1977年開始出現的“傷痕文學”,是一次由民間自發揭露中共統治下的殘酷荒謬,特別是“文化大革命”對人性的摧殘和對道德的踐踏等等事實。。。。。面對這些現象,任何一個有良知的知識份子都無法繼續為中共做宣傳的。事實與宣傳之間的矛盾越來越大,越來越衝擊做人的道德底線,終於導致李怡要作出摒棄中共的選擇。

這時,身在中共體制內的李怡,仍然想為雜誌爭取一個比較寬鬆的言論空間,他在1979年的7,8,9三個月連發三篇社論力陳言論自由的重要性,題目分別是「反對中共當局非法沒收本刊」、「怎樣的言論對中國有利」、「言論開放有利於安定團結」。這三篇文章,以中共封殺《七十年代》為題,談言論自由對中國的重要性(見附圖)。這些陳情當然不得要領。而壓垮駱駝的最後一根稻草就是“廖公船事件”。1979年《七十年代》九月號,發表了一篇文章,題為「特權階層在中國」。是寄自北京的來稿。文章開頭說:「文革以來,中共內部本來並不明顯的特權階層日益惡性膨脹」。這篇文章直接批判了主管港澳事務的廖承志,他下令“徹底搞垮《七十年代》”。此事李怡在回憶錄中有詳細的記載,這裡不贅。從此李怡與中共的關係嘎然而止。

一個對中共事業作出重要貢獻的人,只因批評領導,即被掃地出門,從此可見這個政權的虛弱;

一個對中共事業作出重要貢獻的人,為了捍衛良知,棄權貴如弊履,從此可見這個偉人的堅強。

明白了李怡同中共的這些關係,則李怡的思想轉變就更顯得難能可貴。今日我們在悼念李怡的時候,就應該珍惜他給後世留下的思想遺產。李怡一生三個思想階段,反映了一個知識份子應有的氣節:追求真理,不畏權貴。他體現了國學大師王國維所追求的境界:“獨立之精神,自由之思想”(見陳寅恪:《海甯王靜安先生紀念碑銘》)。

作為李怡的一個長期讀者,我覺得值得我們擷采的思想遺產有以下幾點:

- 知識份子要為客觀的事實、為自己的良知、為見證歷史負責。要做到這三點,我們需要堅決捍衛思想、言論、表達的自由;而為了捍衛自由,我們就必須有思想準備,必要時作出個人的犧牲。

- 知識份子必須具備自我反省的能力,勇敢地面對自己的錯誤,並與自己曾經有過的錯誤見解和信念決裂,當客觀事實和主觀認知產生矛盾時,必須尊重事實。

- 自古英雄出少年,長江後浪推前浪,年長者切忌固步自封,老氣橫秋,要勇於向年青人學習,支持他們那怕是不成熟的嘗試。

李怡先生千古!

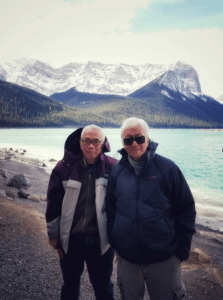

2017年10月筆者與李怡先生同遊加拿大洛磯山

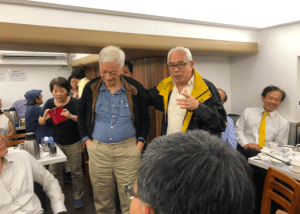

李怡先生除了是“青年導師”外,年逾半百的中老年人同樣喜歡聽他分析時局。圖為筆者在2019年向一個中、老年人群組介紹李先生的近況。(許天福先生提供)

文內圖片除註明者外均由《消失的檔案》提供

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代