♦ 本文轉載自 。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

香港「我城」作家西西逝世 跨界文字創意超越生死

亞洲週刊◎王可心

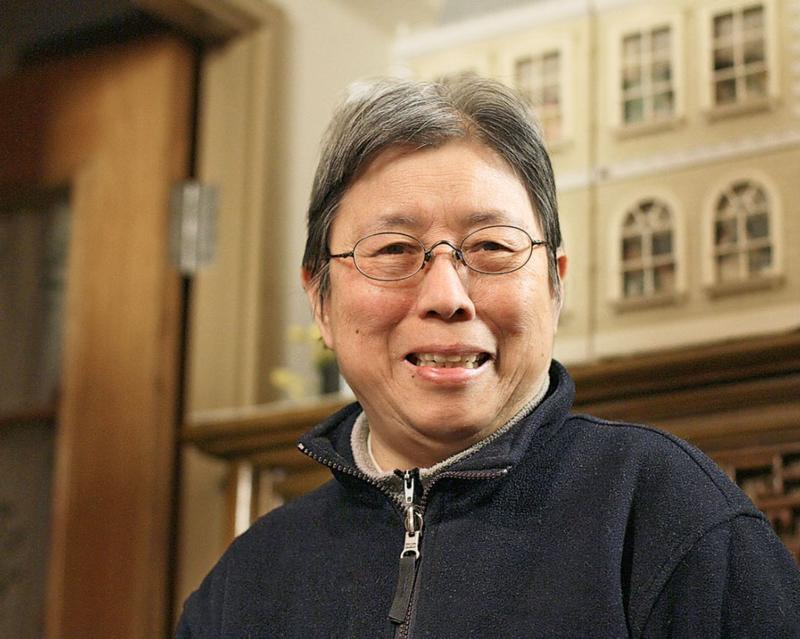

西西:長年筆耕,在香港的土壤中創作文字佳作(圖︰《亞洲週刊》)

【紀念作家西西】為《八十年代中國大陸小說選》序

保馬◎西西

2022/12/20

編者按:12月18日晨,香港作家西西離世,享年85歲。西西與友人成立的素葉工作坊發布訃告:“西西今晨八時十五分因心臟衰竭,在醫院安詳離世,家人、何福仁、梁滇瑛陪伴在側。西西一生,精彩、愉快,並且有益,有意義。我們都會懷念她。”

西西原名張彥,廣東中山人,1937年生於上海,1950年隨父母移居中國香港,是香港文學重要作家,代表作有《我城》《像我這樣的一個女子》《候鳥》《飛氈》《哀悼乳房》等,曾獲“花踪世界華文文學獎”“紐曼華語文學獎”“蟬文學獎”等多種獎項。今年五月,她獲頒“第十六屆香港藝術發展獎·終身成就獎”。

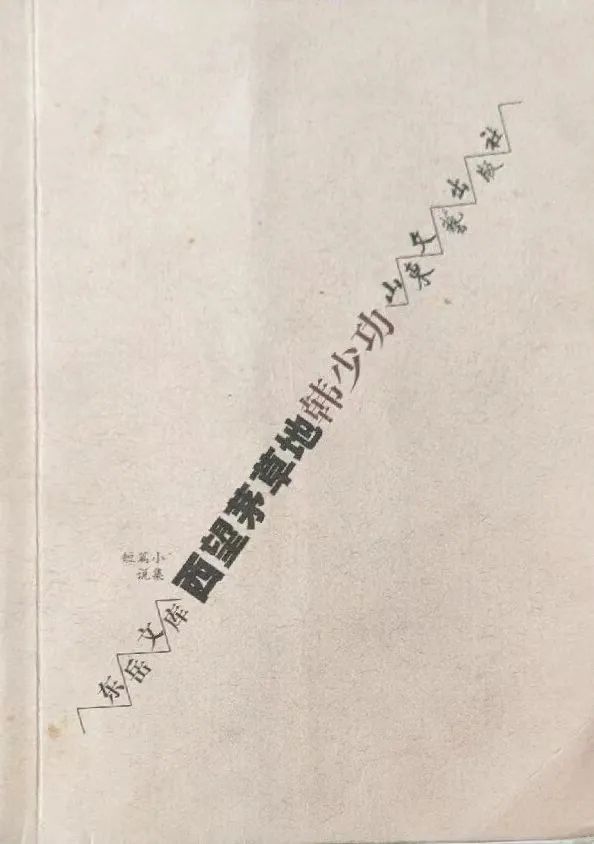

上世紀八十年代,為將大陸新的小說創作介紹到香港,西西編選洪範版《八十年代中國大陸小說選》,並親自做序。序言對當時內地作家、作品如數家珍,評註獨到老辣,可以一窺西西文學批評的風采。此文之前沒有單獨發表過,保馬今日特別推送,以表對西西的深切悼念。同時,也感謝劉盟贇先生的幫助,他將西西晚年重要的作品引入大陸,功德無量。

■相關鏈接:

▲西西(1937-2022)

一

有人說選擇就是批評,我自薦選編這兩本《八十年代中國大陸小說選》,不敢說是批評,只不過是因為近年看了中國大陸的小說創作,跟以前的比較,完全是另一個樣子,非常驚喜。總想告訴朋友,也同時想听聽朋友的意見,然而傳閱費事,而且想想,別的人,喜歡文學的人或者也有興趣看看,那就編選兩冊書吧。書在今年四月間大致選定。

中國大陸的小說,浩如煙海,真是選不勝選,我只能選定一個斷層,一個較有代表性的階段,不能求全。批評非我所長,何況讀書未遍,豈可信口雌黃?可是作為編選者,我還是有一套自己的準則和想法的。我自己也是學習寫小說的人,我認為一篇好的小說,必須有紮實的思想內容,可也得重視藝術上的創新與探索。尤其是過去許多年來,中國大陸受政治運動的影響,主題每每先行,技巧往往殿後,甚至有過一段黑暗的日子,作者稍露一下對新形式的興趣也會成為罪證。

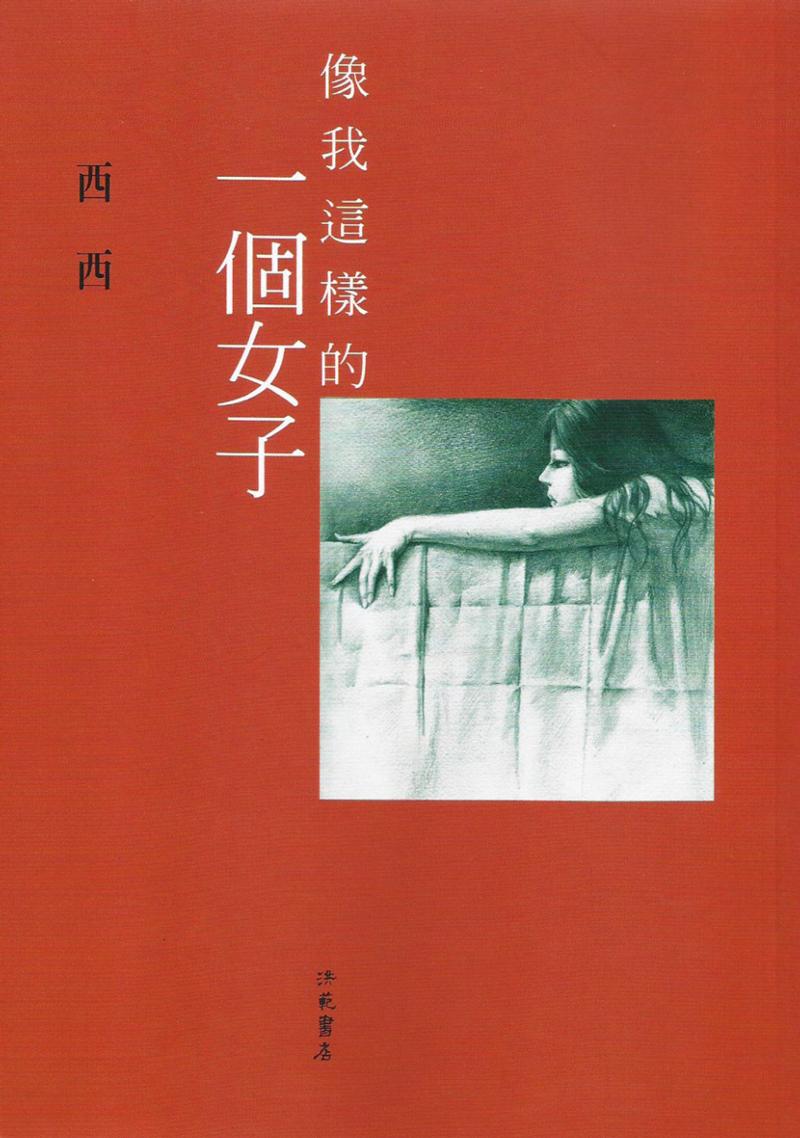

▲西西《像我這樣的一個女子》

結合中國大陸小說的發展,我選擇的準則,主要除要求作品有深刻的思想內容,也同時要求藝術上有所創新,有所探索:一句話,總得要有新面貌。

二

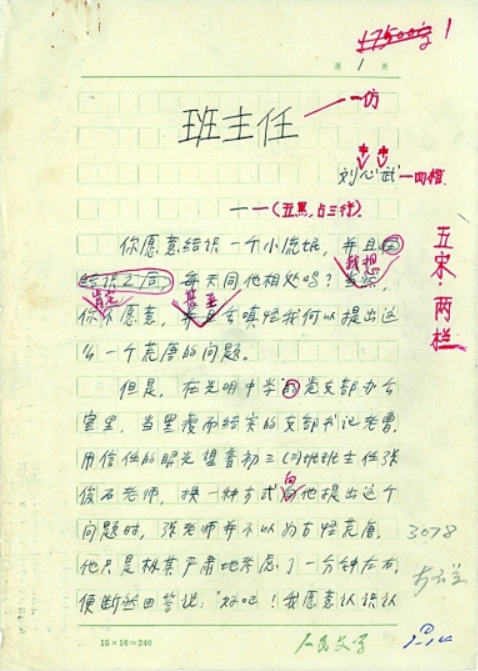

中國大陸當前的小說,統稱“新時期小說”,所謂“新時期”,得從一九七六年算起。在這之前,文學作品大多以階級鬥爭為主題,是以政治運動為中心的“運動文學”,既歌德,又一言堂,自難免“假大空”的調調。而“新時期文學”,誕生於十年動亂之後,文學作品逐漸揚棄了過往的框框。起初,“四人幫”既倒,就有人為“文革”算賬。這時候,出現了劉心武的《班主任》、盧新華的《傷痕》、從維熙的《大牆下的紅玉蘭》(後來又被稱為“大牆文學”)、陳世旭的《小鎮上的將軍》、馮驥才的《啊!》等等作品,暴露“文革”、反映遭受逼害的知識分子、商人,以至是一些毫無過錯,以莫須有的罪名受苦的小百姓。這些小說習稱“傷痕文學”。

▲《班主任》手稿

“傷痕文學”是和“反思文學”二而為一的,前者以暴露為主,後者著重批評與省思。魯彥週的《天雲山傳奇》、高曉聲的《李順大造屋》、張一弓的《犯人李銅鐘的故事》、張賢亮的《靈與肉》、陸文夫的《小販世家》、古華的《芙蓉鎮》,都是“反思文學”的代表作,不少作品已拍成電影。

如今看來,“傷痕”與“反思”,仍帶著過去的烙印,技巧也不夠圓熟,可都是“新時期”的闖將,這兩類作品,在“文革”之後三四年間湧現,儼然成為七十年代末期的主流。思想傾向暴露與批評,情感則憤懣和悲嘆,這麼一個文學運動能夠持續三四年,可見“文革”傷害之深。

在“傷痕”與“反思”的芸芸眾作裡,我們不可忽視知青的力量,因為正是他們參與了“文革”,從希望到幻滅,他們的感受最深刻。六十年代後期到七十年代的十幾年間,數以千萬計的青少年,響應“再教育”的召喚,上山下鄉,或插隊落戶,或到邊遠貧困的農區,去過各種繁苦的體力勞動生活,真可以用“悲壯”來概括。

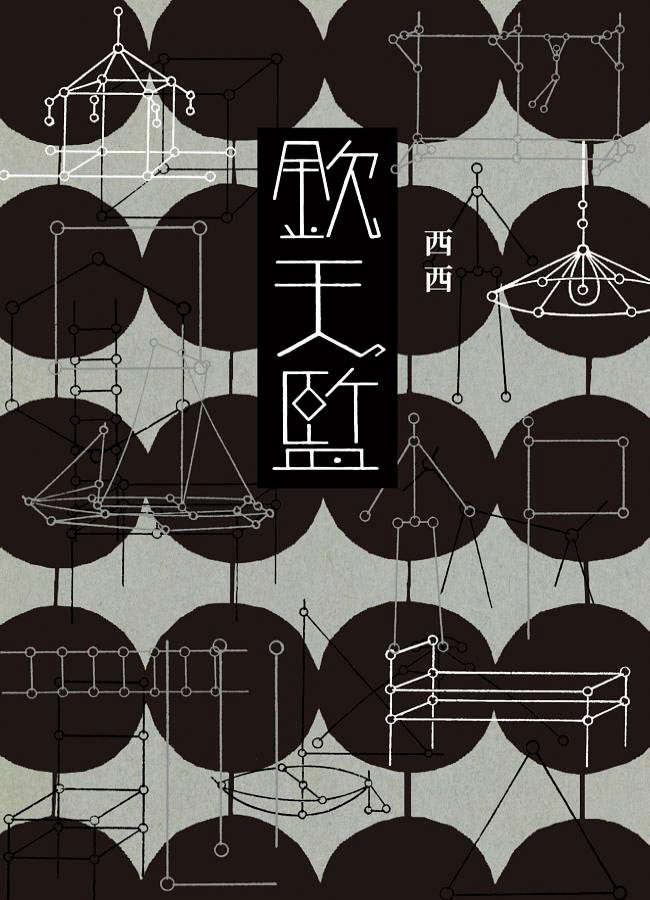

▲西西《欽天監》

不知世事,未經鍛煉的青少年,去接受底層生活的火獄,據說可以解決城市知青的就業問題,又能讓他們強壯筋骨,但這代價可太大了。成千上萬的青少年,喪失了上課學習、讀書的機會,完全沒有機會發揮自己的才華和創造的潛力,未必磨練了體力,卻加深了悲哀。

“文革”之後,知青把他們的經驗和感受寫出來,於是我們讀到了孔捷生的《南方的岸》、韓少功的《遠方的樹》、梁曉聲的《這是一片神奇的土地》、史鐵生的《我的遙遠的清平灣》、阿城的《孩子王》等作品。

八十年代初始,“新時期文學”進入第二個階段,事實上,“文革”的經驗日漸遠去,社會開始了四化的建設,於是出現了蔣子龍的《喬廠長上任記》、諶容的《人到中年》、高曉聲的《陳奐生上城》、何士光的《鄉場上》等等作品。

▲《古華》芙蓉鎮

“文革”之後,百廢待興,現實環境的變化使人們的心目從對過往的反芻,轉為關注目前,目前的社會,千瘡百孔:政策需要落實,經濟管理體制需要改革,農村的貧困需要改善,幹部製度出現了新問題。新變化的環境中,知識分子、婚姻道德、知青待業就業、軍人生活等等都出現了問題,也因此提供了新的小說內容。表現這些內容的作品就是“改革文學”。

可以說,“改革文學”是新時期中內容最充實、生活層面最廣闊的小說,彷彿展開了整個社會面貌的大圖卷。如果要了解中國大陸八十年代的民生,這些作品是最好的資料。而小說,的確是具體鮮活的民間歷史。

所謂“傷痕”“反思”“改革”或“知青小說”只是沿用內地的稱呼,雖覺簡化,可仍能明晰地概括這些作品的內容。是的,這些作品都具有深刻動人的內容,初期往往寫得比較粗糙,急不及待地訴苦、鳴冤,而忽略了小說本來是文學藝術;後期的一些,則文學精煉,敘事已見條理,重視小說的結構。可是,就大體而言,創作的觀念畢竟停留在傳統的舊路。因此,大多恐怕只具歷史意義。

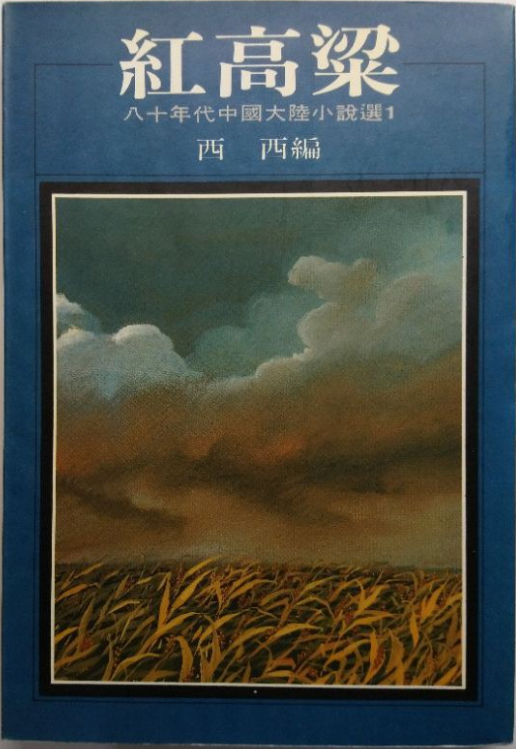

“新時期文學”的第三個階段,才真正是豐收期,更是寫法上的新,譬如莫言的《紅高粱》、韓少功的《爸爸爸》、張承志的《三岔戈壁》、鄭萬隆的《老棒子酒館》、賈平凹的《雞窩窪的人家》、劉索拉的《你別無選擇》、殘雪的《山上的小屋》等等。

這次有了苗頭。這興起的新浪潮,除了年輕作者的努力,和幾件事有極大的關聯:其中之一,是由於透過翻譯,引進了海外當代的文學作品。近年來,中國大陸紮紮實實地譯介了大量世界各地的文學作品,這方面的書刊極多,像《外國文藝》《世界文學》《外國文學》《當代外國文學季刊》等等,再不止滿足於托爾斯泰、莎士比亞、巴爾扎克,而是推介研究當代的作家,像德國的伯爾、格拉斯,意大利的卡爾維諾、夏俠,法國的新小說、荒誕劇,尤其是拉丁美洲的爆炸文學。

▲《外國文藝》

帶動文學新浪潮的第二個原因是文學評論勃興。一九八五年是中國大陸文學理論爆炸的年代,新創作群固然在西方當代文學的衝擊下寫出了與前不同的好作品,但同樣重要的事,他們立刻得到了回應,甚至掌聲,再經輾轉介紹,終於萬人矚目。中國大陸的文評,當然良莠不齊,不過好的文評,已非教條,而能從藝術的角度看小說,也談魔幻寫實、結構主義、接受美學,他們也研究作品中的時空倒敘、跳接、多角度、多聲道的表現手法。他們對新創作群的確起了揚帆推波的功效。

新創作群大致而言比較年輕,其中不少是“文革”時期的知青,浩劫使他們喪失了就學的機會,“文革”之後紛紛想辦法補課了。入大學、進師範、投考文學院,努力鑽研書本。他們讀翻譯作品,研究中國古典文學,這麼一來,又帶出了一件新事:尋根。

典籍裡的史記、詩經、唐詩宋詞,哪一樣不是文化的根?於是,阿城的《棋王》寫棋,韓少功的《女女女》寫媭,媭是楚人對姊姊的稱呼。何立偉用一種空靈的文字寫小說,莫言極愛元曲。福克納的美國南方約克納帕塔法、加西亞·馬爾克斯的哥倫比亞馬孔多,以至雖然平庸的阿瑟克利的《根》,都給八十年代的中國大陸小說起了發酵作用,小說作者在一片反思、改革聲中,回顧自己的文化,於是掀起一場“尋根熱”。

▲阿城《棋王》

鄭萬隆到東北大興安嶺去尋根了,寫了《異鄉異聞》系列;賈平凹回到陝西,寫了《商州系列》,張承志到大戈壁去,尋找回民的根源(他是回族人);李杭育則寫了《葛川江系列》;韓少功寫楚文化。與此同時,尋根的“大眾文學”興起,鄭友梅的《煙壺》、陸文夫的《美食族》,都是典型。北有鄭友梅,南有陸文夫,京味小說和蘇州風情,他們自是翹楚。

中國大陸這幾年來的報刊多,容量大,小說作品不愁出路,只要努力創作,作者立刻得到肯定和承認。報刊的讀者多,稿酬相當,成了名,的確身價十倍。這麼一來,鼓勵了更多人拿起筆來。恐怕也有人當是一條掏名掏利的捷徑。

魚目混珠是不免的了:以為凡是新,就是好;結果就有人把文字顛來倒去,花招層出不窮,新小說、佛洛依德、魔幻等等攪在一起,唬騙人,居然也出了名,成為新貴。這些,是任何革新運動都會出現的現象。不過,這些害群之馬卻害了真正探索的小說家,讓保守的勢力攻擊起來更加振振有辭。幸而嚴肅認真的人仍忠於文學藝術,為我們帶來甜美的果子,容或酸澀,卻是豐收。

三

近兩年的新創作,我從鄭萬隆的《異鄉異聞》開始,然後遇上張承志。張承志是知青,曾插隊蒙古大草原當牧民,他的《綠夜》《黑駿馬》,都是對草原的追憶,作品並沒有突破,只是充滿感情的小說而已。在一片“尋根”熱潮中,張承志也去尋根了。他是回人,他到西部大戈壁去,他本來就是歷史考察員,於是寫下了風格很不同的《大坂》《九座宮殿》和《三岔戈壁》。《大坂》寫一名考察員攀越冰大坂的事,當他在邊城的冰山下準備啟程時,卻收到了妻子發來的電報,帶來流產的消息。要趕回去根本不可能,因為路途遙遠,即使回到家,一切也已太遲。考察員繼續出發,終於攀過了冰山。小說毫不誇飾,以平淡的語氣敘述,整個過程中不時閃現一個赤裸的小男孩在厚厚的塵土裡爬著蠕動。現實與幻覺在小說裡有機的交織,使作品充滿奇幻的色彩。

▲西西《飛氈》

《三岔戈壁》是張承志文體的一項實驗,小說寫一個人到三岔口的戈壁灘去,留在那裡,在烈日下工作,可他心中老師記掛著一名女子。小說以氣氛取勝,戈壁的炎熱、荒涼,襯託了人物內心的焦灼和無奈,作者細意編織文字,時時用極長的句子重點描述懷念的女子“其實從開始我就知道我要開始犯傻那姑娘其實只是印像只是胡思亂想只是一個自己和自己過不去的夢可是這個夢我一年年地做了這麼多年。小說的面目和傳統的很不相同。

《九座宮殿》只有兩個人物,戈壁沙漠邊緣,蓬頭髮的考察員和耕地的韓三十八偶然遇見了,彼此一直透過遠遠的目光相看,作者就藉著二人的距離、視覺,交替推進小說。小說並無曲折離奇的情節,調子淡淡的。傳統的小說要求情節豐富,精心佈局,設懸念,埋草蛇灰線,故事有頭有尾,人物鮮活。但《九座宮殿》跳脫出了多少重傳統寫作的框框。依照一般的說法,這小說的結局沒寫好,人物模糊不清,情節交代不全。其實,小說的優點就在只取兩人偶然交感的橫切面,而擺脫結尾周全,情節流暢。

▲西西在70年代中

《大坂》等三篇都是張承志的短篇小說,他的中篇《北方的河》和《黃泥小屋》雖然有地域色彩,但小說本身在探索的路上反而沒有創新。最近出版的長篇《金牧場》還沒看到,就不知成績如何了。

陳村也是知青,在上海長大,雖然同是回人,卻沒像張承志那樣遠出尋根。生活在大城市裡,下過鄉插隊,這是他寫《藍旗》的藍本,然後,他似乎和鄉村再攀不上什麼親系。讀陳村的小說沒有軌跡可以追循,他不斷變,書本給他的啟示也許多餘土地。

陳村寫各種各樣的題材,不斷耕耘,常有收穫。他每寫一篇小說,就選用適當的語言來配合,比如《給兒子》,完全是忠厚長者對孩子親切的啟導,是一篇毫無霸氣的家書。父親指引上大學的孩子到了暑假該去旅行,認識祖國的山河大地,了解農村的生活,切實經驗天地的耕種,去見見人。一篇異常溫暖的作品。

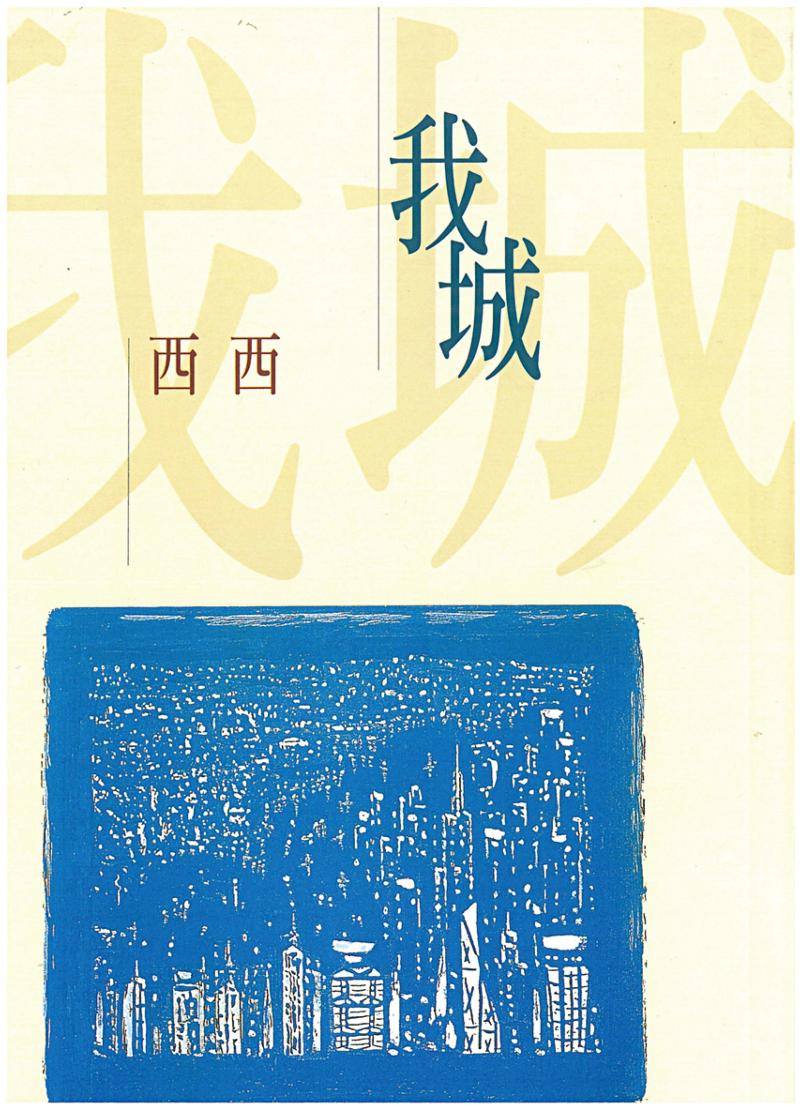

▲西西《我城》

《給兒子》裡的語言,到了《一天》就完全不同了。《一天》裡的張三不過是一個普通的工人,整日在工廠中過著沉悶、重複的工作,一生就平凡地過去。陳村為這小說還配了一套牽牽絆絆的語言,句尾不是“的”就是“了”,給讀者一種拖拖拉拉的感覺。陳村的確有許多套不同的筆墨,他的《李莊談心公司》又是一個模樣,語言又輕快又爽俐,人物嘩啦啦,不知多會說話。

在眾多的小說家中,陳村又有不同之處,他願意把自己的創作源泉和意圖坦誠的披露,他會用楊遺華的本名來說陳村,站在第三者的立場評論自己,他告訴讀者,《一天》曾向哪位外國作者藉鏡。而《李莊談心公司》,也就源自《寂寞的心俱樂部》吧。陳村將會寫些什麼,這是無法預測的,他總是給我們新的風景。

鄭萬隆已寫過許多作品了,早一陣的作品,甚至近一陣的作品,都談不上什麼特色。但他的《異鄉異聞》的確讓人耳目一新。《我的根》幾乎成為尋根派的宣言了。(另外還有韓少功的《文學的“根”》,李杭育的《理一理我的根》等)鄭萬隆是東北璦琿人,為了尋根他到故鄉去了,寫下了大興安嶺的獵人與淘金者。這一些列作品顯示出作者文字的火候,表面上看,很有獵奇的味道,正如今日有些作者猛寫西藏新疆風情、神話傳說、狐怪異獸都搬了出來。但鄭萬隆的十四篇系列小說,除了東北鄉土的描寫外,還有其他。比如說,可以看出,這時期的中國大陸小說收到西方文學作品的影響。《地穴》裡的淘金者見到了逝故的父母;《洋瓶子底》裡的男孩,透過玻璃看到魔幻的世界。

《老馬》《老棒子酒館》,都寫人物,手法是舊的,可這些小說中留下了情節的空白,並沒把故事說盡,卻是新技巧。小說中隱隱約約提供了一點線索,中間發生了事,卻沒說,留待讀者自己去拼砌。《陶罐》正是這樣寫冰河、大水,鄭萬隆的確寫得有聲有色,但也許別的作家也辦得到,只是那個陶罐裡到底裝了什麼,就不是一般作家會這樣子來寫了。

▲鄭萬隆《老棒子酒館》

鄭萬隆的《異鄉異聞》應該是一次成功的探險,可惜,他這以後又停頓了下來。這里或存有一個問題:尋根以後,又如何呢?中國大陸這十年的文學素材可說寫之不盡,近十年的變化,拿來跟十年前比較,不是小變,而是大變,傷痕、反思、改革,俯拾即是,但這些題材漸漸流於氾濫。潮流過去,作家們寫些什麼呢?小說的成就,僅僅是題材的成功嗎?

知青寫下放,動人的篇章不少,我特別喜愛韓少功的《西望茅草地》。他寫知青下鄉,農場長期虧損,單位解放。知青一腔熱誠,結果只見一片荒涼的土地。韓少功在結尾的時候寫道:“這塊古老的土地裡埋藏收納了那麼多的花枝、夜瓣、陽光,屍骨和歌聲,層層疊疊,它們也許會變成黑色的煤,在明天燃燒。”

▲韓少功《西望茅草地》

那是八〇年寫的小說,後來韓少功寫了《風吹嗩吶聲》《藍蓋子》《誘惑》等等的作品,也投入了尋根的行列。湖南人的韓少功,他的根是楚文化,於是他寫了實驗的《歸去來》,尋根的《爸爸爸》《女女女》。每一篇都是全新的面目,愈寫愈好。探索中的韓少功,彷彿蛻變的毛蟲,終於成為蝴蝶。

新創作群的作者,作品成績並不穩定,即使陳村,寫了《一天》《一個人死了》《給兒子》這樣的好作品,也有不少作品寫壞了。韓少功並不這樣,他的作品不多,可是每一篇都令人驚喜,幾乎沒有一篇失手。《女女女》之後,他的風格又變了。《火宅》不但是作者開展了自己的新境界,也是近來少見的小說品類:現代荒誕的諷刺小說。中國小說一向講求“文以載道”,小說家往往感國憂時,悲天憫人。因為既要悲又要憂,小說就披著一副副愁苦的面目出現,極少有嘻嘻哈哈的文字。

嘻嘻哈哈的內裡並不等於不感國憂時,《火宅》的出現,就是例證。阿里斯多芬與索福克勒斯可以並肩在同一條路上散步。韓少功的文字非常精煉,為寫《火宅》,他不惜換了一套淺白的口語,讀來活潑有趣,嬉笑怒罵不流於油滑。真要挑剔的話,只能說《火宅》的結尾收得有點匆忙,但這對整體成就並無大影響,瑕並不掩瑜。韓少功是一位充滿潛質的優秀小說家,讀他的作品是我無比的快樂。

▲由西西《哀悼乳房》改編的電影《天生一對》

莫言和韓少功一樣,一開始的時候小說就寫得不錯。他的少作《透明的紅蘿蔔》,一點兒也沒有那些“標準”小說的型架。那時的莫言,擅長營造小說的氣氛,軍人家眷寫長長的情書,大水中誕生的嬰孩,都使人感到濕漉漉的。

莫言有他自己非常主觀色彩的語言。這語言在《紅高粱》裡成熟了,那是一種緩慢的、充滿斑斕色彩、草木蟲魚聲音、視覺廣闊、彈性無比強韌的語言,一種伸縮自如,容許無限度擴展飛翔馳騁的文體。

新創作群作品的新,除了題材,最顯著的還是文體上的新,敘述的方法改變了,小說變得散文化了,語言跳出了模式。傳統的小說,對語言的要求是精煉、準確、通順流暢,什麼身份的人說什麼樣的話。可是新創作群並不一定依循這一規律。比如何士光寫農村,捨棄一貫農村的語言,採用他個人風格,文人韻味的語言;何立偉的文字典雅細膩,寫小說像寫詩。傳統小說裡的人物,彷彿戲台上的演員,花旦小生,無不對答如流,口齒伶俐,但在探索的作品中,鮮明的對話常常消失了,代之出現的是溶入了小說肌理中的潛對話。比如許廣耀的《拜江豬》,長達二十六頁的小說,並無分行的對話,連段落也不分,從頭到尾就是一長段。

▲西西《我的喬治亞》

小說敘述的散文化、潛對話的運用、個人風格的語言,都是莫言的特色。粗看起來,莫言的文字彷彿是拙劣的,不大通順,這正是他陌生化效果的優點。莫言的文字要求讀者仔細品嚐,可以一看再看。他又常常出現慢鏡頭,比如《爆炸》,一上場就用了五百字的篇幅,只描述一記巴掌。他的小說段落極少直陳連接,而時時穿插、重現、鑲嵌,別人喜好回溯,他偏偏超前。至於受西方文學的影響,連他自己也說要努力避免了。他寫《築路》,寫一名女子家中躺著一個七年的丈夫,明明是福克納《獻給愛茉莉的玫瑰》中失踪的神秘男子;他寫《球狀閃電》,不斷讓長著一個巨大翅膀的鳥人出來飛翔;他寫《枯河》,念念不忘一段落在地上沾滿泥砂的肚腸。這些則是加西亞·馬爾克斯的迴響。但莫言並非一味西化,他的作品有中國大地蒼茫的氣息,有中國泥土悲涼的感情。

他寫《歡樂》,文字又翻了一翻,古典的詩詞曲紛紛插敘,使人相信,他的作品既是橫的借鑒,也是縱的承繼。《紅高粱》是系列小說,一共五篇,可惜的是,整個系列並不成功,也許,《紅高粱》不該是系列小說,而是五篇集中寫成一個長篇。如今,其他的四篇不外是第一篇的重複,甚至有為文造情之嫌。

▲西西編《八十年代中國大陸小說選1:紅高粱》

莫言今年發表的小說《棄嬰》十分完整,但《紅蝗》寫來吃力,陷入了自己的模式,叫人擔心不已。中國大陸的報刊多,競爭強,成了名的作家為稿債所逼,看來情勢嚴重。“長安才子”賈平凹,家中就常坐著催稿的編輯,直欲把作家逼死為止。多產是好事,如果要趕、要擠、硬寫,對創作畢竟有害。但願莫言能夠擺脫這個困境。

小說是極其悲哀的。中國的女子,命運一直操縱在別人的手裡,在自己的家裡,父母雙存還好一些,一旦出嫁,就前途茫茫了。結婚、生孩子,真是一重重的難關。葉蔚林把那個字的淒苦說盡了,用的卻是歡樂的氣氛,愈是喜氣洋洋,愈覺愁苦。中間每一小節寫一個女子的身世,頭尾一啟一合,這樣的結構是新的,既直寫也橫寫,可算變化多端。

中國大陸有些小說,一描述農村,就作興來些粗野話,甚至出些粗野的動作,彷彿不如此就不夠鄉土味似的,事實未必如此,更不宜成為習套。如果《五個女子合一根繩子》能夠再潔淨些,相信會更符合那些女子。

尋根行列中的李杭育,寫了吳越文化的《葛川江系列》,嚴格來說,成績不算太好。如果把《沙灶遺風》和王潤滋的《魯班的子孫》或賈平凹的《天狗》擺在一起,似乎大同小異。他的《國營蛤蟆廠的鄰居》,寫一個吃盤人,給人深刻的印象,和邵振國的《麥客》刻畫跟場的割麥人,同樣感人。《人間一隅》一開場寫人蟹大戰,令人想起加西亞·馬爾克斯的《巨翅老人》,改革小說眾多,要鶴立雞群,並不容易。

《最後一個漁佬兒》是深厚的。葛洲壩建成之後,江中的鰣魚消失了,漁人不得不專業他向,只有那麼的一個漁佬兒,仍緊守他的事業。大江如今是他一個人的了,他是最後一個漁佬。人的尊嚴,人的堅持,人的掙扎,人的奮鬥,主題是永恆的,背景卻是現在。漁佬最後得到的大魚,寧願餵了貓,也不願卑鄙的人來分,這是人在時空的變化里,不變的常新的質素。小說寫得圓熟渾成,如果問:什麼是好小說?這樣的小說就是好小說。這種看似落伍的人物形像在以往中國大陸的小說,很少見。這,就是新面貌。

▲李杭育《最後一個漁佬兒》

新創作群的小說家,有不少既寫小說也寫評論,李杭育是其中一位。聽說,韓少功要出理論專集《面對空間和神秘的世界》,希望李杭育也把他寫的評論結集出版。或者,和乃兄李慶西的評論合集,他們對中國大陸當前探索小說的推動,都出了不少力。

王安憶成名雖早,給人的印象卻像是名實未必相副。可是,近年來,任何人不可以憑印象妄下判斷。寫糟透了的人忽然亮出一篇佳作,而成名的小說家又會寫出些令人十分沮喪的東西。

《小鮑莊》是王安憶最大的轉變,雖然小說的結尾還是誇飾了。但小說分小節緩緩寫來,人物的陳設、感情的處理,都是出色的。然後,出現了《閣樓》,這小說叫人吃驚了,年紀輕輕的王安憶,寫出了這麼深沉堅毅的小說,彷彿作者不該是她,而是林斤瀾、高曉聲他們。一如李杭育,這小說不能抹殺群眾的力量,更同時肯定個人的努力。這是探索小說裡的新聲音。

▲西西編《八十年代中國大陸小說選2:閣樓》

王安憶的小說,在探索的浪潮中,穩穩站定,《閣樓》一點也沒有西方文學衝擊的痕跡,非常地古典,非常地中國色彩,的確,在紮實的基礎上同樣能夠求深求闊,不一定要一味求異,《紅高粱》和《閣樓》正是兩種可以共存的創作路向。

現代主義的浪潮衝擊著中國大陸傳統的文學創作,的確使許多作者徬徨起來。張辛欣感到自己站在“交叉路口”,不知何去何從;寫下《鐵馬冰河入夢來》《會計今年四十七》這麼深刻的反應問題的陳沖要說“請多關照”;而林斤瀾,嘗試寫些新的短篇,卻有人說“看不懂”。當前中國大陸的小說作者,是五代同堂,各展所長,誰說不宜?

▲西西《哨鹿》

四

選本除作品本身,各附一篇作者的散文,庶幾可以加深讀者對作者的認識,也藉此了解當前中國大陸小說界的思慮與步伐。佳作眾多,王樹增的《紅魚》、崔京生的中篇,都超過六萬的字數,只能另外推薦了。唯一的遺憾,也許是我喜愛的喬良的《靈旗》,暫時還不宜選入。

編選的過程,感謝何福仁和張紀堂的幫忙,到處為我找資料、提供意見,沒有他們的幫助,這兩本集子是沒有辦法完成的。這工作應該是三個人的成果,不過,完成這工作,最快樂的人看來就是我。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代