♦ 本文轉載自 人物。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2022/2/28

在動盪不安的世界中,91歲的許倬雲仍在執著地尋找解決方案。

文|姚璐;編輯|金桐;攝影|陳榮輝

病痛中的憂思

歷史學家許倬雲已經91歲了。很多時候,他要和自己的身體作戰。

10年前,他動了兩場大手術,脊椎剩下四寸沒動,在那之後,不能低頭,不能彎腰,只能勉強站立,閱讀只能在電腦上進行。一年多前,他徹底癱瘓,站立也成為難事,只剩右手食指還能動。吃飯要靠太太孫曼麗餵食,寫作只能靠口述。早晨起床要靠吊兜,「把我從床上吊到椅子上,從椅子吊到床上,像吊豬一樣」,他笑著說。因為長久坐在輪椅上,夜晚的睡眠變得淺而長。

這個生於1930年的老人,在大陸成長,在台灣求學,在美國深造,一生經歷諸多離亂,見證許多更迭。他以獨樹一幟的「大歷史觀」聞名於世,橫跨中西之間,他畢生所想都是怎麼為中國文化尋找出路、為世界文明提供解決方案。

如今,他居住在匹茲堡的家裡。這是一套窗明幾淨的公寓。二十多年前,因為年事漸高,實在無力打理,他和太太賣掉帶花園的獨棟房屋,搬到這套有物業管理的公寓居住。從1970年赴美擔任匹茲堡大學歷史系教授,他已經在這裡生活了50多年。曾經的「鋼都」不再是昔日的繁盛景象,初搬到這裡時,天是火紅的,空氣中都是刺鼻的煙味,如今,匹茲堡又有了藍天白雲。阿勒格尼河、莫農加希拉河與俄亥俄河靜靜地在此交匯,半個世紀就這樣過去了。

吃過早飯後,許倬雲坐到電腦前,開始讀報。早晨看《紐約時報》和Google News,白天還要跟進美國的華文媒體《世界日報》,到了晚上,再看兩份台灣當日發行的報紙。還有兩份雜誌,《The Atlantic》和《Discover》,一份是文化評論,一份是科學進展,都不能錯過。

每日讀報,不是為了打發時間,「學歷史的人悲哀的就是,自從有歷史,人就在說謊,沒一個皇帝不說謊,沒一個總統不說謊,是不是?這個怎麼辦?我們學歷史的人就要戳穿謊言,但謊言戳穿能(有)幾個人看見呢?幾個人能看得懂呢?但我還非得做不可,這是我(的)責任,專業的責任,對不對?你看我生活裡面苦惱的是這些事情。」這煩惱伴隨一生,難有盡頭。

雖然退休22年,考古學界的進展也要跟進。他的專業領域是上古史,「不但中國考古,世界考古我一樣看,世界不能孤立的。地球氣候怎麼樣,我們中國受什麼影響,發生什麼樣的事件,等等等等。比如說中國歷史上大禹治水是真有其事,公元前2019年的那次大洪水,是喜馬拉雅山底下一個冰川堰塞湖崩了」。

歷史和當下交織在他的頭腦之中。在一種滿懷憂思的狀態之下,他重讀愛德華·吉本的《羅馬帝國衰亡史》,感到一種文明行將崩潰的危機。

新書《許倬雲十日談:當今世界的格局與人類未來》也是在這樣的心境下口述完成的。序言裡,他緩緩說道:「我今天的發言是在我的病房裡面,這是醫院幫助我在家設置的病房,幫我在前面開了一個吊兜,使得我從椅子提升到床上,從床上提回到椅子。我自己不能動,要靠著機器幫忙。在這種條件之下,我跟大家共同努力的時間不會太長久了。」

《人物》的拜訪發生在2021年11月的一個上午。當我摁響門鈴時,他早已等候在客廳中央。在大洋彼岸的這間現代公寓裡,他的言談舉止中留存的是一種舊文明系統中的古典氣息,令人感覺在兩個時空中穿梭。

這種「古典氣質」,東南大學教授樊和平也深有體會:「那樣一種氣息,那樣一種氣派。在他的眼睛裡,一切都是平等的。一方面就是他對所有的人,包括你們年輕人,都非常地尊重。另外一個,他不會因為你是權貴,他就對你絲毫有一點添加什麼。這一點如果不親身在場,可能難以體會。」

「我是個病人,所以穿了病人衣服……你不在乎啊?」「我耳朵不靈光,聲音有點啞,沒以前亮了,你包涵點啊!」許倬雲充滿歉意地說明,然後坐在桌前,準備開始談話,窗外是一片小小的草地,已是深秋,樹葉正在由綠轉黃,他的眼睛凝視四季、歷史和現在。

和年輕朋友說話

2022年剛剛到來的時候,許倬雲錄製了一段視頻,在全世界「被瘟疫所困」的日子裡,他有一些「想對年輕朋友說的話」。

坐在家中的桌前,他雙手交疊,唯一能動的那根手指一動一動——那是他說話時的習慣。這個生於戰亂歲月的老人,平靜地目視鏡頭,說「我一輩子沒有覺得哪個地方可以真正給我們安定,哪一天會真正給我們安定」。

在這既短暫又永恆的風雲變幻中,他想提醒「年輕的朋友」,要記得反省「我自己有沒有作為其中的一份子,促成了這個風雲變幻」,「我們不能完全安於說『我的日子好,就夠了』,我們每個人要想想未來該怎麼做,要想想現在該怎麼做」。

2019年4月,也是在匹茲堡的這間公寓中,許倬雲接受了作家許知遠的訪問。「那天我記得是有點小雨,雨濛蒙,所以造成的風景啊,雨濛蒙很有意思。」許倬雲向《人物》回憶。太太孫曼麗說,他喜歡雨,喜歡長江。

以雨幕作為背景的談話中,他談到「往裡走,安頓自己」的人生哲學;談到全球性的問題,「人找不到目的,找不到人生的意義在哪裡,於是無所適從」;談到他對中國文化的信心與憂慮,「中國尊敬過去,注重延續,來龍去脈,這個是中國的好處也是中國的缺陷」;還有對未來的期許,「要人心之自由,胸襟開放,拿全世界人類曾經走過的路,都要算是我走過的路之一。要有一個遠見,超過你的未見。我們要想辦法設想我沒見過的地方,那個世界還有可能什麼樣。」

後來那期訪問成為《十三邀》當年最受歡迎的節目之一。「我有個surprise,我沒想到這麼溫暖的、熱烈的反應,所以我就覺得我該盡義務了。」許倬雲告訴《人物》。

雖然擁有頂尖的學術成就,但他從來不只是像牙塔中的學者。有很長一段時間,他一直為報紙撰寫評論文章,台灣「中研院」歷史語言研究所前所長、歷史人類學家王明珂向《人物》回憶:「那個時候他給我的印象就是,說話很有份量,然後他的文章在報紙上常常登在很重要的位置上。」

而現在,他所指的「盡義務」,是更積極地參與、回應現實。他相信年輕人,也能感受到,在這個紛亂複雜的時代,年輕人渴望向他尋求答案,「對他們我願意捨得精力」。他相信個人行動的力量,想要告訴年輕人,「責任不是你擔社會責任,你擔你自己該負的責任,你擔你對你相處的人的責任。」

後來他在《許倬雲十日談:當今世界的格局與人類未來》中說,「我盼望,我在世間走了這麼一遭,有機會跟大家說這些話,使大家心裡激動一點,本來平靜無波的心裡可以起個漣漪。小波浪可以造成大的潮流,推動大家不斷地、一天比一天進步。」

在這天的訪談中,他提醒我,「我想講的,未來的情況下,我們現在的文化能不能適應?將來做怎麼樣調試才合適?中國的缺點在哪裡?西洋文化缺點在哪裡?這個我要保留下來講的,好吧?前面差不多了,你給我大概至少要20分鐘左右。」

當我們真的進行到這個話題時,他變得極為嚴肅,「假如佔全世界四分之一人口的中國能找到一條路,這四分之一就可以影響到全世界」。此時已是中午,他應當休息的時間,老人已經明顯疲憊了,但他不願意被打斷,「我認認真真講,這是我最關心的事情」。

幾乎所有人都能感受到許倬雲的迫切。哈佛大學教授王德威是他的談話對象之一,王德威專攻文學,許倬雲則是歷史學者,二人年齡相差24歲,過去他們主要因為學術討論聚在一起。

「到最近一兩年,因為疫情的關係,我覺得他那個疏離的感覺、那個危機的感覺特別強。」在zoom視頻中,王德威告訴《人物》,許倬雲向他提出,能不能定期聯絡,他們約定一周通一次電話。

在定期進行的通話裡,他們天南地北無所不談,「有關中國兩岸的華人世界的問題,他都非常非常關心,」王德威回憶,「第一次把我嚇壞了,我記得最開始他講兩個多小時滔滔不絕的,許先生,我說您九十幾歲了,您要不要休息一下?」

另一方面,王德威理解他,「那種時不我與的感覺,不只是年紀上的、健康上的,同時可能也是一種知識分子麵對這個世界的局勢的那種危機感啊。我覺得危機感是某一代的中國知識分子,是他們的血液的一部分,他們的DNA裡的一部分,三四十年代(出生的這一代知識分子)。所以那種緊迫感,用一種很俗的話來講就是感時憂國。」

離亂歲月的夢魘

1930年,許倬雲出生在廈門鼓浪嶼。4歲時,父親由廈門海關監督轉任湖北荊沙關監督,為中國面對戰爭做準備。3年後,抗日戰爭開始,他們全家隨著戰線遷徙,成長過程中如影隨形的是戰爭和死亡的陰影。

80多年過去了,許倬雲的太太孫曼麗告訴我,時至今日,他仍然會在深夜夢魘,「所以一個人年輕時候的記憶啊,真的是很深很深」,之後的人生經驗,「往上頭加,蓋不住」。

「懂不懂『過陰兵』?」許倬雲向我提問。

「你們沒受過這種苦,你真的不知道,萬縣死了多少人,房子沒有了,人睡在街邊上,夏天,連著有幾個月,每個月每天晚上半夜三更全城大哭大鬧……看見死的人腦袋沒有了,腿沒有了,血淋淋地在這排隊走過去,像軍隊走過去一樣,就在你頭旁邊走過去。」

後來許倬雲曾在許多場合講起過這個故事——七七事變後,川軍戰士上前線途經沙市,母親帶著女工為戰士們燒開水喝,她看著這些不過十八九歲、臉上帶幾分稚氣的小兵,不由自主地口宣佛號,「阿彌陀佛,不知道這些人有多少還能夠回來。」

「很快地我們就知道什麼叫轟炸,很快地我們就知道什麼叫流亡,很快地我懂得母親所說的『不知道這些人有多少還能回來』,這個鮮明的印象,使我領悟到生與死的界限,以及個人與國家之間究竟是怎樣的關係。當時年紀還幼小,不知道其中的意義,只曉得這些人成批成批地開拔出去,或許永遠不回來了。這幕景象,從此切開了原本無憂無慮的童年。」他在《回顧心路歷程》一文中記錄了自己心境的改變。

抗戰的經驗是他此生最深刻的記憶,只要講起這個話題,他總是會哭,有時哭得像個孩子。這哭裡有痛心,也有害怕,當年的恐懼到現在一直還在。

「日本人炮聲離沙市不太遠了,我們就要搬到老河口去,滿路都是人。爸爸拉著老媽的手,媽媽抱著我,在江邊走。沒有車輛,沒有什麼了。公家準備撤退的車在下面,要走下去。爸爸就跟娘娘說,真要(是)日本人殺過來,我拉著老八,你抱著老七(許倬雲),我們四個人一起(跳)下去,長江水……」坐在餐桌前,老人的聲音微微顫抖,哽咽得幾乎說不下去。

那時他還沒有上學,但是在這樣的離亂之中,他有了「中國不會亡」的信念,和對於中國文化的信心。「中國的老百姓是好的,真是好的,危難的時候互相真是幫忙,真是到了死亡架在頭上的時候,真是互相幫忙。日本人飛機在掃射,我們在萬縣,一個懸崖底下,公園裡面懸崖底下可以站幾萬人,大家以為日本飛機不能掃射懸崖,日本飛機就沿著懸崖,低飛。馬上許多男人站到前面去,拿女人小孩推到後面,沒有動員,他們自己做了。」

後來,他的生命中,經歷了更多的離亂和逃亡。

1948年,他們全家分幾批遷到台灣。他和二姐一家坐同一班船,如果搭早一班,就是永遠沉沒了的太平輪。「所以我跟你講人生實苦啊,不能看見我自己苦啊,我看見離亂之世。《世說新語》,怎麼樣講衣冠南渡。東晉是衣冠南渡,到了岔路口,逃難群眾分兩條路分開,路口互拜,一別不知道哪天再見,大家摸著樹一起哭。中國歷史上衣冠南渡多少次了。」

到了上世紀80年代,許倬雲開始寫作《西周史》,寫到最後一章,西周行將走向衰亡,他幾乎是流淚寫成,「看見一個秩序有理想地建立起來,但是糟蹋掉了」。當他寫到《詩經》裡的《板》《盪》,十分傷感,「因為他們經歷的離亂歲月,跟我自己在生命裡親眼所見的一樣」。

許倬雲童年

歷史學家沒有快樂的

和許倬雲的談話,有時候會陷入一種困境。他寫的是「大歷史」,談的也是「大問題」。我們談及中國文化的未來,他先從量子力學裡的糾纏現象講起,講到雅利安人馴服了馬匹,開始有了擄掠文化,再講到週人的天命文化,講到孔子的「忠」與「恕」,在幾千年的尺度裡,他比較東西方文明的差異,試圖讓我理解東西文明系統中的複雜脈絡,在紛亂的線索中抓住核心。

他曾經解釋過自己的談話風格,是受勞幹(勞貞一)先生影響。「人家問我問題,我會一條一條細瑣地回答,但我腦子裡可沒忘記題目。只是聽的人可糊塗了,不曉得我會繞回去,等到最後我回答他的問題時,他說:『你怎麼兜了那麼大的圈子?』我說:『我不把細節講清楚,怎麼回到大題目啊?』所以人家問我題目,我回答的辦法就是勞貞一先生的辦法,但是提問的人一定要很有耐心聽完,早晚我會轉回原來的問題上去,不會轉丟的。」

他喜歡用一個詞來形容當下很多人的關注落點——零碎。在這樣一個分工越來越細的時間,給大問題做註腳的人越來越少。這十幾年來,廈門大學哲學系教授王波經常向許倬雲請教問題,他們的話題既有「古代歷史、考古學、社會學等,研討從新石器時代一直到漢代以後,看看怎樣演變出了中國的秩序」,也有時下流行的各種話題,「比如內捲、躺平、脫碳入矽等等」。

在持續經年的求教與討論之後,王波說:「如果說我有什麼治學習慣承襲自許先生,那可能就是歷史思維。這裡的歷史不是歷史學的歷史,不是被降格了的對歷史事實的編年記載,而是建立在通曉人類歷史及其成就的基礎上,超越基於常識的經驗思維,將歷史本身作為根本原則,把握歷史展開過程中的必然性。」他說,許倬雲對於知識人的期待是,「努力做能夠『一錘定音』的人,起碼要有這樣的氣魄」。

復旦大學教授葛兆光曾為許倬雲所著《說中國》寫解說,他「感受最深的,就是許倬雲先生那種『截斷眾流』的大判斷」。他的視角始終很宏大,最終落回他的表達,「我講的人在群體之中層層套疊,有責任、有權利、有自由,這種社會不是孤立的,是自由的、平等的,是有責任、有權利的。」

但大視野投向的從來不是大人物。在他的目光裡,小民百姓、日常生活份量深重。

1993年夏天,許倬雲為即將在內地出版的《西周史》重寫序言。他寫下自己受到的質疑,「《西周史》問世以來,曾得到若干同行的批評。批評之一:『居然連周公的事蹟也不提!』其實不僅周公未有專節,文王、武王、太公、召公……均未有專節。」

他回應道:「我治史的著重點為社會史和文化史,注意的是一般人的生活及一般人的想法。在英雄與時勢之間,我偏向於觀察時勢的演變與推移——也許,因我生的時代已有太多自命英雄的人物,為一般小民百姓添了無數痛苦,我對偉大的人物已不再有敬意和幻想。」

他深受法國年鑑學派的影響,「我們注意的是人的生活,我們不注意皇親國戚,更不注意帝王將相。我們國家是注意它的製度,注意它的成分,不注意裡邊的政治人物。從一個人看他的時代,他的悲歡離合多少是他自己負責任,多少不是他的責任。絕大多數的悲劇不是他的責任,都是犧牲品。」

正是這樣的認知,構成了他與一般史家不同的治學特點。在這部沒有帝王將相的史書之中,他著重探究的是周人「天命」觀念的形成,又另闢章節描寫週人的生活。寫到「飲食」時,在描述完當時的食物及烹調之法後,他寫下,「雖說如此無等,農夫的生活到底只是陳年的穀粒(《詩經》『小雅·莆田』)及採來的苦荼(《詩經》『豳風·七月』)。」

雖然歷史資料總是「詳於社會上層,而略於下層」,他仍盡力復原3000年前最普通百姓的生活。在「居室」一節,他專門寫到,「小小土室,柴扉零落,用桑樹的樹幹作為門軸,上面是草束覆蔽的屋頂,破了底的瓦罐放在夯土牆中,當作窗戶,用破麻布和破毛毯塞在門縫窗縫裡擋寒氣……下雨天,屋頂漏水,地面也因為是挖掘在地面以下,進水是免不了的……在西周,大致是最窮的人,住這種半地穴的居室了。」

華東師範大學教授葉超是許倬雲談話的朋友之一,他感受到,「他對於這些問題實際上已經超出了一個歷史學家去研究對象、一個考古學家去勘探文物的感覺,他是真真切切地去關心歷史和歷史背後或者歷史中的這些人,這是他最關注的。」

抗戰結束後,許倬雲全家回到無錫,他進入輔仁中學就讀。學校隔壁就是東林書院,沒有圍牆,只有一排矮松林阻隔。如果有同學不聽話,就會被老師帶去東林祠堂,對著先人罰站。明代的東林黨人講究實學,不談心性,「家事、國事、天下事,事事關心」,這是許倬云自己體認的文化基因,「無錫人不在乎幹任何高高低低的job,讀書是本分,幹活是乾活。不是我是書生,我(就)是了不起,我做宰相啊什麼。我不在乎。讀書是本分,養活你自己是該做的。」

遷往台灣後,他考入台灣大學歷史系,受教於沈剛伯、李濟之、勞幹、凌純聲等史學大家,1957年,他赴芝加哥大學攻讀博士學位,師從美國著名的漢學家顧立雅(Herrlee Creel),受到的是東西方最好的精英教育。

但王德威發現,「他特別有一種願意從世俗跟民間的立場來看待歷史問題的傾向,這個跟他個人的學術訓練似乎是有所不同。因為他來自於一個大的家族,來自於一個書香門第,來自於一個有良好教養的環境。但他始終強調的是他所經受的這種亂離的經驗,所親眼看到的大量的這個死亡、戰爭、逃難、飢荒等等,刻骨銘心。所以一開始他一方面做的是上古史的研究,但他那個『心』是,怎麼講,非常牽動到當代經驗的。」

這給了許倬雲一種超越性的立場,「我對於人類的關心,和對一族人的關心應當是一樣的,並不少。」

在《許倬雲談話錄》中,他談到自己經歷的抗戰8年,「除了最後一年多在重慶安頓以外,都是跑來跑去,因此,我幸運地看到了中國最深入內地的農村,看見最沒有被外面觸及的原始原貌,不但是山川勝景,還有人民的生活。作為旁觀者,我常常被擺在一個土墩上、石磨上,搬個小板凳,看著人家工作,所以我對農作的每個細節都可以細細地看。」

後來他寫第二本英文專著《漢代農業》,「親切的印象全回來了」。當許知遠訪問他時,向他提問:「對中國的常民來講,歷史上這麼多年代,生活在哪個年代是最幸福的?」他的回答是漢朝,「國家的基礎放在農村里邊獨立的農家」。

他在上世紀80年代的博士生、學者陳寧後來總結,「在許先生心目中,共同體的『盛世』應該是百姓安居樂業,生活過得最舒暢的時代,文化最具活力的時候,而許多教科書將『武功』作為衡量盛世的標準。許先生反對這一標準,因為『武功背後有多少悲傷』,戰爭給百姓帶來的是連年的苦難。」

「所有的歷史學家沒有快樂的,司馬遷受了那麼多的虐待,除了宮刑,一輩子坎坷,這個苦跟他看見漢朝起步的錯誤、漢朝當時的愚蠢(有關),他難過啊。」回望自己的治學生涯,許倬雲這樣告訴《人物》。

陳寧如今生活在弗吉尼亞,距離他做許倬雲的學生已經30多年了。他帶來幾封他小心翼翼保存的與老師之間的通信,一點褶皺都沒有的信紙上,許倬雲寫下自己翻譯的Robert Frost的詩《少有人走的路》,「深林有歧途/敗葉掩足印/舉步入荒徑/只為少人行」。

在信中,他告訴自己的學生:「此詩表達了與研究精神暗通的心態,求知必須有深入不毛、另闢蹊徑的勇氣,庶幾踏入未經開闊的新天地,其實無論讀書做人,都需有不怕寂寞,不隨眾人的心理準備。千山獨行,即是一步踏入荒徑也。以為然否?」

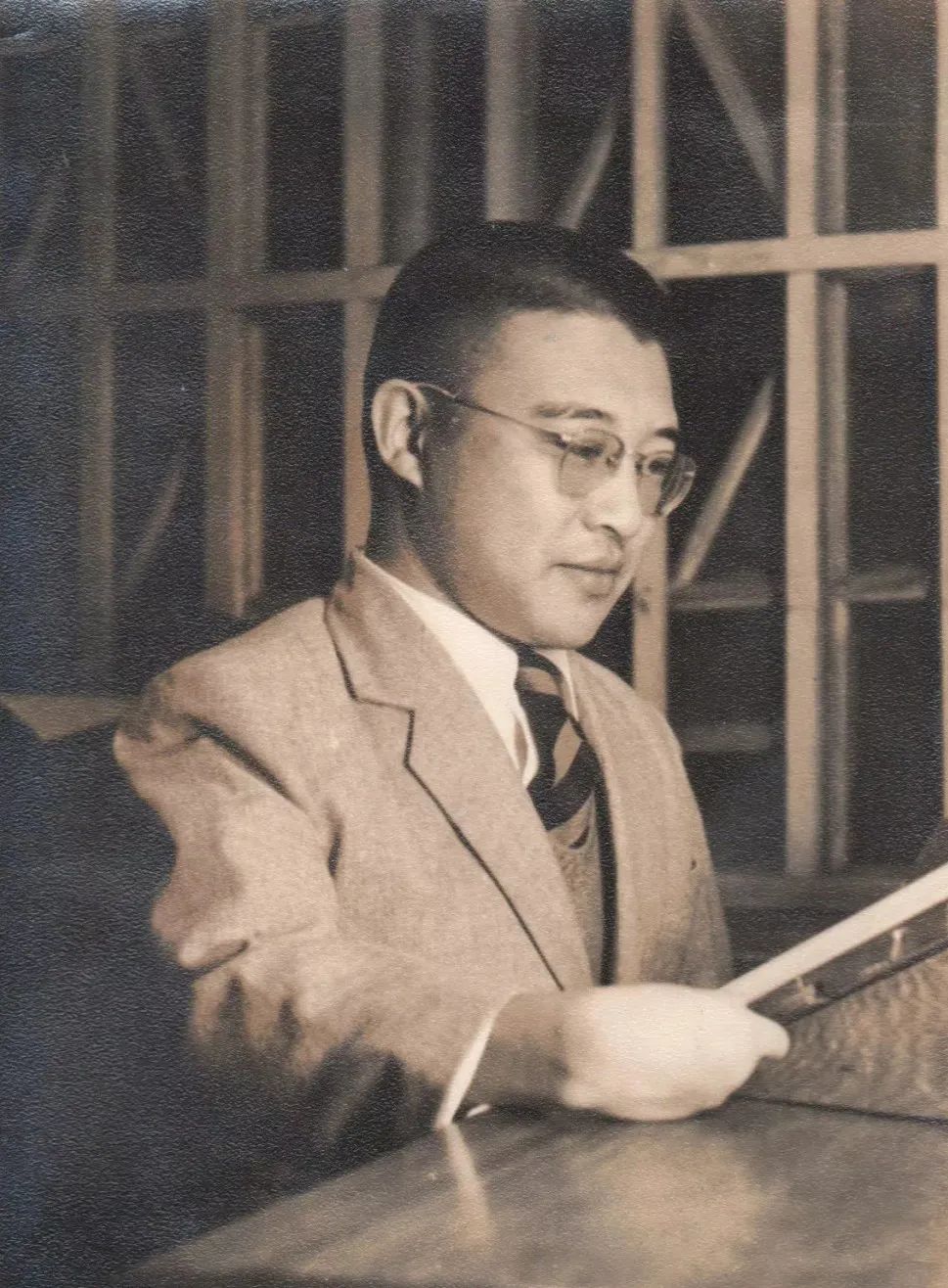

青年時代的許倬雲

居然可以不疼痛了

在2022新年談話的視頻中,許倬雲提到,過去的2021年,自己最有成就感的事,「就是居然可以不疼痛了。這個是了不起的大事情,居然可以逐漸過比較正常的日子」。

疼痛幾乎是伴隨他一生的陰影。許倬雲出生時,母親38歲,已經是高齡產婦,懷的又是雙胞胎。在母體營養不夠的情況下,強者取全部,弱者取其餘。弟弟許翼雲是健全人,他生下來就是「很壞的傷殘」,肌肉沒有力量,骨頭沒辦法生長,一直到6歲都不能動。8歲時,他自己發明一個辦法,拖著竹凳子,一步一步向前移,後來才慢慢能站起來。這使得他「從小就學會忍耐,在哪個角落都能隨遇而安,有時在椅子裡坐上一個小時,也得乖乖忍受,直到有人再把我抱到別的地方」。

家中兄弟姐妹都去上學,但他不能。後來,許倬云成為歷史學家。身體限制了他,也給了他不同於其他人的視角,「我不能動,我是永遠(的)旁觀者」。

「最初我沒有希望」,他向《人物》回憶,「我在農村里邊逃難的時候,起床以後,父親忙他公事,母親把我放在村子裡的磨盤上。磨盤旁邊總有人,洗衣服的啦,摘菜的啦,就在旁邊,磨盤上安全的。那種情況之下我不存希望。慢慢慢慢看著,還有太多人不如我,太多比我更可憐的人了。尤其看見滿地的傷兵,抬進來的時候,一百多人躺在打穀場上。第一天晚上鬼哭神嚎,第二天晚上聲音停了,第三天沒了,一批一批拖出去,拖到漢水邊上,挖個大坑——生時同袍,死時同穴。這種刺激一般孩子看不懂,我看得懂啊。」

因為看到了滿目的可憐人,許倬雲想要站起來,「我要能走路,我能學,讀書對我並不難」。抗戰結束後,全家回到無錫,輔仁中學願意接收他,他得以第一次進入學校,開始上高一,所以他至今感恩。

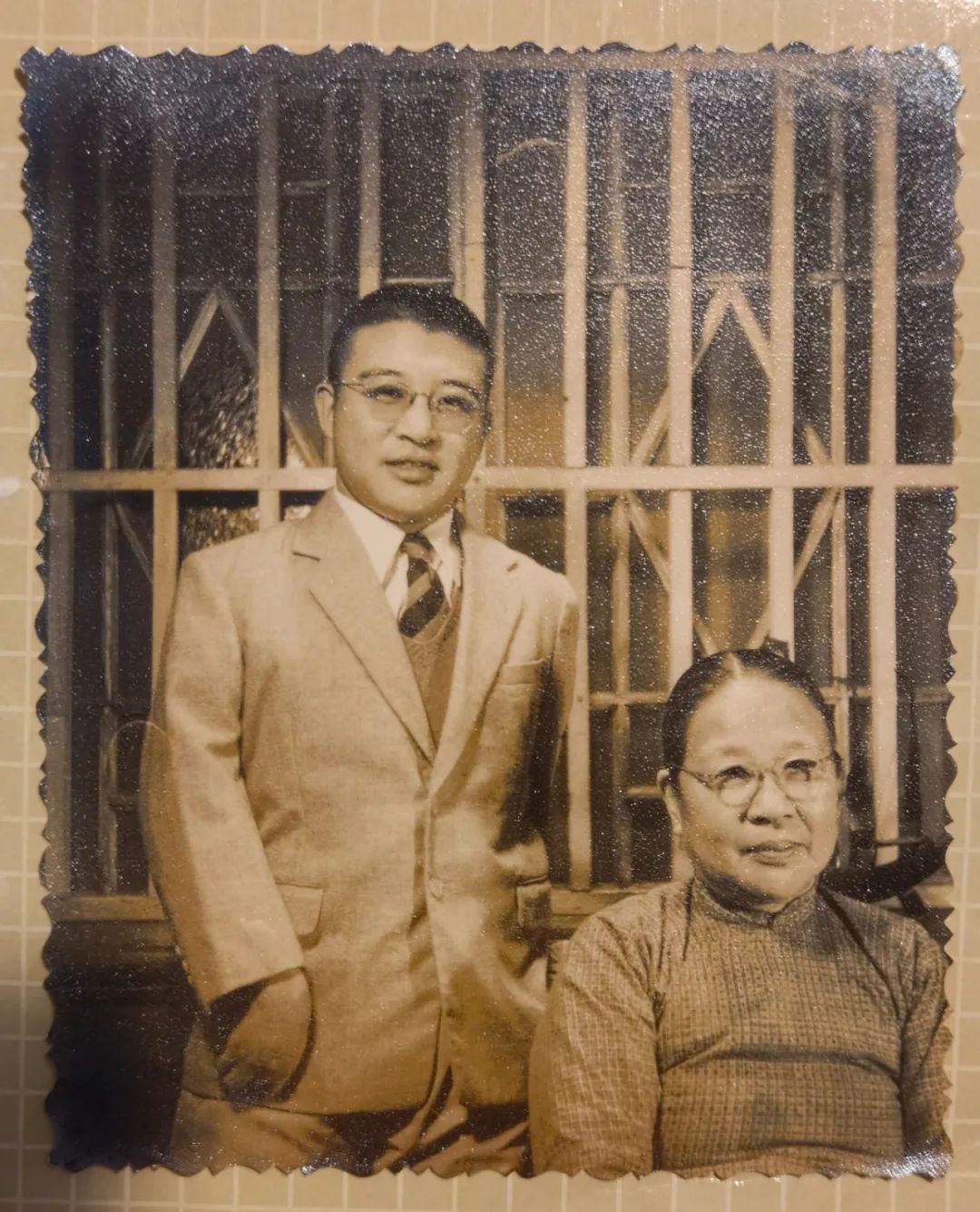

許倬雲和母親

那之後,他考入台灣大學歷史係就讀,之後又赴芝加哥大學攻讀博士,求學之路一路順遂,但病痛也始終伴隨。在芝加哥時,他經歷了五次免費的矯正手術。「夏天開刀的時候,看著樹葉茂盛,我腳掛在繩子上,繩子掛在床上面那個架子,讓血液可以循環。晚上翻身不能翻身,這日子怎麼過的?會問自己啊!每次開刀重新學走路,痛啊,有的發炎了,徹骨之痛啊!」

許倬雲說,在那樣的境遇之中,他常有自殺的念頭,但因為動不了,連自殺都不行。支撐他堅持下來的,是人世間的善意,「因為我看了太多的人愛護我,太多人想幫我忙了」。在不能上學的那些日子裡,父親隨機對他進行全科教育,一邊聽廣播一邊給他翻譯丘吉爾的演講,「在海上,在海灘,在灘頭,在街道,我們一路抵抗」;在美國,因為長期住院,老師來病床邊給他上課;主刀的醫生跟他說,「不是我在開刀,是神用了我的手給你開刀,我們一起禱告」。

也是在芝加哥大學讀書時期,他第一次讀到了加繆,「當西西弗再度站起舉步向山下走去時,西西弗幾乎已經與神平等,至少他在向神挑戰。沒有想到,這次偶然拾來的讀物,竟解決了我心理上的矛盾。」在《心路歷程》中,他這麼寫道:「我從自己的殘疾得到一則經驗:我知道凡事不能鬆一口勁,一旦鬆了勁,一切過去的努力都將成為白廢。」後來他在《十三邀》中說,「只有失望之人,只有無可奈何之人,他會想想我的日子為什麼過。看東西要看東西本身的意義,不是它的浮面,想東西要想徹底,不是飄過去。」

2021年,癱瘓之後襲來的疼痛,足足有3個月,「也是徹骨之痛,痛得求死不成,求活不行」。陳寧就是那時收到他的郵件,詢問他是否能幫忙找到可靠的醫生止疼,那時,他已經疼到無法睡覺了。

就是在這樣的境遇中,只要他狀況好轉,就會讓助手來家中記錄自己的口述文章。

這樣劇烈的疼痛,最後通過針灸才緩解下來。紐約大學博士畢業的兒媳在加拿大的針灸學校特別選修針灸,在取得執照之後,「我是她第一個病人」。

治療的過程「痛得死去活來,慢慢像潮水退一樣。這潮水嘩進來,嘩出去,繞著傷口這麼轉,真是浪潮一樣的。等那陣慢慢慢慢定下來」,他說,「居然可以不痛了」。

令人吃驚的是,在每週一次的電話裡,王德威聽許倬雲講起,他已經在為《萬古江河》做「續編」的寫作計劃,「他的腦筋一直在動,這個很驚人啊,九十幾歲的學者,他不會甘心躺在那裡養老啊,或者是消遣,什麼看電視劇,沒那個事兒,他就一直在思考。」

許倬雲在芝加哥大學

上帝可憐我,給我好家庭

兩個多小時的訪談裡,許倬雲的太太孫曼麗一直坐在一旁的沙發上。她聲音活潑、快人快語,能讓人很快地親近和放鬆下來。

她聊起種花種草,讓人種竹子時要小心,否則會纏繞下水管道。提起許倬雲一家,她笑著說,「都是無錫泥娃娃」,胖胖的好胃口。她有自己的總結:一個家裡頭,如果媽媽對吃很重視,孩子都很快樂。

許倬雲流淚了,她就為他擦拭眼淚。如果許倬雲情緒陷入低潮,她則會適時地插進來,「我就常常跟他講,我說這個世界嘛,是不好,可是你必須要抓住你的理想,不能放棄。」

她懂得許倬雲的悲苦,也了解他內心深處的樂觀、不放棄。許倬雲形容她,「是醇厚高潔的人」。

在80歲所做的口述歷史中,許倬云有過這樣一段動人的講述:「我常說上帝是非常好的設計者,但卻是非常蹩腳的品管員,所以我的缺陷非常嚴重。不過上帝對有缺點的產品都有產後服務,會派個守護神補救,我前半生是母親護持,後半段就是曼麗了……為了照顧我,曼麗確實比一般的妻子辛苦,這是我感愧終身的!好在我們相契甚深,其他都不在乎了,一輩子走來,感到生命充實豐富。如果我們可以選擇,下輩子還是願意再結為夫妻。」

在這天的採訪裡,兩個人說起生死像話家常。許倬雲說,「我珍惜剩下的歲月。她走,我走。哪天我走了,她大概也跟著走了。」

因為身體的殘疾,許倬雲說,年輕時,自己在心裡築了一堵牆,「必定要有一女孩子,能識人於牝牡驪黃之外,就像伯樂識馬。她看得見另一邊的我,不是外面的我,而我也看見這個人」。

他們之間相差12歲,他擔任台灣大學歷史系主任時,她是歷史系的學生,只是那時他們沒有交往。直到她畢業兩年後,他們發現「事事都談得來」,她懂得他熱鬧背後的孤獨,「他的穩定讓我穩定」。50多年過去,「你現在叫我重新選,還是選他」。

談話進入輕快的氛圍,孫曼麗說:「我知道自己,然後我知道我要什麼。而且我忍受不了人家的腦子笨。反應慢,腦子笨,我吃不消。」

1969年,他們結婚,生下兒子許樂鵬,他們對他的期待是,「過一種寧靜、情感滿足、精神生活充足的生活」。許樂鵬如今也50多歲了,他不想要進入某一個「系統」之中,從芝加哥大學博士畢業後,他當過攝影記者,現在他在卡內基梅隆大學教一門人類學的課,另外的時間和朋友們一起做獨立攝影雜誌,「很忙很忙,他喜歡」。

許倬雲一家三口

這對夫妻之間的坦然令人印象深刻。南京大學的老師馬敬記得她第一次見到許倬雲夫婦時的樣子,那是十幾年前的事了,許倬雲應老友餘紀忠所託,幫忙籌建南京大學人文社會科學高級研究院和華英文教基金會。公事結束後馬敬送他們回到金陵飯店。她在電話裡笑著回憶,當他們在房間門口道別時,許師母一邊笑盈盈地說著再見,一邊輕輕摩挲著許先生的頭頂。因許師母比許先生高出一截,看上去就像摩挲小朋友的頭一樣,輕鬆又充滿愛意。

後來漸漸熟了,她就像他們的女兒一樣,許師母教她做蔥油拌麵。她陪師母去買衣服,買回來了在屋子裡試穿給許先生看,「許先生就嘿嘿說好看,我們還打趣說,這男生就只會說好看」。

這是一個快樂的家庭。他們喜歡花草,喜歡聽崑曲。許倬雲從少年時代就迷戀武俠小說,這天他們說起最喜歡的武俠人物,都把票投給蕭峰。孫曼麗說,「這個角色非常動人,寫得非常深。」許倬雲說,「契丹人的後代,中國人的徒弟。兩邊都不能(讓步),他自己得犧牲。」身為離散者,多少有許倬云自己的人生況味在裡頭。

癱瘓之後,許倬雲吃飯要靠妻子幫忙。《人物》到訪的這天早晨,「一碗熱稀飯,一個鹹鴨蛋,一個肉鬆,人家就吃得開開心心的」,孫曼麗笑著說,最近朋友幫忙買到了美國不容易找到的醃篤鮮罐頭,許倬雲愛吃,「五花肉和大肥肉,人家吃得嘎嘣嘎嘣的」。

還在學校教課的時候,許倬雲好客,常常請學生來家裡吃飯,師母做的飯是所有學生的溫暖記憶。但在許倬雲身體還好的時間裡,他要負責洗菜、切菜、洗碗,「我那時候力氣夠的時候,我切肉切得蠻好的」,許倬雲笑起來,眼睛瞇著。「我們家就我一個女生,誰也不敢講說該女生做。」孫曼麗補充。

他們也討論時事、歷史,孫曼麗有自己的看法,《萬古江河》的書名,也是她所起。「我們大小問題也商量,思想問題可以討論,帶孩子的方針可以討論,對朋友的選擇彼此尊重,這是我一輩子最大的福氣。她懂得我這個人,懂得我的脾性,懂得哪些人我不喜歡,哪些事情我不願意做。她從來不在乎我的生活起居寬裕不寬裕,窮過窮日子,寬裕不浪費。母親和她是我一輩子最大的支撐。」在《許倬雲談話錄》中,許倬雲曾如此總結。

在所有場合,許倬云總是說,要謝謝曼麗,他心裡總是有愧疚。但馬敬告訴我,「許師母說,其實不然。其實是許先生如果說有一天不在了,你會感覺到許師母會有一種精神上的垮塌,我理解她就是對許先生有一種精神上的依戀。」

2021年,在接受混沌學園的訪問時,許倬雲說到自己最想做的一件事,「能夠跑一跑,能夠跳一跳,能夠兩隻手把曼麗抱起來,托起來,這就是我的願望了。」

關於這個願望,《人物》採訪的那天,孫曼麗給了最動人的回答,「可是我從來沒有想這個事情,跟他在一起,我從來沒有想到說是要做這些事情,因為我是覺得這邊(她指了指大腦)比較重要。那你像以前我們走路都得牽著他,他走得慢,我走得快,我常常走著走著我就把手給扔了。他說後面有個小狗,你快牽啊,他說你後邊有個小狗,你怎麼就跑那麼快。因為我牽他走的時候,走走走,我就手放了,就往前走了。回頭看,還有個人在這裡。」

「這是上帝給我的恩賜,上帝可憐我,給我好家庭。」許倬雲笑了起來,「所以你知道我多幸福,對不對?」

許倬雲全家

美好的仗已經打過

再回到這間安靜的屋子吧。客廳裡掛著辛棄疾的《朝中措》:「夜深殘月過山房。睡覺北窗涼。起繞中庭獨步,一天星斗文章。朝來客話,山林鍾鼎,那處難忘。君向沙頭細問,白鷗知我行藏。」

他尤其愛那句「一天星斗文章」,還化用馬致遠的曲做了對子,「一天星斗文章,滿眼山川圖畫」。讓人想起他最愛的兩句詩,「西風殘照,漢家宮闕」。開闊者自有開闊者的行處。

一天的大部分時間,許倬雲坐在書房電腦前,他用一個指頭打字,就這樣一點一點回复郵件。幾乎每個訪談對像都會提到許倬雲的郵件。中央民族大學教授陳心想第一次聯繫許倬雲時,是想請他為自己的書《走出鄉土:對話費孝通〈鄉土中國〉》寫序,那是2015年,兩人素昧平生,許倬雲二話不說就答應了。「謝謝賜函。我們雖然從未見面,為費先生大作的演繹作序,義不容辭。但須等幾日,等我的助手來,幫助筆錄口述。」

2017年,華東師範大學教授葉超給許倬雲寫郵件時,是在網絡上看到了一篇演講。那是許倬雲在2006年所做的講演《歷史上的知識分子及未來世界的知識分子》:

「未來的世界,工具性的理性或許可以發展到極致,但其目的與意義卻沒有人問。未來的世界,顛覆文化的人很多,卻沒有文化的承載者。知識分子還有沒有張載所期許的四個志業?

過了七十歲以後,凡是公開演講,我都當作最後一次。今天的談話,我心情非常沉重。在海內外看到的種種,使我痛感事情的嚴重性。當然我不希望這是我最後一次演講,盼望明年有機會能再次和大家同堂。如果明年不幸無法見到各位,希望年輕的朋友們願意做傻瓜,承擔痛苦,抗拒財富與權力誘惑。」

接受訪問前,葉超先把這篇演講發過來,希望我讀過之後再與他談話。他說,那封郵件過後,他和許先生雖未曾謀面,但成為了時時談話的朋友。葉超承認,這是一個知識分子容易感到迷茫的年代,「專家性的人才越來越多,但是真正地能夠把專業跟社會跟國家世界發展的命運聯繫起來的人越來越少」。在不同的年份,他都會重讀一遍這篇演講。

這正是許倬雲憂慮的問題,他總是談起現在的大學教育,他強調,「一定要幫學生學到尋找知識線頭的能力,把線頭找出來。」教學生,不是澆築模具,他害怕那份整齊劃一斬斷了生命力。

還有更多的年輕學者受到許倬雲的感召,南京大學講師陸遠,十多年前還是一名研究生,那時許倬雲幫助籌建南京大學人文社會科學高級研究院,他常常陪在許倬雲身邊。有四五年時間,許倬雲每年到南京住一到兩個月,只要南京大學給他一套可以住的房子,不要任何酬勞。任何人只要願意向他求教,許倬雲就願意講。

那樣的氣氛,會令他想起《論語》裡的「暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸」,陸遠回憶,「他先會問你,你最近在讀什麼書,在思考什麼問題,然後問了他以後,他就開始展開這個討論。」

在南京的那些年裡,他在南京大學和東南大學兩頭跑。東南大學是以工科為主的院校,曾經長期負責東南大學人文教育工作的吳健雄學院黨總支書記陸挺向《人物》回憶,許倬雲最大的擔憂是培養出「單向度的人」,「如果社會上只有科技而沒有人文,那麼這種科技只是一種工具性的理性科技,一種找不著目標的科技,一種忽略了人存在意義的科技。科技發展到最後的結果就是,出現了為一己私利而不擇手段的科學怪人、科學狂人,一種沒有人文的科技,發展到最後就是不管人性,只要能獲得利益就可以去奴隸別人、侵略別人,這樣的科技毫無存在的價值。拋開社會不談,一個人如果沒有人文精神,那麼他就不會知道欣賞美,不知道尋找快樂。」

但兩場大手術後,許倬云不再能飛行。2013年10月,南京大學人文社科代表團在美國訪問期間專程到匹茲堡拜訪他。談話到深處,許倬雲說了很令人動容的話:我今年已83歲,餘用很少,不能飛行,不能再回去與大家共事,但如果送年輕人來,我拼著老命教他。

陸遠後來聽說那天的談話,特別感動。但他也為這種情感終將消逝而感到傷感。「比方說青教,像我這樣的,大家都要關注上職稱啊,然後你能發多少文章啊,工分能攢多少,大家很少再去想這些大的東西。」他說起當下青年教師的共同困境,「我覺得今天我們這個時代很難有了,因為大家關注的都是非常小的點,具體的我可以在我那個領域裡面研究得很深,但是我沒有辦法對大的格局產生看法。」

有的時候,許倬雲也會陷入一種情緒的低潮之中。2019年年末,馬敬向他問候新年,他在回復中寫道:「目前幾乎每日有在家護理人員,保持密切觀察。曼麗為此,特別勞累。我已89歲,看來大限不遠,來日無多。雖然如此,我套用《聖經》:美好的仗,已經打過;我已盡力,也應該收兵安息了。而且舉目四望,處處正在叔世進入季世,能不再次經歷劫數,已是福氣。只盼餘生,盡力完成該做的事,或者心理稍覺不愧。願大家放心,一切盡其在我,其餘付之天命福分。」

葛岩是許倬雲在上世紀80年代帶的博士生,如今是上海交通大學教授。隔段時間,他會給老師打去視頻,視頻鏡頭中,他感到老師顯老了,每次移動都賴於輪椅。老師在信中對他說:「天天肌肉疼痛,藉藥物止痛。人生至此,無可奈何。」

葛岩和妻子寫信過去,請老師萬萬以健康為重。後來葛岩收到了老師的回信,那封信令他震動。老師的回信是這樣寫的:

「為了做一日和尚,總得盡一日鐘的責任,因此來者不拒,有人願意聽,我就盡力交流。畢竟,我們都是知識鏈的一個環節,這一長鏈,不能在我手上斷線——葛岩,希望你也記得如此做。」

(感謝陳航先生全程陪同安排,以及馮俊文、陸敏芙、王瑜為本文提供的幫助與支持)

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

人物

最好的中文人物報導‧2451篇原創內容

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代