♦ 本文轉載自 保馬。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2022/10/8

以下文章來源於清華人文與社會科學高等研究所 ,作者鄭鴻生

編者按

保馬今日推送鄭鴻生老師《本尼迪克特·安德森民族理論在台灣的誤用》一文。鄭鴻生老師概述《想像的共同體》一書被譯介引入台灣的社會語境,指出其民族建構的理論更多基於對二戰後東南亞殖民地獨立建國的分析,和台灣的歷史現實之間存在著錯位;然而,年輕的“台獨”派學者卻將之引為理論資源,試圖由此建構一個“台灣民族”。鄭老師認為,台灣“民族想像”實則是一種”脫亞入歐“現代化的追慕,只能成就一個自我否定的空洞主體,所謂的“自主性”不過是依靠外鑠的、支配的價值觀,來理想化自我形象的幻夢。建立在對本·安德森民族理論誤用之上的台灣民族建構論,是後冷戰與後現代的產物;其虛無之處正提醒著我們避免將西方理論推演為普世的解釋,重視理論和現實難以接榫的盲點。

本文原載於“清華人文與社會科學高等研究所”公眾號,感謝鄭鴻生老師授權保馬發布!

本尼迪克特·安德森民族理論在台灣的誤用

1. 本·安德森民族理論的引入

上個世紀末台獨運動者引入本尼迪克特·安德森(以下簡稱本·安德森)的民族建構理論來為「台灣民族」的建構打地基。本·安德森的《想像的共同體》(Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism)在1999年被翻譯成中文在台灣出版,這時距離該書出版的1983年其實已經有十多年了,但是配合著「台灣民族」建構論的興起,在台灣流傳甚廣。翌年,世紀之交的2000年3月正值陳水扁當選總統,本·安德森受邀來到台灣給一個演講,叫做「全球化時代的民族主義想像」。那一次我也受邀擔任他演講會的回應人之一,而有了親身和他交流的機緣。

本·安德森的《想像的共同體》Verso出版社1991年版

本·安德森的民族建構理論,是以二戰後東南亞殖民地獨立建國的歷史為素材而歸納出來的。民族這個東西在他看來不是「天然的」,而是「人為的」,是先有了國家才去建構民族(參見安德森2010)。他這套理論原本是從西方殖民者的視角出發,來批判和貶抑二戰後從殖民帝國控制下獨立的東南亞新興民族國家的。然而當時年輕的台獨派學者卻把這個理論倒過來使用:既然「民族」這個東西可以人為的建構出來,那我們也要用同樣的方法從無到有來建構「台灣民族」這個東西。

吳叡人譯《想像的共同體》台北:時報文化出版企業股份2010年版

這些年輕的台獨派學者跟老派台獨不一樣,不像老派台獨並不否認兩岸同文同種,他們對歷史抱著虛無的態度,直接談建構一個新的「台灣民族」。這是一個重大的差異,可說台灣民族建構論是後冷戰與後現代的產物。本·安德森的理論對他們是個強有力的支持,所以演講會那天來了很多人,把會場坐得滿滿的,這讓我感覺到那種強烈的氣氛。

2. 台灣民族建構的歷史條件

台獨運動的興起有其既特殊又普遍的三個歷史條件。

台灣的民族想像首先種因於日本殖民統治,這是第一個歷史條件。從本·安德森的理論來看,日本的殖民統治在台灣的民族想像上起了十分關鍵的作用。在日本佔領台灣之前,住在台灣島上的漢人並沒有一個完整的台灣人概念,有的是漳州人、泉州人、客家人身份,而且還彼此械鬥。日本來了之後,不僅劃定了這個殖民地領域,還用日語進行現代化教育,讓此後受過教育的漳州人、泉州人與客家人必須用日本話來溝通。可以說台灣人身份、語言與殖民統治的地理邊界都像本·安德森所說的,成了新民族的想像範圍。這是台灣民族想像的第一個條件,也是本·安德森民族建構論的可用之處,但也就到此為止了。

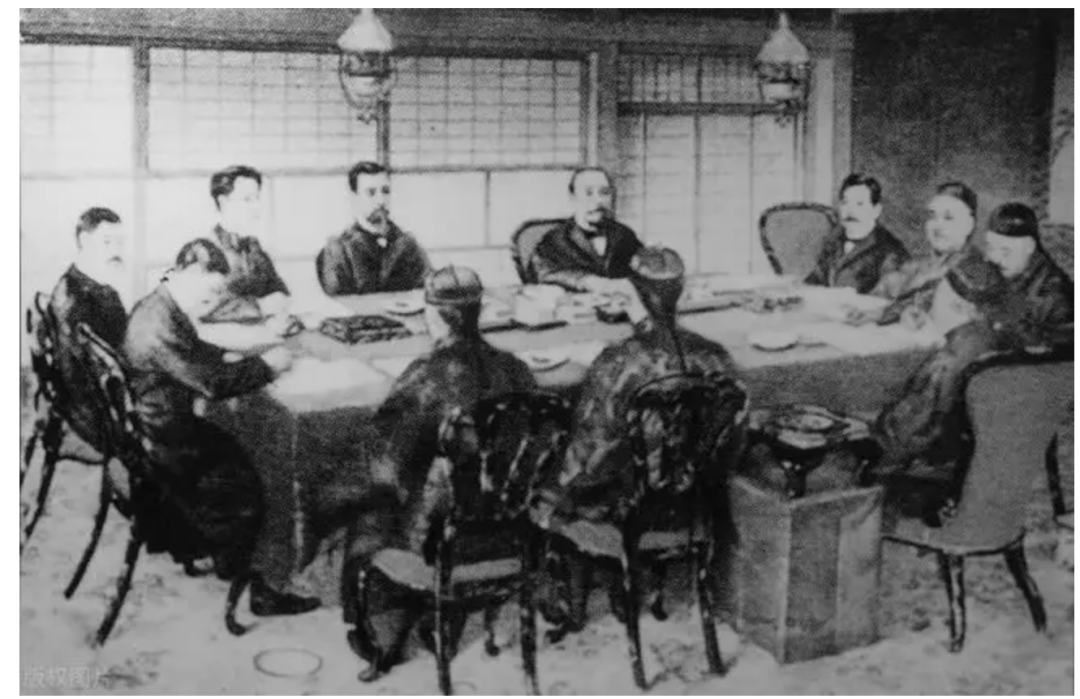

《馬關條約》是中國清朝政府和日本明治政府於1895年4月17日在日本馬關(今山口縣下關市)簽訂的不平等條約。《馬關條約》的簽署標誌著甲午中日戰爭的結束。根據條約規定,中國割讓遼東半島(後因三國干涉還遼而未能得逞)、台灣島及其附屬各島嶼、澎湖列島給日本,賠償日本2億兩白銀。

從小接受日語教育的作家吳濁流(1900-1976),以日據時代的生活為背景創作了一系列鄉土小說,反映對於一代台灣人來說的身份困境。

我們今天看到的台獨運動可以在年輕人中有那麼大的影響力,還有兩個更大的原因。第一個是日本殖民統治者據台之後所進行的現代化工程,為新的民族想像提供了一個否定過去的武器。台獨運動基本上就是一個在現代化旗幟下的「脫亞入歐」運動。

吳濁流《亞細亞的孤兒》人民文學出版社1986年版

日本在明治維新後確定脫亞入歐的思想,它的「脫亞」其實是脫離中國文化圈,即是「脫中」。中國本身也有著這麼一個脫亞入歐的衝動,比如現在還有人說中國必須繼續被殖民三百年。在這個脈絡下,台灣更不用說了。雖然清朝末年曾在台灣開始了一些現代建設,但台灣社會主要是被日本殖民政府從上而下現代化的,相對於中國大陸,這個道路可說甚為缺乏自主性。

台灣不少社會精英是天天從台灣這個全球化的邊緣,直接望向如今是西方世界中心的美國,或者望向日本與西歐那些次中心,同時也渴望著被他們所看到。兩岸分裂百年之後,在與中國大陸競逐誰更接近全球現代中心的心理下,台灣精英焦慮恐慌的是他們可能會淪為邊緣的邊緣。總的來說,日本據台所帶來的殖民主義現代化路徑,不同於中國大陸的自主性道路,使台灣有了脫亞入歐分離運動的可能。這個脫亞入歐的現代化競逐正是台灣民族想像的第二個條件。

吳濁流自傳《無花果》台北:前衛出版社1998年版

接著更重要的因素是1949年的兩岸分裂。在那種國共鬥爭的嚴峻形勢下,國民黨的思想基礎除了那套片面僵化的「中華民族主義」之外,還有個很重要的親美反共意識形態。這個冷戰意識形態與作為,不僅為台灣的民族想像事業清除了思想上的抗體,也在其發展上起了推波助瀾的作用,就是建立一個將對岸的中國人視為對立他者的心理潛意識。然後國民黨又被有意無意地認定是傳統中國的代表,於是在我們戰後這一代的西化潮流中,反國民黨、反傳統與反中國遂有了心理連結的可能。這種冷戰意識形態的推波助瀾,遂為台灣民族想像創造了第三個歷史條件

鐘理和《原鄉人》人民文學出版社1983年版

台灣社會在1987年解嚴之後,日本殖民與現代化問題並沒有得到一個歷史清理,並且在新的歷史條件下延續了下來。我們可以看到這些歷史條件都不是本·安德森民族理論可以解釋的。這些認識給了我不小刺激,剛才談到「洋左」,本·安德森的這套東西就是「洋左」論述裡頗為重要的一個例證。我在那次演講會之前就已讀過本·安德森的那本經典之作,為了參加那次會議又重新讀了一次。會後也與他有過一些交流,遂能更多地理解到他的幽微用心。他的這些東西構成了台獨話語的其中一個因素,讓我在世紀之交開始反思,西方左翼的這整套東西對於解決兩岸問題會起什麼作用。

3. 台灣民族建構的內在難題

台灣民族建構雖然有上述看似充分的歷史條件,也有著嚴重的內在難題。

首先,「台灣人」這名稱因為歷史的原因而與講閩南語的移民緊緊綁在一起,成為後來台灣人政治運動難以避免、也甚難突破的身份核心。台獨運動的主體是講閩南語的,也就是漳州人和泉州人的後裔,「台灣人」傳統上指的就是這麼一群人。作為台灣之名的起源地的台南,基本上就是一個閩南語城市,傳統上對台南人而言,客家人不是台灣人,原住民也不是台灣人,外省人更不是台灣人。這個身份一直跟台獨運動以及這麼一群閩南語族群綁在一起。

這種族群觀很像美國黑白之間的區分,就像奧巴馬是黑人而不是白人那樣,你有部分外省人的血統就不是台灣人。這種排他性在歷史上表現的最為極致的就是納粹德國的排猶。而「台灣人」身份的內在排他性所隱含的這種族群分類法,正是台灣民族建構的第一個困難所在。

鄭鴻生《尋找大範男孩》生活·讀書·新知三聯書店2013年版

台灣的族群政治在解嚴之前就已醞釀,解嚴之後更是成為選舉時煽動選民的利器,危害之烈在於必須不斷的尋找內部敵人。以閩南語族為主體的台灣獨立運動的族群政治,總是不斷地為其外部敵人「中國」在台灣島內找出其相應的「中國人」投影,尤其是「非台灣人」的外省人,以作為其內部敵人。頻繁的台灣選舉更是最佳的操練場,以此煽動選民。

在1990年代,李登輝為了解決這種族群政治的內部衝突,曾提出與中國人對立的「新台灣人」這名稱,企圖涵蓋被老台灣人一名的局限性所排斥的原住民、客家人與外省人。他希望大家融合在一起成為一種「新台灣人」,這是台灣民族建構的新想像,然而至今看不出其有成功的希望。

再則,是關於台獨運動一直強調的所謂主體性的問題。日本雖然一心脫亞入歐,也還繼續保持其歷史傳承,但是台獨運動的脫亞入歐卻是以割斷歷史傳承為代價,反而導致其主體的空洞化。

柄谷行人《帝國的結構》台北:心靈工坊文化2015年版

日本能夠看似成功地脫亞入歐,有其文明與地緣的因素。就如柄谷行人(2015)所言,日本是東亞文明的亞周邊,即是邊緣的邊緣,於是有了這個脫離的條件。而作為文明中心的中國則是最不可能有這種條件的,因為它就是中心本身、亞洲本身,只能成為被脫離的對象。然而中國有些邊緣地區在特定歷史條件下也會有這個機會,例如台灣作為一個邊緣島嶼,在乙未之變日本佔領之後就有了這個機會。這是呂秀蓮會「坦言」感謝日本的緣故。

但是日本不管如何脫亞,都只是不再以中國為師,卻不曾否定自己的歷史與傳承,萬世一系的天皇制度依然是其立國根本,是其所謂的主體性所在。而台獨運動在這點上卻是不同於日本對其歷史與傳承的堅持,它脫亞入歐的想像是以割捨其文化母體的中國文明與閩南文化為代價,而將其主體掏空了。

鄭鴻生《母親的六十年》生活·讀書·新知三聯書店2013年版

這個自我掏空在乙未新生代接受日本殖民現代化教育,不再學習傳統典雅閩南語而自我棄絕了閩南文化之根的時刻,就已經開始了。這種對自我歷史的棄絕最近的表現就是,中央從2017年起不再紀念鄭成功這位「台灣人主體」的開創者,還有一連串的「去中國化」的歷史教科書的推行。如此表現在各方面的自慚形穢,最終只能成就一個自我否定的空洞主體。

這種自我否定、割捨了歷史與傳承而變得空洞虛無的主體,最後只能依靠佔支配地位的、外鑠的價值觀,尤其是來自歐美文明的價值觀,來理想化自我形象。而所謂的多元文化或普世價值這些話語,就成了用來遮掩這個空洞自我的遮羞布。其結果,我們用西方的話語來說,就是一種精神上的集體神經病徵——缺乏自我而只能透過外人的眼光,尤其是西方先進國家的眼光,來審視自己,也看這世界。

鄭鴻生《百年離亂》台社論壇2006年版

在這種以外鑠價值來填塞的空洞主體狀態下,心理上為求補償,台獨運動抬高日本殖民統治對台灣的貢獻,大量地將日殖時期的遺留物列為古蹟,懷念日本所賜予的種種現代化建設者如嘉南大圳的八田與一,以及重建日本神社等等作為,就很可理解了。然而這些都只是以日本的現代性來填補自我的空虛,卻完全沒學到日本對歷史傳承的自我肯定精神,反而成為其未曾反省清理的法西斯遺毒的重災區。

4. 本·安德森民族理論的誤用

如此我們從台灣民族建構論的嚴重內在問題,再回來談本·安德森民族理論的缺陷與誤用。

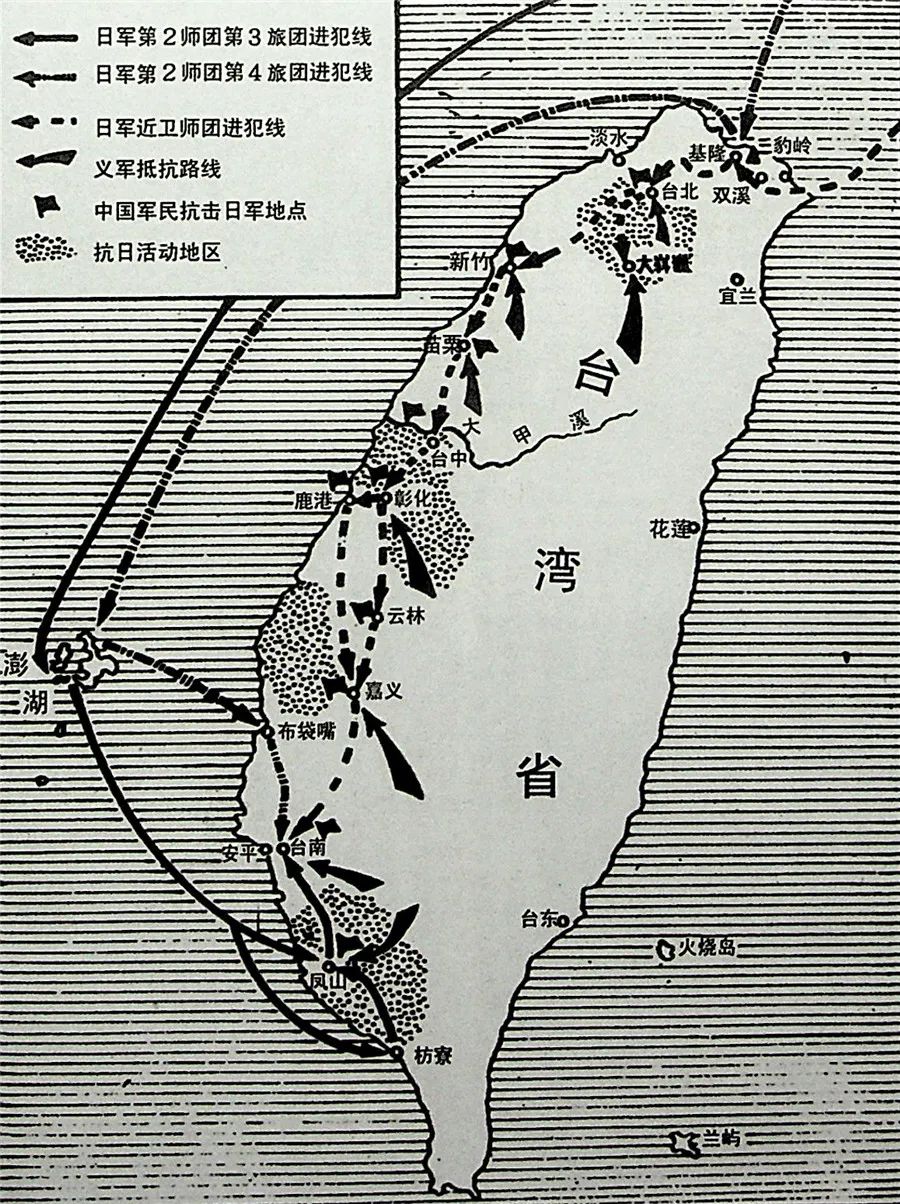

台灣同胞抗日鬥爭示意圖(1895年5月-10月)

其實台灣民族想像在其源起的同時,首先就受到另一個更強大的民族想像——「中華民族主義」的挑戰。乙未之變不僅在大陸強化了中華民族主義的發展(康梁變法),也在台灣開啟了心懷祖國的現代化知識分子的抗日運動。再則,國民黨在台灣雖然以親美反共政策為台灣民族想像推波助瀾,但也強化中華民族的各種物質的與非物質的元素,並製造了不少台灣民族想像的障礙。例如台北故宮博物院有如本·安德森所指出的博物館在民族打造上的神聖光芒。又如中華民國的現實領域「台澎金馬」裡面的「金馬」。一百年來在台灣同時萌芽並存的兩種現代民族主義的這個內在矛盾,構成了台灣民族打造的一個最大的,而且可能是致命的障礙。這是我在本·安德森的那次演講會中對他提出的一個現實問題。

1895年初,愛國士紳丘逢甲倡議成立“永隸清朝”的台灣抗日組織,展開反對日本侵占台灣的鬥爭。

就本·安德森的民族建構理論而言,後進新興國家的博物館發揮著民族想像的強大功能。然而台北故宮博物院那些寶物的收藏在一千年前的北宋就已經開始了,歷經金元明清四代的陸續收藏,傳到民國手中,最後國民政府把它很重要的部分帶到台灣來。以本·安德森的理論來說,單從博物館的傳承這一項,我們似乎可以推論出中華民族的想像竟是發端於宋代。

這聽來是有些荒謬,然而宋代卻是個有趣的時代。它的印刷業鼎盛;它開始了說書的傳統,是中國白話小說的濫觴;它完備了以才取士的科舉制度,讓所有的讀書人,以其通用的官話,在其統轄領域內有個來到首都的朝聖之旅。所有這些商業印刷、小說、以才取士、通用語言以及掌握知識的人的進京朝聖之旅,都是本·安德森在《想像的共同體》一書所描述的民族想像的諸種歷史條件。這些條件竟然早在宋代就發生了,但是我們今天卻不會說中國的現代民族國家始於一千年前的宋代。

聞悉台灣被日本侵占,在北京的台灣舉人和台籍官員,立即聯名上書,要求堅決抵抗,決不能將台灣輕易敵手。圖為台灣同胞抗議割讓台灣書。

顯然本·安德森的民族理論有著嚴重缺陷,以致於應用到中國的歷史情境就破綻百出。或許我們用“民族國家”、“東方專制主義”或“天朝模型”等來觀察中國以及台海兩岸關係,都是犯了薩義德在《東方主義》(《東方學》)中指出的錯誤,這是當時我對本·安德森提出的一個理論問題。

這麼一個有著重大破綻的「民族建構」理論,竟然就在世紀之交,成了被台灣的學者用來人為建構台灣民族而引進的思想工具,或許也讓我們見識到西方理論之一斑了。

5. 本·安德森的一廂情願

本·安德森在這次演講會上還提到他從留美台灣學生聽到的一件事。他說有一位來自中國大陸的男留學生,對於台獨主張十分激憤,以致說出要X盡所有台灣女性這樣的話來。本·安德森覺得這事很有像徵意義。

無論本·安德森轉述的內容是否屬實,我們知道全世界帶有法西斯種族主義傾向的男人,都會有這種集體敵對者婦女的念頭。較近的例子是21世紀初巴爾幹半島的族群衝突;再早的是1937年的南京大屠殺;更早的還有1895年日本軍隊攻占台灣時,在鎮壓了台民的武裝反抗後,對婦女施以姦淫凌辱的手段,這些都是載之史冊的。這種集體強暴行為並不只是在發洩性慾,更是勝利族群的男性向敵對族群男性耀武揚威的一種精神鎮壓。這里或可看出族群政治裡所潛藏的男性的、法西斯的心理因素,是那般充滿著集體的精神病徵。

1913年8月12日,日本“討蕃軍”將俘獲的抵抗日軍的台灣少數民族同胞全部殺害。

由此來看,中國大陸留美學生中極少數人會有這種想法本就不足為奇,反過來亦復如此,也有一些強烈主張台獨的男性想去對岸幹同樣的事。但是,這種歷史上經常發生的現象並不是本·安德森的重點,他要強調的是男性集體武裝者只會對敵對異族的婦女進行姦淫,而不會對自己族群的婦女同胞幹這種事;因此當他聽到有大陸中國人想對台灣婦女幹這種事時,就想到已經開始有大陸的男性不把台灣人當成自己的同胞了!

當然本·安德森不會無知到以為那位大陸留學生的念頭具有絲毫普遍性,但以他的民族理論以及同情台獨的立場,自然會想到若兩岸之間的問題是兩個異族之間的問題,就有了「解決的曙光」。於是那天他就進一步說,如果有很多中國大陸男性都有這種想法的時候,就是他們不再把台灣人當成同胞的時候,那「台灣民族就有可能成立」,「台灣獨立的問題就解決了大半」。

台灣島內從1918年至20世紀30年代中期,掀起了非暴力的政治抗爭運動。力圖以合法手段爭取日據下合理待遇為目的的“設置台灣議會請願運動”,自1921年到1934年,共進行了15次,但最後以失敗告終。圖為請願者在東京受到台灣留學生的熱烈歡迎。

雖然本·安德森這種想法太過一廂情願,但他確實碰觸到存在於兩岸之間的一個重要關鍵。身份認同是互相的,你即使取得美國國籍,很多美國人還不見得會完全接受你為美國人。你再怎麼裝扮成日本人,日本人也會把你當外人。但是你去中國,他們卻還是把你當同胞,不管你接不接受,喜不喜歡。因此台獨對大陸民眾而言是背叛同胞,而不是敵對異族。

大陸民眾把台灣人當成同胞的心理,其中當然有打造中華民族的現代因素在內,但主要還是來自前現代的傳統心理。就像以前台灣人一向都稱南洋華人為華僑,把他們當成中國人,這種前現代觀念碰上二戰後紛紛成立的、界線分明的現代民族國家,當然屢被指責為「撈過界」(編註:廣東話,指超過了自己的職權範圍)的大中國心態。

鄭鴻生《青春之歌》生活·讀書·新知三聯書店2013年版

但不管政治正確與否,這種不完全與現代民族國家配合的文明包容觀,其實是台灣人長久以來的潛意識。解嚴後開放出國觀光,很多台灣人第一次到新加坡,還會驚訝於新加坡人也會說「台灣話」。其他的因素不談,這裡是包含著一種把新加坡華人視為自己人的根本心理,這是中國人把有相同文化和宗族連帶的都認為是自家人一樣的心理。而正是這種身份認同的根本心理,是難以用現代民族國家觀念來輕易加以解消的,就構成了台灣民族建構的一個障礙。

以本·安德森教授的聰明及其對東亞/東南亞的知識,他是看到了兩岸之間與台灣內部在身份認同上不是可以輕易解決的這個麻煩。他也看到了他那套現代民族建構理論的困境,是他當時心裡的疙瘩。所以會一廂情願地寄希望於有朝一日大陸民眾不再把台灣人當作同胞,以為這樣問題便可迎刃而解。可以看出這個一廂情願是他的民族建構理論的自然衍生。

參考書目

- 安德森,本尼迪克特(Anderson,B.)。2010。《想像的共同體:民族主義的起源與散佈》(新版)。吳叡人譯。台北:時報出版。

- 柄谷行人。2015。《帝國的結構:中心·周邊·亞周邊》。林暉鈞譯。台北:心靈工坊。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代