♦ 本篇文章轉載自 雅理讀書。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/5/28

萬立 | 華東政法大學博士研究生

內容提要:地理大發現后,「發現論」「無主地論」「無主領土論」和“優先權論”等成為西班牙、葡萄牙和英國等國佔取殖民地的國際法理論工具。 “發現論”完全否定土著的事實佔有,以攫取殖民地的土地等自然資源; “無主地論”也無視土著的事實佔有,以攫取尚未被“有效佔有”的土地; 當歐洲殖民帝國面臨殖民地日益複雜的情況而無法忽視土著的事實佔有後,由「無主地論」衍生出來的「無主領土論」開始承認土著的事實佔有,卻否定土著法律上的佔有,以剝奪土著的財產權; “優先權論”部分承認土著事實上和法律上對土地的佔有,但歐洲殖民帝國將自身作為土著土地的唯一受讓人。 雖然這四種理論開始完全否定,後來部分承認土著對土地事實上或法律上的財產權,但都是將殖民地“財產化”,其目的都在於為所謂的“文明國家”的歐洲殖民帝國提供佔領殖民地的“正當依據”,其內核都是種族主義和文明等級論。

16-18世紀,西班牙、葡萄牙、英國等國家以“發現論”“無主地論”“無主領土論”和“優先權論”在世界各地搶佔殖民地,而這四種理論的本質都是將殖民地“財產化”。 所謂「財產化」不是指殖民帝國在私法上取得對殖民地整體的財產權,而是指將殖民地作為事實上的或法律上的“荒野”加以攫取的做法。 “發現論”完全否定土著的事實佔有,以攫取殖民地的土地; “無主地論”也否定土著的事實佔有,以攫取尚未被“有效佔有”的土地; 而「無主領土論」承認土著的事實佔有,但否定土著法律上的佔有; “優先權論”雖部分承認土著事實上和法律上的佔有,但殖民者變成唯一的受讓人。 在當時,它們不是成文的國際法規則,但被許多權威國際法學家承認,由此,歐洲殖民帝國將之作為國際慣例來運用,以奪取殖民地。

關於歐洲殖民帝國對「發現論」「無主地論」的運用,我國學界主要聚焦於二者的含義、運用和土著土地權立法等方面。 在宏觀層面上,有學者以全球史的新視野重新審視“文明標準”和“無主荒地”的關係,以揭示它們對於殖民帝國全球擴張的工具意義。 在微觀層面上,無主地、共有物、人類共同財產的羅馬法理論的起源、演變得到了全面梳理,無主地的理論基礎也得到詳盡的分析。 關於被殖民前的澳大利亞的實際地位及其土著對土地權的爭取,有專文詳細探討。 國外學界對這類問題有許多或細緻、或宏觀的研究,包括上述理論的起源、演變,殖民帝國藉助國際法理論攫取新世界自然資源的做法,殖民者統治土著方式的變遷,以及將對土著的土地從私法上的財產權轉為公法上的主權的過程等多個方面。

目前的大部分研究尚未完全釐清西班牙、葡萄牙、英國等歐洲殖民帝國剝奪殖民地土著的土地財產權所藉助的理論差異,特別是對用於澳大利亞的「無主領土論」和用於北美殖民地的「優先權論」缺乏提煉; 對於殖民帝國如何以國際法理論「財產化」殖民地的運作脈絡也尚無專題研究。 鑒於此,本文聚焦於近代早期西班牙、葡萄牙和英國在不同地區運用「發現論」「無主地論」「無主領土論」和“優先權論”攫取殖民地的行徑,證明這些理論都是以種族主義、文明等級論為內核,以服務殖民擴張為目的。

圖片來源:《世界秩序與文明等級》(劉禾主編,三聯書店2016年版)

一、“發現論”與西葡兩國對殖民地的“財產化”

Doctrine of Discovery

隨著對「新世界」的逐步「發現」,歐洲殖民者開始不斷尋求對殖民地的“正當”佔取。 如施米特(Carl Schmitt)所言,15-16世紀,歐洲殖民者以“發現論”征服西半球,攫取土地等各類資源,無形中塑造了作為國際法形成基礎的地球空間秩序。 這一時期的“發現論”主要作用於尚未被殖民者佔有的非歐洲土地,而無論土著是否事實上佔有土地。

15世紀中期,大力推行殖民擴張的西葡兩國注重運用在11世紀被重新發現的羅馬法,以法律手段主張對尚未發現的近海島嶼享有管轄權、財產權。 為此,教皇詔令大多授予兩國對殖民地的財產權或產權(title),並具體授予其對異教徒的城市、領地、自然資源等各類動產或不動產實施較高程度的管轄權。 需指出的是,這裡的財產權是一套綜合性權利,包括私法上的佔有、使用、收益、處分和公法上的管轄、統治等。 例如,教皇尤金四世(Eugene IV)於1436年頒布詔令,授權葡萄牙派人前往迦納利群島(Canary Islands)宣教、管理。 1455年,教皇尼古拉五世(Nicholas V)進一步授予葡萄牙對迄今所獲土地,以及迦納利群島南部、非洲西北海岸波哈多角(Cape Bojador)以外“新發現”之地的財產權,即“入侵、探尋、捕獲、降服和征服所有撒拉森人和異教徒”,並剝奪土著對財產的事實佔有權。 重要的是,儘管教皇和西葡兩國國王知曉「新發現的」土地上早就有土著居住,但只要這些土地後來被他們兩國「發現」,兩國即可對原本為土著佔有的土地主張財產權。 此即「發現論」的殖民暴力本質——完全否定土著的事實佔有,而將土著實際佔有的土地視為財產以佔取。 地理大發現后,西葡兩國仍堅持以此理論主張對美洲土地的財產權。

1492年4月,哥倫布發現加勒比群島后,為了繼續殖民擴張,西班牙國王隨即發佈了內容十分模糊的聲明,即亞速爾群島(Azores Islands)和佛得角群島(Cape Verde Islands)以西由北極點到南極點的大片區域,皆歸西班牙。 為此,西班牙國王斐迪南和伊莎貝拉要求教皇承認。 1493年,教皇亞歷山大六世(Alexander VI)先後頒布四項教皇詔令。 5月3日兩項詔令授予西班牙對已發現或將發現的、不屬於任何基督教國家的土地、島嶼享有佔取的權利,如同先前教皇授權葡萄牙佔取非洲等地一樣。 5月4日詔令確立了位於亞速爾群島和佛得角群島西南100里格處的教皇子午線。 為解決西葡兩國爭奪波哈多角捕魚權的問題,9月26日詔令廢除了先前所有與該詔令衝突的規定,明確了西班牙對教皇子午線以西“新發現”土地的權利。

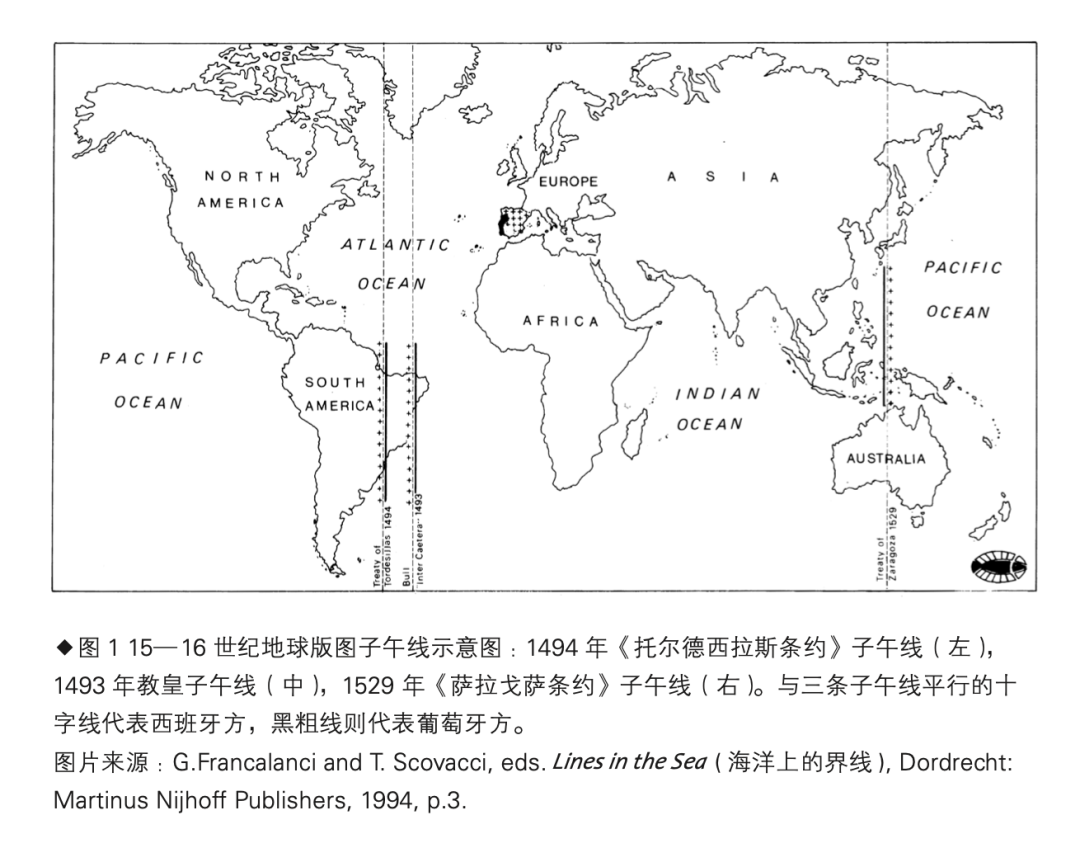

教皇承認「發現論」明確適用於殖民地,賦予西葡兩國佔取美洲土地的權利,併為西葡兩國所倚重。 由於上述教皇詔令對葡萄牙勢力範圍未做安排,西葡兩國於1494年訂立《托德西利亞斯條約》(Treaty of Tordesillias),將教皇劃定的邊界線向西調整至佛得角群島以西370裡格(約1100英里)處。 葡萄牙取得非洲、亞洲大部分“新發現”土地,西班牙取得美洲“新發現”土地。 1529年,西葡兩國續訂《薩拉戈薩條約》(Treaty of Saragossa),確定《托德西利亞斯條約》子午線的對向子午線。 這兩個條約在上述教皇詔令的支援下,賦予西葡對非基督教土地的財產權,並排除其他歐洲國家基於「發現論」的主張。 從法律層面上而言,這使得「發現論」被西葡兩國排他使用,不啻授權它們佔取所有「新發現的」土地。

除教皇詔令外,西葡兩國還舉行樹碑升旗等特定宣示儀式,通過宣讀法律檔的方式,進一步確立對殖民地的財產權。 1492年,哥倫布於加勒比島樹立十字碑,升起西班牙皇家旗幟,改瓜那哈尼島(Guanahani)為聖薩爾瓦多(San Salvador)。 哥倫布致信西班牙國王:「如今,殿下成為另一個世界的主人。 本海軍上將(即哥倫布)手持皇家旗幟登陸,代表陛下正式佔領。 我以不可戰勝國王之名義佔領所有島嶼,將這一片土地置於皇家統轄之下。 ”

1512年,法學家盧比奧斯(Juan López de Palacios Rubios)製作“要求書”(requerimiento ),宣示西班牙國王斐迪南和伊莎貝拉有權以聖彼得(Saint Peter,耶穌十二使徒之一)之繼承者的身份來管轄整個世界,從而將「新發現的」土地授予西班牙國王及其繼承者。 “要求書”要求印第安人承認教會為全世界的統治者,因而必須接受西班牙的傳教,以履行印第安人承擔的自然法義務。 該書確認西班牙對殖民地的財產權,並剝奪殖民地土著的自然權利。

針對西葡兩國在殖民地開展的殖民活動,許多神學家、法學家持不同看法。 西班牙法學家維多里亞(Francisco de Victoria)不認為教皇有劃分世界的權力,也反對西班牙的暴力殖民,但支援將殖民地財產化以佔取,以此劃分殖民地的歸屬。 簡言之,維多里亞反對西班牙以「發現論」佔取殖民地,確實具有一些反殖民的理念,但他並不反對將殖民地財產化,也並未完全排除西班牙以其他方式佔取殖民地的可能。 維多里亞認為,海洋、河流、港口是人類的共同財產,對任何國家開放,魚類、珍珠和黃金皆可由先佔者自共同所有的河流、海洋獲取,故而殖民地富足的資源正可為西班牙所利用。 他認為,自然法、萬國法沒有賦予教皇對世界的財產權,神法也只是賦予教皇對宗教事務的管轄權。 因為人類生而為人即有能力擁有私產; 印第安人有理性,是其自身、土地、財產的真正主人。 即便印第安人視其資源為共同財產,西班牙人亦不得未經印第安人同意強行獲取。 這一觀點有反殖民主義的意味,但他繼而提出先佔理論以取得土著土地的財產權。 如後文所述,儘管先占理論強調對無主地的首次佔取,但與發現論一樣都將殖民地財產化。 格勞秀斯(Hugo Grotius)同樣將殖民地定位為“財產”並提出“商業天賜說”(providentialist theory of commerce)。 在格勞秀斯看來,地球屬於全人類,自然對人類的庇佑體現於上帝向各地分配恩賜,但上帝並不向人類賜予全部的必需品,因此互惠貿易成為人類之必要行為。 簡言之,自然是上帝對人類的恩賜,商業可以實現人類固有但未實現的社會性。 自然恩賜的不均催生商業機制,以實現不同地區的資源交換。 違反這一商業機制即妨害稀缺方與富足方對交換的自然權利,有損人類珍貴的團結、友誼,這無異於向自然施暴。 格勞秀斯認為,天地初創,物皆共有,但人類為自我維繕(self-preservation)而分割“財產”。 一些物品一旦使用,則無法再次使用,或價值大幅降低而相當於用盡。 這意味著初始消費者排除後續使用的可能性,實為專屬使用。 如此,除明示協定外,先佔催生了私有財產權,而商業説明人類交換私產,以滿足彼此需求,否則人類將處於原始、野蠻中。 總之,上帝無法顧及地球每一個角落而將恩賜分配不同地區,人類有必要以商業實現“以他足補己缺”。

可見,地理大發現后,「新世界」不是地圖上的模糊區域,而是由山谷、山脈、沼澤、沙漠、河流、湖泊和森林等組成的自然資源,具有前所未有的重要價值。 由於歐洲國際法作為處理對外關係的主要工具,許多國際法學家將“發現論”納入國際法,為殖民擴張提供“正當”基礎。 因此,他們不支援教皇詔令,而是基於自然資源的豐儉不定和土著缺乏開發能力的雙重推斷,認定殖民地的土著無權獨佔豐厚的資源,殖民者“發現”以後即有權予以索取、開發。 這一理論完全否定土著的事實佔有,幫助歐洲殖民帝國強行將殖民地“財產化”,從而將之作為“財產”佔取。

《烏得勒支條約》后的歐洲 圖片來源:<https://etc.usf.edu/maps>

二、“無主地論”與英國對殖民地的“財產化”

Doctrine of Terra Nullius

由於受到教皇認可的「發現論」幾乎為西葡兩國專屬使用,他國無法與西葡一樣憑藉教皇詔令取得佔取「新發現」土地的權利。 但維多里亞、格勞秀斯將殖民地財產化的理論為英國等歐洲殖民帝國對外殖民擴張提供了新的理論基礎,並被作為與西葡兩國爭奪殖民地的有力工具。 英國等殖民帝國開始採用「無主地論」(terra nullius)來否定「發現論」,從而排除與西葡兩國競爭殖民地所受到的理論障礙。 這一時期,“無主地論”適用於尚未被“有效佔有”的土地,而何者構成有效佔有則由歐洲殖民者決定。 因此,“無主地論”和“發現論”的本質都是將殖民地“財產化”,並基於種族主義和文明等級論完全否定土著的事實佔有。

15世紀末到16世紀,英法等國原先也以“發現論”獲取殖民地土地,並以宣示佔有的方式主張財產權。 1496年,英王亨利七世效仿亞歷山大六世教皇詔令,授權航海家卡伯特(John Cabot)以英王名義征服並佔有“新發現的”任何尚不屬於其他歐洲國家的土地。 卡伯特在「新發現」的土地上升起皇家旗幟,樹起十字架以宣示佔有。 1584年,航海家吉伯特(Humphrey Gilbert)登陸紐芬蘭群島並以伊莉莎白女王頒發的皇家特許狀宣告:“對今後發現的國家、土地...... 依照英格蘭法律以『完全產權』等方式處置。 “至關重要的是,”完全產權“作為英國法律中最廣泛、不受限制的財產權益,它的授予意味著”無主地“被轉化為英王的財產,而後由英王轉授貿易公司等殖民主體。

西班牙認為,英國違反了教皇詔令且不當使用了其規定的僅限西葡兩國使用的“發現論”。 對此,英國以“無主地論”和“有效佔有論”加以回應。 例如,1577年,英國航海家德雷克(Francis Drake)無視效命於西班牙的麥哲倫安放的十字架,以伊莉莎白女王的名義佔領智利南部。 西班牙駐英大使認為居住和佔有不同,前者不是後者的必要條件。 英國政府復稱:美洲大陸不是教皇賜予西班牙的合法財產或封地,麥哲倫的抵達和命名並不產生實際的財產權,而只是虛幻的財產權; 只有建立“有效統治”才能成為真正的財產權人,方能符合萬國法。 同時,自然法、公共利益不允許任何國家或個人獨佔海洋,而海洋的性質、用途也決定其不能被獨佔。 海洋、空氣皆為人類共同財產。

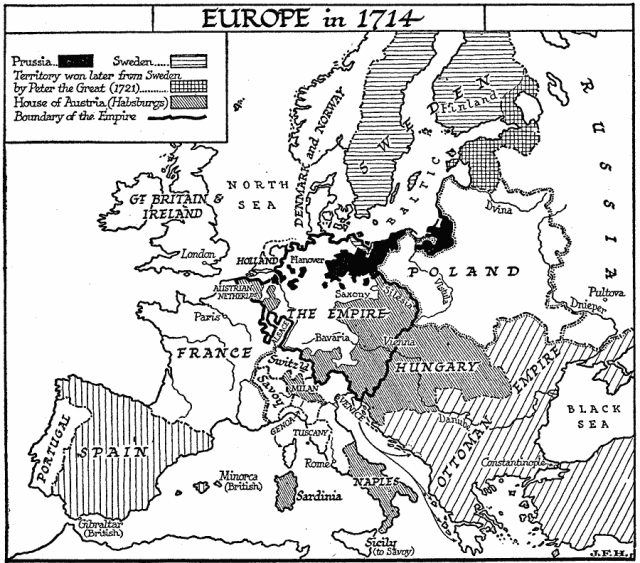

此後,“無主地論”和“有效佔有論”取代“發現論”成為獲得殖民地土地財產權的理論,但“有效佔有論”不要求實際佔有每一寸土地,只需確立一定的管轄和統治機制 。 例如,1606年,英王詹姆斯一世頒布特許狀,第一次授予殖民者範圍明確的土地,即弗吉尼亞公司有權取得詹姆斯河沿岸附近未被實際佔有的區域,定居點100英里以內的土地、森林、沼澤及河流。 佛吉尼亞公司成為「真正的主人和財產所有人」,而後陸續建設城堡、要塞、防禦工事、城鎮、村莊,任命治安法官、治安官及其他官員,設立市場、集市和交易所,並以英國法律治理當地事務。 隨後諸多特許狀以此為範本授予殖民者範圍確定的土地,要求形成一定治理機制,以否定“發現論”主張。 再如,1765年,英國主張對瑪律維納斯群島享有“管轄權”。 西班牙主張教皇詔令賦予西班牙對南美洲大部、南大西洋、整個太平洋及其島嶼的財產權,而英法兩國在《烏得勒支條約》(Treaty of Utrecht 1713)中對此亦予承認。 法國由於先前與西班牙達成協定而妥協,但英國堅持認為教皇無權將南美洲授予西班牙,南美洲以東大約100里格的區域不能被視為海洋的附屬之地,且依照教皇詔令主張對海洋享有專屬權利是模糊的、過時的,而英國先前已在瑪律維納斯群島上的埃格蒙特港(Port Egmont)實施“有效佔有”。

A Painting for the Treaty of Utrecht <EJIL: Talk!>

18世紀末,英、美、俄就北美西北部展開激烈爭奪,“象徵性佔有”不足以確立對土著土地的財產權,故而“有效佔有”日益成為必要條件。 於是,西班牙也採用了“有效佔有”理論。 例如,1790年,西班牙以其已在加拿大努特卡灣(Nootka Sound)建立正式管理機構,並早於英國4年對該地區及近海、島嶼確立佔有為由,對抗英、俄對該地區的主張。 但是,參與發現澳大利亞的班克斯(Joseph Banks)指出,1775年西班牙人舉行的佔領北緯41.7度港口的盛大儀式無法表明其對整個海岸確立了“有效佔有”。 相反,英國對努特卡灣有比較完備的管轄機制,如設立海關、司法機構,這表明英國才對該地真正實施了“有效佔有”,而應對該地取得財產權。

對於英國與西班牙對努特卡灣的爭奪,英國下議院議長福克斯(Charles James Fox)指出,“在當下的啟蒙時代,以教皇授權、'發現論'而非'絕對佔有'主張土地財產權的做法已經過時,取得財產權的唯一方式是'絕對佔有'——只有形成近似行使主權的管轄機制才算得上絕對佔有。 “賓夕法尼亞殖民地代表佛蘭克林(Benjamin Franklin)於1754年在奧爾巴尼會議(Albany Congress)上指出:英王對美洲的財產權源於在1497年”最早發現“和”最早佔有“,二者缺一不可。 簡言之,“有效佔有”而非“發現”才是佔取殖民地的關鍵要素,進而幾乎成為(財產權)法則的全部要義,其效力程度高於插旗樹碑,但並不要求事實上佔有全部土地,只要建立有效治理機制即可。

基於「無主地論」和「有效佔有論」,歐洲殖民者將新發現的殖民地自然資源財產化,以實施掠奪。 這一理論假定土著的開發能力低下,只能交由“文明”的歐洲帝國,從而“正當化”對土著事實佔有的否定,這仍是種族主義和文明等級論的體現。 在諸多國際法學家的支援下,“無主地論”和“有效佔有論”成為近代殖民國家佔取殖民地最主要的國際法理論工具。 但是,18世紀中葉後,英國不得不承認多數殖民地根本就不屬於事實上的“無主地”,而諸多英國駐殖民地商人、公司與土著訂立土地契約,也承認土著對土地有一定的財產權。 這使得“無主地論”和“有效佔有論”無法維繫其對殖民地自然資源的奪取。 為避免承認土著的完全產權和維護以收購取得的財產權,英國將“事實上的無主地”改造為“法律上的無主地”,但不變的是對殖民地的財產化。

Botany Bay, above and right 圖片來源:<www.britishempire.me.uk/>

三、“無主領土論”與英國對澳大利亞的“財產化”

Doctrine of Territorium Nullius

18世紀中期,面對殖民地日益複雜的情況,殖民者無法再將殖民地定義為“事實上的無主地”,加之土著甚至也確立了一定治理機制,使得“無主地論”和“有效佔有論”已無法在殖民地統一適用。 於是,歐洲殖民者提出「法律上的無主地」理論,即不承認土著具有歐洲國內法、國際法意義的土地財產權,但同時承認土著的事實佔有。 殖民地不再被認為是羅馬法上的“無主地”,而被擬製成“無主領土”(territorium nullius)。 “無主領土論”是“無主地論”的衍生理論,仍是將殖民地“財產化”,並以種族主義、文明等級論為內核。 英國對澳大利亞的殖民就明顯體現出這一點。

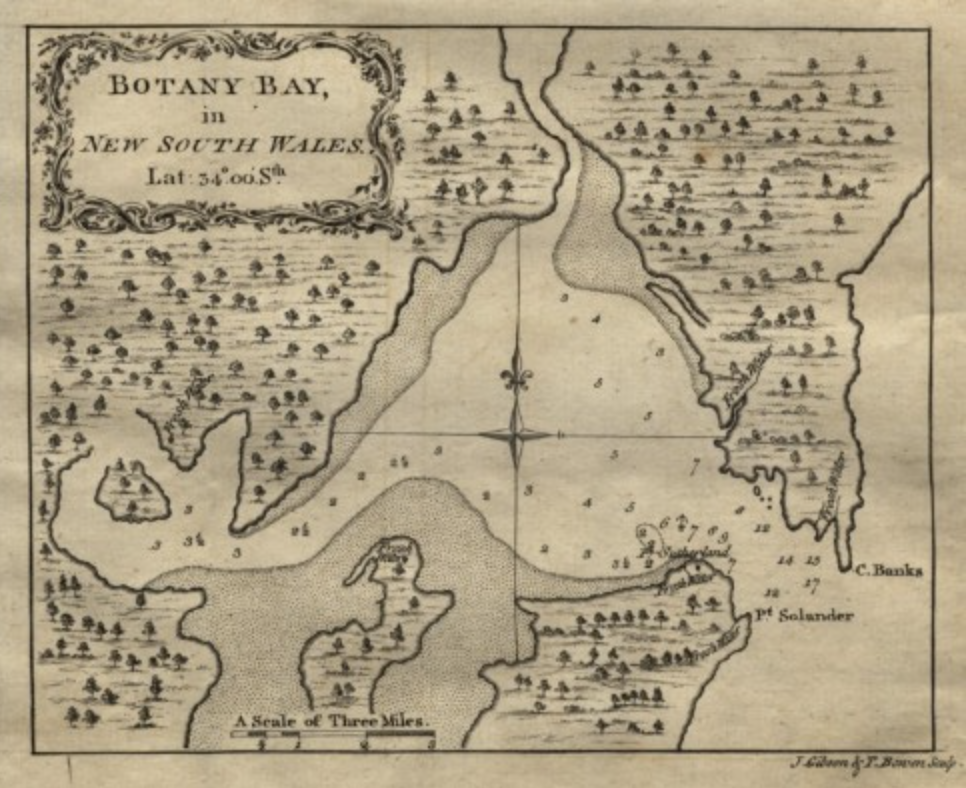

1768年,英國皇家學會派遣海軍上校、航海家庫克(James Cook)前往南太平洋地區觀測金星凌日,學會主席道格拉斯(James Douglas)指示庫克不要試圖征服所“發現”的土地,因為土著是合法的財產權人,因而不能以武力征服的方式獲取對土著土地的財產權。 同時,英國政府密令庫克以英王名義徵得土著同意后,再取得土地財產權; 對於無人居住的土地,以「首先發現者」「財產權人」身份在這些土地上設立適當標記、銘文,以取得土地財產權。 一般認為,英國將澳大利亞視為“無主地”佔取,但更準確而言,英國是將澳大利亞作為“法律上的無主地”而非“事實上的無主地”,以剝奪土著對土地的財產權。

1770年,庫克登陸植物學灣(Botany Bay)后稱,澳大利亞人煙稀少,少數分佈在河岸,多為遊民。 相較歐洲的人口密度,該地沿岸人數極少,內陸可能完全無人居住。 但新南威爾士首任總督菲力浦(Arthur Phillip)調查後發現,澳大利亞不是完全無人居住,一些地區土著頗多,約有100萬到150萬人分佈在整個大陸,絕非庫克等描述的那般荒蕪,故無法執行英國政府下達的直接開發而不收購土地的指令。

英國起初試圖以「無主地論」獲取大片土地,但土著的數量及反抗遠超英國政府的預期。 因此,1800年,英國內政大臣本廷克(William Bentinck)指令在取得土著同意後才能獲得“被發現”土地的財產權。 1807年,英國駐新南威爾士總督金菲吉(Philip Gidley King)指出,土著才是真正的土地財產權人。 1841年,新南威爾士最高法院法官威利斯(John W. Willis)認為土著雖只是“附屬族群”,但事實上有一定土地權利和內部事務管轄權。

19世紀30年代后,英國國內人道主義運動興起,廢除奴隸制的呼聲日益高漲。 而在澳大利亞,英國殖民者陸續向新南威爾士等地擴張,土著與殖民者的衝突日益頻繁。 因此,如何處理土著的土地權利在英國國內引發了廣泛討論,此舉旨在為日益擴張的英帝國提供更有力的殖民管理方式。 同時,由於土著逐漸擁有英國國民的身份,許多在澳英國人反對任意剝奪土著的土地,轉而承認土著擁有一定的土地權益,但仍不承認其法律上的財產權。

1836年穆雷爾案(R v. Murrell)中,被告辯稱新南威爾士既非“原始沙漠”,亦未被征服或割讓。 法官伯頓(William W. Burton)援引國際法學家瓦泰爾(Emmerich de Vattel)的觀點提出,(法律上的)佔有和穩定的治理是土著擁有財產權的前提,否則就是“流浪部落”。 新南威爾士土著沒有治理能力,事實佔有無法產生財產權。 因此,英方基於萬國法佔取新南威爾士的行為實屬正當。 換言之,土著有一定權利,但沒有主權,新南威爾士在被英國佔領前處於萬國法規定的未被佔有的狀態。 同年,南澳殖民委員會(South Australian Colonization Commission)指出,居無定所的部落尚未達到具有土地財產權的社會發展階段,但有必要保護其一定的土地權益,即只有土著主動售讓其已形成事實佔有的土地,英國才能收購(而非強佔),但判斷是否有土地權益仍由該委員會決定。 其實,英國政府大多隨意指令殖民地政府劃撥大部分土著土地給當地的殖民者,而僅給予微薄的補償。

1889年,英國樞密院正式認定澳大利亞為“法律上的無主地”,以直接適用普通法。 直至一百多年後的「馬寶案」中,澳大利亞高等法院才推翻「無主領土論」。。 更重要的是,該判決披露出英國對“無主地論”的改造。 該案大法官迪恩(William Deane)和高登(Mary Gaudron)指出,1889年樞密院確定新南威爾士於1788年(英國確定的發現澳大利亞的年份)以前是“無主領土”,即該地不是沒有被土著佔有,也不是沒有被他國主張財產權,而是法律上無人居住或不適宜居住之地,英王由此成為土地的完全的、不受限制的合法受益財產權人, 因而不受土著的任何權利限制。 對此,大法官布仁立(Francis G. Brennan)指出,依據普通法,新南威爾士被當作“無主地”,而依據國際法,其被視為“無主領土”,這一奇特現象致使普通法是否可以基於“無主地論”適用於澳大利亞成為問題。 這一問題的解決方式是,將「無主地」擬製為「法律荒漠」——承認土著事實佔有,但「無主地」處於缺乏法律的原始狀態,因此成為「法律上的無主地」。

Port Adelaide, by Samuel Thomas Gill NLA, No. nla.obj-135639117

英國清楚澳大利亞土著對土地的事實佔有,仍以“無主地論”強制佔取的邏輯在於其適用的“無主地”不是“事實上的無主地”,而是國際法上的“無主領土”。 英國殖民者認定土著不符合歐洲的“文明標準”,而不能成為土地法律上的財產權人。 這意味著,土著的佔有僅發生事實意義,沒有法律效力,故而英國可以“法律上的無主地”理論滅失土著自古以來的事實佔有。 可以發現,英國殖民者剝奪土著對土地財產權的理論發生了改變。 不同於先前西葡兩國忽視土著事實佔有的「發現論」和以土著缺乏「有效佔有」為前提的“無主地論”,英國通過國際法單方面認定殖民地為“法律上的無主地”,不具備“歐洲式的文明”,從而以法律的暴力對殖民地實施佔取。

洛克提出,全世界起初都是美洲(式)的自然狀態。 他認為,上帝將自然世界賦予人類共有,供勤勞、理性之人使用。 人類起初處於自然狀態,有自身勞動介入的自然產物才能成為財產。 閑置土地經過改良(圈地、開發、交易)成為財產,但美洲印第安人只有圈地而已。 然而,產品總價值的99%源於勞動,而狩獵、捕魚、採集等所產價值低於耕種,因而土著低下的利用率導致巨大的浪費。 因此,美洲土著農業未達到歐洲標準,沒有產生財產權的前提。 簡言之,取得土地財產權要依據勞動。 人類對自然產物有共同的自然權利,但不直接產生財產權,而取決於開發。 未開發的就是荒地,而交由第一個有能力之人開發。 土地從共同使用轉為專屬財產,即使有勞動、耕種,只要未產生最大價值,就是浪費。 這導致沒有達到歐洲土地開發水準的土著喪失了土地財產權,他們的土地只能是人類的共同儲備。

類似的,瓦泰爾提出全人類應在地球尋找其所需之物以自我維繕,而商業發揮著重要作用。 私有財產的出現沒有剝奪人類藉助商業獲取所需之物的權利,人類有義務相互交易,以獲取自然賜予的原先共有的資源。 商業可以同時滿足自我維繕和關愛他者的需求,故而殖民地土著必須配合殖民者行使這一權利。 瓦泰爾還認為,開發土地是取得對土地財產權、主權的前提,而商業往來可以促進對土地的開發,因此運用商業進行自我維繕可以實現對土地權利的取得。 拒絕或嚴格限制商業往來致使無法有效開發土地的國家,就可能喪失對土地的財產權、主權。

洛克、瓦泰爾的財產理論不否定土著的事實佔有,但滅失其法律上的地位,其邏輯體現為文明等級論。 一般而言,普通法要求為佔有或持有土地目的而佔有,但土著的佔有與普通法的要求並不相同,英國故意忽視土著法律、習俗、能力、土地性質和普通法關於佔有的規定,而直接以文明等級論將土著土地定性為“無主領土”。 如此,“無主地”分為事實無主和擬制無主,即事實上無人佔有的土地和有人佔有但未以法律承認的方式佔有。 因此,“非文明國家”的佔有不形成國際法承認的領土。

可見,“無主領土”不是沒有主人的土地,只是不被歐洲國際法承認。 這不啻“意識形態上的種族滅絕”(ideological genocide)——滅失土著自身與土地的關係、主權及其對大片土地形成的民族記憶。 這意味著,英國並不試圖真正理解土著的政治、法律、社會,而是強行使用歐洲中心論。 “無主領土論”是對殖民地土著財產權的否定,根源於種族主義的文明等級論——西方文明的優越和土著的浪費、落後,使土著事實佔有的澳大利亞變為“法律上的無主地”。 此後,“無主領土論”在1884-1885年柏林會議(Berlin Conference)上被歐洲國家用來作為攫取西非土地的工具。

1837年,英國殖民事務部副大臣梅里維爾(Herman Merivale)指出:“野蠻人——獵人和漁夫的別稱——就像是文明溫度計上的零點,一個逐漸走向完美的點,在推理中極具價值。 “殖民者運用野蠻和文明的對立,證明殖民地沒有被國際法承認其領土的資格,無權加入國際”文明“社會。 對此,國際法學家勞倫斯(Thomas J. Lawrence)指出,野蠻國家佔有的土地就是“無主領土”,即沒有形成政治組織的個體居住的大片土地。

總之,19世紀以後的文明等級論使得國際法僅適用於“文明國家”,不符合文明標準的殖民地不受國際法保護。 為了消減澳大利亞土著的反對以進一步佔取土地,英國將“無主地論”改造為“無主領土論”,而承認了土著對土地的事實佔有,但否定了被其認為不符合“文明標準”的土著對土地在法律上的佔有。 所謂「無主領土論」不過是殖民帝國的暴力工具。

Royal Proclamation 1763 Library of Congress, Washington

四、“優先權論”與英國對北美殖民地的“財產化”

Doctrine of Preemption

英國以改造后的“法律上的無主地”理論取得對澳大利亞土著土地的財產權,但18世紀以後,在北美殖民地,面對法國等歐洲殖民帝國的競爭和土著的反抗,英國殖民者無法否定殖民地土著對土地事實上的佔有和法律上的佔有。 因此,英國開始部分承認土著對土地事實上和法律上的佔有,但以“優先權論”(preemption)剝奪北美土著自由轉讓土地的權利,即土著只能轉讓給英國殖民者。 這一理論仍基於種族主義和文明等級論,將北美殖民地財產化。

18世紀60年代以後,英國對北美的殖民開始式微,在與西班牙、法國就土地的財產權展開爭奪時,英國無法直接以武力奪取土著的土地。 與此同時,這一時期英國國內正在展開對公地的圈地運動,即原先特定群體對公地的共有使用權逐漸被併購,轉為現代產權制度下的排他性產權。 因此,北美殖民者選擇以其熟悉的圈地方式收購土著土地。 資金雄厚的土地投機者趁亂投資土地,以期獲得暴利。 起初,法國殖民者、印第安部落佔據大片土地,英國殖民者可以收購的範圍限於阿勒格尼山脈(Allegheny Mountains)以東。 1763年七年戰爭后,英國徹底將法國逐出北美,此時便大規模收購土著土地。 其時,北美殖民地的土地部分由殖民者以英王名義統轄,部分由私人直接收購,不受英國控制,故英國政府欲強化對其的規制。 為此,英王喬治三世頒布英帝國史上的重要法律檔——《1763年皇家公告》(Royal Proclamation,下稱《1763年公告》),規定阿勒格尼山脈以西土地為印第安人保有,殖民地總督不得以特許狀分配,個體殖民者不得未經官方許可購買或佔有任何土地。 英王對該土地有“優先權”,即土著僅能向英王或殖民地政府出售土地,其他任何國家、任何個人無權收購。 對於山脈以東的土地,殖民地總督可代表英王行使「優先權」; 對於山脈以西的土地,僅英王有權收購。 該公告大幅縮小了私人收購土地的範圍,使英王、殖民地政府的控制範圍快速增長。

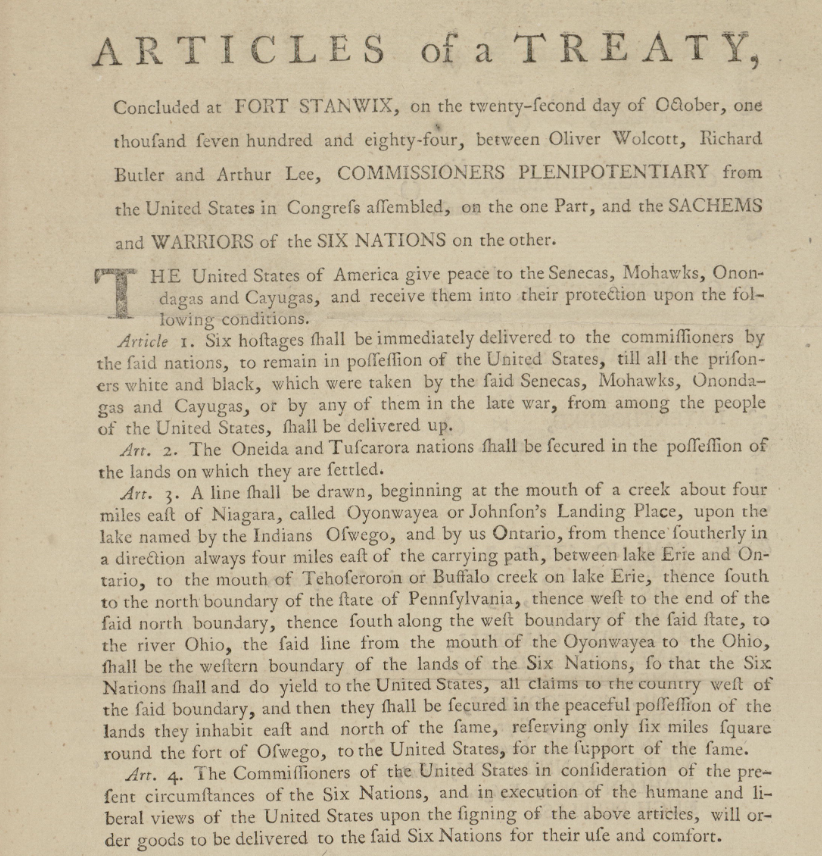

《1763年公告》頒布后,英國承認北美土著對土地一部分事實上和法律上的財產權,而以收購方式獲取財產權,但這其實是以確認與土著訂立的土地契約效力的方式來實施英國的“優先權”。 馬薩諸塞殖民地總督蓋奇(Thomas Gage)指出:「讓野蠻人安靜地享受他們的生活,利益和政策指引我們保護而非騷擾土著,他們離開森林後,毛皮貿易將大幅減少。 “例如,1768年《斯坦威克斯堡條約》(Treaty of Fort Stanwix)中,英國從紐約北部斯坦威克斯堡六個土著部落購買數千平方英里土地,但條約禁止佛吉尼亞總督授予任何主體條約所涉土地的財產權,否則有違”優先權“規定。 然而,許多個人殖民者反對英國以這一方式統治美洲殖民地,控訴該公告剝奪了英法七年戰爭的勝利果實,故而持續秘密展開私人收購。 1771年,殖民地事務部大臣希爾斯堡(Earl of Hillsborough)坦言,禁止“這一危險、不合理的做法”絕非易事。 因為即便個人殖民者收購阿勒格尼山以西印第安土地違反公告,其取得的土地財產權因此可能被判定無效,但投機者願意承擔這一風險。 時任佛吉尼亞殖民地市民院議員的華盛頓認為,公告限制私人收購土著土地,但只是權宜之計——秘密收購的收益遠大於違反公告的成本,殖民地政府亦無力予以懲處。

Treaty of Fort Stanwix 1768

儘管如此,殖民地大部分土地交易仍遵照《1763年公告》。 因為對投機者而言,合法的土地財產權相較實際佔有更重要,這樣就能向東部潛在移民出售土地或股份,而缺乏英國承認的財產權,很難吸引後續投資。 為此,投機者遊說政府收購土地再將之轉售投機者。 例如,1771年,有英商提請紐約政府收購奧爾巴尼縣4萬英畝土地,同時要求英王頒布特許狀授權進行培育、改良,以符合公告規定。 個體殖民者的要求很快得到殖民地政府的認可。 由於英國政府未就收購土地劃撥資金,殖民地官員事實上常將“優先權”出賣於投機者。 1773年,紐約殖民地總督特裡恩(William Tryon)坦言,由於缺乏土地收購預算,他並不直接收購土著的土地,而是預先簽署特許狀以規定相應的土地權利,並將這一特許狀出售給投機者。 這一做法成為通行模式,故而許多政府官員投資土地公司,以快速獲得授權。 如佛蘭克林之子威廉(William Franklin)任新澤西殖民地總督時持有伊利諾伊公司10%股份,傑斐遜(Thomas Jefferson)任弗吉尼亞殖民地市民議會議員時投資數家西部土地公司。

基於《1763年公告》規定的“優先權”,私人要想獲得土著土地的財產權,必須先取得政府特許狀,但特許狀本身不創造產權,而是授權或確認私人的收購。 如此,印第安人對土地的完全產權嚴重受限——大多只能出讓給英國殖民地政府。 收購者也無須追溯土著是否有財產權,只要政府授權即可。 這一公告承認了土著一部分事實上和法律上的佔有,但“優先權”無異於宣告英王和殖民地政府未來一定可以取得財產權。 於是,在法律上不等同於財產權的“優先權”,幾乎在事實上等同於財產權。

總之,《1763年公告》承認土著一定的財產權,但否定其任意處分的權利,以方便英國以“優先權”收購。 英國樞密院司法委員會指出,該公告是土著土地權利的唯一來源,因為土著將土地作為“狩獵場”,即便事實上是佔有者,但因其不符合歐洲“文明標準”,英國就有收購其土地的“優先權”。 基於此,英國承認北美土著的事實佔有權,但英國以決定性的“優先權”限制其向英國以外的主體出讓,並否定土著獲得法律上財產權的資格。 可見,“優先權論”根源於種族主義和文明等級論,是為殖民擴張服務的歐洲國際法暴力工具。

有必要指出的是,美國獨立後也以“優先權”收購土著的土地。 其基礎與「法律上的無主地」如出一轍,即土著僅有「事實佔有權」,不構成法律上的佔有; 美國對其土地有“完全的根本產權”,僅受土著佔有權限制,但美國可以“優先權”滅失其事實佔有。 因此,美國投機者廣泛採取基於“優先權”的土地交易模式,即土著仍佔有土地,政府承諾未來行使“優先權”後移交最終受讓人。 這意味著受讓人取得的是類似於期權的權利。 美國行使“優先權”後的受益者是終端收購者,故“優先權”幾乎等同財產權。

美國獨立不久后,多數政要基於洛克、瓦泰爾等人的理論,認為土著缺乏開發能力,因而稱不上是真正的土地財產權人。 1790年美國《貿易與交往法》(Trade and Intercourse Act)明確聯邦政府是土著土地的唯一收購者,各州、個人未經聯邦許可不得收購,即便州法規定有“優先權”也不得收購。 此後,美國持續向西北地區擴張,“優先權論”成為剝奪土著土地的主要工具。 美國大法官馬歇爾(John Marshall)在著名的“詹森訴麥金托什案”(Johnson v. Macintosh)中認定,土著只有事實佔有,而喪失出讓權。 但受讓人獲得財產權後,須尊重土著的佔有。

《1763年公告》規定的“優先權”厘定了英國殖民地、個體殖民者和他國的土地收購權,使得土著與其土地脫鉤,賦予英王完全產權。 “優先權論”偏離了“無主地論”和“無主領土論”,部分承認了土著對土地事實上和法律上佔有,但其核心仍然在於對土著文明程度低下的推定,從而使得英國成為唯一的受讓主體。 美國獨立後亦採取這一做法。 “優先權”賦予財產權的過程看似平和,其實借助法律暴力剝奪土著對土地的佔有和財產權。 如此,土著在不知情的情況下不僅喪失土地法律上的財產權,更喪失了法律地位、主體資格。 這一現象在當今美國土著的土地權益爭議中依然存在。

Paris Peace Conference

結語

Concluding Remark

國際法學者柯斯肯涅米(Martti Koskenniemi)指出,主權與財產權是全球性大國的“陰”和“陽”——帝國對主權的取得大多始於對財產的佔取。 “發現論”將殖民地作為待征服財產,“無主地論”“無主領土論”否定殖民地作為國際大家庭成員的資格,“優先權論”宣告殖民地終歸“文明國家”所有。 這四種理論被大多數權威國際法學家納入歐洲國際法並加以解釋,而由殖民帝國作為國際習慣廣泛使用。 它們一開始完全否定殖民地土著的財產權,后又承認其部分財產權,其本質都是將殖民地“財產化”,以服務於殖民帝國實現看似平和正當,但實為暴力強取土地的目的。 這些理論也在無形中確定了陸地、海洋、空間的屬性,以及其被理解和運用的方式,成為地球的國際法,但其本質是殖民帝國“正當化”攫取殖民地的暴力方式。

長期以來,歐洲殖民帝國認為世界為上帝造物,形成了等級化的“眾生序列”,人類對地球有最高統治權,地球主要滿足人類的物質和精神需求。 因此,在歐洲殖民帝國看來,殖民地就是待開發的、富有生產力的財產。 殖民地處於自然狀態,即便土著對其已有過一定程度的開發,只要方式不符合歐洲“文明標準”的,即為“荒野”,土著也不是真正的財產權人。 “發現論”“無主地論”“無主領土論”和“優先權論”無不以種族主義、文明等級論為內核。 種族主義和文明等級論分別基於歐洲民族的所謂“優越性”和歐洲基督教文明的所謂“高級性”,共同否定被殖民者的身份、歷史,否定其佔取土地的資格,以供“文明的”殖民者獲取土地。

西葡兩國正當化「發現論」的關鍵在於二者自視為天下的「普世之君」,將基督教世界凌駕於異教世界,並在教皇詔令的支援下,完全否定殖民地土著對土地的財產權,以所謂“所見即所得”的方式佔取。 英國提出的“無主地論”否定土著事實上的佔有,而“無主領土論”承認土著事實上的佔有,但否定其法律上的佔有。 二者都造成“無主”的假像,即“沒有”所有者或主權者,以此將剝奪土著土地正當化。 英國迫於現實情況有限度地承認土著事實上和法律上的佔有,但以“優先權論”賦予自我“優先權”,以強取豪奪土著的大片土地。

歐洲殖民帝國對這些理論的構建和運用,源於殖民帝國之間對殖民地的競爭和殖民地本身日益複雜的情況。 殖民帝國不得不創製新的理論代替先前理論,使之適用於不同殖民地。 儘管這四種理論逐漸承認土著對土地的部分財產權,但本質都是將殖民地作為財產來佔取,所依據的都是種族主義和文明等級論,即非基督教土著對自然的開發程度低表明其文明程度低,因此殖民帝國就有理由將之視為“無主地”或有“優先權”的土地。 澳大利亞和北美殖民地即為其證。 澳大利亞土著的生活、生產方式不符合歐洲模式,就被歐洲殖民者剝奪與其土地的聯繫,其土地成為“法律上的無主地”,而任由殖民者“發現”“開發”。 即便北美土著有相當的農業水準,但歐洲殖民者認為,缺乏先進農業、製造業的土著與野蠻人無異,無法建立主權國家,而只能優先出讓給歐洲殖民者。 因此,在“無主地論”“優先權論”的作用下,土著對土地、資源的事實佔有和財產權滅失殆盡。

殖民帝國以歐洲國際法賦予的所謂普遍性,剝奪土著對自然資源的財產權。 這一做法以對殖民地的財產化為基礎。 維多里亞、格勞秀斯、洛克、瓦泰爾以基督教歷史、教義,以及羅馬法為基礎,提出上帝賦予人類共同使用世界的權利,但不得維持原始狀態,要由“勤勞”“理性”的歐洲人以先進的生產方式實現資源價值的最大化。 如此,殖民地土著的身份、價值被完全否定,並認定土著的土地若任由自然發展,不改進畜牧、耕作或種植,就是浪費,其價值等於零。 這一觀點影響至今。

近代國際法上的“發現論”“無主地論”“無主領土論”和“優先權論”本質上都根源於文明等級論和種族主義,都旨在為歐洲殖民帝國的殖民擴張服務。 隨著「二戰」後去殖民化運動的發展,亞非拉第三世界國家促使現代國際法否定上述理論,以成立民族國家並爭取獨立、平等的國際地位。 然而,歐洲殖民帝國以這些理論攫取殖民地的行徑,仍未引起西方的充分反思,這使得當代國際法仍將自然界完全視為可佔有、可商品化的資源,導致這四種理論的惡劣影響一直持續至今。

本文原載於《世界歷史》2023年第1期

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代