♦ 本篇文章轉載自 南虹Literature。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/6/19

朱雲漢(1956年2月3日—2023年2月5日)

01

追思朱雲漢教授

敬悼朱雲漢教授。 他在春秋仍盛之時離世,給人無限哀思。 知道朱雲漢教授其人是二十一世紀的前幾年。 當時台大有幾個人文社會科學類的教育部「卓越計劃」,一個是黃俊傑教授主持的東亞儒學,另一個是胡佛教授主持的東亞民主。 我在黃教授的團隊中,而朱教授在胡教授的團隊中。 我個人對於胡教授團隊的研究頗感興趣,開始注意到朱教授的研究。 這幾年來,臺灣不少的政治學者關心「中國再起」,這個課題頗需要與歷史學家共同參與,所以我也有幸與好幾位臺灣優秀的政治學者交流,也因此更關注朱教授的研究。 我是朱教授的讀者,讀其著作,十分感佩他的學問與對人類共同未來的關懷。

朱教授的研究從「東亞民主」出發,他的學術課題在於探討民主在東亞的發展,也肯定對於東亞的民主化寄與厚望。 朱教授大我七歲,我們屬一個時代的人。 我輩之人都嚮往西方的民主,或說是自由主義的民主。 但時序進入二十一世紀以後,民主政治失能的現象非常明顯,西方式民主的失敗成為一個普遍關注的議題。 只要不是為特定的政權、政黨服務的學者,更不用說有良知的學者,都會對西方的民主政體進行檢討與反思。 民主失能不是一個單獨的現象,它與全球格局的巨變互為因果,包含全球化逆轉、資本主義危機、以美國為核心的單極世界體系的衰微與非西方世界的興起等。 我們遭逢的是光明的時代抑黑暗的時代,另當別論。 歷史巨變是如此清楚的在我們眼前。 朱教授作為一位有良知的學者,想引介我們這一代人面向未來,尤其當這一代菁英中有多少人只想清算過去並以為這樣可以維持他們的“小確幸”。 這是新的學術研究的新機運。 學術界當共同反省此歷史的巨變,並及提出對未來因應之道。 何其不幸,朱教授此時離我們而去。

朱雲漢:《高思在雲:一個知識份子對二十一世紀的思考》,臺北:天下文化出版社,2015年。

我以朱教授在2015年出版的《高思在雲》這本書為憑藉,與朱教授所設定的議題作一點對話,聚焦在我們都有興趣的政治制度。 《高思在雲》不是一本只面向學術界的學術專著,而是一本大眾的讀物,我也向各位高度推薦。 這本書深入淺出,主旨清楚,析理明確,故不需我多介紹。 我只搭朱教授的便車,利用他的大作,再思如何從中國再起的歷史脈絡思考傳統中國政治制度研究的諸議題。 也藉此送他遠行,向一位有良知的知識人致敬。

02

近代中國的危機與全球化

朱教授站在2010年代中期的時間點,對此歷史巨變,提出幾個趨勢反轉。 用我的話說是:全球資本主義陷入困境,“第三波民主”退潮,美國所主導的世界秩序解體,以及中國再起。 我們這一輩學者關心中國再起的現象是理所當然的,不用我多說。 中國再起也促使中國史學者反省既有的觀點、方法與結論,也為新時代進行新的研究。

在二十世紀的歷史脈絡中,我們的中國史研究充滿了失敗論。 即將近代中國失敗訴諸於中國在歷史上的本質,如專制、重農與沒有科學等,相對於西方的成功是因其文化的本質有民主、工業與科學等。 這不到三十年的歷史向我們展示,若論及中國失敗,只是在過去的二百多年間的事,所以將原因訴諸於中國歷史的本質,肯定是錯的。

但我也同樣不主張從中國文化優越性的立場討論中國歷史。 其實這種主張在二十世紀就算非主流,也頗有影響。 文化保守主義是其中的一派。 這一派在二十世紀的歷史脈絡中,刻意凸顯中國文化具有比西方優越的特質,而西方的優點又是中國都有,如強調中國也有民主、憲政、高度商業化與科學文明。 這一派甚至認為十九世紀西方霸權國主宰世界秩序的方式也是過去中國的作法,中國歷史上的冊封與朝貢制度等同於西方的藩屬國制度,至多說明中國實施的是好的藩屬國制度。 我們也不能說這些觀點全錯,但有必要換新的角度。

的確,用儒家的話說,東海有聖人,西海有聖人,此心同,此理同,所謂“理一分殊”。 只是我們應探究的是,歷史中的行動者如何在其特定的歷史脈絡中,依循既有的制度規範,並受其結構制約,從其主觀的意志,詮釋其歷史傳統,然後制定策略,以達成自己的目的。 十八世紀後期以來,中國的確進入一個失敗期,但這不是肇因於中國文化的本質,也不是一個優越的西方與落後的中國相遇的必然結果。 但中國失敗是事實,我們仍然要解釋為什麼中國失敗。 而且它的理由不再是單純認為起因西方工業資本主義帝國打擾了寧靜的農業的中國。

我少年時臺灣流行「龍的傳人」這首歌。 它所塑造的西力入侵中國的意象是錯的。 中國既不在遙遠的東方,也不「寧靜」。。 這四十年的學術研究告訴我們,世界早就是一體了,不用等到十九世紀的西力入侵全球。 近年來全球學者不約而同倡議世界史或說是全球史的觀點。 這不是因為觀點改變,而是事實累積后所得的新知。 世界早就是一體,中國早就是世界的一部分而與其他部分密切互動。 至於「寧靜」說是無視十八世紀後期以來,中國自身的困境與危機。 西方究竟有無拯救了當時的中國,錯綜複雜,但中國的確從西方的民主與工業化的制度得到了拯救的方法。

我再次強調這個世界早就一體了。 即使古今的文明、國家間的交流的型態、交流的類型、速度在歷史的流里大不相同,又美洲加入是另一個轉捩點。 二十世紀的一些說法讓我們以為十九世紀西方霸權國的侵略是中西方的第一次接觸,中國藉由西方而進入了世界。 所以長期以來,我們的歷史觀是二元世界,中國與西洋,表現在中國的大學歷史學教育中的兩門必修課“中國通史”與“西洋通史”。 戰後臺灣也承續此學制。

甘懷真:《中國通史》,臺北:三民書局,初版發行於1995年,后多次修訂,最新修訂版於2023年6月8日發行。

多年來,我們已知道歐亞非早就是一體了,十五世紀以後加上美洲。 而且,歐洲並沒有主導這個世界。 此「西方」在全球體系中的優勢遠低於伊斯蘭世界、印度與中國。 中國在歷史上與伊斯蘭、印度一直關係密切,無論是人、物、制度與知識的交流。 另一方面,中國又在東亞世界之中,與它東邊的日本、朝鮮以及東亞海域的政權與人民間有密切的交流。

總之,至遲推到四千年前開始,全球化早就在進行中。 近年來不斷翻陳出新的「絲路」研究成果是最鮮明的表現。 就我作的中國史研究而言,我們愈來愈知道中亞對於中國的影響,而中亞文化又受到西亞(含波斯)的影響。 古代中國與希臘文明間有很深的關係。 近年來粟特研究讓我們對於中國與其西方的交流有深刻的印象。 中國與它的東方也自古成為一個歷史世界,我們稱為東亞世界。 十三世紀的蒙古征服更進一步將歐亞大陸連結為一個經濟單位,也帶動了另一波的政治整合與國家建構。 這一波全球化在中國的結果是元的成立。 元雖被推翻,但元體制卻是近代中國政治制度的重要成分。 今天學者都高度評估蒙古征服的經濟效益。 其實秦漢、隋唐的建國也是那個時代的全球化的結果。

十六世紀開始的另一波全球化創造了近代資本主義世界體系。 這是一次歷史的逆轉,西方優勢於焉誕生。 相對的是非西方的劣勢將一直延續到二十世紀結束。 二十世紀的中國史學者辯論著中國為什麼沒有資本主義。 無論答案為何,中國早被捲入了這個資本主義的世界體系中。 所以我們要問的問題應該是,中國如何回應這一波的全球化而作出相應的政治制度的改革。 中國沒有作出政治制度的改革才是失敗的重點,不用訴諸什麼文明的本質。 十八世紀中國的失敗是否可以救回,歷史沒給機會,十九世紀以後工業資本主義帝國對中國的侵略使中國的處境全面惡化。

如何評估一個文明的好壞,很難有定論,但使人民陷入貧窮的政治體制肯定是壞的。 十八世紀後期所謂康乾盛世結束,中國失敗的諸病況早出現,尤其是貧窮化。 造成人民的貧窮化的原因正是這波全球化。 此時的資本主義體系帶來了歷史上另一波的商品化,使得全中國的人民都被捲入一套貨幣經濟體系中。 貧窮不是新問題。 在此之前的中國人民離富裕還很遠。 但過去他們還可以一定程度靠山吃山,靠水吃水。 而在這套商品與貨幣經濟體系中卻是以「有錢」決定財富。 舉個例子。 十六世紀以後,中國再一次出現大移民。 《高思在雲》提到的“棚民”是其中的一類。 此移民更應說成是移工。 他們遷入荒山中,但不是去尋覓桃花源,而是受雇去生產熱門商品。 “從唐山到臺灣”的移民也是一樣。 他們到此「蓬萊仙島」,但不是世外桃源,多數人也是成為中國熱門商品如稻米的生產者,生產所得的稻米賣給商人,換取貨幣。 這個時期的中國人民不缺生產意願與勞動習慣,卻陷入貧窮,其主因歸咎於政府應對資本主義體系無方。 十九世紀普遍出現的“苦力”是中國失敗的最大證明。 這類人願意作任何最廉價的體力工作,只為賺一點工資,糊一口飯吃。

清代出現了大規模的「棚民群體」,他們在山區四處遊走,結棚而居,利用當地的土地、礦產等從事農業、手工業,以維持生計。

這波資本主義體系所使用的貨幣是白銀。 銀在中國的使用早過十六世紀,但銅錢一直是標準貨幣。 掌握銅是從周代以來中國王權的公開的秘密。 禮與銅錢是中國王權的兩個權力來源,可以說一表、一裡。 它的原理是王權壟斷銅礦、制定銅錢,並掌握了交換體系中的價值決定,可制定物價。 但從漢代以來,中國就缺銅錢,所謂「錢荒」。。 銅錢不足嚴重影響中國的商品經濟的發展,但中國朝廷卻不願意放棄它的銅本位政策。 在三至六世紀,穀物與布帛是與銅錢並行的貨幣,但計價的標準仍是銅錢。 第八世紀以後,紙鈔開始流行,一直到十五世紀的明朝才結束。 其實紙鈔也只是銅錢的保證書。 十六世紀白銀作為法定貨幣,一時間大大解決了古代以來的貨幣短缺問題。 這也是中國在十六至十八世紀商品、市場經濟空前繁榮的制度性原因。 所以在此時,中國是這波全球資本主義體系的獲益者。

甘懷真:《皇權、禮儀與經典詮釋——中國古代政治史研究(增訂版)》,臺北:臺灣大學出版中心,2022年。

又,過去有學者認為十四世紀以來中國閉關自守,這種歷史認識是錯的。 由於新一波全球化的經濟網路的出現,此後更有美洲的加入,在有利可圖的情況下,豈有統治階級不參與貿易之理。 司馬遷早就發現了歷史的定律「利來利往」。 士大夫吹噓他們是「耕讀傳家」,其實是搞金融的生意人。 第十世紀以後中國政治制度的特色是士紳階級通過選舉制度(科舉)控制國家機器,再利用國家公權力壟斷經濟上的利權。 海禁就是一例。 這是國家只允許特許商人從事海外貿易。 這種特許貿易被套上儒教國家的色彩,稱為朝貢,學者說是朝貢貿易。 但歷史的鐵律是,有專賣就有走私。 國家可以搞海禁與朝貢貿易,民間也可以搞走私。 而且這個「民間」其實是包括沿海的地方政府。 最有名的走私現象是倭寇之亂。 倭寇是東亞海域的統治集團所構成的海上武裝商人集團。

十六世紀以後,兩類人控制了中國,士紳與幫派。 這兩類人都掌控了白銀,也掌握了中國的利權。 二十世紀的革命用語說要「打倒土豪劣紳」。。 革命所使用的方法是否正確與有效另當別論,但所謂土豪劣紳壟斷金融進而控制經濟的利權,的確是中國失敗的主因。 解決中國失敗的方法就是國家要從士紳階級與幫派手裡將金融的操控權收回。 也就是要進行一場轟轟烈烈的國家建構。 歷史的殘酷與無奈是,戰爭與動亂都不可避免。 我推想為什麼朱雲漢教授後來會更積極探討經濟制度的原因正是對於這場歷史變局的認識。 所以朱教授在該書中一再強調歷史研究的重要性。 的確,我們關心的焦點會是政治制度中的經濟部門,且經濟部門又不會獨立存在。

時至今日,再檢討中國的失敗,原因就很明顯了。 十六世紀以來,中國國家機器沒有積極對應這波資本主義的全球化,為這波全球化所帶來的商品經濟作出規劃與管制,尤其環繞在白銀作為法定貨幣的金融制度上。 一些史實的考證及其原委仍可爭論,這要由明清史專家解決。 但歷史的梗概已很清楚。 十六世紀以後,白銀是法定貨幣,也是重要商品的結算貨幣。 然而中國國家以銀為法定貨幣,卻不鑄造銀幣。 用今天的話,就是中國國家不作金融管理,放任那些擁有白銀的人掌握經濟。 清代出現的大量金融行業,尤其像當鋪一類。 這些當鋪是商人掌握了白銀以及人民被捲入貨幣經濟而貧窮化的產物,堪稱國恥。 結果是中國出現兩個世界。 富庶的市鎮與貧窮的農村。

歷史也告訴我們,在這波全球化的資本主義體系形成后,能作出政治整合與國家建構的國家將勝出,像是英國。 十八世紀以後英國的國家擁有很大的公權力,可以管理金融業、市場與企業,還能對於經濟部門的活動制定法律。

因應這波的全球化,英國提出了“國富”學說。 十八世紀以後西方國家追求“國富”。 今天我們認為國富是理所當然,其實是歷史上的特殊現象。 所謂國富,即如亞當斯密(Adam Smith)的《國富論》一書所說的,國家作為一個經濟體的管理機構,安排國內的生產、勞動與交換等各類經濟活動,並以增加國家整體的財富為目的。 而財富必須是可流動的貨幣,包括紙幣、股票、證券、債券等。 國家則透過它所創立的金融機構(尤其是國家銀行),配合法律,掌控這些貨幣。 英國之所以可能推動“國富”,當然也有它的歷史條件,如中世紀以來歐洲所發明的金融工具與思維。

Adam Smith.The Wealth of Nations,W. Strahan and T. Cadell, London,1776

過去我們將中西方歷史想像為專制相對民主。 並將中國的失敗歸因於明清的專制政體。 過去也在專制論的引導下,學者想像中國朝廷可以輕鬆管理基層社會。 明清的情況恰好相反,士紳控制了省級與縣級政府,鄉村則是自治的。 中國的失敗正是因為它無法通過政治力整合社會,因此無法改造這個國家。 其實發展出民主政體的英國的國家權力是很大的,高度中央集權。 而且民族國家運動將人民改造為國民,是國家一體化下的成員。 過去學者嘲笑傳統中國是rule by law,而先進的西方是rule of law。 但中國的rule by law對於基層人民而言卻是天高皇帝遠,而rule of law是一套國家規範確實管理每個人(包括統治者)。 這個law的動力又來自於資本主義的經濟體制,於是每個國民都必須遵守國家所制定的經濟規範,並美其名為守法。 這種國民一體化是西方勝出的原因之一。 這是不是壞制度又一言難盡,畢竟國民也可以享受到資本主義帶來的國家經濟發展的結果。 十八世紀英國的農家愈來愈有錢,中國的愈來愈窮。

中國是十六世紀以來的這波全球化的獲益者,所以才有十六世紀至康乾時代的盛世。 自十一世紀的宋代以來,中國再經一波大開發,是當時全球產業最發達的地區,堪稱世界貿易的中心。 歐洲商人帶著白銀來中國購買如茶、絲織品與磁器等貨物。 當時人甚至說中國是白銀的終點站。 有學者估算,當時中國的GDP佔全球的三分之一。 十八世紀以後,局勢改變。 原因其實很直接,就是中國在產業的競爭中輸了。

岸本美緒編:《1571年 白銀大流通與國家整合》,新北:臺灣商務印書館,2022年。

學者都知道十八世紀以後的中國危機的直接成因是白銀短缺。 過去我們將白銀短缺歸咎於進口鴉片,其實這隻是一因。 更大的原因是中國以外各國的產業勝出。 茶與絲織品過去是中國出土的大宗。 十八世紀後期以後歐洲商人向印度購茶,也購棉布。 日本也致力發展本國的絲織品工業,不再向中國購買。 而且日本自己產銀。

十九世紀以後,中國所面對的局勢更有嚴峻。 十八世紀的歐洲資本主義國家的國家建構的結果,不只是富國,還有強兵。 資本主義的邏輯是取得更多的資本而能再生產,所以必須擴張市場,尤其是佔有關鍵的貨物。 工業革命以後,歐洲國家的軍力可謂無敵,以戰爭的方法取得資源與市場是一條捷徑。 於是這些資本主義國家掀起了全球的征服戰爭,包括征服中國。 世人嘲笑清乾隆皇帝拒絕英國使節所提新的貿易辦法,也批判鴉片戰爭時清廷頇頇,但無論如何,豈有一個國家不答應貿易就應該接受戰爭的懲罰,兵臨城下,被任意炮轟致使無辜人民喪命。 這是西方的工業化后的資本主義如何造成霸權國的全球侵略與剝削的一個活生生的個案。

03

中國失敗與再起間的國家建構

鴉片戰爭作為中國歷史的巨大轉折,這段歷史不用我多說明。 中國一再戰敗,付出巨額的賠款,就是將中國的白銀大量的送給這些霸權國家,更加深中國的金融危機。 中國的戰敗也使許多經濟上的利權讓給了這些國家。 貧窮化的內憂,加上帝國主義侵略的外患,中國需要改革以應付此亡國危機是勢所必然。 方法只有富國然後強兵。 富國的方法是建立工業資本主義體制。 要達成此目的必須作到三件事。 一是推動民族主義以作成民族國家。 二是有強大的中央政府以及一體化的政治系統。 三是國家能調度國內的公私資本。 這不是後見之明,歷史上的行動者都知道,只是如何能作到。

關於第一件事,近代中國的國家建構在建構民族國家方面是非常成功的。 這也是我近年研究的課題,簡單說,這個歷程是“從天下到國家”,而中國前近代作為“天下”已具備了近代民族國家的條件。 有學者認為近代中國國家建構的首功者是語言,即中國在歷史上有一套共同語,我們可籠統稱為漢語,我深以為然。 而這套共同語源自漢文,是天下制度的重要內涵。 至於其他兩點,我略作討論如下。

清中國的皇帝制度作為一套統一的政治體系,關鍵是高度制度化的選舉與銓敘。 士紳先通過科舉成為官僚或準官僚。 進士級的成為中央、省級的士紳,舉人以下則是州縣級的士紳。 進入官僚界后,升遷依一套客觀的法觀,我稱之為數學的公平。 派系鬥爭、人事傾軋是當然存在,但另當別論。 同時,此外社會充滿了各自治團體,宗族、幫派等。

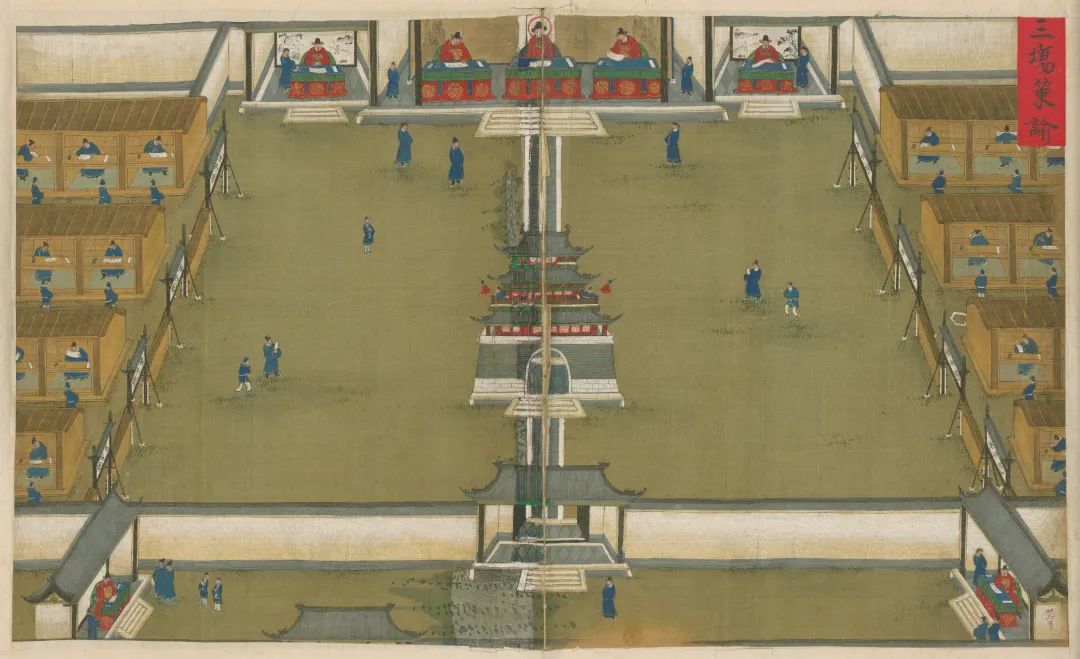

《明人考試圖橫軸》明,絹本,縱44.6cm ,橫76.5cm 此圖繪貢院內科舉考試的場景,考生坐落於兩側整齊排列的號舍,號舍前站立著防止考生舞弊的監考人員。 此圖為我們瞭解明代科舉考試及其監考制度提供了形象資料。

國民黨在推翻了皇帝制度後要建立民國,結果是民國體制提供了一套西方的政治制度讓士紳階級更理所當然成為中國的官員,進一步掌握政治系統。 革命的結果是皇帝制度被推翻了,但皇帝制度作為一套安全瓣以規範士紳特權的力量也消失了。 我們不要忘了明清中國的掌權者還有幫派。 在明清時期,他們以武力的形式控制地方社會,但尚在皇帝制度的規範下。 清末以來,這類人中有轉型為職業軍人而造成軍閥現象。 有學者稱民國時期的政體型態是軍紳政權,重點在於軍閥掌握政治。 因為皇帝制度的崩潰,上千年來所形成的政治規範一時失去作用,新的民主規範生效仍遙遙無期,武力的功能大幅提升。 大小層級的軍閥作為大小層級(中央的、省級的、縣級)的士紳的保護者。

在此同時,上層的士紳也不再是傳統的士紳,而是轉型為資本家。 個別的士紳是否可以成功轉型是一回事,整體而言,本來就是金融家的上層士紳,且立基於舊社會的財富,不難轉變為西方式的資本家。 而且“利來利往”的原理永不失效。 他們所組成的軍紳政權,不管是中央或地方的,對內武力搶奪資源,對外連結西方列強與日本,以借款、出讓勢力範圍內的利權(包括海關)等方式取得融資。 其結果當然是讓這些霸權國控制了中國的金融,再深化人民貧窮化。 孫中山先生說當時的中國連殖民地都不如,是次殖民地,所言誠是。 當時有識者喊出「內除國賊」的口號,這些「國賊」是當時中國資產階級的代理者。 對於當時中國的資產階級而言,西方列強所主導的這波全球化,是機遇而非危機,他們憑藉著在舊時代累積的財富很容易加入了資本家的國際俱樂部,發了大財。 上海的超級繁榮就是這個歷史機遇的證明,但同時存在的是破敗的廣大農村與被資本家剝削的工廠勞工。

陳志讓:《軍紳政權——近代中國的軍閥時期》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1980年。

模仿西方資產階級國家也是一條選擇,關鍵在於能夠建立金融制度,包括法律與金融機構的設置。 究竟採行國營與私營體制可以有各種考量,但國家必須要能通過此金融制度調度到錢,然後挹注關鍵產業與發展基礎建設。 就是國家可以向社會融資,實際上是向商人借錢。 但如何能快速整合這批控制中國金融幾百年的士紳階級,反正歷史沒有給國民黨時間,它在1949年的政權攻防戰爭落敗。 史學家不好討論沒有發生的事。 國民黨失敗的主因不用訴諸政治腐敗,而是廣大人民寄望共產黨能將他們從貧窮中解放出來。

從結果論,共產黨運用它的組織方法成功的建立了強大的中央政府,不只有效的替代了前近代中國的科舉官僚制度,也使得從上而下的黨的組織能夠控制基層社會。 至於歷史的細節,就由專家說分明。 我要討論的是《高思在雲》這本書所說的,中國經歷了1949年至1979年的政治改革與運動,完成了財產公有化。 工業化要成功至少要有三個條件,一是資本,二是組織,三是(科技)知識。 1949年共和國成立后,西方國家圍堵中國,中外之間的資本往來中斷。 這當然重創了中國的工業化,但也削弱的國內資本家的經濟力。 又,我在前文中強調了人民一體化的組織對於工業化的重要性,而共產黨的組織在人民一體化方面是相當有成效的。 但也因為如此,在這三十年間,共產黨領導層曾迷信組織的力量,於是有生產“大躍進”的運動。 此運動延續到其後的「文化大革命」。 相對之下,知識人能提供的知識的功能喪失。 這些因素都使得這三十年的工業化發展沒有取得成效。 但是這三十年的成果的確如朱教授書中所說的,國家將原士紳階級所控制的企業與城鎮土地全面國有化,只保留農村土地的私有制。 朱教授強調這筆從國有化而來的資本才是推動「改革開放」以後中國經濟起飛的主因。

朱教授是在進行一場有意義的大辯論。 如何看待中國在經濟發展的上成功,有新自由主義與結構主義經濟學等學派之爭。 關於戰後台灣經濟的研究也可大分此二派。 朱教授傾向結構主義經濟學的觀點,並希望能結合歷史研究。 這一派關懷的重點會集中在國家在發展經濟所承擔的功能。

過去學者在探討「改革開放」以後中國的經濟發展時,偏重中國如何設置經濟特區、如何吸引外資,以及對整體經濟的作用。 我在多年前所出版的《中國通史》一書也持此立場。 此不足為奇,過去我們受到(新)自由主義經濟學的影響,也幫西方學者說明西方的資本主義如何救了中國。 經濟學者在辯論此議題,理論部分也不是我能涉入的,我只想說,若資本主義在此時救了中國,卻同時在毀壞西方,說來好笑。

改革開放是中國歷史的又一轉折,但也只是讓中國又重回了全球化的世界體系中,全球的資本又可以進入中國。 我們也不要忘了這種全球化的資本主義體系曾造成中國失敗。 強調外資的作用並沒有錯,但若它是建立在錯誤的中國歷史認識上,則其討論肯定有偏差。 我們不要再想像傳統中國是孤立的農業國家,十八世紀前的中國是在一波波全球化的浪漸下的工商業先進國家,中國不是外資的絕緣體,也不是沒有工商業部門。 所以重點在於國家作為。 十八世紀以後的中國失敗是國家失敗,不是欠缺外資以創造工商業部門。

改革開放政策促成了中國經濟的起飛以至在三十年後達成中國再起,外資居功厥偉,自不待言。 但外資要發揮作用則必須是中國的工商業部門能提供相應的經濟環境,換言之,中國自身為要吸收外資建立條件,關鍵在好的基礎建設與配套的經濟部門。 近年中國的重大成就是有驚人發展的交通建設,公路、鐵路、機場等。 這需要國家先有一筆資本投入。 用朱雲漢教授的說法,這些資本是來自於在此之前的三十年間的中國式的社會主義革命,將除了農村土地外的私有財產權國有化。 在這場激進的革命歷程中,整體的士紳/資本家也不至遭到財產被沒收以至掃地出門的待遇,只是其私營企業改為公營,財產權歸公家。 產權轉換的重大意義於私有財產可以納入 「國富」的體制,由國家根據它的經濟大戰略,在經濟規劃中統一調度其資本。

在過去三十年,中國以驚人的速度崛起,反映在GDP的增長。 從另一個角度看,這隻是中國既有的國家整體財富的真實顯現,然而過去這些由士紳階級所掌握的財富無法被政治整合而成為國富而被計算出來。 士紳階級財富的國有化是這二百多年間中國由失敗到成功的關鍵是無疑的,即使不是唯一的。

04

民主的逆潮

在中國趕上了西方經濟水平的同時,西方沒落,並帶來了這波全球化的危機,其一是民主政治的失能。 關心民主政治是《高思在雲》的主旨。 其中第四章為“為臺灣民主把脈”,我想關心民主未來的人讀其文應動容。 這波全球化的潮流因資本主義體制而潮來潮去。 上世紀八十年代以後的另一波全球化帶來了“第三波民主化”,我輩之人都在美國所帶動的民主高潮中,充滿信心凝視未來。

如朱教授書所強調的,“第三波民主化”是以新自由主義為其理念。 作為政治制度的新自由主義擁護一套資本私有制度,主張人們只要符合國家制定的法規就可以佔有資本與自由交易。 國家的職責只是制定出相關法律,不應該以任何理由對私人資本進行干預。 而民主就是辦選舉,使人民可以通過投票選出他們的“代表”。 這套政治理念也不用我多介紹,就是臺灣所盛稱的民主、自由與人權。 其實這套民主是八十年代美國霸權穩固後的新民主。

Samuel P. Huntington. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,University of Oklahoma Press,1991

八十年代以後,一方面美國霸權穩固,另一方面戰後各國致力發展本國工業。 於是美國逐漸失去了製造業的利基,只能牢牢控制金融業與衍生性金融商品。 其方法是以政治力操縱美元作為商品結算貨幣,然後以戰爭手段控制重要商品如汽油。 這樣的美國霸權必須是建立在「以美國為核心的單極世界體系」。

美國建立它的全球的資本家聯盟,作為其霸權的依據。 這套世界體系是以美國為中心,美國的中心則是華爾街。 華爾街商人指揮各國資本家聯合起來保障資本自由動流。 美國霸權是以美元為工具操控全球金融,再與各國的資本家共用利益。 這個單極的世界體系也是全球資產階級的串連。 美國霸權將這些資本家拱上了多國的統治階級的位子,方法是民主選舉。 馬克思所預言的資本主義體制崩潰沒有發生在二十世紀是因為民主作為了它的安全瓣。 但此「第三波民主化」卻是資本家藉由民主政體鞏固權力。 在此之前的民主體制伴隨民族國家的成立,國內資本家至少還連結國內的勞工,不管出於善意或自身利益考量,總要顧慮一下勞工的處境。 但「新自由主義世界秩序」則不用。 管理國家的不再是個別的國家機構,而是全球資本主義體制。

《高思在雲》一書中說明瞭,美國所推動的第三波民主化的結果是財富集中在少數的資本家,貧富差距擴大。 最富裕的階級控制政治的能力不斷上升。 我們所羨稱的民主早已是富豪政治與寡頭政治。 當這種新自由主義的資本主義取代了民主資本主義,接下來是民主失能。 十八世紀以來的西方民主是一種代議民主,就是人民選他們的代表,這些代表組成國家。 這是我們所羨稱的「神聖的社會」組成國家。 雖然此「神聖的社會」理想也從來真正實現過,但此時連公民社會的理想都已不存在。 今天的民主選舉,只是選民從資產階級推出的人選中選他們中意的人而已。 人民拼死拼活所支援政黨在本質上沒什麼大差別,都是資產階級推出的代議士而已。 鮮明的圖像是臺灣的選舉看板上掛著該候選人是某某大官「唯一推薦」,它是在告訴選民該侯選人已屬於該統治者的俱樂部。 人民陶醉於他有“普選”的權力,其實他們只是幫資本主義國家選拔人才,而人才卻不出自於人民。

這一波民主化與全球化的特色是資本家的全球串聯與治理全球經濟。 這套資本主義為資本家的貪婪與強取豪奪創造了機會。 結果是2008年的金融風暴,起因於「次貸危機」。。 於是全球陷入資本主義的危機。 這些資本家的最大改變是多作點慈善事業,提倡什麼企業社會責任(CSR)。 今天多少新興國家受資本家操弄,實施這套劣質的美式民主。

2010年代開始,美國的霸權消退,西方世界沒落,非西方世界興起。 《高思在雲》這本書,通過各種數據,舉證歷歷,我也不引用並說明。 美國霸權結束必然是一個歷史的反轉,只是我們還在浪頭上,局勢不明。 美國為了維護它的霸權開始採取了對於全球的軍事干預,這從2010年代以來的“顏色革命”看得十分清楚。 此外,資本主義國家為他們闖的禍找替罪羔羊,如特定族群、特定宗教或特定世代。

05

結語

距離《高思在雲》出版的2015年, 八年過去了。 這個世界的確照著朱教授所說的幾個趨勢發展:全球資本主義陷入困境,“第三波民主”退潮,美國所主導的世界秩序解體,以及中國再起。 但新的變化也出現,尤其是中美對抗。 在國力上,中國進一步的興起,美國決定採取對抗的姿態,甚至不惜發動戰爭。 舉世戰雲密佈,尤其台灣海峽。 我們正等待朱教授的的觀察報告與學理分析,能給世人一些省思。 沒想到朱教授卻在此時與世長辭。

最後,我衷心感謝朱雲漢教授的研究對於我的啟發。 朱教授在該書中強調歷史學研究的重要性,我也希望在中國再起的新時代中,中國史學者抓住此機遇而能有更大的貢獻。 鑒往知來永遠是歷史學的格言。

(2023年5月4日)

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代