♦ 本篇文章轉載自 vocus。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/9/13

與陳華夫《論張愛玲〈色,戒〉的「由性生愛」主題與敘事技巧─文學與藝術》一文的對談已啟發了我的兩篇文章,一些隱埋多年的觀點都得以發揮,但未觸及陳文的主題,即張愛玲這個故事寫王佳芝放走漢奸“易先生”是“由性生愛”。兩篇文章之一(探討張愛玲《色,戒》故事裡“由性生愛”的命題)表面上是與陳文對談了,其實是建築在我本人、陳華夫和張愛玲筆下的“性”和“愛”都是同一回事的假設之上的,不算到位,當作初期報告附錄在本文之後。

按常情與陳華夫命題商榷

這個議題沒有一個簡單的“是”與“否”的答案。陳文認為“王佳芝開始評論‘到女人心裡的路通過陰道’這句話,至此,張愛玲真正的意圖就‘圖窮匕現’了。”這句低俗的話可回溯至辜鴻銘,甚至歌德,是發自他們的話音,如今被張愛玲引用,變成張的話音,張又把它變成王佳芝內心的話,張是利用她創作的角色作為作者的傳聲筒呢?還是反諷地對待這個角色的心裡獨白?都值得深究。

辜鴻銘這句話具普世性通則意涵,張愛玲將它應用在《色,戒》中,則頂多適用於王佳芝與易先生之間,種種跡象且顯示:除非我們看的是李安的電影,否則連這一組關係都不見得適用。小說裡的“易先生”具鼠相,不是萬人迷梁朝偉。小說裡沒有3場奧運級的床戲(至少後兩場),王佳芝只有兩次在令人不安的環境裡與易先生發生性關係(只是提起有那麼兩回事,沒有現場描繪),返回易公館又怕被易太太揭穿,心神不寧,必須服安眠藥才能入睡,但又怕安眠藥影響翌日的特務工作。這裡只有特務工作裡“誘敵”的沈重心理負擔,看不出發生過能“生愛”的“性”。

故事裡用梁潤生替王佳芝“破身”,將一個大專女生改造成“麥太太”,去色誘易先生,就是一種更不能“生愛”的性,否則整個行動即告吹。小說裡王佳芝的男性同夥中,梁潤生是她最不喜歡的一位:“偏偏是梁閏生!當然是他。只有他嫖過。既然有犧牲的決心,就不能說不甘心便宜了他。”

王佳芝與梁潤生的“性”

然而,易先生一家突然離港返滬,行刺計畫告吹,王佳芝平白賠上了童貞,與梁潤生的關係就更不自然了:“她與梁閏生之間早就已經很僵。大家都知道她是懊悔了,也都躲著她,在一起商量的時候都不正眼看她。‘我傻。反正就是我傻,’她對自己說。”王佳芝甚至認為遭了暗算:“也甚至於這次大家起哄捧她出馬的時候,就已經有人別具用心了。她不但對梁閏生要避嫌疑,跟他們這一夥人都疏遠了,總覺得他們用好奇的異樣的眼光看她。”香港淪陷後,他們一夥都到了上海,王佳芝不再和他們聯絡,仍然“有很久她都不確定有沒有染上什麼髒病”。

至於撿到了便宜的梁潤生,因為與王佳芝是不匹配的,反而心存旮瘩,甚至自慚形穢。易先生在汽車裡將頭偎在王佳芝胸前,說她的胸脯比兩年前大了,王佳芝“就連現在想起來,也還像給針扎了一下,馬上看見那些人[她的同夥]可憎的眼光打量著她,帶著點會心的微笑,連鄺裕民在內。只有梁閏生佯佯不睬,裝作沒注意她這兩年胸部越來越高。”

待到她掌握了易先生陪她去取鑽戒的行蹤,從咖啡館櫃檯上打電話通知行刺小組,“是約定的暗號。這次有人接聽。‘喂?’還好,是鄺裕民的聲音。就連這時候她也還有點怕是梁閏生,儘管他很識相,總讓別人上前。”到了珠寶店現場,王佳芝心中冒現了“到女人心裏的路通過陰道”那句諺語,雖云出自民初某位名學者之嘴,“她就不信名學者說得出那樣下作的話。她也不相信那話。除非是說老了倒貼的風塵女人,或是風流寡婦。像她自己,不是本來討厭梁閏生,只有更討厭他?當然那也許不同。梁閏生一直討人嫌慣了,沒自信心,而且一向見了她自慚形穢,有點怕她。”(這裡的意思是:與梁潤生發生性關係後更討厭他,或許他這個人一向是討人嫌的,無論如何,王佳芝不認同“到女人心裏的路通過陰道”之說。)

電影裡的“梁潤生“

在這裡,必須打一個岔。梁潤生參加了熱血愛國學生的行列,假若是他們之間唯一有過嫖妓的劣蹟,那就成了品行問題,怎會透露?李安的電影改良了這個細節:梁和鄺裕民為了接近易先生,先陪易的副官曹德禧喝酒拉關係,鄺酒畢離席,留下梁陪曹嫖妓。那是為了“工作需要”,卻不同於王佳芝,沒有處女膜破裂的創傷,且由工作經費支出,似乎還有賺,導致我在與陳華夫對談的第二篇文章(李安的《色,戒》對希區考克的敬禮:李安的無心之“得”)中漏掉了把他也列入“毫無意義地失去童貞”之列。

我在改寫版中糾正了這個男性中心的社會陋見:“…鋤奸任務告吹,王佳芝平白賠上童貞,與隊友們相處變得很尷尬,卻沒出走,待到此刻[大家合力殺死曹德禧後]才出走,是痛感自己這夥人儘在付出一些無意義的犧牲,首先是梁潤生為了陪曹副官嫖妓、讓自己‘失身’給娼妓,成為了這夥學生唯一有性經驗的人,必須由他替王佳芝‘破身’,又把這個骯髒傳給了王佳芝,鄺裕民在殺曹副官那一刻也失去了‘童貞’:純真的大學生成了殺人犯,不為慷慨激昂救國,而是醜惡的濺血。”

王佳芝與梁潤生之間發生的“性”就是不能“生愛”的,否則整個鋤奸行動即告吹,因此不能—尤其不能—由鄺裕民“破身”,那就可能真的變成不可能的任務,轉成小倆口子的戀愛故事了。張愛玲將這個變數推到故事的最後方遠端,小說中鄺的名字出現率遠低於梁潤生,只依稀地暗示王鄺之間的好感賽過小組裡任何男生。李安的電影則將其延綿化,到最後男方才對女方示愛,被王佳芝以“三年前你可以的,為什麼不?”回絕。電影將鄺裕民升等為第二男角,由王力宏飾演。

王佳芝與鄺裕民

只有男女之間有了吸引力,才能“由性生愛”,在舊社會中甚至還必須倒過來,有了愛才有性,然後加深愛。建立在沒有“愛”之上的性關係,即使長期化,也只是認命,如陳華夫指出的張愛玲《金鎖記》、《半生緣》裡的那種。我這裡還可以多舉一部《紅玫瑰白玫瑰》,裡面的男角不挑選令自己興奮的女人,只挑能被“中國人社會”接受的配偶,亦即是新婦必須在前來喝喜酒的人面前端得出去的,結果就陷入乏味的,常令他狂摔東西的婚姻裡。

《色,戒》被李安改造成A Great Love Story

在男女之間的性吸引上,張愛玲的小說與李安的電影版是兩個平行宇宙。在小說裡,易先生生是一副“鼠”相。在電影裡,王佳芝一夥到易家在香港的居停接易太太往中環購物,坐在車裡與車外的易先生打了一個照會,回來後小組的另一名成員賴秀金問她易先生長得怎樣,王佳芝回答:“只看到一眼!和想像不一樣。”和她投射的漢奸嘴臉不一樣。

這個開端暗示易先生對王佳芝有魅力。即使有又如何?王佳芝原無可能和一個屬於另一個世界、比她大一輩的已婚男子談戀愛。正是鋤奸的劇本需要她走下舞台演色誘易先生的戲。在他們首次幽會的香港咖啡館裡,王佳芝即露骨地勾引易先生,說自己的老公常不在家,兩人亦無共同嗜好(例如看電影)。一位純真的女大學生如今扮演獨守空閨的少奶奶,按照劇本發出求愛慾慰藉的暗示,這就走到了慾海的邊上,假戲可以變成真做。

演戲可以令原本討厭的梁潤生也變得沒有那麼討厭:“今天晚上,浴在舞台照明的餘輝裏,連梁閏生都不十分討厭了。大家彷彿看出來,一個個都溜了,就剩下梁閏生。於是戲繼續演下去。”電影裡的易先生是由萬人迷梁朝偉飾演的,絕非梁潤生那般的討厭啊。

在電影版裡,在香港的咖啡館首次幽會,易先生似乎也被王佳芝觸動。他透露往來的那些政要,表面上顯赫,其實心底都暗藏一股恐懼(方不免你虞我詐),這位小女子心中沒有那股令人異化的恐懼,使他感到一股清新氣息。卻有論者指出:老特務一眼就看出稚嫩的大學生在演戲,因此說她心中無恐懼感是忽悠她的。問題是當時汪政權仍在籌組中,易先生還未當官,他面對的是當時英國殖民地一位不關心國事的少奶奶,短期逗留也不見得和她進一步發展關係,若如沐春風,透露他心中有一個大窟窿待填補。

易先生防範之心已成第二本能,心理上這個大窟窿也就填補不了。兩人在上海重逢並陷入愛慾後,王佳芝說你這樣不相信任何人會很寂寞啊,易先生說至少我還活著。在香港的那場行刺就沒成,因為易先生陪王佳芝回她的“家”,只到門外就不肯進去。但最後在上海的那場行刺幾乎成功,如果不是王佳芝自己搞砸的話,那是因為易先生撤下了心防,破例讓王佳芝決定他的行蹤。這份信賴的根苗該在香港的咖啡館裡就種下了。那也是重慶特務“老吳”為何不讓王佳芝受特務訓練,只需她扮演好“麥太太”便行,那樣方原汁原味。

就在香港邂逅這個基礎上,兩人往後關係發展的轉折就順理成章了。三年後兩人在上海重拾舊緣,易先生已當上汪政權的特務頭子,且曾遇過兩名重慶女間諜色誘他的案例(這段經歷透自重慶特務“老吳”之口)。王佳芝這位舊相識對他的“鍾情”就變得沒那麼單純,必須戒心重重。

電影裡的三場床戲,第一場是撕毀衣服的強暴戲,有論者認為易先生這位特務頭子露出刑拷女犯人的嘴臉,也有人認為是搜王佳芝有否暗藏武器?這些理由都是局部性的,卻是孤立了第一場沒把三場床戲統整地看:三場其實是一個進階。我不同意某些論者認為電影過度賣弄色情,三場床戲一場都不能少。

首場夠粗暴。女角抵達後,才發現男角已先她抵達,卻冷冷地坐在內裡較暗的一方,嚇了她一跳,女角然後煙視媚行走過去,用一膝頂著男角的胯下,拿掉他口中的煙,卻掙脫他的糾纏,走到房間的另一端挑逗地脱絲襪,男角衝過去,抓住女角的頭髮撞牆,把她臉朝下打翻在床上,抽出自己的皮腰帶,抽打了她兩下,然後用皮帶反綁她的雙手,撕掉她的內褲,從後庭肏入。竟然是把原來的色誘轉成強姦,乃一場決定誰主控現場的權力遊戲。

第二場床戲則兩造趨於平等,而且頂纏綿的,落幕是男女兩人身體絞在一起。我在2007年初次看這幕時,有李安在擺噱頭的印象,為了拍一個兩人全裸但又得把要害處遮掩十份之七八的全景,才把軀幹和四肢都扭成極不自然的角度、製造彼此既盤繞又覆蓋的姿勢。如今方悟兩具人體被扭成蝴蝶捲餅的意象,是用來表述他們已經合體、難分難解。

蝴蝶捲餅

這是水乳交融、臻於完美的男女合歡,如果李安拍的是情色名片《艾曼紐》(Emmanuelle)這個文類,此刻即可落幕。但偏偏這是特務戰的一環,好戲才開場。王佳芝沒有小說中的角色那般軟弱,不是省油的燈。她仍在進行任務,同時警覺與易先生深陷肉慾關係,越往下越難自拔,與鄺裕民接頭後催促快結束這一切,一起遠走。顯然,她仍試圖用先和鄺產生的情愫平衡她朝易先生的傾斜。但重慶方面卻因某些原因決定拖下去。待至與易先生發生第三次性愛後,鄺始明朗表態,王佳芝則說為時晚矣。

第三場床戲才是轉捩點。除了繼續欲仙欲死之外,雙方都戒心漸消。有一幕是王佳芝躺在易先生身上,在全神投入做愛仍分神朝他掛在牆上的槍帶瞄了一下。須知鋤奸隊無法掌握易先生的行蹤,因此王佳芝只能扮演誘餌的角色而非殺手,如今現場就有槍,易先生則被壓在身下,那麼現在不下手更待何時?很難說沈淪慾海無邊的王佳芝心中已全泯“任務”這個念頭,難保心沒動了一下。妙在易先生也隨王佳芝的目光朝槍帶瞄了一下,還未及作出反應,王佳芝即把一個枕頭壓在他的臉上。瞄槍和蒙頭兩個鏡頭緊連著,導演確製造了殺機已啟動的效應(007電影看多了就會有這種期待)。被蒙頭的易先生反進入性高潮,於是張力頓時隨精液紓洩掉,王佳芝則樂極而泣。

被三場床戲吸盡注意力的觀眾或評論者,多半會遺忘此後還有兩人在日本藝妓館的一場幽會,沒有肉體交媾,成了“交心會”。王佳芝說你約我來這裡,是把我當你的妓女啊,易先生卻說“我比你懂得做娼妓”(即賣身給日本人)。真難相信易先生如此翻出心底話,還有一絲疑慮王佳芝是重慶份子。接著王佳芝為他演唱“天涯海角”歌,說什麼“天涯覓知音”,待唱到“小妹妹似線,郎似針,穿在一起不離分”,易先生用手拭去眼中的淚。王佳芝此時似仍在執行任務,易先生則跡近繳械。在送王佳芝回去的車上,易先生交給她一個密封的信封,叮囑她去找一位印度人,神秘兮兮的,其實是打算給她買定情物—一枚鑽戒。

蝴蝶捲餅式的合體、天涯知己針線相連,拆斷了都是兩敗俱傷。這場孽緣的終結是易先生簽署王佳芝的死刑令。有論者認為這位特務頭子由頭到尾就掌控了情況,乃是玩弄了王佳芝後把他處死。這般推理的頭腦是由食道直通肛門的,根本無從掌握上文鋪陳的由香港咖啡館幽會至後來滬上4場幽會之心潮逐浪高。

這種“性”與“殺”的二元思維也基本上無視劇情:易先生的下屬結案、向他匯報情況早在他們掌握中,易先生反怒責為何不事前告知,下屬唯有說鑒於上司和王小姐的關係只能暗中監視。易先生對已受保護並不知情,卻臨時起意任王佳芝慫恿陪同去取已經鑲好了的鑽戒,違背了任何行蹤都得由他本人決定的常規,表示他已撤下心防,且力圖談戀愛的隱私。

結案的下屬最後把易先生送給王佳芝的鑽戒還給他,易先生把它丟回去,說:“不是我的!”那是定情之物,已經送了出去、是由女方保留的。如同一句“小妹妹似線,郎似針,穿在一起不離分”使易先生心理上繳了械一般,王佳芝的左手中指被套上鴿子蛋鑽戒,立即感到這枚“魔戒”的威力,掙扎要把它脫下來,易先生說就戴在手上離開吧,王佳芝為了抵禦這枚使她方寸大亂的“定情物”,託辭“怕在路上會丟失”,易先生說“有我護著你呢”,這個呵護是她從未受過的(雖然鄺裕民做過微弱的表態),王佳芝神色大變,下一句就是警告易先生“快走!”她出賣了同志救了他,他仍須把她處死,成了負心人,怎輪到他把定情物收回呢?

由是觀之,“由性生愛”的命題如果還有效,反倒是先應驗在易先生身上,他先繳了械,讓王佳芝將他引入死地,然後才輪到王佳芝繳械,將易先生放生了,把自己陷於死地。因此,只把“由性生愛”用在王佳芝身上,就變成是為了論證“女性”是讓情慾淹沒理智的非理性動物。這固然是根深蒂固的性別歧視在作祟,此判斷誤區的形成主要還是“放走了漢奸”—是愛國主義這面意識形態大纛蓋掉了對心理變化細膩描繪的辨識。

電影全劇終場是易先生獨處王佳芝的空房,易太太走進來,詫異王佳芝怎麼失蹤了,易先生把她打發走,一個人面如死灰、欲哭無淚地坐在王佳芝曾睡過的床上一陣子,徐步走出房門,電影最終的一幕是易先生孤單的身影投在王佳芝那張空床上。若把李安的“偉大的戀愛故事”比做《羅密歐與茱麗葉》,會有褻瀆純真的愛侶之嫌。兩者倒有一個共同點:一對情侶來自兩個相互仇殺的集團,最後唯有玉碎。

或許,電影用映畫表述,不善於文字的獨白,王佳芝是易先生“生平第一個紅粉知己”的念頭,反而出現在張愛玲筆下易先生的心裡獨白:“…這美人局兩年前在香港已經發動了,佈置得這樣周密,卻被美人臨時變計放走了他。她還是真愛他的,是他生平第一個紅粉知己。想不到中年以後還有這番遇合。” 但是,和電影裡易先生心碎出現強烈的對比,小說裡的易先生在處決了王佳芝後反而“喜氣洋洋”。

易太太的麻將牌友馬太太望著走進來的易先生一笑,嚷道:“易先生是該請客了。”“她知道他曉得她是指納寵請酒。今天兩人雙雙失蹤,女的三更半夜還沒回來。他回來了又有點精神恍惚的樣子,臉上又憋不住的喜氣洋洋,帶三分春色。看來還是第一次上手。”

小說裡的這場“愛情”比電影裡的低級得多,倒並非張愛玲比李安低級。張愛玲寫的才符合特務頭子的心理狀態,是李安把這個故事變形為奧運級性愛、世紀大孽緣。如今可是回不去了,未經李安提升的《色,戒》原著已看不進去,循至不忍卒讀。

以“複調小說”處理張愛玲的文本

在這裡我們又回到本文開頭的陳華夫命題上,即張愛玲是服膺辜鴻銘“到女人心裡的路通過陰道”這句話的。該命題無疑將小說裡的這場“愛情”的境界貶得更低,沉入生物學(該說是生理決定論)的谷底。

辜鴻銘的“到女人心裡的路通過陰道”的陳詞格式是推之四海皆準、放諸萬世不易的通則。陳華夫卻為它設下兩個落實的條件:“張愛玲選擇大學生王佳芝的初體驗的題材,是因為它滿足兩個條件:一是沒有愛情、二是自願獻身,比較有寬廣的代表性及說服力。若題材是寫女兒賣身救父,則女兒心裡多少還是不願意的。但如此的故事題材可遇不可求的難得,這可能就是張愛玲為何喜愛並為它震動的原因。”

這裡雖然替普世法則性加上框限,專為張愛玲的小說量身客製,仍將凡是符合這兩個條件的女性(或至少是中國女性)都刻板印像化,但如何推論到第三段刻板印象,引申出“由性生愛”,到頭來是由陳華夫認為由張愛玲說了算。

在這裡,辜鴻銘式的推理是否胡說是一回事,張愛玲肯定它會發生在符合上兩類條件的處女身上是另一回事。此事與真假對錯無關,張愛玲在小說中是否如此主張才是關鍵。張愛玲甚至可以抵銷王佳芝的想法。王佳芝在內心獨白裡已經否定辜鴻銘的說法:這位名人不致如此下作吧!自己與梁潤生發生性關係後更討厭他,“通過陰道說”顯然是錯的,云云(詳第一節)。然而,由作家張愛玲操縱的敘事到頭來仍讓王佳芝背叛任務、放走易先生。

張愛玲既然把“到女人心裡的路通過陰道”這句話置入王佳芝口中,到頭來卻寫她口非心是(即使排除了梁潤生,對易先生是如此),是否證實陳華夫認為“到女人心裡的路通過陰道”這句話是整部小說的發條是對的了?

既然王佳芝說了不算,那麼就聽作家的了!在“複調小說”裡,王佳芝這個角色的話音只是眾多話音之一,易先生有他的話音,作者張愛玲自然也加一把嘴。“複調小說”(polyphonic novel)是蘇聯文學批評家巴赫金(Mikhail Mikhailovich Bakhtin)的洞見,他認為一部小說表達的並非單一意識,而是眾多意識的複調合唱。他最欣賞的是陀斯妥也夫斯基的小說,作家在書裡的話音力圖與他創作的眾多角色的話音平等。也有像福樓拜那樣的複調小說,作者對筆下的角色的話音是冷嘲的。果戈里則趨另一極端,他把作家的眼界貶低於書中角色之下,後者有了一些微不足道的成就,作者就溢美於詞表。不同的作家各自有推動他們敘事的技巧。

“複調小說”的對立面是“獨白小說”(monologic novel)。我立時想到大陸文革時代的革命樣板戲,裡面的角色全是作者一個人替全部角色發言,忠的奸的都是他的話音,全按黨八股刻板印象化。例如:一座工廠或生產大隊裡的黨委書記必定是“正確路線”的傳聲筒,“反面教員”則是潛伏的內奸,是階級敵人的化身,而工廠的經理和農業生產大隊長呢,只顧生產而忽略了政治掛帥,傾向被內奸利用,但仍是好同志,屬非對抗性矛盾,必須去教育他團結他。不論正反合,都是作者的黨八股裡預先塗好了的黑白灰。

“複調小說”並非巴赫金發明的,他指出小說的性質即如此。事實上,連“獨白小說”都是不可能的。就說革命樣板戲吧,只要出現了毛澤東語錄,就有了毛澤東的話音,既不是作者說的,也不是虛構人物說的,故事裡的革命同志引用毛澤東的話,和它建立了一種“對話學”(dialogic)關係,但一名內奸引用同一句毛語錄,則形成另一組“對話”。因此,到頭來,即使一門心思搞一言堂,仍逃不掉“複調”!

張愛玲的《色,戒》絕非“獨白小說”,不致於用整份書寫去論證故事以外的一類中國女性心理學、文化心理學、社會心理學法則,把故事裡的角色變成紙板人物,如同革命樣板戲那般。後者是用捍衛無產階級專政還是試圖顛覆無產階級專政將人物單面化。《色,戒》一旦被寫成“獨白小說”,將以處女膜破損的女角按更為簡單的一二女性心理學“法則”紙板化。

我們把“到女人心裡的路通過陰道”該命題當作作者推動故事敘事的一個步驟,好嗎?

不妨視辜鴻銘命題為作者推動故事敘事的一個環節

陳華夫根本無需把王佳芝一句“到女人心裡的路通過陰道”這張圖去窮了,去看張愛玲真正的意圖的“匕現”。套用一句西諺:張愛玲“真正的意圖”早已“直接來自馬的嘴巴”(straight from the horse’s mouth)。

張愛玲在回答“域外人”這位思想僵化的書評人時已辯解:王佳芝作為非專業的特工,有“正常的人性的弱點”,更有甚者,“王佳芝的動搖,還有個原因。第一次企圖行刺不成,賠了夫人又折兵,不過是為了喬裝已婚婦女,失身于同伙的一個同學。對于她失去童貞的事,這些同學的態度相當惡劣——至少予她的印象是這樣——連她比較最有好感的鄺裕民都未能免俗,讓她受了很大的刺激。她甚至于疑心她是上了當,有苦說不出,有點心理變態。不然也不至于在首飾店里一時動心,鑄成大錯。”(張愛玲:《羊毛出在羊身上——談《色·戒》)

在自己大本營裡受“二度傷害”造成的異化,已於本文第一節裡交代。王佳芝卻是被夾在兩個令他噁心的環境之間的,另一個是易公館:“今天要是不成功,可真不能再在易家住下去了,這些太太們在旁邊虎視眈眈的。也許應當一搭上他就找個什麼借口搬出來,他可以撥個公寓給她住,上兩次就是在公寓見面,兩次地方不同,都是英美人的房子,主人進了集中營。但是那反而更難下手了——知道他什麼時候來?要來也是忽然從天而降,不然預先約定也會臨時有事,來不成。打電話給他又難,他太太看得緊,幾個辦公處大概都安插得有耳目。便沒有,只要有人知道就會壞事,打小報告討好他太太的人太多。”

在兩種喬裝的角色裡,王佳芝都成了“賤貨”,一為未婚已被自己人(而且是不喜歡的人)睡了的身家清白的女生,另一為勾引別人老公去當情婦的蕩婦。這個負面形象,在今日看戲的愛國觀眾、影評人和書評家的“反漢奸”情緒中仍餘波蕩漾。

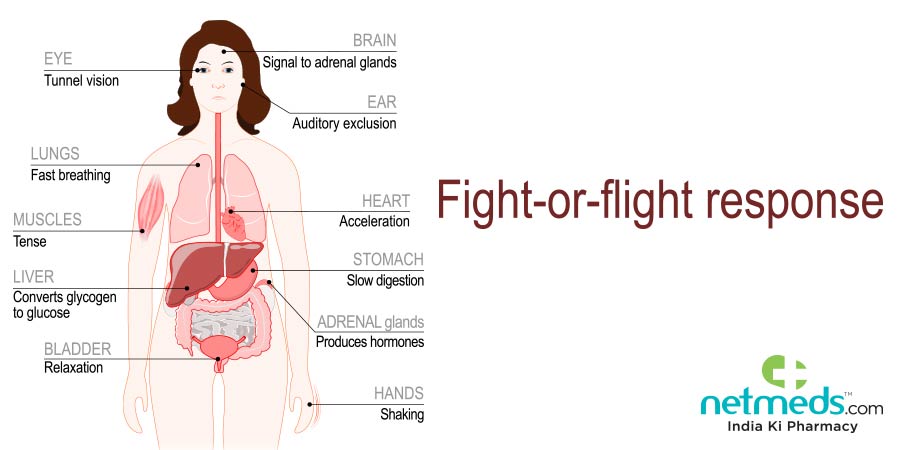

這裡,給人的感覺是王佳芝不是控制周遭環境的,反而是被環境左右的。這種心理如何應付得了“行刺”的任務?行刺行動如戰場,形勢瞬息萬變,是一個永恆的危機處理過程,行動者必須時刻凌駕於環境之上。面臨它必然腎上腺素(adrenaline)激增,好比競賽者在起跑點上等待槍響訊號的生理反應一般,尤其這場競賽不是田徑賽乃是非你死即我亡的生存競爭。

如果是這樣,王佳芝這位特工若訓練有素,該步步為營,保持冷靜和機伶,如果是生手,則會冒冷汗,無時不在看錶,引發獵物的疑竇。但這是《不可能的任務》系列看多了才有的期待,張愛玲寫的顯然不符合這個期待,而是一個女人心理狀態不佳無力處理險境自身走向滅亡的故事。

《色,戒》小說裡描寫易先生陪同王佳芝進入印度人的珠寶店後,開頭她還表現受過的特工訓練,思考在店裡和街上自己人會如何佈局,才不致驚跑獵物,隨後她就開始恍神了:“她腦後有點寒颼颼的,樓下兩邊櫥窗,中嵌玻璃門,一片晶澈,在她背後展開,就像有兩層樓高的落地大窗,隨時都可以爆破。一方面這小店睡沉沉的,只隱隱聽見市聲——戰時街上不大有汽車,難得撳聲喇叭。那沉酣的空氣溫暖的重壓,像棉被搗在臉上。有半個她在熟睡,身在夢中,知道馬上就要出事了,又恍惚知道不過是個夢。”

“她把戒指就著檯燈的光翻來覆去細看。在這幽暗的陽台上,背後明亮的櫥窗與玻璃門是銀幕,在放映一張黑白動作片,她不忍看一個流血場面,或是間諜受刑訊,更觸目驚心,她小時候也就怕看,會在樓座前排掉過身來背對著樓下。”這段話透露王佳芝已有迴避任務的傾向。

既然她陪同易先生步入的是一個陷阱,任務是幹掉他,王佳芝就不該在一些與此無關的事上多愁善感:“她把那粉紅鑽戒戴在手上側過來側過去地看,與她玫瑰紅的指甲油一比,其實不過微紅,也不太大,但是光頭極足,亮閃閃的,異星一樣,紅得有種神秘感。可惜不過是舞台上的小道具,而且只用這麼一會工夫,使人感到惆悵。”她傷感於過眼雲煙的“小道具”,在注意力該凝聚在把易先生從地球上消失的時刻!

這非但不是腎上腺素激增,反而是浮光掠影、心神搖盪、隨波逐流,導向宿命(fatalism)。1943年,納粹德國在波蘭的一座滅絕營索比堡(Sobibor Death Camp)的猶太囚犯策劃了一次起義大逃亡,幾乎把管營的納粹官兵殺光了,600名犯人大部分衝出大門,雖然只有300多人逃入了森林,但老弱者都坐在原地不動,沒有奔逃的意志—他們的身體分泌不了腎上腺素。

索比堡滅絕營

原本是一場設伏,王佳芝卻開始在設伏之地內心反覆詰問自己有否愛上易先生,也使張愛玲留下兩段敗筆。第一段是:“英文有這話:‘權勢是一種春葯。’對不對她不知道。她是最完全被動的。”這是季辛吉在1971年說的一句話,張愛玲在1950年寫作《色,戒》時還沒有,乃1970年代改寫的增添,更不可能出自以1940年代早期為背景的人物王佳芝。但這無關宏旨,此語假若類普世法則,就好比萬有引力雖然是牛頓發現的,它在牛頓以前亦有效。問題不在這裡,而是張愛玲把它的意思全弄錯了,他不是男人有權有勢容易吸引女人的意思,而是指權力本身像春藥,不論是拿破崙或武則天,掌握了權力就上了癮,如嗑藥焉,無關男女、男男、女女關係。

張愛玲這段敗筆只有助於透露:王佳芝並沒有在“性”方面愛上易先生,而是疑心自己被“性”的替代品“權勢”勾了去,而且自己“是最完全被動的”。既然“最完全被動的”,怎可能有主動的“愛”呢?這裡既沒“性”,也生不了“愛”。

第二段敗筆即陳華夫論點之所據:“又有這句諺語:‘到男人心裏去的路通過胃。’是說男人好吃,碰上會做菜款待他們的女人,容易上鉤。於是就有人說:‘到女人心裏的路通過陰道。’據說是民國初年精通英文的那位名學者說的,名字她叫不出,就曉得他替中國人多妻辯護的那句名言:‘只有一隻茶壺幾隻茶杯,哪有一隻茶壺一隻茶杯的?’”

就“複調小說”的模式而論,這段話基本上不像是王佳芝的話音,更像是張愛玲把王佳芝當作了傳聲筒,乃作家陷入“獨白小說”的不慎時刻。作者擔心讀者猜不出這位學者是誰,還多加了註:是用茶壺茶杯的比喻提倡一夫多妻的那一位夫子啊!試想:在殺機四伏的設伏點,王佳芝還有心理空間去先飲食、後男女地申論一番,申論完了再註出處嗎?

正因為這段話最迫近“獨白小說”,似作者的直白,才會令陳華夫覺得是河床沙粒中發現的金子,認定張愛玲必服膺“到女人心裏的路通過陰道”之說,並據此創作了王佳芝這號人物。敗筆與否,我們寧可視之為作者推動敘事的一種技巧,因為它推動下一段內心的辯駁:名學者怎會如此下作、她自己和梁潤生的關係是由性生厭。王佳芝這位民國大學生還去附和一夫多妻制不成?

心理上完全偏離了“行刺”任務的王佳芝繼續拷問自己,既不似迷惑於他的權勢,也不全是因為性(和梁潤生反而由性生厭):“那,難道她有點愛上了老易?她不信,但是也無法斬釘截鐵地說不是,因為沒戀愛過,不知道怎麼樣就算是愛上了。從十五六歲起她就只顧忙著抵擋各方面來的攻勢,這樣的女孩子不大容易墜入愛河,抵抗力太強了。有一陣子她以為她可能會喜歡鄺裕民,結果後來恨他,恨他跟那些別人一樣。”這裡又把鄺裕民扯了進來,透露王佳芝喜歡誰還舉棋不定。

在王佳芝經驗裡,與易先生做愛偏偏是擔驚受怕賽過男歡女愛:“跟老易在一起那兩次總是那麼提心吊膽,要處處留神,哪還去問自己覺得怎樣。回到他家裏,又是風聲鶴唳,一夕數驚。他們睡得晚,好容易回到自己房間裏,就只夠忙著吃顆安眠藥,好好地睡一覺了。鄺裕民給了她一小瓶,叫她最好不要吃,萬一上午有什麼事發生,需要腦子清醒點。但是不吃就睡不著,她是從來不鬧失眠症的人。”服用安眠藥或許加重了她執行任務時的精神恍惚。

王佳芝那句“要處處留神,哪還去問自己覺得怎樣”最能說明情況。李安電影裡的王佳芝是身體最誠實,靈魂更說不了謊,因此她警告重慶特務“老吳”,你們再不行動,易先生“他不但鑽進了我的身體,更像蛇般鑽進了我的心裡”,令“老吳”神情大變、拂袖而去。張愛玲筆下的王佳芝呢?卻是身體若非無感,就是越來越不對勁,靈魂則是一團棼絲,有待一個外來的訊號給她一個誤導。

這個外來的訊號只可能來自易先生,不只是現場他就陪伴在側,乃因他一直是王佳芝在敵我兩邊不是人時唯一的精神寄託—他代表“任務”。正是“任務”把她蒙受的污垢都洗淨了:“事實是,每次跟老易在一起都像洗了個熱水澡,把積鬱都沖掉了,因為一切都有了個目的。”

誤導來自王佳芝對易先生的一個神情作一廂情願的誤讀。易先生陪王佳芝看首飾時出現內心戲,共兩段:

“他不在看她,臉上的微笑有點悲哀。本來以為想不到中年以後還有這樣的奇遇。當然也是權勢的魔力。那倒還猶可,他的權力與他本人多少是分不開的。對女人,禮也是非送不可的,不過送早了就像是看不起她。明知是這麼回事,不讓他自我陶醉一下,不免憮然。”

“陪歡場女子買東西,他是老手了,只一旁隨侍,總使人不注意他。此刻的微笑也絲毫不帶諷刺性,不過有點悲哀。他的側影迎著檯燈,目光下視,睫毛像米色的蛾翅,歇落在瘦瘦的面頰上,在她看來是一種溫柔憐惜的神氣。”

王佳芝以為自己看到了易先生的憐香惜玉:

“這個人是真愛我的,她突然想,心下轟然一聲,若有所失。

太晚了。

[首飾店]店主把單據遞給他,他往身上一揣。

‘快走,’她低聲說。

他臉上一呆,但是立刻明白了,跳起來奪門而出,…”

張愛玲筆下的易先生和王佳芝的“愛情”又是怎麼一回事?

其實,內心戲裡的易先生是在自戀:“本來以為想不到中年以後還有這樣的奇遇。當然也是權勢的魔力。…明知是這麼回事,不讓他自我陶醉一下,不免憮然。”如此心境,才會“此刻的微笑也絲毫不帶諷刺性,不過有點悲哀。”

這番自戀和(上面引用過的)他在槍決了王佳芝後的自戀是一回事:“…這美人局兩年前在香港已經發動了,佈置得這樣周密,卻被美人臨時變計放走了他。她還是真愛他的,是他生平第一個紅粉知己。想不到中年以後還有這番遇合。” 易先生自我中心地將美人精神恍惚的軟弱詮釋為“她還是真愛我的”!易先生和王佳芝交換彼此的“她/他還是真愛我的”,是負負得正嗎?

槍決了紅粉知己是一回事,這番自戀仍令他“憋不住的喜氣洋洋”,連回到公館後都給易太太的麻將牌友嗅出。美人雖死,無改被他佔有的事實:“他們是原始的獵人與獵物的關係,虎與倀的關係,最終極的佔有。她這才生是他的人,死是他的鬼。”連把她殺了都可自圓其說:“她臨終一定恨他。不過‘無毒不丈夫’。不是這樣的男子漢,她也不會愛他。”前面兩段已透露易先生內心是脆弱的,是對另一個生命掌生殺大權讓他扳回“男子漢”。

問題還是出在女方,因為“這個人是真愛我的”不等於“我是愛他的”。不然,所有被潛步盯梢的女子都該欣然接受盯梢者的示愛,而不是去報警、告騷擾。是王佳芝對“那,難道她有點愛上了老易?她不信,但是也無法斬釘截鐵地說不是,…”搜索枯腸仍無解,憋到最後強求一個替代答案:視對方而定。

這本來就不是一個選擇題:行刺對象沒有愛上我也好,被我搞得神魂顛倒更好,尤其方便解決掉他。行刺任務怎麼變成“突然”才發覺“這個人是真愛我的”就警告他“快走”。注意:這裡沒有說“我愛上了他”,不是在上演李安版的《色,戒》,而是張愛玲版的。陳華夫命題是將李安版誤植到張愛玲版裡了,是在兩個文本—也是兩個平行宇宙—間來回穿梭、互為指涉造成的認知失調。

其實,張愛玲文本涉及“二度傷害”的心理多於談性,在完成初稿的1950年社會上還沒這份意識,未能給它貼上一個標籤—張愛玲作為先驅者該自傲。陳華夫若是純粹談張學,而不是把李安的電影摻和其中,該更往這方面發現,而不是如我們一般觀眾/讀者般,思維都被李安喧賓奪主地“性欲化”了。

王佳芝是“心理變態”不成?

張愛玲文本裡的王佳芝基本缺少“殺人本能”(killer instinct)。在印度人幽暗的首飾店裡,她想像“背後明亮的櫥窗與玻璃門是銀幕,在放映一張黑白動作片,她不忍看一個流血場面,或是間諜受刑訊,更觸目驚心,她小時候也就怕看,會在樓座前排掉過身來背對著樓下[的銀幕]。”如今,她陷入並夾在兩個噁心的環境裡有一陣子了,心理處於極端不佳狀態,方弄得如此六神無主,走不下去,用一個不成立的理由把任務流產掉。

原初,我認為王佳芝內心沒出現天人交戰是張愛玲的敗筆,好比沒出現腎上腺素的急增一般。王佳芝怎能連出賣同夥都沒在心裡掂量過,就一面倒?張愛玲筆下,王佳芝愛易先生沒愛得如此癡啊!須知:內心出現天人交戰還需有一點“自我力量”(ego strength)在處理心理衝突,“我”這個陀螺還在轉,“我”必須讓它止於某一個點上。王佳芝則像斷了線的風箏,即我上述的“浮光掠影、心神搖盪、隨波逐流,導向宿命”。

現在,回頭處理張愛玲回答“域外人”的話。它的確是“直接來自馬的嘴巴”,而不是陳華夫費心到圖窮處發現的匕首。但我仍不敢說它是“張愛玲真正的意圖”的百份百,因為它衍生自和“域外人”這組對話裡。如巴赫金的複調小說,我們的人生也是“複調”的,任誰“對話”都會相互制約,不會有一個不受任何條件制約的百份百“真正的意圖”,日常交往中不斷對話或對照衍生的意義,如“複調小說”一般具有“無可終結定論性” (unfinalizability)。“域外人”揮舞著民族大義這面大纛,張愛玲就不得不說王佳芝放走漢奸是“心理變態”,“正常的”漢奸會為了富貴,炎黃子孫則根本不幹這種事。

在我這名讀者眼裡,王佳芝頂多是敵我雙方都不友善的環境造成她心理狀態不佳,如人生低谷一類。在我們這些凡夫俗子的日常生活裡,她這類行為還可能是常態呢!試問有多少人—尤其是華人—是心裡弄不清楚自己要什麼,或清楚自己要什麼卻缺乏自我伸張性(self-assertiveness)去說出口,遂由對方的表態定奪(仍是由周遭環境決定自我)。我認識的居美多年的華人甚至有連“May I …”這樣的表達詞都說錯了,翻轉成“May you…”那種不存在的英文。

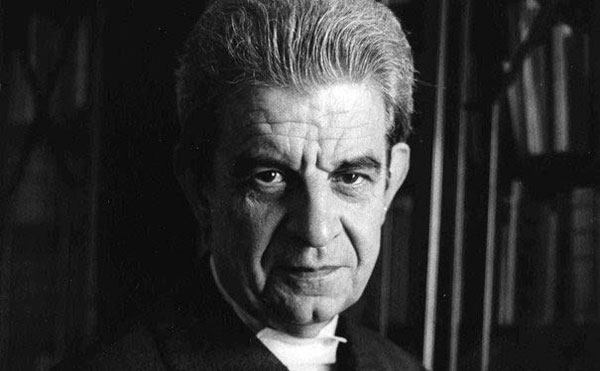

連易先生的自戀都是在王佳芝這面鏡子中反照的,禳解了他天生鼠相和進入中年的自慚形穢。王佳芝掏不出愛而把它轉嫁成易先生“是真愛我的”,不也把他當作自我的鏡中反照嗎?但無疑是一種更弱勢的投影。按照後結構主義“去中心論”的拉岡心理學(Lacanian psychology),人的“自我”就是“構築誤識的場址”(site of meconnaissance)—這是西方思想中最為迫近印度的“無明”觀的了。“愛情”不用說凡夫俗子的,難道統統沒有一點自戀因素作為動力嗎?無須說“死後也是我的鬼”那樣的狠話,凡夫俗子的“愛情”難道不要求自己的另一半“生是我的人”嗎?

Jacques Marie Emile Lacan

我前面的確說過“未經李安提升的《色,戒》原著已看不進去,循至不忍卒讀”的話。李安的《色,戒》可當戲劇看,張愛玲的《色,戒》則必須當鏡子看。

附錄:探討張愛玲《色,戒》故事裡“由性生愛”的命題

《色,戒》故事裡,由大學生組成的生手的鋤奸隊,計畫行刺汪偽的特務頭子“易先生”,卻因行動組裡的王佳芝對行刺對象“由性生愛”,警告他逃離現場而功敗垂成。至於是否“由性生愛”?作家張愛玲是曖昧的,將它拍成電影的李安則把它搞成毫無懸念,用香港的俚語說:“畫公仔畫出腸。”電影裡加插了三場奧運級的床戲,不“由性生愛”才怪!

小說裡則只有一小段:“易先生”和王佳芝的幽會,是在被關進集中營而沒收了的英美人的公寓裡進行的,只發生兩次,並且兩次都換場地,事前事後“易先生”為了保安行無蹤去無影。“跟老易在一起那兩次總是那麼提心吊膽,要處處留神,哪還去問自己覺得怎樣。回到他家裏[從香港赴滬的王佳芝同時亦寄居在易公館],又是風聲鶴唳,一夕數驚。”這個心理不安穩的環境哪能營造出奧運級的床戲,王佳芝多半把它當作“諜報工作”吧。

話雖如此,對從未談過戀愛的生手王佳芝來說,與“易先生”發生肌膚之親因而模糊了鬥爭的大方面的可能性還是有的。眼前的爭議是:“由性生愛”顯然不是李安關注的重點,對他來說只是戲碼(而且是賣座的戲碼),不是什麼通則;它有否被作者張愛玲本人視作一個人性通則,如陳華夫蠡測的那般?

小說裡藉王佳芝內心獨白說出:“到男人心裏去的路通過胃”、“到女人心裏的路通過陰道”。這與“由性生愛”可是兩回事,後者也可指男人和一個女人發生肉體關係後,不由自己、愛戀上她。因此,專涉及女性生理構造的話,就會是仇女—至少是貶女。

這就將奉張愛玲為偶像的張迷陷入了一個難局:偶像不應該是這個境界吧?如果我沒誤讀,陳華夫是認為張愛玲甘冒天下之大不韙,勇於探討這個人性中可能潛在的傾向。能否進一步為偶像開脫:張愛玲之所以沒把男性也包含進這種“人性”裡,是否為了寫實婦女在父權社會底下心理的脆弱性?

我倒有一個疑問:《色,戒》寫成於1950年,該時,描寫故事發生的1940年代初的女性還有這種脆弱性,是寫實。但到了張愛玲一直改寫到1977年發表在《皇冠》雜誌時,如果仍沈溺在這個命題裡,那就不是什麼“甘冒天下之大不韙”,簡直是時代錯誤(anachronism)了。

張愛玲下半生是寄居在美國的,她若非與大環境隔絕,“山中方七日,世上數千年”,該感知美國當時翻天覆地的“性解放”革命 。我在《殺母的文化:20世紀美國大眾心態史》中將這個時期命名為“性的烏托邦”,它後來被“性的警察國家”取代,並非說美國的清教主義捲土重來,而是說“性解放”放縱到後來,開始流行男女雙方同意發生性交並成交後,翌日女方去告男方性侵的時尚,變成了不是“由性生愛”,而是“由性生權”:一方透過這種人間最親密的關係打倒另一方,“賦權”(empowering)己方。我應用美國大眾文化這個氣壓計,把“烏托邦”與“警察國家”的分水嶺定在1979年。

1990年代一位美國女作家懷念“性的烏托邦”時代:在某一聖誕假日,她早上與一名男子發生性關係,晚上與另一名男子發生性關係,令她對這個“白色聖誕”(white Christmas)懷舊不已。這裡自然也稱得上“由性生愛”,只不過是可以周而復始十數次以上的罷了。

1978年,“域外人”攻訐《色,戒》美化漢奸,可能是1970年代《八百壯士》、《英烈千秋》一類的片子看多了。該時,“性解放”在美國正在變質(性無疑更氾濫,卻氾入“打倒異性戀霸權”的多元渠道),在台灣似乎才登陸。必須由中間人撮合的男女關係,好比買衣服不經試穿就購買的情形該逐漸減少,雖然女方大了肚子披上婚紗步入禮堂的例子似乎到1987年的“解嚴”以後才多起來。在這裡,不論步入婚禮與否,有不由“性”導向的“愛”否?談“人性論”是畫蛇添足吧,不啻說飲食與排泄是人性一般。

進入21世紀才面世的《色,戒》電影版,自然不會再在“到女人心裏的路通過陰道”上做文章。勿忘這句話的上聯是“到男人心裏去的路通過胃”。試問,即使是老粗,今日找女人還有只為了物色“煮飯婆”的嗎?

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代