♦ 本篇文章轉載自 vocus。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/11/1

若以羅馬帝國的歷史觀照今日的美利堅帝國,古羅馬之視猶太人為“恐怖份子”,幾類今日美國的眼中釘穆斯林。其因亦類似:該族群的古信仰無法適應世俗帝國的新世界秩序,成為造亂者。羅馬當局的“終極解決方案”執行於哈德良一朝(Hadrian, r. 117-138),他調大軍將在地的猶太人幾乎清空(不是殺光就是驅離),將其聖城耶路撒冷毀了(136),重建後用拉丁文改稱Aelia Capitolina,成為供奉羅馬主神朱匹忒之地,禁止猶太人進入。尤有甚者,他將“猶地亞”一地改稱“巴勒斯坦”,此名採自古史上猶太人的死敵“菲力斯丁人”(Philistines)—今日歐語詞彙亦將此專有名詞當普通名詞用,意謂“庸人”。

哈德良

猶太人從此失去他們的家園,整個民族以“離散”(diaspora)的方式存在—精確地說,猶太人的離散在家園被毀前已存在,本土全毀後,就只剩下離散群。冷嘲的是:時越一千八百年,猶太人重回故土,恢復他們記憶中最古的國名“以色列”,他們自古代離去後在“巴勒斯坦”一地棲息的阿拉伯人反遭驅離,導致巴勒斯坦人全球性的“離散”。1947-1948年以色列建國後,80%的巴勒斯坦人被迫離鄉背井,只有20%留下。大半個世紀後的今日,全球巴勒斯坦人數是一千二百七十萬,只有一百五十萬在以色列境內,四百八十萬在鄰近的加薩和約旦河西岸,有六百萬以難民身分寄居在眾阿拉伯國家,其餘以移民身分散居世界各地。

古羅馬人造的孽,如何報應在現代阿拉伯人身上?在巴勒斯坦人眼裡,猶太人是拿了一份東漢時代的地契回來說:這是我的祖產,請你們遷出!這裡沒有國際法,是猶太人相信這份文書,讀《聖經》長大的西方人亦相信這份文書,統一口徑。骨子裏其實是達爾文的生存法則。在古羅馬已被“種族滅絕”的猶太人,奇蹟地生存了一千八百年,所賴者唯一部經書,乃民族信仰,亦為集體記憶。世界各地的猶太人唯能把“身分認同”保存到了今天,才會有這麼一個“身份認同”拿了這麼一份古地契回去要地。自然,繼續操作的仍然是達爾文法則,輪到巴勒斯坦人面臨種族滅絕。

耐人尋味者:散居在亞、非的猶太人(例如河南開封的猶太人)並無回歸聖地的願望,是寄居在西方的猶太人才出現如此強烈的“復國”欲求。究其背景,猶太復國主義(錫安主義)緣起於19世紀末奧匈帝國解體的時刻。西方自18世紀末法國大革命以來,“人民”漸取代“君主”成為國家的主人,全民普選至19世紀末成為主流,循至“國家”成為“民族”的祖產。在多族群的奧匈帝國,民族仇恨惡化為政治常態,釋放出一股分崩離析的怨毒,但各求建國的族群—日耳曼人、匈牙利人、斯拉夫人、羅馬尼亞人—都有自己的土地,唯有猶太人是沒有“祖產”的,世紀末的維也納遂滋生了回歸聖地的猶太復國主義。然而,同一個世紀末維也納溫床亦孕育了希特勒:塑造他成長的經驗卻是排猶的大日耳曼主義。

|

|

| 世紀末維也納的希特勒 | 世紀末維也納猶太復國主義創立人赫此茨爾 |

一戰期間,英國為了廣招對奧斯曼帝國作戰的支持,一方面煽動阿拉伯人對土耳其人鬧獨立,另一方面予歐洲的猶太復國論者“建國”的承諾。戰後,巴勒斯坦成為英國的託管地,遂有猶太人結群遷入,但仍是涓滴。猶太人若在歐洲安居樂業,連根拔起移居亂糟糟的中東的意願並不高。但二戰期間納粹德國的屠猶國策改變了這一切。納粹德國在其佔領區系統地搜捕猶太人、集中在死亡營,屠戮了六百萬,成為“種族滅絕”的典範,而歐洲也成為現代史上“種族滅絕”的示範區。二戰結束後,猶太復國主義遂蔚為巨流。

英國的巴勒斯坦託管地

歐洲文明造的孽,怎麼還是報應在阿拉伯人身上?莫只針對德國人,“排猶”是內建於基督教文明的一種共識。基督教雖與古猶太信仰同根,卻用《新約》取代了猶太聖經,其中即有猶太人施壓羅馬總督處死耶穌的故事。猶太人遂成為“殺害我主耶穌的元兇”。此控訴歷二千年,週而復始引發仇猶暴行。此文明共識源遠流長,到了非基督徒的希特勒那裡終釀成浩劫。

“猶太浩劫”(Jewish Holocaust)是人類現代史上的一個震撼。在西方,猶太人成了所有“受害者”的基型(archetype),有助戰後人權意識的大覺醒。但這只是所謂“自由民主”的主流意識,西方仍不乏新納粹的旁流,彼輩知識水平有限,唯透過“陰謀論”方能理解歷史,故仍服膺納粹的“國際猶太陰謀論”,最晚近的表現莫如川普運動(川普本人是挺以色列的,這裡是指他的一些納粹化的粉絲,而這些粉絲亦遍及港、台的一些政治白癡,故沒必要在“運動”前面冠以“美國”兩字)。

由是觀之,西方基督教文明與猶太人之間存在一種愛憎雙重情感。但兩者如共同面對伊斯蘭世界,則又成了一體,尤其以色列是由歐美各“先進國家”的移民在“蒙昧的”中東建立的西化國家。在拜登總統口中,加薩地區的哈瑪斯對以色列的襲擊被說成是“不自由的勢力對一個民主國家的攻擊”,類比俄國攻擊烏克蘭、中國大陸威脅台灣。

拜登的彌天誇張術遠不限於此,他又說哈瑪斯對以色列的襲擊是“大浩劫以來對猶太人最致命的日子”。這是動員西方人自身的懷罪感,去將一切敵對以色列的勢力都“納粹化”。這與普京消費二戰期間蘇聯抗納粹德國的“偉大衛國戰爭”的集體記憶,將蘇聯解體後陷在前加盟共和國內(主要針對在歐洲境內)的大俄羅斯人都說成面臨“納粹化”遭遇,不遑多讓,也變成了他侵略他國的藉口。“納粹化”這頂帽子真的比比特幣還好用。

模糊了焦點,正讓人不辨認目前面臨浩劫的是巴勒斯坦人。拜登踞政壇逾半個世紀,該記得最晚近的先例,毋需上溯二戰期間如此之遙。1982年,以色列部隊北上,介入黎巴嫩內戰,目的是解決掉該國境內的“巴勒斯坦解放組織”(PLO),後者不敵,在國際維和部隊保證下,撤出黎巴嫩。武裝部隊一旦撤離,以色列部隊就將貝魯特的一所由國際紅十字會設立的巴勒斯坦難民營包圍,不准任何人離開,並放射照明彈照亮營地,縱容以色列的盟友黎巴嫩的基督教民兵入營進行大屠殺,殺了2,000人左右,皆手無寸鐵者,婦孺不赦。

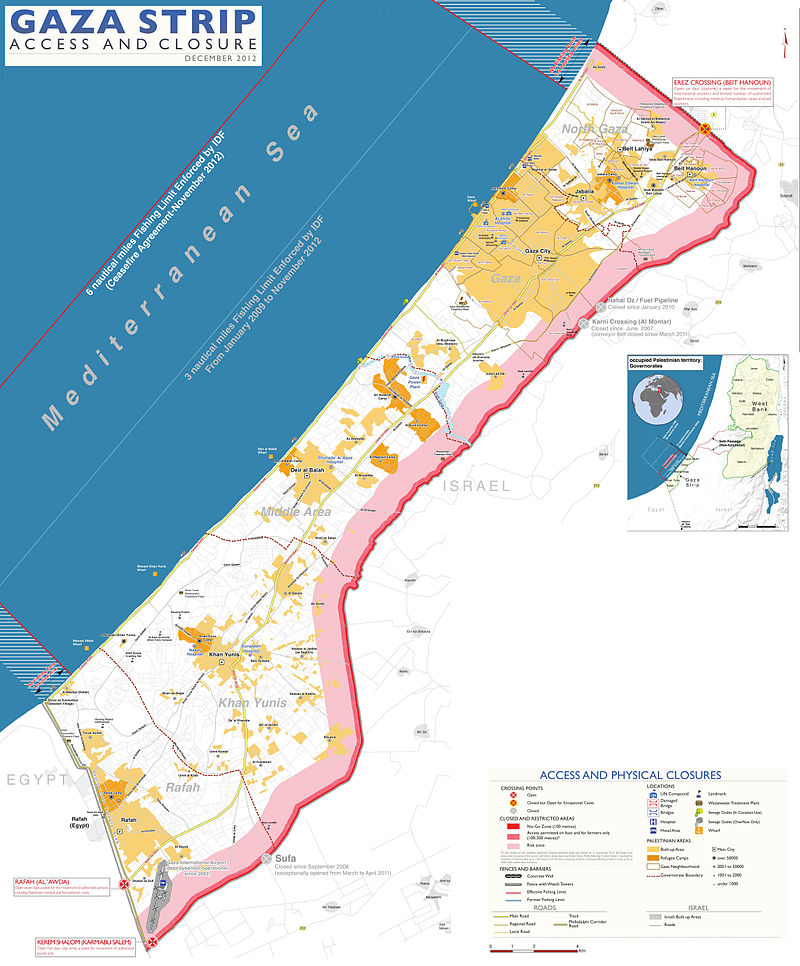

因此,目前以色列以報復哈瑪斯為名,對整個加薩狂轟濫炸,且斷糧、斷水、斷電、斷能源、斷醫療,則不無以進行戰爭為名,志在“終極解決方案”為實之嫌,不然自一戰結束以來巴勒斯坦人與以色列平行的“建國運動”沒完沒了、永無寧日。在這裡,以色列的導師和保護人美國提供了一個“終極解決方案”的範本。未來的“美國人”是從另一個大洲來到美洲,上演的仍是猶太人聖經的劇本:新大陸是上帝“應許之地”,朝聖者必須在這裡建立“新耶路撒冷”。《出埃及紀》裡保留了“選民”殲滅土著迦南人的記載。來自歐洲的基督徒移民自然亦遭美洲原住民的抵抗,造成威脅,故有“一個好的印地安人就是一個死的印地安人”(a good Indian is a dead Indian)之說。待他們被滅絕得差不多,成了瀕臨絕滅的品種,則反過來成為“人道”保育的對象,為他們成立“印地安人保留地”。這是堪予參考的方案。

被封鎖的加薩走廊 December_2012

歷史記憶是厚重的,不堪負荷者則易陷入頭腦簡單化的“本質主義的謬誤”,認為“反恐”一詞指的就是“反恐”、“種族滅絕”一詞指的就是“種族滅絕”,尤其是讓美國人說了算。當然,也有美國人說過:“一者眼中的恐怖份子是另一者眼中的自由鬥士。”1946年7月22日,猶太復國主義的地下軍在英國託管當局辦事處所在地大衛王大飯店(King David Hotel)安裝了一枚炸彈,炸塌了南翼的一面,死91人、傷46人,包括在街道上以及臨近建築物者。當時的地下軍總指揮比金(Menahem Begin)至1977年出任以色列的總理,1978年因和埃及總統沙達特(Anwar Sadat)在美國簽訂大衛營協議(Camp David Accords),兩人共享當年的諾貝爾和平獎。

|

|

| 大衛王大飯店遭恐攻 | 美國大衛營協議 |

埃及隨即付出了代價,被逐出阿拉伯聯盟,沙達特於1981年被自己的軍人行刺身亡。比金從“大衛王大飯店的兇手”蛻變成“大衛營的大善人”了嗎?表面上是將以軍佔領的西奈半島逐步還給埃及,卻縱容以色列的屯墾者繼續侵蝕加薩和約旦河西岸。在他任內的1981年,以色列正式通過法律,併吞在1967年侵佔的敘利亞戈蘭高地。1982年的貝魯特巴勒斯坦難民營大屠殺也是在他任內發生的。

貝魯特巴勒斯坦難民營大屠殺後

因此,目前以色列對巴勒斯坦人進行的是“反恐”還是“種族滅絕”?各自定奪吧。由一者蛻變成另一者的倒有一個極鮮明的例子。美國在全球推動“反中”之前的總路線是在全球推動“反恐”,當時的中國頗配合,以便對付自身的新疆問題,美國人遂把疆獨“東伊運”列入“恐怖主義組織”黑名單,待川普開始將“反中”提上主日程,就將“東伊運”從黑名單上除名,而中國在新疆的“反恐”措施則成了“種族滅絕”。

附錄:80年前的歷史教訓:遭納粹屠戮的1943年華沙猶太區起義

(Lessons from 80 Years Ago: The 1943 Warsaw Jewish Ghetto Uprising and the Nazi Massacre)

1940年的華沙猶太區

二戰期間,德國與蘇聯瓜分了波蘭。逾一年(1940年11月),納粹德國在波蘭首都華沙成立一個“猶太區”(Jewish Ghetto),作為從歐洲各地移送猶太人至滅絕營的轉運站。華沙在戰前已有350,000猶太人,佔全城人口30%,乃波蘭最大的猶太人集中地,也是歐洲最大的,在世界上僅次于紐約,乃全球第二大。華沙既然是現成的猶太人集合地,納粹遂不斷塞一些人進去,便於集中管理。也可能是近水樓台因素,納粹的滅絕營特別密集於波蘭。

自然,納粹在華沙建立“猶太區”,原本散居在城內的先被集中到那裡,後來再塞入從各地來的。佔領軍當局築一道10呎、上有鐵絲網的圍牆把它與外界隔絕,並從外嚴密監控,雖無集中營之名,實為市區內的集中營。作為轉運站,猶太區最擠擁時達400,000人以上,全部擠在1.3平方哩內,平均每間房間塞入7.2人。

為了便於管理,納粹在區內成立猶太人會議(Judenrat),透過它對住民發號施令,尤其在把人集合往外移送上頭,這方面納粹當局自然訴諸謊言,說是把他們“往東徙置”,令猶太人相信最糟的命運頂多是往東方當奴工而已。但不久謊言即被拆穿。無論如何封鎖,流言總會傳入。況且,“滅絕”似乎已經從猶太區內開始:佔領軍提供的口糧是飢餓線以下的,不提供醫藥,而人為製造的擁擠亦滋生疾病。從1940年至1942年中期,區內已有83,000人死於飢餓與疾病,尤其是兒童。猶太人還是有辦法從外走私一些食物與醫藥進來,死亡率方不致高於此數。

華沙猶太區內乞食的兒童

特別在1942年7月至10月間,納粹當局移走了265,000人,動作過大,引起騷動與反抗,就地槍決了35,000人左右,紙終於包不住火。區內的反抗組織開始建築地道與掩體,待納粹當局再度試圖清空區內人口時負隅頑抗。他們終於在1943年4月19日踰越節(Passover)的前夕起義。700名戰鬥人員只有少數偷運進來的手槍和長槍,以及一些土製手榴彈。德軍已風聞,集中了2,000部隊、大砲和坦克車進攻。如此不對等的較量竟然持續了27天。德軍用逐棟建築放火焚燒的方式平亂,把起義軍消滅,猶太區的剩餘人口被轉往滅絕營。“華沙猶太區”不復存在。

華沙猶太區起義遭鎮壓

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代