♦ 本篇文章轉載自 觀察者網。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/5/11

鄭若麟 | 復旦大學中國研究院研究員,曾常駐巴黎二十餘年

未來世界學術界在回顧二十一世紀歷史時,一定會高度重視2022年中國共產黨召開的二十大。因為正是這次會議,使西方徹底醒悟,“和平演變”中國、使中國重蹈蘇聯崩潰的覆轍,完全失去了可能性。

我們今天在觀察2022年時,則可以發現,不僅西方正在重新審視他們與中國的關係,世界上其他國家大多也都在詢問:我們究竟應該向中國看齊、走向人類命運共同體,還是應該與美國和西方國家一起來圍堵中國?

一個十字路口出現在人類面前。

說一句相當重要的題外話:當我們論及“西方”時,我們往往從傳統概念出發,以國家和國家集團為單位,將美國、歐洲以及日、澳、新、加等大致擁有相類似的“民選體制”的國家歸為“西方”。而美國不僅是這個“西方”的領袖國家,而且毫無疑問地是一個單元元素。

但今天我們應該認識到的是,不僅僅在這個“西方”的外部,還有俄羅斯、阿拉伯—伊斯蘭世界、南美國家、非洲國家聯盟以及最廣大的發展中國家和國家集團的存在;而且在“西方”的內部,也有歐盟、北約、五眼聯盟等其他一些國家和國家集團的存在。特別值得一提的是某些聯盟是以種族為基礎而建立的,“五眼聯盟”就是美、英、加、澳與新西蘭五國以盎格魯—撒克遜人種構成的一個集團。

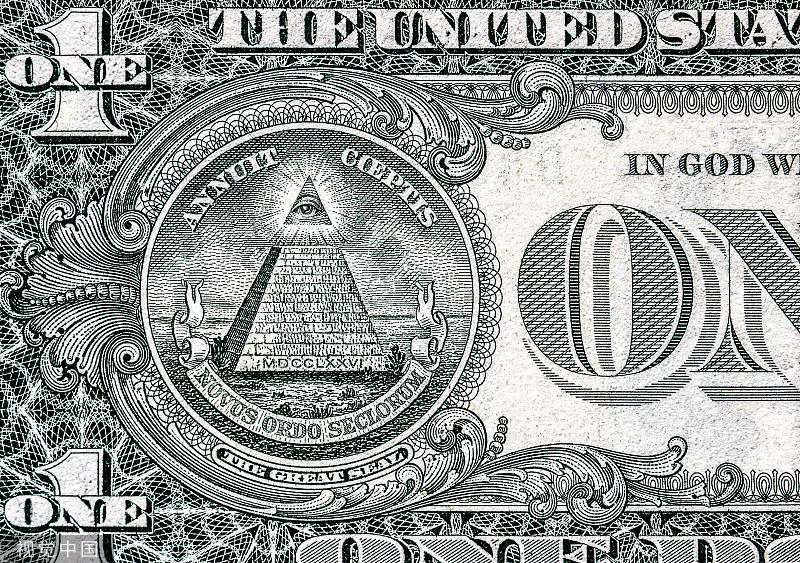

更令人深感詭異的,則是世界上還存在著一些其他類型(如以秘密社團等形式)而生存的跨國聯盟,我們知道的至少就有共濟會這樣的組織存在。如果我們忽略這些秘密組織實質性的存在,我們就會犯大錯誤。而這些組織在國際關係領域究竟在起著何等樣的作用,我們到目前為止尚未形成共識。但我們已經接受,它們具有舉足輕重的份量。

最重要的,則是在“西方”內部,還存在著由共同利益而構成的、時刻在變化之中、但其核心卻又始終如一的隱形的跨國集團。比如,我們已經認識到的壟斷產業資本,以及所有利益最終都歸納集中至其手中的跨國金融資本等。這些壟斷產業資本和跨國金融資本不僅統領著美國,而且又隱身幕後,因此令人難以辨識。

由於他們利用美利堅合眾國作為統治世界的工具,因此我在本文中暫且稱之為——“美國”,以區別於美國本身。今天,這個“美國”也在發生分裂。事實上我們可以清晰地認識到,實際上存在著兩個美國:一個是以國家形式出現的統治機構美國——美利堅合眾國,也就是“正常的”美國;而另一個,則是跨國的、壟斷的、隱形的利益集團,他們不是美國、超越美國,僅僅是利用“美利堅合眾國”作為統治世界的工具。因此他們的作為更多地是為了“他們”自身的利益,而非美利堅合眾國的利益。由此方能解釋很多難以解釋的事實。故我要再三恭請讀者註意,本文中的“美國”是有所指的,以區別於美利堅合眾國本身。

由此出發,當我們在論及西方、美國和“美國”、並開始重新審視他們與中國的關係時,我們應該更具體、深入地觀察、分析“西方”、美國和“美國”究竟哪個部分對中國形成哪類看法、正在提出哪類對策。這時我們便可以看到,今天我們面對的世界真是五彩繽紛,各有各的思考、各有各的對策。但是,最終我們真正應該面對的卻是由最強大的壟斷集團——“美國”——所主導著的這個世界。這是我撰寫此文的一個前提條件。我們必須放棄某些傳統觀念的窠臼,來觀察今天的世界大局。

下面言歸正傳。

▌2022,人類社會抵達一個十字路口

2022年的三件大事——俄羅斯在烏克蘭發動特別軍事行動、中國共產黨第二十次全國代表大會成功召開並重返國際外交舞台和美國中期選舉——在國際關係領域引發了一場規模空前的政治大洗牌。

洗牌者,無非是要看一看自己手中有哪些好牌王牌絕殺牌、與哪個牌手可以結盟共同對付其他牌手、以主導及控制牌局的未來走向和趨勢……

這場大洗牌首先給我們帶來了一系列的問號:

美國在近幾年全面壓制中國的背景下,習拜在G20巴厘島峰會期間長達三個小時的會晤似乎在一定程度上緩和了中美矛盾,中美關係到底會走向何方?

俄烏軍事衝突導緻美歐領導的北約與俄羅斯之間走到了戰爭的邊緣,俄羅斯與西方之間會不會爆發戰爭甚至核大戰?

中共二十大之後,德國總理朔爾茨走訪北京、法國總統馬克龍於今年四月前來中國作客,並因發表“歐洲戰略自主”言論而引發了一場國際輿論風波……馬克龍有關“歐洲不應成為美國附庸”的發言,是否意味著中歐之間正在尋求一條新的合作道路?

這一系列的問號標誌著當今世界正在步入一個新的十字路口。

但與此同時我們也不得不強調,這場大洗牌很有可能如俄羅斯總統普京於2021年1月27日在世界經濟論壇一次著名視頻演講中所預言的那樣,一場潛伏的嚴重危機很有可能使世界陷入一場“所有人反對所有人”的衝突甚至戰爭之中。俄烏之間的軍事衝突已經拉開了這場“所有人反對所有人”的戰爭之序幕。而在今天5月9日俄羅斯“二戰勝利日”閱兵時普京總統斷言,“一場針對俄羅斯的戰爭已經爆發”,這絕非聳人聽聞,而是坦言當今世界正在發生的事實。

普京在紀念衛國戰爭勝利78週年閱兵式上講話

“所有人反對所有人”,意味著這場衝突將涉及多方面,非常複雜、難以濾清。事實上,當今世界各類矛盾重重疊疊、異常複雜。“俄烏”衝突源於美國為抑制第二大軍事強國俄羅斯而試圖把北約擴充至俄羅斯邊境、但引起莫斯科的強烈反彈而引發;“俄羅斯與美、歐”之間對能源市場的爭奪已經構成新的衝突焦點;

“美中”之間則是第一大經濟體試圖抑制第二大經濟體崛起對其形成挑戰而導致的“修昔底德陷阱”的二十一世紀版;

“伊斯蘭與猶太—基督教”之間的衝突則源於中東地區(伊朗和沙特阿拉伯握手言和標誌著中東戰線的形成),但早已擴展至全球範圍、甚至深入到歐洲國家內部;

最後還要提及的,是“美國”內部從歐洲到美洲,“民族產業資本”與“跨國金融資本”之間也正在發生日益激烈的利益衝突。這一點下面還會提及。

這些衝突均有可能將世界拖進一個無底的深淵。或用一句非常通俗的話來說,即有可能將人類拖進“第三次世界大戰”,而這一次很有可能是毀滅人類的核大戰。

為什麼會出現“所有人反對所有人”的戰爭?因為一個由“美國”所主導的全球化,正在走向某種意義上的“死亡”。

這個瀕臨死亡的全球化,原本是“美國”制定規則、“美國”監督規則的實施、“美國”享受規則帶來的巨額紅利的全球化,是西方的“理想世界”。這個“理想世界”是在“美國”通過政治上的霸權主義、軍事上的干預主義、經濟上的殖民主義和文化上的西方中心主義,試圖將“美國”主導的自由市場經濟推向全球,建立一個超級資本主義,進而推進所有國家都在政治上實施“民選體制”,最終到本世紀六、七十年代,在全世界範圍內建立一個“自由市場經濟+民選體制”的全球政府,世界便大一統歸納在“美國”(西方)的統治之下。

這一幕並非我個人的臆想,而是法國著名學者雅克·阿塔利(Jacques Attali)在他的暢銷書《未來簡史》[ 《Une brève histoire de l'avenir》,法國Fayard出版社2006年初版、2015年再版。]裡所描述的。這也是美國著名學者福山提出“歷史的終結”的理論依據。

但是,這一在“美國”規劃中的全球化進程,卻被一個國家打破了。這個國家在上個世紀八十年代開始推行改革、開放國策,並加入世貿組織、徹底融入世界……直至本世紀初,出現了“美國”所不願意、也未曾預想到的一幕:這個國家在遵守“美國”制定的全球化規則的前提下,竟然一步步發展起來,直至成為世界第二大經濟體;且將在本世紀中葉不可避免地邁向第一大經濟體。這個國家當然就是中華人民共和國!

對於“美國”和西方而言,中國雖然在多方面已經被納入其全球化的軌道,但始終堅持獨立自主意識,特別是從2012年伊始更是挺直了腰桿,逐漸開始脫離阿塔利們預見的“自由市場經濟+民選體制”的演變軌道。2022年召開的中共二十大則再次強力證明,今天在中國逐漸邁向世界最強大國家之一時,將依然是一個獨立自主的主權國家。而與此同時,“美國”手中的工具美利堅合眾國卻在一步步邁向衰落。這就在“美國”和西方預示的全球化大網中捅破了一個窟窿。

更令“美國”和西方憤怒的是,在中國推出一帶一路、中國製造2025以及人民幣全球化戰略之後,俄羅斯、伊朗仍至非洲、拉丁美洲等一大批國家都越來越明確地擇邊而站,形成了一個以中國為主導的全球化的另一個核心。而法國總統馬克龍在訪華前後所發表的種種言論,則更清晰、明確地表明,甚至連歐洲內部也開始出現一股相對獨立於“美國”的苗頭。

中國展現出來的發展道路,從某種意義上來說,也正在為世界上很多采納了西方“民選體制”發展卻始終未能擺脫經濟困境的國家,提供了某種新的“另類樣版”,提供了“另一種發展道路”的可能性。這是“美國”所無法容忍的。

在這裡必須再三強調的是,到目前為止,西方“民選體制”國家遵循的全球化的一個最重要的特點,就是選舉產生的政權必然是為資本服務的;更確切地說,是為跨國壟斷金融資本服務的,是為“美國”服務的。

也就是說,這樣的體制統治下,政權甚至置本國利益、本國民眾於不顧,而專門為“美國”服務。中國則明確提出對內是為人民服務,對外則提倡建立人類命運共同體,即為所有人的共同美好未來服務。這一點正在為世界越來越多的國家和民眾所認識、理解和接受。在這種背景下,“美國”將中國視為“競爭對手”,我們自然能夠知曉其潛台詞。

至此,今天的人類社會面臨一個無法迴避的抉擇:走西方“歷史終結”式的發展道路,還是走中國倡導的多樣化發展道路。人類正面臨一個十字路口。

▌四大力量板塊:最不起眼的也許是最根本的衝突

十字路口面前的人類社會正在形成四大主要力量板塊和三大衝突。

除了致力於建設新時代中國特色社會主義的中華人民共和國、信奉伊斯蘭教的阿拉伯—伊斯蘭世界之外,另外兩大力量板塊實際上存在於西方內部:它們是歐美“發達國家”內部的民族產業資本力量板塊和跨國金融壟斷資本力量板塊。正是這四大力量板塊,構成了三大衝突:中美之間、伊斯蘭與猶太—基督教之間、以及西方民族產業資本與跨國金融壟斷資本之間。

從某種意義上來說,後兩大力量板塊實質上是美國與“美國”之爭。前者由民族產業資本選出來的特朗普和支持他的“紅脖藍領”階級所代表,而後者則由華爾街所支持的為跨國壟斷金融資本服務的希拉里—拜登所代表(當然還包括了跨國金融資本所控制的歐盟國家中的大部分)。

為什麼俄羅斯不會形成一大力量板塊?俄烏軍事衝突不正是“所有人反對所有人”的戰爭之序幕嗎?俄羅斯目前主要力量在於核軍力和普京總統的個人魅力。普京總統正是將核武器這張王牌用到了極致,以至於當今世界任何人都不敢輕視俄羅斯。但問題在於,核戰爭畢竟威懾力大於實際使用,而1952年出生的普京自2000年出任俄羅斯總統以來(除了2008至12年名義上擔任總理外),迄今已經領導俄羅斯長達22年。天下沒有不散的筵席。“後普京時代”總有一天會到來。屆時會發生什麼事,我們難以逆料。他的繼任者有沒有普京的理解和操控國際格局之天賦,我們均不得而知。我們惟一可以肯定的是,除了核武器,俄羅斯還真是難以構成一大力量板塊。當然,這一點我們還要看俄烏衝突的結果而議。

事實上,如果我們仔細研究俄烏軍事衝突和美國國內對這場戰爭的反應和看法,我們可以看出,對於這場戰爭,“美國”支持烏克蘭而美國則持相對中立態度。這是非常說明問題的。

未來世界格局將是“所有人反對所有人”的戰略研判意味著未來國際矛盾將是多樣化的,具有非常複雜的多重性;但其中又必然地會有主要的矛盾和次要矛盾乃至更次要矛盾的區別。我們必須認識這種區別,才能抓住主要矛盾。而我們往往忽略的,恰恰是西方內部的這兩力量板塊之間的矛盾。問題在於,最不起眼的衝突,很有可能恰好是最根本的衝突……

那麼為什麼我們認為西方內部民族產業資本和跨國金融資本構成了世界另外兩大力量板塊,而且他們之間正在產生巨大的矛盾和衝突呢?這正是全球化帶來的一個結果。

“全球化”這個詞的法語“mondialisation”最早出現在1904年法國紙質媒體《費加羅報》上。從歷史上看,全球化實質上是工業化的一個副產品。在工業化之前,雖然也有東西方商品和人員的流通,但那隻是一種遠距離的貿易而已。我們所謂的全球化是從哥倫布“發現”新大陸、進而導致殖民主義而開始的。工業化革命進一步使全球化成為利潤非常豐厚的事業。這是“全球化1.0版”的大航海時代。很快,率先工業化的英國和歐洲大陸很快就成為全球化1.0版的大贏家。此時出現了以“日不落帝國”大英帝國和英鎊為特徵的“全球化2.0版”。

直至第一次世界大戰,美國產業資本與跨國金融資本的利益在全球化過程中一直處於完美無缺的結合狀態。戰爭使美國徹底超越英國而成為世界最主要的經濟體,而世界金融中心也從倫敦城轉向華爾街。就在一戰前夕,金融資本經過多年的鑽營和努力,終於在美國國會通過了《聯邦儲備法》(Federal Reserve Act),並根據該法成立了聯邦儲備銀行,即美聯儲,從而使金融資本從服務於產業資本的地位朝著控制和主導產業資本的方面演變。

到上個世紀20年代,一直處於控制與反控制鬥爭中的美國產業資本與金融資本這兩大力量終於爆發激烈衝突。美國產業資本掀起一股強烈的反金融資本浪潮,其代表人物正是產業資本的重頭悍將、福特汽車集團公司的創始人亨利•福特。與此同時,國際上特別是在歐洲,也出現了德國納粹和希特勒。美國隨後選出羅斯福擔任總統,主導並通過了一系列法案,從實質上限制金融資本對產業資本的挑戰。

20世紀20年代的福特汽車生產線

隨著第二次世界大戰爆發,這兩大資本之間的衝突因為納粹的出現而出現了轉機。“戰爭”是使美國產業資本與金融資本形成共同利益鏈的一個重要手段。二戰結果我們都非常清楚,美國產業資本和金融資本雙雙從戰爭中大發橫財,成為二戰最大的贏家。

二戰結束後,美國產業資本和金融資本聯手構建了一個新的“全球化3.0版”:以美國軍事實力為後盾、美國製造業為基礎、金融投資和美元霸權為手段,以聯合國、貨幣基金組織和世界銀行等為工具,建立起美國和“美國”共同主導的新一輪全球化,並在這一輪全球化中,賺得盆滿缽滿。直到有一天,中國開始了改革開放……

正是在全球化發展到上個世紀八十年代中期,中國開始登上國際舞台。在改革開放的最初二十年裡,中國參與其中的“全球化”給美國產業資本和跨國金融資本帶來的還是巨額利潤,但“危機”的種子已經播下。

隨著中國從一個世界工廠、廉價勞動力的提供者,逐漸成長為西方的一個競爭對手的過程中,形勢開始發生變化。美國和西方民族產業資本首先遭遇中國的挑戰,面臨企業向外遷移、移民大量入境、企業大量破產倒閉、失業率劇增、中產階級和底層勞動階層購買力疲軟、生活水平下降、宗教矛盾趨於激化、社會出現動盪等一系列危機。

於是,反全球化的聲音漸漸響起。因為全球化到了這個階段,開始損害產業資本和產業資本所僱傭的勞動力階層的利益。馬克思所沒有預見到的一幕出現了:美國製造業企業主和中層管理和技術人員階層,以及底層勞動人民在反對外來進口商品競爭、反對企業轉移到外國、反對外來移民勞動力進入本國等領域,形成了一個前所未有的聯合陣線。產業資本家與勞動階層形成了統一戰線。他們的共同口號是:“反對全球化!”

至此,美國及西方產業資本與跨國金融資本在全球化問題上開始出現矛盾。且隨著產業資本面臨來自中國越來越明顯的挑戰,反對還是支持全球化,已經成為西方內部民族產業資本與跨國金融資本——即美國與“美國”——之間的日益尖銳的衝突、鬥爭!

對於跨國金融資本來說,全球化儘管帶來最激烈的競爭,但只要美元的印幣權還牢牢地掌握在美聯儲手中、只要美元仍然是世界惟一的結算貨幣,全球化就不會構成對美國金融資本——更確切地應該說是“不會構成對跨國金融資本”——的威脅。

儘管這一威脅因人民幣的國際化、以人民幣為結算貨幣的上海石油期貨市場的建立,特別是今天人民幣開始在某種程度上取代美元而成為新的國際貿易結算貨幣,都越來越逼近華爾街,但人民幣從某種意義上來說,目前依然受到美元的巨大掣肘:中國貨幣發行量從某種意義上間接受美元的影響,甚至是控制。當然,在俄烏軍事衝突爆發後,俄羅斯宣布用盧布來結算所有的石油天然氣燃料交易,也對美元霸權提出了挑戰,但也僅僅是局部的挑戰而已。

因此, 跨國金融資本希望繼續推進全球化,而產業資本則開始了“逆全球化”的努力。兩者之間的衝突,從特朗普時代開始凸顯出來。於是,美國與“美國”開始分道揚鑣。

正是看到了這一點,普京總統斷言,今天與上個世紀三十年代非常類似,一場“所有人反對所有人”的戰爭風險正在走近,其中當然包括西方內部的這兩大力量板塊。我們千萬不能忘記,兩次世界大戰都是在西方國家內部率先打起來的。

▌拒絕新殖民主義:中國正在成為跨國金融資本的敵人?

到了最近十來年,中國不僅在經濟上強勁崛起,挑戰西方產業資本;而且在金融領域,中國堅持維護本國的金融獨立,將貨幣發行權一直牢牢地掌握在本國手中,一而再、再而三地阻擊、擊垮了跨國金融資本對中國的滲透。更令全球化進程設計者所沒有想到的是,中國不但沒有掉進“民選體制”的陷阱,而且走出了一條中國式的民主道路,吸引了世界上越來越多的發展中國家的關注甚至模仿。

由此,跨國金融資本也開始露出反華的猙獰面目。其代表性人物索羅斯於2019年9月9日在《華爾街日報》上發表文章明確表示,“作為開放社會基金會的創始人,我對打敗當下中國的興趣,超過了對美國的國家利益的關心”[ 索羅斯於2019年在達沃斯經濟論壇上的一次演講甚至直接將中國與西方之間的競爭稱之為“世界未來前途之爭”。]。

跨國金融資本的代表人物索羅斯

這絕對發人深省。

中國全面加入全球化,使跨國金融資本看到在中國贏利的巨大歷史機遇。但更重要的是在世界歷史上幾乎所有實施自由市場經濟的國家最終都會走向“民選體制”;而一個國家只要引進西式選舉機制——除了少數例外,如俄羅斯——跨國金融資本都能通過一手資助政客、一手控制媒體,來控制這個國家的選舉走向和結果,選出跨國金融資本利益的代理者成為國家領導人,進而成為這個國家的幕後主導者和真正統治者。

跨國金融資本認定,中國既然開始了自由市場經濟改革,就一定會最終走向“民選體制”,中國就將成為跨國金融資本的囊中之物。而中國邁上這條道路之日,便將是世界“歷史之終結”,跨國金融資本就將成為世界的主人,阿塔利所描述的“世界政府”將呼之欲出。

然而跨國金融資本萬萬沒有想到的是,中國堅持走自己的獨特的社會主義發展道路,而且取得了顯著的成功。特別是中國提出“人類命運共同體”的未來規劃,進一步向“世界政府”提出了直接挑戰!到底是由資本來建立統治全球的世界政府、還是由中國主導建立全世界人人平等、共同富裕的“人類命運共同體”?這一挑戰具有歷史性的震撼,因此中國便由此而成為跨國金融資本的頭號敵人。

中國共產黨成功召開二十大以後,跨國金融資本即“美國”以中國為敵的態勢更為明確了。因為“和平演變”已成明日黃花;只有推翻中國現政權和體制,才能實現其一統天下的遠大目標。對於“美國”來說,中國祇能是“敵人”,而不是“競爭對手”。

由此,我們可以看到,究竟是美國即西方產業資本、還是“美國”即跨國金融資本才是中國真正的、主要的敵人。

產業資本更多的是將中國視為“競爭對手”。只有在涉及霸權之爭時,中國才會成為“敵人”。視中國為“競爭者”是因為工業競爭、視中國為“敵人”則是源於對霸權之爭——這裡的“敵人”,與其他所有有可能成為美國霸權競爭者的性質是一樣的。所以特朗普在2018年7月15日“雙普會—普京與特朗普會晤”之前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)專題節目“Face the Nation”專訪時,公開聲稱“歐盟是一個敵人”。他說:

“我想我們有很多敵人,我認為歐盟是一個敵人,看他們在貿易上對我們所做的事。現在你不會想到歐盟,但他們是一個敵人。”特朗普在說這段話時,用的是英文單詞“foe”,而不是“enemy”;兩者在這個層面上的含義應該是相同的。如果特朗普用的是“對手”(adversary)那就完全是另外的含義了。用“foe”這個詞,說明在特朗普心目中,歐盟還真是一個敵人。

而在談到中國時,特朗普說:

“俄羅斯在某些方面是敵人。中國在經濟領域是敵人,他們當然是敵人。但這並不意味著他們就是壞的。這並不意味什麼。這僅僅意味著他們具有競爭力而已。”

這是美國產業資本對中國和歐盟的看法。

到了拜登時代,不僅“中國是美國霸權的敵人”這一點大致繼承下來了,而且中國再度成為意識形態的敵人。我們只要看到索羅斯竭盡全力支持拜登競選總統就可以看到,跨國金融資本今天對中國的立場是何等的清晰。於是,在中國問題上,跨國金融資本與西方產業資本找到了“共同語言”——“美國”和美國樹立起同一個敵人!

只是,我們應該濾清兩者在中國問題上的“共同語言”具有不同的潛台詞:產業資本視中國為競爭對手,目標是維持美國的領先地位、霸權主義;而推翻中國政治體制則是次要目標;而跨國金融資本則不惜對中國發動一場“新冷戰”、甚至熱戰,以求徹底推翻和消滅中國政治體制,消滅他們一統天下、建立世界政府未來前景中最主要的障礙。

▌美國與“美國”的決鬥:2024年會不會是一個轉折點?

在國際關係領域,我們應該承認,我們對很多發生在西方國家內部的事務並不是十分了解;有時我們甚至對很多重大歷史事件都一無所知。其中就包括產業資本力量板塊與跨國金融資本力量板塊之間的鬥爭、較量。

眾所周知,法國是上世紀60年代第一個要求美國兌現美元換黃金的承諾的國家。當時法國總統戴高樂意識到美國正在濫印美元,而一旦美元印數超過美國的黃金儲備,將不可避免地引髮美元危機。結果,戴高樂便下令向美國派出軍艦,將法國在外貿中賺取的“綠紙”換回真正有著永恆價值的黃金。

也正是因為如此,幾年後,在1968年5月,一股神秘的力量策動了法國本土上的一場聲勢浩大的、打著“學生運動”旗號的“顏色革命”,這可能是歷史上第一場真正的“顏色革命”。其結果是戴高樂下台;法國和歐洲其他想用美元換回黃金的做法戛然中止。從此不要說拿美元換黃金,甚至想都不敢再想。

法國“五月風暴”運動

這就是兩大力量板塊之間的第一場決鬥。當時美國已經是跨國金融資本的大本營,而戴高樂則是捍衛法國民族產業資本的最堅定的歐洲政治家。68年五月風暴恰恰是我們不太了解的一個例子。

法國“人民共和聯盟”黨(UPR)總統候選人費朗索瓦·阿塞利諾(François Asselineau)經過長期調查發現,歐洲國家建立歐盟、創立歐元,都是在當時以“美國”為代表的跨國金融資本的秘密策動下實現的。當時“美國”的目的是將歐洲納入金融跨國資本的囊中,進而更全面地控制歐洲。直至今天,我們對此也依然一無所知。

從二戰後的歷史看,其實法國以及歐洲早就與美國處於“戰爭狀態”之中,這是一個只限於部分國際上層人物才了解的“秘密的”事實。只是,處於歐洲對立面的美國,在特朗普當選之前,是支持全球化的、跨國金融資本控制的“美國”;而在特朗普上台之後,美國則又蛻變為反全球化的產業資本控制的美國。美國同樣是美國,只是控制美國的力量發生了變化。特朗普治下的是美國,而其他總統如拜登治下的則是“美國”:跨國金融資本的“殖民地”。

法國在位時間最長的一位總統(兩個任期共十四年)弗朗索瓦·密特朗(François Mitterrand)在逝世前與記者喬治—馬克·貝納姆(Georges-Marc Benamou)進行了長時間的談話。密特朗說出下面這段令人驚心動魄的話,被後者發表在《密特朗的最後時刻》(Le dernier Mitterrand)一書中。

密特朗說:“法國對此一無所知,但我們與美國正處於戰爭之中。是的,一場永恆的戰爭之中,一場生死攸關的戰爭,一場經濟戰爭,一場看上去似乎不會死人的戰爭。是的,他們冷酷無情,這些美國人,他們貪婪成性,他們一心要獨自攫取對世界的權力。這是一場人所不知的戰爭,一場永恆的戰爭,看上去似乎不會死人,但實際上是一場會死人的戰爭。”

貝納姆將這段話稱之為“密特朗的政治遺言”。

法國在位時間最長的總統弗朗索瓦·密特朗

密特朗還說:“我是最後一位大總統。我想說的是,最後一位堅守戴高樂路線的總統。在我之後,法國再也沒有這樣的總統了,因為有了歐盟,有了全球化。在未來,法國可以一直稱為第五共和國,但一切都不同了。法蘭西總統將成為某種超級總理,地位脆弱的超級總理。”

戴高樂堅持的就是法蘭西的自主獨立。而在密特朗看來,法國已經失去這一獨立,而且是在與美國進行的一場永恆的、人所不知的(尤其是法國人所不知的)戰爭中失去的。為什麼這位法國第五共和國半個多世紀來在位時間最長的總統會說過這樣的話?實在是值得人們深思。顯然,密特朗所言的“美國”,實質上就是當時由金融跨國資本控制的美國。

當民族產業資本的代表人物特朗普上台後,美國開始策動的則是與此前完全相反的行為,是為了解體歐盟。因為美國的代表變了,其所代表的美國利益也就一起變了。特朗普的目的同樣是為了征服和控制歐洲,方式方法卻是“逆全球化”行為。理解了這一點,我們對特朗普的種種怪誕、非理性、表面上毫無邏輯的行為,就能夠一通百通了。而反過來,這時的法國卻選出了馬克龍,代表著跨國金融資本的利益,繼續與特朗普產生種種矛盾……歷史就是這樣令人匪夷所思!

今天,美國和“美國”的決鬥仍在繼續。代表著民族產業資本力量板塊的特朗普正在試圖捲土重來,而跨國金融資本力量板塊則明里暗裡正在使用一切手段來阻止特朗普再現輝煌。2024年的美國大選將是決定性的一年。民族產業資本與跨國金融資本這兩大力量板塊已經到了無法共同生存的地步了。這是顯而易見的。

因此,我們可以預見,這一年,美國與“美國”的決鬥將是異常激烈的。問題在於,會激烈到什麼程度?會不會出現流血事件(特朗普會不會遭遇肯尼迪家族的不幸命運)?會不會出現猛烈的反猶浪潮(“侃爺”Kanye West之類的人物會不會大量出現)?會不會再度發生對大選結果的兩種截然不同的立場?會不會發生……內戰?一連串的問號擺在我們面前。

美國2024,我們拭目以待。

▌坐山觀虎鬥:中國的對策

對於中國來說,我們不得不高度警惕的,則是美國和“美國”會不會在內部矛盾無法解決之際,向外轉移這一矛盾,共同轉身對抗一個共同的“敵人”:中國!這是我們最應關注的焦點。

事實上,“全球化”是一個綱,綱舉目張;以全球化劃線,可以讓我們對複雜的國際格局理出一條清晰的線路。特朗普當選就是“反全球化”政治力量的一次成功反擊。在特朗普上台後,便率領產業資本和勞動階層對全球化背後的支持者和主導者發動了一場新“戰爭”。這場戰爭既是一場美國的內部戰爭(即反對華盛頓的權勢集團和金融資本、媒體三大權力構成的支持全球化的力量)、但也是一場“美國優先”的國際戰爭,即同時打擊所有支持全球化、且與美國有著貿易順差的國家的金融資本。這是一場產業資本與跨國金融資本兩大力量板塊之間征服與反征服、控制與反控制的“隱形戰爭”。

拜登在爭議聲中贏得大選上台後,美國與“美國”的爭鬥並沒有就此劃上句號。相反,雙方的磨擦更趨激烈,前景十分危險。上面已經提出,2024年美國總統大選將是一場決鬥。基辛格等美國戰略家們都看到了這一幕。於是便開始積極地尋找解決方法。而其中最主要的方案,就是矛盾外移,將他們共同的“戰略競爭對手”推至矛盾的核心位置。這個“對手”,就是中國,特別是二十大成功召開後的中國。這正是現在至2024年美國總統大選之前最危險的時期。

中共二十大成功召開對於西方兩大力量板塊而言,是他們在中國經營了幾十年的“和平演變”戰略的徹底破產。對於產業資本而言,中國蛻變為西方的“加工廠”已經成為泡影。中國正在成長為一個足以與西方競爭的技術強國。中國繼續以物美價廉的工業產品保持著對美國的貿易順差,繼續在國際市場保持著中國低、中甚至高端產品的競爭優勢,繼續經濟的強勁增長。也就是說,繼續在導緻美國產業的衰落、失業率的增加、經濟增長率的減緩。

而對於跨國金融資本而言,儘管他們已經大幅滲入中國,在中國的眾多領域已經完成了佈局,繼續賺得盆滿缽滿。但在最關鍵的兩點卻始終沒有得手。一是中國的金融—貨幣始終控制在中國人自己的手中,不容外部勢力染指;另一點則是中國堅持現行的國家政治制度,堅定拒絕演變成西方能夠暗中操控的“民選體制”。正是由於這兩點,中國迄今一直保持著一個獨立自主的主權大國而屹立在世界東方。

更令整個西方——包括兩大力量板塊在內——憤怒不已的,是中國不僅走出了一條自己的發展道路,不僅已經成為世界很多發展中國家意欲跟隨的榜樣,而且中國還提出了與西方“歷史的終結”完全不同的一個未來前景:人類命運共同體。

本文已經詮釋了“歷史終結”和“世界政府”的潛台詞。而中國提出的“人類命運共同體”則是所有國家不分大小、不分體制、不分宗教、不分人種、不分富裕程度一律平等,共同發展,共同應對人類面臨的種種挑戰。我們可以想像得到,當這一幕前景傳播給世界大多數國家民眾時,任何追求正義和公平的人們會如何反應。這對整個西方——包括“美國”和美國——而言,都是最大的挑戰。

“美國”和美國必然是欲置中國於死地而後快!

因此,今天我們必須盡快制定面對磨刀霍霍、有可能一朝聯手的西方兩大力量板塊的應對策略和戰略。

首先我們應該精準打擊真正意欲推翻中國政治體制的人物,不管他是跨國金融資本力量板塊的人馬如索羅斯、佩洛西,還是產業資本力量板塊的人馬如班農、蓬佩奧之流。精準打擊這類人物的最大收益,必然是“消滅”反華生力軍,使之失去戰鬥力。

打擊這類人物,懲戒累犯、警戒後人;而國家不會有任何重大損失。我們實際上已經開始在做。但顯然做得還不夠。竭盡全力加強這方面的工作,將會起到釜底抽薪、事半功倍的效果。而且在短期內就會立竿見影,對美國和“美國”形成直接的、兵刃見血的打擊。

其次,從國家和國家集團的角度出發,確實,歐盟、俄羅斯、美國和中國構成了今天世界諸多錯綜複雜的矛盾中的主要矛盾;我們應該北連俄羅斯、西通歐羅巴,這是顯而易見的。特別是歐洲應該引起我們的高度重視。因為歐洲不僅是“西方”的一員,而且也是民族產業資本與跨國金融資本爭鬥博擊異常激烈的地方。前面提及,特朗普甚至一度公開將歐盟視為“敵人”。

而與此同時,中國與歐洲之間的關係卻可能是最具有可塑性的。中歐關係具有三個特徵:一是經濟上具有強烈的互惠互補性,合作共贏的機率甚高;二是地緣政治上沒有直接、必然的衝突;只有歐盟一些國家單方面地要介入南海、台海事務;且完全沒有任何民意支持;三是意識形態上只有歐洲、特別是歐洲議會對中國的單向批評,且多建立在謠言和謊言基礎上。由此可見,改善中歐關係的牌在歐洲手裡。

事實上,歐洲已經意識到這一點。從德國總理朔爾茨於2022年11月訪問中國以來,中德雙邊關係開始明顯改善。法國總統馬克龍在最近異常成功地訪問北京之後,亦明確地宣佈歐洲應重新思考其戰略定位,應該拒絕在華盛頓與北京之間擇邊而站。這證明歐洲政界對中歐關係正在開始一定的新思考、新舉措。當中歐關係出現轉機時,美國和“美國”試圖建立起西方反華統一戰線的圖謀就必然會破產。

但最重要的,則是認清、理解西方民族產業資本與跨國金融資本兩大力量板塊的歷史構成、現實矛盾和動態前景,以及他們對中國在政、經、金融、文化、意識形態等領域的滲入程度和深度、廣度,真正從思想上建立起一道強有力的防線。既要防止其建立反華統一戰線,利用台獨、南海等危機對我發動一場熱戰,以阻止中國的崛起;更應防止其通過滲透、收買、尋求代理人等多種方式對我進行一場“看不見的”意識形態領域的“精神戰爭”。這場“精神戰爭”可以說一直沒有停過(還記得尼克松是如何描述對蘇聯《1999:不戰而勝》的嗎?)。

我們其實應該“以其人之道、還治其人之身”。兩大力量板塊中均有少數支持中國的友華人士的存在。我們要力挺這些人士,使之在國際舞台上擁有更大的發言權。我們雖然也在做這項工作,但力度遠遠不夠。今天在西方,公開說一句客觀評價中國的話、撰寫發表一篇客觀介紹中國的文章,均已成為一種“政治不正確”的行為,作者要由此承受巨大的政治和輿論壓力。我們應該盡力扭轉這種局面,在對方陣營中建立起一支友華、親華、挺華的政、經和輿論隊伍。

除此以外,我們同時要對美國和“美國”之間的激烈爭鬥採取超然態度。當普京總統斷言今天的形勢與上個世紀三十年代第二次世界大戰爆發前夕有著類似的局勢,我們應該理解其言下之意。這時,忍耐、等待、韜光養晦、坐山觀虎鬥……應該成為我們的國策。

如果我們來濾一下即將可能發生的這場“所有人反對所有人”的戰爭的話,從俄烏衝突到北約與俄羅斯之間的可能的戰爭,從中東以巴、以伊(朗)衝突到猶太—基督教與伊斯蘭世界在全球範圍的爭鬥,從美國暗中支持台獨到美國與中國在台海、南海諸領域的磨擦……我們可以發現的一個突出事實是,“美國”——即跨國金融資本力量板塊在各大衝突中幾乎都處於核心地位。由此出發,我們難道還想不清楚,到底應該如何規劃未來、孤立對手、建立最廣泛的統一戰線,以回應我們的對手向我們發出的挑戰?

【本文首發於《文化軟實力》,經作者修訂授權觀察者網發布。】

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代