♦ 本篇文章轉載自 三聯學術通訊。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2024/7/18

6月29日,「三聯學術論壇」第20期聚焦美國議題,邀請趙曉力、歐樹軍、田雷、左亦魯四位嘉賓,從歷史、宗教、種族、文化、憲法、兩黨政治等多個維度,探討以梅森-迪克森線為象徵的美國社會的大分裂,是為「兩個美國」。

今天推送趙曉力老師基於論壇發言增補的精彩文章。他從代表制問題切入美國的民主制度,又從作家雷蒙德•卡佛的經歷與共和黨政治人物班農和萬斯的身上,看到了底層白人的生活處境與當代美國政治走向的關係。感謝作者授權,標題為編者所擬。

趙曉力 | 清華大學法學院

01 我的兩次美國之行

學者關於美國的印象,其實都自覺或不自覺帶著和中國比較的視角,很多時候都是去尋找自認為中國應該有而沒有、而美國不光有而且有很多的東西,而不管這東西在美國到底意義如何。回頭看其實很好理解,比如最近國內開放外國人144小時落地簽,我們看老外博主在中國拍攝的那些東西,像中國熙熙攘攘的夜生活,也會覺得有點好笑,覺得這東西實在稀鬆平常,為啥他們如此大驚小怪。

海外博主鏡頭下的中國,圖源:B站@油管精選頻道

2022年的美國紐約街頭,垃圾和流浪漢問題依舊尖銳

我們在八十年代,從書中讀到的美國真的是一個”美麗的美國”,是”光榮與夢想”的美國。不是說這些書裡寫的是假的,騙人的,它只不過是剪裁過、按照自由主義的邏輯編織而成,而自由正是當時的中國人最缺乏的。不是它有意只撿好的說,而是即使說了很多美國的負面,讀者也會選擇性忽視,認為那瑕不掩瑜,或者是非系統性、非結構性的。系統性、結構性東西只有一個,那就是自由主義的美國,或者美國就等於自由。

當時可能有一本書是個例外。《美國反對美國》(上海文藝出版社,1991)。這本書前十章講的都是那個自由主義的美國,但最後一章卻從保守主義的角度全面剖析了美國的一些長遠憂患,從家庭破碎、無知的青少年到虛無主義精神危機,精神危機那一節詳細介紹了1987年阿蘭·布魯姆《美國精神的封閉》一書的主要內容。當時,布魯姆的書剛剛在美國暢銷,更在我們大部分中國人的視野之外。

左圖:王滬寧《美國反對美國》書影;右圖:[美]艾倫·布盧姆《美國精神的封閉》書影

我2001年到過美國,”9·11”事件那年去做訪問學者。到美國的時候是七八月份,從機場出來第一印象是什麼呢?就是我很奇怪,美國的路邊怎麼也有垃圾呢?因為印象中,美國”應該”是一個沒有垃圾的國度。到了哈佛校園,當然乾淨整潔,設施先進,ScienceCenter的蘋果電腦隨便用,一副財大氣粗的樣子。但大學財政不管坎布裡奇市政,一條馬路,大學那一段油光鋥亮,市里那一段當間就有好大的坑,下雨天坑裡都是積水。我住的Somerville是窮人區,房租便宜,但治安不好。室友是哈佛的博士生,晚上十點之後從實驗室回家的話,可以打電話要求大學的保安護送。這和大學只管自己馬路的邏輯是一樣的,就是各人自掃門前雪,莫管他人瓦上霜。

過了一個多月發生了”9·11”事件。小布希9月21日發表的《國情咨文》演說令我印象非常深刻:”現在每個國家都必須做出選擇,要麼站在美國這邊,要麼站在恐怖分子一邊。”這等於說:誰是我們的朋友,誰是我們的敵人?那些不和我們站在一起的就是我們的敵人。原來在總統眼裡,反恐面前其他國家沒有事不關己高高掛起的自由,沒有不管美國瓦上霜的自由;實現正義也不是林達告訴我們的司法方式,而是戰爭方式。司法模式實現正義,兩造之上有個法官,在美國就是那個神話般的美國最高法院;而戰爭模式只有敵我雙方,正義也不需要訴諸司法裁判,我們美國就是天然的正義一方。”9·11”之後,美國採取的一系列國家安全措施都是侵犯公民權利的,比如竊聽公民電話,這些在美國保守派看來都不是原則的例外,而本身就符合原則——保守主義的原則。後來,美國保守派法官波斯納專門寫了一本書《並非自殺契約》為此辯護,說憲法是契約,但不是自殺契約,用公民權利那一套應對恐怖主義,無異於自殺。

左圖:總統布希發表《國情咨文》演說;右圖:波斯納《並非自殺契約:國家緊急狀態時期的憲法》書影

2008年甘陽老師在清華開課系統講授《美國的自由主義和保守主義》,我才知道,保守主義走上政治舞臺早就開始了,並不是直到1980年代雷根或者2000年代小布希,在1960年代,我們今天說的自由派、保守派,或者進步主義者(自由派更願意叫自己進步主義者)和保守主義者的分野已經出現。但是中國的訪問學者和學生去美國之後都生活在大學校園這個自由派”泡泡”裡。我記得”9・11”之後美國公民自由聯盟(ACLU)的人來哈佛法學院講座,參加講座的學生大部分都是支持ACLU立場的自由派,對小布希政府以反恐為名侵犯公民權的行為義憤填膺。在這樣的環境裡待久了,會誤以為美國人人都是自由派。保守派教師不是沒有,但人數非常少。”9·11”發生的那一周,我去波士頓大學聽斯坦利·羅森講《理想國》,他老人家一上課就破口大駡恐怖分子,說死了那麼多人,而且,他強調,還有雙子座那兩座樓撞沒了,值多少錢!他是紐約街頭出身,混不吝,接地氣。相比之下,哈佛的小哈威·曼斯費爾德教授就溫文爾雅很多,是個新英格蘭紳士,上課讀《論美國的民主》,也不會直接評論時事。

左圖:甘陽(清華大學新雅講席教授,哲學系博士生導師);中圖:斯坦利·羅森(美國波士頓大學榮休教授,哲學家);右圖:哈威·曼斯費爾德(美國哈佛大學教授)

2001年之後過了十年,我又去了一次美國做訪問學者,這次就沒有在校園附近住。原因非常簡單,因為要給小孩找學校上學。在一個網站可以查到公立學校的教學品質,離華盛頓D.C.越遠學生成績越好;在另一個網站可以查到學校的種族構成,離華盛頓D.C越遠黑人學生比例越小。你看人家美國人多聰明,這兩個資料只要不放在就沒有種族歧視的嫌疑。後來在馬裡蘭州找了個學區,相當於北京六環以外吧。有個同一年訪學的朋友是個言行一致的自由派,隨便在紐約市區給小孩找了個學校,結果孩子在學校天天被黑人小孩揍。這方面還是美國自由派更聰明,像大律師德肖維茨,人家的座右銘就是”為窮人說話,為富人辦事”,名也有了,利也有了,啥都不耽誤。

“9·11”事件,世貿大樓倒塌之前

這讓我想起甘陽老師2008年在清華法學院講美國憲法課。談到美國民權革命搞種族平權的校車(busing)制度時,他問,你們大學老師當然是主張人人平等的,但要是天天用校車把你們老師的小孩拉到民工子弟學校去上學,把民工子弟拉到你們清華附中附小來上學,你們還支持這樣的制度嗎?如果言語上不得不支持,行動上你們是不是也會像美國白人中產階級一樣,跑到郊區,買民工住不起的房子,好讓孩子上民工上不起的學校呢?我2001年在美國的時候,分別上了一個自由派教授、一個保守派教授各一個學期的美國憲法課,但沒有一個人像甘老師一樣把這個問題講得這麼清楚的。

02 ”兩個美國”:代表制與主權者

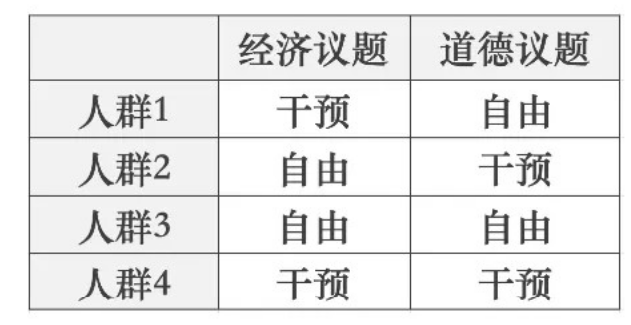

其實任何現代社會的政治光譜都是極端複雜的,左中右無時無刻不在分化組合且立場隨時隨事都在不斷滑動。如果我們簡單粗暴地把政治簡化為”經濟議題”和”道德議題”兩項,然後要求人們同時對這兩項議題都表明立場,是支持國家干預還是要求國家放任不管,可以得出四種立場,也就是四種人群:

從羅斯福新政以後,美國自由派主流支持國家干預經濟但反對國家干預道德(人群1),六十年代之後的保守派主流反對國家干預經濟但支持國家干預道德(人群2)。這是由美國獨特的兩黨選舉政治博弈、整合造成的,並不是說美國就沒有人群4,或者像我們在八十年代想像的那樣美國人都是人群3。而人群1和人群2內部也有很大的張力,不一定是鐵板一塊,政治極化是說自由派和保守派在越來越多的東西上不能達成共識,但各個派別內部也有極化的傾向,只是為了選舉大家不得不暫時互相忍耐。

我們現在要考慮美國會不會分裂以及怎麼分裂,其實看看美國當年是怎麼合起來的,以及南北內戰那一次差點走向分裂可能會有幫助。用田雷《八十七年:美利堅的創制(1776-1863)》這本書的標題來說,美利堅合眾國的創制就用了八十七年,想來它也不會一年兩年、十年八年就分崩離析,可以從長計議。

前面說了,我2001年到美國訪學,本來是打算研究美國六十年代之後的民權運動的,但到了之後就發生”9·11”,美國民權的基礎在反恐面前發生動搖。我就轉而研究美國建國,進而研究美國建國背後的政治哲學-代表制,成果就是《代表制研究》那本書。

趙曉力著:《代表制研究》書影

美國建國用的是代表制,而不是民主。1787年費城制憲會議上,十三個邦(states,其實是十三國),大邦和小邦、南方和北方在未來國會兩院席位、總統及全國司法機關選舉選任方案上的爭議之所以能夠取得妥協,全部關鍵所在,就是南方各邦黑奴人口按五分之三的比例,計算進分配眾議院各邦席位的人口基數這一代表制方案,得到各方認可。南方奴隸主雖然視黑奴為資產,但如果不能憑藉黑奴人口獲得更多的眾議院代表數目,他們寧願不加入聯邦;北方各邦雖然對奴隸制不以為然,但也不同意南方憑藉黑奴人口獲得更多代表權。就這樣,五分之三條款這一結合了奴隸制的代表制條款成為美國1787年憲法的基礎。

到南北內戰前夕,隨著美國領土越過阿巴拉契亞擴展到中西部,奴隸制要不要隨之擴展這個問題馬上就要突破1787年代表制的框架,因為南方各邦的人口包括黑奴人口增長更快,再下去就不是容納奴隸制的代表制,而是是以奴隸制為基礎的代表制了。這時林肯發表了《葛底斯堡演說》,這篇演說一開頭就說”八十七年前(Fourscoreandsevenyearsago)”。這是1863年,往前算87年,是1776年,林肯訴諸的是1776年《獨立宣言》,不是1787年憲法。在中國我們過去經常討論憲法序言到底有沒有法律效力,我覺得林肯這個演說就是宣稱《獨立宣言》不光有法律效力,而且有比1787年憲法更高的法律效力,其實就是《獨立宣言》裡Allmenarecreatedequal(人人被造而平等)那句話,那可是上帝的法,上帝的法高於人定的法。沒有這個上帝的法和對這個法的信奉,美利堅合眾國等不到今天,早分裂了。

All men are created equal(人人被造而平等)

那麼,今後美國會不會分裂,其實也要看美國人還遵不遵守上帝的法,而不是人定的法包括憲法。霍布斯《利維坦》裡講代表制的政治哲學,原型就是《聖經》裡那個上帝國。如《利維坦》的題圖所意示,如果大家都不再齊刷刷看向主權者,沒有授權和代表,主權者也就不存在了。

八十年代末有”蘇東巨變”,在蘇聯解體之前,誰能想到蘇聯會解體?蘇聯解體也是根據憲法解體,怎麼加入的怎麼退出。我覺得從代表制政治哲學的角度來講,完全可以想像美國如何解體,1787年的憲法之前還有1781年《邦聯條例》,都是人定的法,為什麼美國就不能回到《邦聯條例》?甚至像《聯邦党人文集》第五篇裡說的還不是一個邦聯,而是三四個邦聯,從USA到USB,甚至USC,把26個字母都用完?今年美國有一部電影《內戰》就是這麼想的。從代表制政治哲學的角度完全可以想像,不應該把想像的特權只留給電影。

霍布斯及其《利維坦》書影

03 卡佛、班農與萬斯:底層白人與美國政治

田雷《美國折疊》一書中有一篇文章《乘風破浪的學者們——”偉大一代”的憲法課》,其中注意到美國有一波精英自由派憲法學家都是出生於1938年前後,比如弗蘭克·邁克爾曼(FrankMichelman,哈佛,1936年生)、歐文•菲斯(OwenFiss,耶魯,1938年生)、約翰·哈特·伊利(JohnHartEly,耶魯、哈佛、斯坦福,1938年生)、勞倫斯·卻伯(LaurenceTribe,哈佛,1941年生)、桑福德·列文森(SanfordLevinson,德克薩斯,1941年生)、布魯斯·阿克曼(BruceAckerman,耶魯,1943年生)、馬克•圖什內特(MarkTushnet,哈佛,1945年生)、凱薩琳·麥金農(CatharineMacKinnon,密西根,1946年生),等等。但是,如果要給今天的學生包括法學院學生推薦瞭解美國的讀物,我首先會推薦小說家雷蒙德·卡佛。

巧得很,卡佛也是生於1938年,不過是生在俄勒岡州一個白人藍領工人階級家庭。他父親是個鋸木工人,常年酗酒,母親則在飯館端盤子打零工。1955年卡佛18歲高中畢業,旋即到父親工作的工廠上班,當時他父親已經重病19歲卡佛結婚,新娘16歲,年底就有了第一個孩子,來年又有了一個孩子。20歲的時候,卡佛已經是一個四口之家的丈夫和父親。為了謀生,他們夫婦倆不斷從一個地方流浪到另一個地方,做各種各樣的工作,大多是零工。30歲那年,他的小說《請你安靜些好嗎》收入《美國最佳短篇小說選》,也是在這一年,他第一次宣佈破產,他父親也在這一年去世,而這時候,卡佛已經和他父親一樣染上了嚴重的酒癮。這是1967年,民權運動風起雲湧,但這一切跟卡佛都沒有什麼關係。

卡佛自己曾這樣解釋為什麼他只寫短篇小說——卡佛式的極簡主義的短篇小說。他說:”孩子很小的時候,我們沒錢。我們工作累得吐了血,我和我愛人都使盡了全力,但生活也沒有任何進展。那時,我一直是幹著一個接一個的狗屁工作。我愛人也一樣。她當招待員或是挨家挨戶地推銷東西。很多年以後,她終於在高中裡教書了,但那是很多年以後。我則在鋸木廠、加油站、倉庫裡幹過,也當過看門人、送貨員——你隨便說吧,我什麼都幹過。有一年夏天,在加州,我為了養家,白天給人家采鬱金香,晚上飯店打烊之後,我給一家‘免下車餐廳’做清潔,還要清掃停車場。有比寫小說和寫首詩更重要的事情,明白這一點對我來說是很痛苦的,但我只能接受。要把牛奶和食物放在餐桌上,要交房租,要是非得做出選擇的話,我只能選擇放棄寫作。”1為什麼只能寫詩,寫短篇?因為他”無時無刻不擔心自己屁股底下的椅子被人抽走”。他必須在房東把椅子從屁股底下抽走之前完成作品。

雷蒙德·卡佛

卡佛的小說寫的就是他這樣的人,這樣的生活,輟學、早婚、離異、顛沛流離、朝不保夕,再加上酗酒、嗑藥,家庭生活充滿吵鬧和暴力。卡佛本人也和妻子離婚了。他這樣帶著怨氣說自己的兩個孩子:”我的生活中沒有任何一個角落沒有受到他們繁重而有害的負面影響。”後來他通過寫作成名,40歲時戒酒成功,1980年被聘為大學教授,從此擺脫下層白人藍領的生活。他戒了酒,但沒有戒煙。1988年50歲的時候,因肺癌去世。

卡佛成名後抱怨說:”有個評論家批評我寫的《保鮮》,說,‘好,冰箱壞了——那怎麼不叫維修人員來給修好呢?’這是一種無知的評語。要請人修最少要花六十美金。可能這個評論家沒有注意這點,但有人是花不起錢請人來修冰箱的,就像有人不去看醫生,因為自己沒有醫療保險,他們牙齒壞掉了,因為沒錢去看牙醫。

雷蒙德·卡佛:《大教堂》書影

卡佛的偉大之處是他不光忠實記錄了下層白人藍領貧乏的物質生活,還有他們同樣貧乏的精神生活。在卡佛的第一本小說集《當我們談論愛情時我們在談論什麼》中,有一篇小說叫做《家門口就有這麼多的水》,講四個釣魚佬的故事。四個釣魚佬去釣魚,發現河裡有一具赤身裸體的年輕女屍。但是他們當時並沒有去報警,而是把女屍用尼龍繩拴在河邊的樹上,就在女屍漂著的地方繼續釣魚、喝酒,在河裡洗餐具。”水很冷,他們釣到的鱒魚身體都是硬的。”直到第三天回家的路上才向警察局報警。這是一個讓人後背發涼的故事。小說的敘述者,一個釣魚佬的妻子參加了被害女孩的葬禮,是這篇小說唯一的亮色,而她去葬禮的路上還碰到了一個不懷好意的男人。這曾經是一個清教國家啊。在十九世紀的美國小說中,我們看到人們的生活也許是清貧的,但他們的精神並不貧乏。在上帝的注視之下,他們怎麼可能在泡著一具屍體的水中釣魚呢?卡佛的故事中,只有這個釣魚佬的妻子模模糊糊感到自己像是冰水中的那具女屍。上帝退場了,遍地屍體,活著的也不過是些行屍走肉,這是我讀這篇小說的感覺。

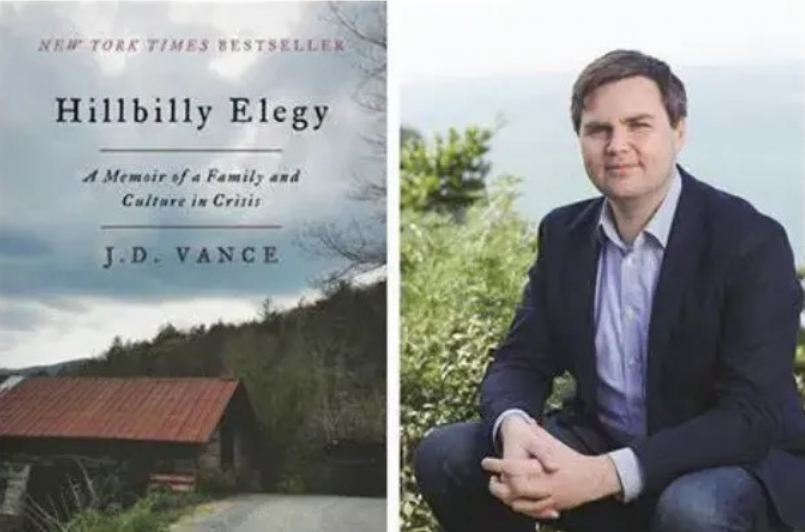

再讀耶魯法學院畢業生萬斯的回憶錄《鄉下人的悲歌》(江蘇文藝出版社,2017),我們會知道卡佛筆下這個貧乏和荒涼的世界是多麼廣大。這是阿巴拉契亞山區,俄亥俄州三代白人藍領工人階級的故事,到萬斯是第四代。萬斯生於1984年。父親在他兩歲的時候就拋棄了他和他母親,以及他同母異父的姐姐。他母親先後曾和五個不同的男人結婚,交往過的男朋友則遠遠大於這個數目,後來還染上了毒癮。萬斯的周圍充滿了輟學、早婚、離異、酗酒、嗑藥,和卡佛筆下的人物如出一轍。萬幸的是,萬斯的阿姆(外婆)在他上高中的時候收留了他,督促他好好學習。高中畢業後萬斯當兵入伍,進入海軍陸戰隊在伊拉克服役,退伍後上了俄亥俄州立大學。大學畢業後又成功申請進入耶魯法學院,在耶魯法學院,萬斯第一次知道,美國上層精英和下層白人藍領簡直生活在兩個世界。在參加律所的秋招宴會的時候,萬斯發現桌上有九個器皿,三把餐刀。他不知怎麼用,只好謊稱去衛生間,打電話給他當時的女朋友,現在的妻子烏莎。烏莎說:”先用週邊的,再用裡面的,不要用同一個器皿盛不同類的菜,哦還有,用那把大勺子盛湯。”2020年的同名電影複刻了這個場景。是的,老外用刀叉吃飯,但不是所有的老外都會刀叉的各種用法。

萬斯說:”我出生於1984年的夏末。在我出生幾個月後,阿公就給共和黨投上了他自己第一張也是唯一一張選票-投給了羅奈爾得·雷根(RonaldReagan)。雷根贏得了‘鐵銹地帶’許多像阿公一樣的民主黨擁躉,因此以美國現代史上最大的優勢贏得了選舉。‘我從來就不是很喜歡雷根’,阿公後來告訴我,‘但是我恨死了那個蒙代爾(Mondale)”。作為民主黨的總統候選人和雷根的競爭對手,蒙代爾是一位來自北方的受過良好教育的自由主義者,在文化上和我阿公這樣的鄉下人形成了鮮明的對比。蒙代爾根本就不可能獲得阿公的青睞。”

萬斯:《鄉下人的悲歌》

受過良好教育的自由主義者,畢業之後成為專業人士。ThomasFrank說:”從艾森豪時代到今天,專業人士進行了從共和黨到民主黨的大規模遷移。”“專業主義是‘後工業意識形態’,今天的民主黨是專業階層的政黨。毫無疑問,該党還有其他選民——少數族裔、女性和年輕人,例如上升勢力聯盟的其他部分業人士的技術官僚觀往往占上風。自由派報紙讚美的是他們的品味,而自由派認為客觀真實是他們對待世界的獨特方式。專業人士主宰自由主義和民主黨,就像常春藤盟校成員主宰奧巴馬內閣一樣。”3

政府中的專業人士和他們所庇護的吃福利的少數族裔,構成了自由派的政治基礎,而這兩者正是底層白人藍領所痛恨的,這些底層白人保守派正是特朗普第一次執政的政治基礎。

曾任特朗普首席軍師的班農,1953年出生於維吉尼亞里士滿一個愛爾蘭裔天主教工人階級家庭,算是嬰兒潮的一代。他祖父和父親兩代人一輩子都在當地的AT&T和貝爾系統的電話公司工作,都工作了50年。班農的父親生於1921年,他告訴班農,即使在大蕭條的時候,貝爾公司也沒有解雇一個人,其他人的父親都失業了,就只有班農的爺爺還在上班。班農成長的年代,用他在接受PBS訪談時的話說:”家庭、教會、社區、電話公司,這些都是體制,體制免不了論資排輩,但它給你一個你能

長大成人的堅如磐石的大框架。”(PBS《美利堅大分裂:從奧巴馬到特朗普》)但這一切在1984年AT&T被美國政府分拆之後不復存在。原來電話公司有一種員工持股的計畫,這樣工人也能分享公司的成長,但1987年股災之後,班農的父親將手頭AT&T的股票全賣了。班農說他父親本來是一個寧願被開除出天主教會也不願失去公司股票的人。(HewouldhavesoldhisstockintheCatholicChurchbeforehesoldhisstockinAT&T)但是,一切堅如磐石的東西都煙消雲散了。

PBS《美利堅大分裂!從奧巴馬到特朗普》

多年以後,當班農輔佐特朗普登上總統大位,他宣稱他做的這一切都是為了希拉蕊·克林頓口中那些全球化的”可憐蟲”(deplorables)。他提出所謂民生主義的民族主義(populistnationalism)綱領,和川普政府中的其他人一起發動針對墨西哥移民的零容忍運動,是為了讓美國本土的藍領工人不再和低端移民和非法移民在一起競爭,因為移民願意接受更低的工資和更糟的待遇,用一堵牆把移民攔在南部邊境之外,就可以提高美國工人的工資和待遇;他辯護說,特朗普政府頻頻用關稅手段發動針對中國的貿易戰,則是為了讓美國資本在中國的投資失去意義,讓美國企業回流美國,為美國工人和中產階級提供更多的工作崗位。班農認為,在這個意義上,他和伯尼·桑德斯的民本主義沒有什麼區別,唯一的區別只在於桑德斯是社會主義者,力圖通過大政府達到這個目標,而他所推崇的手段則是摧毀行政國家(destructionofadministrativestate)這個傳統保守主義手段。

班農在華盛頓D.C.做媒體時,第一次去見特朗普,見完面他評價特朗普:”這就是我們要找的人。他是個不完美的工具,但他是個穿甲彈。他會像鐮刀割草一樣割掉那些東西。”美國下崗工人的子弟,急需一個工具,工具首先是有沒有的問題,而不是完美不完美的問題。如果我們能理解這一點,我們就會理解為什麼保守派選民並不挑剔特朗普本人的私德和人品。

班農與特朗普

那個寫《鄉下人的悲歌》的萬斯,後來也從政了,已經是代表老家俄亥俄州的參議員。他的X(就是以前的Twitter)帳號的自我介紹是:Christian,husband,dad.U.S.SenatorforOhio。強調自己是基督徒、丈夫、父親,他有一個演講,題目是《文明的危機》,表明他現在更關注道德、社會、文化議題,與班農關注經濟問題不太一樣。

但不管是特朗普,還是班農、萬斯,一旦他們成為政客,他們就都是工具。從代表制政治哲學的角度講,重要的不是他們,而是授權給他們,他們所代表的人。現代政治是一個劇場,看演員,是為了看觀眾。

注釋:

- ”卡佛自話”,雷蒙德·卡佛.《大教堂》,肖鐵譯,譯林出版社,2017,第222-223頁。

- 同上書,第224頁。

- Frank,Thomas.Listen,Liberal:Or,WhatEverHappenedtothePartyofthePeople?MetropolitanBooks,2016.ch1.

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代