本文轉載自 曾仲鲁 胡兰成读书会 的 ⌈曾仲鲁:汪精卫时代的童年回忆⌋。若有侵害著作權,請速告知,我們將儘速移除。

汪精卫时代的童年回忆

文/曾仲鲁

我的父亲曾仲鸣与我的母亲方君璧于 1939 年 3 月 21 日在越南河内同时遇刺,父亲不治身亡,母亲也受重伤。

父亲当时是国民政府副主席汪精卫的亲信和挚友。1937 年“七七事变”之后,日本大举侵华。中国军队的训练素质和武器配备远不如日本,打起仗来伤亡惨重,节节败退。不出半年,首都南京失陷,随之,日军疯狂地屠杀无抵抗的南京兵民。中国政府由南京迁至汉口,再退到重庆。抗战实际上是不顾人民死活地施行焦土战术,以中国广大的空间换取喘息的时间。到了1938年底,日军攻占广州之后,补给线过长,战事陷入胶着状态。日本自觉吞食不了中国,而军部的眼光又转向往太平洋扩张,乃不得不由首相近卫发表宣言,声称愿意同中国讲和。汪精卫一向主和,相信同日本打仗只有败无胜,乃抓住这时机脱离重庆,飞往法属河内,发表一份史称的《艳电》,公开主张:如能保全国家主权和领土完整,可接受议和。为了明白表示置身局外,他决定由仲鸣和汪夫人陈璧君相陪,共同出国赴欧。

国府总裁蒋介石在重庆得知汪精卫出走,大为震骇,立即开会开除汪氏的国民党党籍。但是同时,他又派与汪氏相熟的谷正鼎带了三本护照和50 万巨款赴河内,以助汪氏出国。三本护照中,各给陈璧君和曾仲鸣红皮外交护照,因汪精卫已被开除党籍,给他的则是一本黑皮的普通护照。汪精卫看到很生气,认为这是特意侮辱,显示他以侍从身份随行,故坚持只要三本同样的普通护照。我父亲是十分赞成出国去欧洲的。汪精卫周围,他是最了解欧洲的一人。我猜想,发表《艳电》后出国赴欧很可能就是他的主意。他不像许多国民党员,从没在日本留学,从未到过日本,对日本无任何良好或恶劣的印象。反而,他对法国怀有很深的感情。这次,从古旧的重庆飞到法式都市河内,对他来说,应当是相当愉快的体验:又能说法语了,又能吃法国菜了。汪精卫和随从人员通过中国领馆租赁了一座位在领馆对面的高朗街 27号三层楼洋房,他没有同他们住在一起,而是自己住进市中心的“大都会”酒店。而且他很快结识了“巴黎春天”百货公司的法国经理阿兰先生,在公司里购买了两套精致西餐银刀叉,一套把柄上刻有“TF”(“曾方”),送给母亲,另一套则刻“WC”(“汪陈”),是替陈璧君买的,因华侨巨富之女陈璧君素来喜欢漂亮东西,特别信得过我父亲的品味。

父亲没忘记,27年前,16岁的他和14岁的方君璧一起跟随两人的胞姐曾醒和方君瑛同去法国留学。曾醒、方君瑛与汪精卫、陈璧君原为孙中山领导的同盟会的骨干成员,四个革命同志结为生死之交,以汪精卫自己的话说:“自民国元年以来,我等结合成一家庭,感情浓挚,有逾骨肉,每思之犹有余甘”。仲鸣和君璧留法前后14年,在法国成长,学习,结婚,一个学文,一个学画。但他们没有放弃祖国文化。在汪精卫殷勤教导下,他们学会写作诗词,仲鸣练得一手好字,君璧的画也中西合璧,兼画油画和国画。他俩婚后归国,仲鸣随汪精卫从政。汪氏于1935年底在中央党部遇刺,仲鸣当即辞去铁道部次长的职位,陪汪氏去德国治疗。在汪精卫的复元期间,他伴汪氏遍游德、法、意大利和瑞士。汪精卫自称,这是他一生最愉快的一段“小休”。他们旅欧一年之久,直至“西安事变”发生才回国。这一次,因为不知会离去多久,父亲电与母亲:请她带我七岁的大哥孟济从香港飞河内,见一面告别。谁也料不到大难临头,这一面告别竟是永诀。

母亲和孟济到了河内,父亲即由酒店搬到高朗街汪宅与她相聚。当天晚上,重庆的“军统” 特务头子戴笠派去河内的七名枪手越墙潜入汪宅,本来意图杀害汪精卫,结果由于没弄清楚房屋结构,误冲进仲鸣和君璧的卧室,用连发驳壳枪朝床位扫射,事后捡到弹壳40余粒。凶手臆度目的得逞,仓卒遁逃。父亲和母亲同躺在血泊中,父亲腰腹弹伤累累,母亲也中三枪。他们随即被往法国陆军医院急救,动手术后医生认为父亲伤重无治。汪精卫闻讯赶去医院探望,两个好友相对无言,含泪用眼神告别。父亲神志清醒,记得汪精卫手上的钱财一向由他管理,乃咬紧牙根,撑起身子,用最后的腕力在两张空白支票上签字,让汪氏人员可以去银行把钱取出来。弥留时,父亲最后一句话是:“国事有汪先生,家事有我妻,我没有什么不放心的”。父亲去世时才43岁,他深谙中外文学,中法文文笔俱佳,所建“颉颃楼”的精品收藏出众,一夜间就完全消灭了,一个人的旦夕福祸竟是如此紧接相联。

母亲的伤势也是千钧一发,只差毫厘我们三兄弟就成无父无母的孤儿了,生命将彻底改观,我今天也不会坐在这里写回忆了。幸好母亲身体素质键壮,活力充沛,她坚强地不肯死,结果生存下来,又多活了大半辈子。父亲去世后她一直守寡。她在方家姊妹中排行第十一,亲友们称她十一姑,对她爱载有加。49 年之后,大陆成为禁区,她侨居海外,自己周游世界,作画、访友、开展,至1986 年 88 岁时才在我家去世。她不忘仲鸣,27 年后,于 1966 年,她收集了仲鸣和她自己所作的诗词,在香港出版一册《颉颃楼诗词稿》,在序中她写道:我们两人的血同时流了,已混在一起,永远不能分开了。你死了,我的一半已与你同死。我的未全死,或是天怜我们的三个孩子,不忍他们一旦俱为无父无母之雏。所以我现在的生存,也有一半是你生存在我的身里。我的脑中,我的心中,都充满了你。在前,你曾说过:你相信我还甚于相信你自己。至今相隔廿几年,我所做的事,都很像是受你所指使,我不敢负你相信我之心。现在孩子们也已长大了,学成了,我对他们的任务也完了。我希望不久之将来,我们可以重见,我们的心灵可以再合在一起。但是在我未死之前,我要将我所保存你的诗词稿付印。愿这剩下的残红片片,不至于散失,可令人想念到芬芳的花朵。

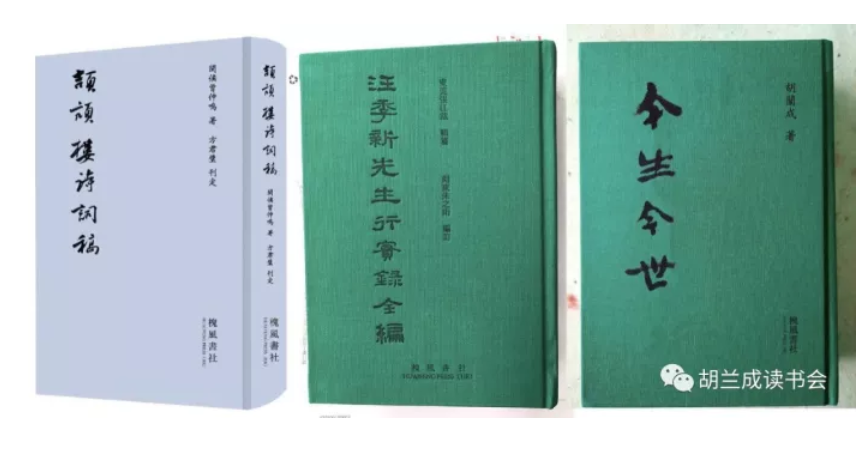

《颉颃楼诗词稿》(槐风书社,即将出版,点击左下方“阅读原文”可订购)

她这里说的“残红”,是引她自己从前所写咏玫瑰花瓣、仲鸣也曾极为赞赏的词句:“试问孤根何处是,剩此残红片片”,在她心中,残红片片已像是斑斑血点了!

汪精卫是个很重感情的人。读他的《小休集》不难发现,他的诗词多半是与友好同游、触景生情而作,写给对方一人,往往带点伤感,似惜良辰之易逝。仲鸣之死,特别是代他而死,对他的打击不可言喻。那时,河内危机四伏,他不能出门一步,在家中抱着极其悲愤的心情写下两篇长文:一篇《曾仲鸣先生行状》,记念仲鸣的一生;另一篇《举一个例》,详述一年多来政府中央不断试探和平渠道的经过,表示绝非只他一人单独主和。从这两篇文章可以看出,经过河内血案的巨变,汪精卫已打消出国的意念,决定与重庆彻底决裂,另立中央。所谓另立中央,即意味着“还都”南京去成立“和平政府”。他从河内乘船回到当时还维持着租界的上海,聚集了一个由陈公博、周佛海等组成的能人班子,然后去东京与日方谈判。他也知道人会骂他“汉奸卖国”,但他认为,国土非他所失,国家也非他汪精卫卖得了。他现在是企图“与虎谋皮”,希望从日本人的咀中夺回半壁江山。我相信汪精卫不是想做秦桧,他没有杀害爱国的岳飞,而可能是想学高宗,建立一个和平、持久的新南宋。当然,这里面含有不少一厢情愿。最大的失误是他对时局判断不正确,没有看清日本冒险南进的野心。结果小日本赢不了强大的美国,尽管日本军民破釜沉舟、不畏牺牲,最终还是一败涂地。汪精卫的和平政权也随之同归于灭。但在 1938 年底、1939 年初,英国在日本的威胁下切断了缅甸公路——内地通往世界的唯一一条生命线——使中国完全孤立无援。世界大战尚未爆发,希特勒的纳粹德国并吞了奥地利,雄视欧洲;英国、法国但求妥协,签署《慕尼黑协定》, 让出捷克与希特勒;连苏联的领袖斯大林,为了避免与德国作战,也与希特勒签订《苏德互不侵犯条约》。日本则积极准备袭击珍珠港,不惜与英美宣战,进军香港、缅甸、新加坡、菲律宾,吞食整个西南太平。事后眼明,当时的事态发展谁都不能预料。

父亲死时我才4岁。由于他活跃于政坛,不常见他,到现在对他一点印象都没有了。我是在母亲身边长大、识事的。母亲受伤康复后,一人负起维家和教养我们三兄弟的重任。她没告诉我们父亲已逝,只说他去了外国。她时常给我们渲染他的才华,说我们将来能及他一半就很不错了。但在她心目中,有一个人其人品比父亲还要高尚,更值得敬爱,就是汪精卫。她称汪精卫为“四哥”,称陈璧君为“阿姐”,我们也跟着称他们两位为“舅父”和“阿姨”。阿姨很严厉,常高声斥人,我们都怕她,在她面前噤若寒蝉。她很自豪地自称是马来人,说:“你们中国人话都藏在肚里,不像我们马来人有话直说!”舅父大概觉得我们父亲不在了,他应当承担点父辈的任务,所以偶尔他会叫我们上桌和他一起吃饭,席间问我们的功课。有时吃西餐,少量喝点酒,他有糖尿病,吃得很清淡,也本应戒酒。喝酒被阿姨看见,瞪圆眼睛,说声“四哥!”舅父笑了笑,缩缩脖子吐吐舌,放下酒杯。他个子修长,经常穿一件灰布长袍,给我小时的印象是一个风度翩翩、满腹诗书和故事的长者。他性情温和,爱说笑,特别爱同孩子们说笑。心情好的时候,他会找“公馆派”的林柏生、褚民谊、陈君慧、何炳贤等人士的孩子们到他跟前席地而坐,听他用广东话讲故事。我最爱听林舒翻译的《撒克逊劫后英雄传》(Sir WalterScott:《Ivanhoe》),讲撒克逊骑士“无家英雄”埃梵诃,得犹太女子资助,购置盔甲,盾上绘株无根橡树,在比武场上挑战群雄,用长矛把诺尔曼武士一一挑刺下马。我的心目中,舅父就像个无家英雄。

“七七事变”打仗,我们先住香港,1941 年秋天,汪精卫的“和平政府”成立之后,我们就搬去南京。汪精卫的官邸位于颐和路 34 号,他希望与过去留法小家庭的剩余成员——君瑛和仲鸣不在了,还剩曾醒和我母亲君璧——亲近些,于是母亲就租了34 号对街的颐和路 35 号,我的三姑母曾醒和我们一起住。三姑是个大好人。1900 年,她十八岁的时候嫁到方家,嫁给

母亲的大哥方声濂。三年之后声濂病殁,年轻的三姑就成了寡妇。那时方君瑛已在日本留学,觉得这位亲同姐妹的嫂子前途黯淡,就写信给她父亲、我的外公方家湜,极力主张家里把曾醒也送来日本学习,并表示愿意将自己的奖学金分半数与曾醒合用。外公是个开明的人,居然同意了,就派君瑛的七弟方声洞护送嫂子和她两岁的儿子方贤俶去日本。曾醒的命运得以从此改变,由朦胧醒过来,故改名“醒”,字“梦毕”。她与君瑛一同加入同盟会,投身革命,成为孙中山手下暗杀小组的一名成员。这是往事。我童年时,南京冬天大雪,冷得厉害,我脚生冻疮,三姑把我拉进被窝,用樟脑给我檫脚解疼痒,我就依偎着她入睡。

现在史书往往称汪精卫政权为“傀儡政府”。就自身体验,南京是我唯一熟悉的中国政府,它各院各部俱全,拥有 60 万自己的军队,一点没有“傀儡”的形象。街上满挂青天白日国旗,机关面前站岗的是荷枪中国士兵,人民手中拿的是中央银行发行的储备劵,币值稳定,市面繁荣。也许汪政权最大的成就,就是它有能力与日本正面周旋,甚至拼命力争,使许多坏事免于发生。它没有像日占的朝鲜、台湾那样强迫抽壮丁去太平洋前线替日本抬运军粮、修筑防御工程,甚至作战;它没有让中国妇女去当慰安妇军妓;它的 60 万军队,从未与重庆的国军、或延安的共军交火;它没有供日方索取的粮食与纱布。最重要的,是它掌握国家的财政命运在手,由央行发行储备劵,不允许日本靠滥发军票来搜刮物质。汪精卫最得力的权威是他个人的人格与声望。不但中国官员、即使是日本人,在他面前都感到廉耻,不敢放恣胡为。自从汪精卫建 立政权之后,沦陷区内再没有发生过像南京、徐州那样的血腥屠杀。每逢日方政要和将领来南京,也必上公馆谒见,以求得汪氏以书法相赠为荣。直到今日,许多上年纪的日本人提到汪精卫,还是对他深怀敬意。

我们孩子,只感到去汪公馆十分方便,也很好玩。跑到卫士团去抚摸他们的德式钢盔和新进的德制步枪;进入侍从室,青年侍从官身穿仿希特勒近卫军服设计的西装领黑色银钮制服,觉得他们帅极了。每周日,公馆都会放映电影,我们有幸看到《魂断蓝桥》、《绿野仙踪》、《乱世佳人》等战时南京、上海禁演的好莱坞新片。但最受欢迎的还是中华片厂和满映全力合拍的历史巨作《万世流芳》,讲林则徐虎门焚烧鸦片的故事。剧中李香兰唱《卖糖歌》和《戒烟歌》二曲,尤为汪精卫赞赏,要求下星期再映一遍。说起李香兰,她的生涯也确够传奇的。她是日本人,生在中国,原名山口淑子,以李香兰的艺名进入满洲映画,凭她的美丽和清脆的歌喉,特别是她唱的《夜来香》,风靡了整个沦陷区的观众。二次大战之后,她以汉奸罪被捕受审,中国法庭指控她当“糖衣炮弹”替汪政权宣扬亲日,判她死刑。她的日本父母把她的出生证塞进日本娃娃的头里偷带到中国,对法庭声明她属日裔。于是李香兰-山口淑子得以无罪释放,被遣返日本。为了演美国电影,她学会英语,改名Shirley Yamaguchi 。其后嫁与日本外交官大鹰弘,退出影坛,又投入政坛,当选为日本参议员。最终红颜见白发,直到 2014 年才以 94 岁高龄去世。她的故事或许说明,明星不管多么红妍,也与常人一样夹在历史的断层裂缝中,有其生死荣辱,只不过程度不同而已。

汪精卫的政府,在外交方面,除日本之外,还得轴心国德国和意大利的承认。德国使馆离我们家很近。使馆的外交官员,不少是乘潜艇由德国来华的。到了中国,便不易再返。1943 年之后,战事逆转,美机白日轰炸,把一个富有童话风情的德国炸成废墟。那些德国人,在华举目无亲,在德有家归不得,心情一定很不好过。但他们保持着他们德国人的纪律性。夏天,南京举办童子军大露营,德侨孩子们的“希特勒少年团”也来参加。他们身穿黄布制服,臂系纳粹德国国徽,敲着扁鼓,吹着喇叭,列队操至检阅台前,齐举直臂敬礼,真羡死了我们。次年复活节,德国使馆组织年度寻蛋活动,也请了我们一批中国孩子过去玩。事先对我们说明:有两种鸡蛋可寻,有红红绿绿的彩蛋,也有锡纸包的棕色蛋。于是大家分头寻找。彩蛋显目,我们拾了好多,十分得意。德国孩子们则专找棕色的蛋。后来发现,彩蛋只是上色的熟鸡蛋,而棕色锡纸则包的是巧克力,我们一颗也没捡到。本不知何谓复活节,现在记得了,算是上了一堂印象深刻的文化课。母亲因讲流利法语,又是艺术家,同德国人很合得来。一位使馆的年轻女秘书会拉小提琴,人也长得好看,母亲请她穿上白衬衫黑长裙,画了一幅她奏小提琴的全身像送给德国大使馆,就挂在使馆大厅。战后,马歇尔将军当特使来华调停蒋介石和共产党之间一触即发的内战,这座原德国使馆被美国人征用作为他的官邸。马歇尔很喜欢母亲这幅画,就一直挂着。沧海桑田,这画现在何处,也无法知晓了。

1942、43 的两年夏天,母亲听从意大利大使塔利亚尼的推荐,全家去北戴河避暑。我们从南京乘火车到江边,列车被一节节拆开拖上渡轮过江,然后凑合继续北上。母亲很自豪地告诉我们:这浦口渡轮是父亲任铁道部次长时最得意的政绩之一。现在高铁过江,一瞌眼就过去了,那时,火车上船下船要花上大半天功夫。夜经苏北,我们睡卧铺,列车员敲门,请我们把窗帘密闭,因经过的是游击队出没地带。快天亮,车抵蚌埠,列车员告诉我们安全了,才舒口气。那时的北戴河是一座古老的县城,还有明代的城墙环绕,城内拥满骡车和结队的骆驼。我们去的是北戴河海滨,需换乘玩具似的狭轨小火车。到了海滨,踏上乱世的一片净土,完全变了个世界,像到了外国一样:一所所别致的别墅,住的都是外国侨民。奇怪的是,英国人、美国人尽管属敌国公民,也照常自由行动,只是臂上各系红布,写着日本人别出心裁创的“犬”旁“英”和“米”字样。镇上有犹太人开的熟食店,卖火腿、香肠、罐头、洋酒、奶酪、饼干和 巧克力,偶尔也卖外文报刊。母亲租的是一座土黄色双层洋房,走上台阶迎面是很宽敞的门廊,坐在那里可感到微风拂面,望见沙滩和大海。

我们左邻是意大利大使塔利亚尼。他好像是个侯爵。他的夫人是一位奥地利的公主,很喜欢骑马跳栏。右邻是一位法国太太,她有一个和我同年龄的漂亮女儿,令我倾心。法国太太也喜欢骑马,在家常穿骑装马靴。有一天她把头发全剃光了,声称:再长出时,头发会特别柔软。我们天天去游泳、骑驴,开心极了。反正那时北戴河没有游人,在大片空阔的沙滩上尽情奔跑,仿佛那大海和蓝天都是属于我们的。到9 月,已有点秋意了,许多外国人关闭上别墅,动身回北平、天津、上海。有一天,法国太太带我和她女儿去骑马,到远处海边一所白色大房子。下马进去,发现黑暗得很,只点着一两盏灯泡。墙壁满挂帝俄时沙皇与贵族的肖像。原来主人是一位俄罗斯公主,1917 年 10 月革命时从圣彼得堡逃出,横穿西伯利亚转辗来到中国,用最后的资源买下这栋房子,现已无路可走,只得留在北戴河过冬。我首次遇见这样的场合,刻意观察。听到摇铃吃晚饭,老公主由两名贵妇扶持走进餐厅,她们身穿世纪初长及地的夏季白纱衣裙。老公主以沙哑喉咙轻轻念诵一遍俄文祈祷,坐下用餐。铺好白桌布的餐桌上摆列着讲究的镶金边盘碟和金刀叉,像准备吃好几道大菜。我们做客的只是站在旁边观看。老公主的碟上端放着一枚熟煮鸡蛋,这就是她的晚饭了。再过7 年,新中国成立,解放军开进北戴河,这批白俄末代王孙或被遣返苏联,结局可想像是相当悽惨的。

第二年,1943,我9岁了,我们夏天再去北戴河度假。有一天,邻居的意大利大使塔利亚尼气急败坏地跑来找我母亲,跟她报称:美军在意大利南端西西里登陆,意大利国王随即投降,但法西斯首相墨索里尼往北撤退,继续抵抗。塔利亚尼作为大使需要马上决定:是降?还是不降?母亲听了急问:“那么你打算如何选择呢?”塔利亚尼平日是个嘻嘻哈哈的享乐主义者,这时,他挺直身子严肃地说:“我是一个贵族,我必须遵从我的国王的意志。”接着,叹一口气说:“可是,方太太,你不明白,我一旦宣布向盟国投降,日本人就当我是敌国人士,要送我和我太太入集中营了!”他向我母亲郑重告别。果然,第二天日本宪兵来把他们夫妇逮捕,送进秦皇岛外籍公民的拘留营里。在战时,人往往为形势所逼,尽管前途不明,需要在极短时间内拿自己和亲人的命运押下赌注,在生与死之间作出抉择。许多年后,母亲去西班牙旅行,到了马德里,发现她北戴河的老友塔利亚尼竟在那里任意大利驻西班牙的大使。他一见到我母亲,高兴极了,喊着:“方太太!方太太!”,与她拥抱。显然,塔利亚尼的命运赌注是赌赢了。

从北戴河母亲带我们去北平。这是我头一次见北京。那时的北平是一个风尘仆仆的古都,除了少数的电车之外,市内交通全凭徒步和黄包车。连自行车都不多。我们住在我七舅母、母亲胞兄方声洞的夫人王颖的家里。方声洞是民国前辛亥年广州起义时阵亡的黄花岗烈士之一。政府为了纪念他,把北平演乐胡同的一所四合院授与王颖。王颖的独子、我的表哥方贤旭、表嫂王霭芬也与七舅母同住。贤旭仪表堂堂,是很帅的一位公子。霭芬也是美人,是过去北京大学有名的校花。她本与蒋梦麟的儿子订婚,未婚夫在德国留学,霭芬乘船赴欧成婚。她家原与七舅母王颖是亲戚,就请舅母途中多照顾。果然,贤旭在船上极为殷勤照顾霭芬,陪她月下在甲板散步,约她喝咖啡,跳舞。航行一个多月下来,双坠爱河,霭芬决心退婚约下嫁贤旭。未婚夫知道消息气得发昏,拿枪要找贤旭决斗。事情闹大了,最后还得请校长胡适出面调停风波才平静下去。不幸,婚后不久,贤旭即患肺结核,需终年卧床。德国使馆的一位叫霍夫曼的文化参赞,讲得一口京片子,对霭芬十分倾心,认为这样一个美丽少妇一辈子守活寡真是太可惜了,不如与他,霍夫曼,相恋。他这套浪漫的求爱被霭芬严辞拒绝了,只得叹说:“世界上大概也只有中国女人会如此忠实!”但最后,贤旭和霭芬还是分离了,不是因感情破裂,而是出于中国所特有的政治原因。二战之后,霭芬当选为北平的国大代表,解放前夕随着国民党迁到台湾。贤旭则留在大陆,从新生活里获得了新的生命,他的病竟奇迹般地痊愈,每天骑车去颐和园游泳,去香山爬山。他想再娶,单方宣布与霭芬离婚。周恩来总理劝他保持与台湾藕断丝连的婚姻关系,他不听,坚决“划清界限”,与反动派的妻子离婚。霭芬此时在台湾已是立法委员,得知贤旭负心的信息气死了她。

在北平,母亲带我们游红墙文化。这些地方游人极少,景点荒芜,石砖地上长满杂草。但北平的天空是蔚蓝蔚蓝的,母亲觉得这天太美了,拿出油画画具,画了天高气爽的碧云寺和太阳下故宫的铜狮子。到现在,已过了八十多年,铜狮仍然屹立于故宫中庭,傲视着年代和朝代的流逝。

母亲还带我们去拜访齐白石,征得他同意替他画像。这可能是齐白石生平首次让人画像。那年他80岁,住在西城一条小胡同的一所凌乱破旧的四合院里。我没有感觉自己是在艺术巨人面前,只知道这老头儿讨厌小孩打扰,令人不敢接近他,一点不像南方官员那样谈笑风生,而是显得古板,不可爱,就像古旧的北平城一样。但是齐白石对母亲画的肖像十分赞赏。他平常是很少请客的,这次破例说:“我今天要请方先生去吃面去!”孩子们就恕不请了。方君璧画的齐白石像现在就挂在我案头,我天天望着他,感到他明亮的眼神流露着童真,坦白地注视着世界。传神的艺术就有这种能力:它能超脱生命,进入永恒,表达人活着时候表面现象所隐藏的真实,那份真实也许就是:老年的齐白石本身一直是个孩童,是一个天真的、十分可爱的艺术家。

我们在南京颐和路头尾共住了三年余。在我记忆中,头两年的日子很明朗,到了第三年,美军在太平洋上全面反攻,日本的岛屿堡垒一一陷落,守军“全员玉碎”,无一生还。汪精卫周围就感到美军会在中国沿海登陆,战火迟早会燃到我们的头上。汪氏心情也日益沉重。7年前他在中央党部遇刺被击中的一颗子弹,因过于接近脊椎,当时未敢取出,现旧创复发。日本军医为他动手术,成功取出了子弹。我们去南京北极阁的行邸探候,他还给我们看那颗发绿的弹头。可是子弹的铅毒已侵蚀入骨,导致骨癌。汪夫人决定把他送去日本治疗。汪氏自感生还无望,临行把国事交与陈公博和周佛海代理。

次年、1944 的夏天,母亲不见了,我们被安排住到上海汪夫人的大房子里,由一位管家照顾我们。原来母亲是去了日本看望汪精卫,与他告别。她此行要冒很大危险:从南京乘车北上,穿越满洲国和朝鲜,在釜山登船过海峡到日本。那时美国的潜艇和水雷已把日本这岛国全面封锁,美国飞机对日本不断进行地毯式轰炸,把一个东京烧成火海。汪精卫在名古屋的医院治疗,每逢空袭,就被送进医院阴湿的地下防空室里躲避。母亲在河内大难不死,确有后福,这次突破封锁东渡日本也安然无恙。命运似乎时时维护着她,让她在乱世逃过战火和灾难。无论是在南京、东京、台北或北京,不同的政权下面,她都受到真诚的欢迎,就像一颗木塞,没有出力而一直浮在水面。她在名古屋陪伴汪精卫一个多月,给了他很大的慰籍。临别,他情深地送她一块砚石,上面刻了他的亲笔手书:

笔有时而秃,墨有时而竭,惟汝伴我,朝夕矻矻,数十年如一日,是所谓君子之交,坚如是石。以砚赠十一妹,并为之铭。季子。

两个月后,汪精卫在名古屋病逝,陈璧君护送灵柩乘坐《海鹣号》专机飞回南京。日方由东条首相率领,全体内阁到机场送别,南京政府政要及盟国使节、武官也全到机场迎接。汪精卫的遗体开棺置在公馆大厅,供丧客凭悼。他身穿大礼服,面色如生,陈璧君说他应当穿得暖和,以免地下寒冷。她写了四个大字:“魂兮归来”,放在他身旁。据称,1940年3月30日汪精卫在中山陵正式宣布成立“和平政府”的那天,风雨悽悽,很多人认为不是新政权的好预兆。现在,四年零八个月之后,南京为汪精卫举行隆重国葬,竟碰上11月底的一个极其晴朗的日子。回顾一下,南京政府之成立,可以说主要得力于汪精卫高尚的人品与声誉;那么,今日国葬汪精卫,也就等于历史在埋葬南京政府了。大家心头都有一股悲哀,哀汪精卫,也哀自己。似乎与这非暴力的政权告别,南京披上最美的秋装。汪精卫葬于中山陵南麓的梅花山,背倚的紫金山从未比今日更金更紫。汪氏灵柩用国旗覆盖,安置在炮车上,由八匹白马拖曳,黑马骑 兵左右,然后是中央军校学生和卫士团高举军旗列队护送,代理主席陈公博率政要及外国使节跟随灵车徒步,上万民众夹道静立。我们小孩也都在场,每人挖土种一株小梅树。不及一年, 美国在广岛、长崎投下两颗原子弹,两地人民瞬间死伤逾 20 万,日本被迫投降。蒋介石的重庆政府还都南京,头一件事就是把梅花山的汪墓炸毁。正如汪精卫的诗句所写:“落落死生原一瞬,悠悠成败亦何常!”陈公博、林柏生、褚民谊等许多汪氏幕僚以汉奸罪被判死刑。汪夫人陈璧君也求判死,法庭不敢,只判她终身监禁。

汪精卫送母亲的砚石上刻下他们间的“君子之交”,这就是他们时代的爱情。这种爱情可存在于男女之间,也可存在于朋友之间。谁不爱惜生命?但一个人完全可能不惜为君子之交牺牲生命,像曾仲鸣甘心代汪精卫而死;而且,这样做也不止他一个:陈公博、周佛海、林柏生、褚民谊、龙榆生等人也都以事汪为己任,至死无悔。每人临刑时与汪夫人郑重道别都说:“我先去见先生了,夫人保重!”母亲也同样从一而终。她没有坐牢,却努力想法把汪夫人从狱中 救出。1949年春,解放军已打到长江江边,母亲单独去苏州见典狱长,试图贿赂他趁兵荒马乱之际释放汪夫人。典狱长自己也想逃跑,以10条黄金的代价,愿意放人。母亲乃请汪家一妻弟由上海带黄金来苏州。结果此人再没有出现。据说他是个老实可靠的人,决不会吞财潜逃。那时人命如草芥,那么,大概就是遇劫被杀害了。母亲等钱不到,典狱长也不敢释放犯人,她只得折回上海,乘最后一班飞机离开大陆。

汪夫人在狱中读了毛主席的著作,很受启发,上书要求让她去农村养鸡。当局因她年迈,心脏有毛病,没有同意。孙夫人宋庆龄和廖仲恺夫人何香凝曾去狱中看她,传达人民政府的决定:只要陈璧君承认汪精卫的行为是错误的,政府就放她出狱。陈璧君面着两位革命老同志,出于对故人的忠诚,婉辞拒绝了。七年后,她病死在狱中。我的童年也到此结束。

在北戴河的时候,汪精卫曾给我们兄弟写过一封信,也是他给我们唯一的信,写在水印双兔的信笺上:

三位贤甥:你妈妈说,你们游泳精进,至以为慰。我年近五十,始学游水,吃苦不少,毫无成就。问你妈妈便知,游水从小孩学起,又省力,又自然。你们向来如信纸中之兔,与我这老乌龟在岸上竞走呢!学外国语也是这样。此候大安,舅父,八,十四。

他说得很对:童年的印象,得之又省力,又自然。这其中有大人的心伤眼泪,也有小孩的欢笑。人生自古谁无死?我只庆幸父亲死得早,舅父死得及时,没有眼见政权的没落,理想的幻灭。舅父的坟没了,但我希望我在梅花山种的那棵梅树长得茂盛,梅花开得灿烂。

——曾仲鲁作

书讯:

《颉颃楼诗词稿》(曾仲鸣著,方君璧刊定,槐风书社,即将出版)

新版《今生今世》无删节版,陈丹青题字(槐风书社,即将出版)

《汪季新(精卫)先生行实录全编》(张江裁辑纂,朱之珩编订,槐风书社,已出版)

点击左下方“阅读原文”即可订购

关注胡兰成读书会,全面了解胡兰成。本公众号基于胡兰成作品及史料分享,广及中外文史,上求中国文明之源头,复归于吾本来民族之自尊与吾本来文化之自信。欢迎投稿,Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它