♦ 本篇文章轉載自 華品文創。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2019/11/11

簡介

我們這一代知識份子的責任

── 士不可不弘毅,任重而道遠 ──

寧鳴而死,不默而生;

成為光,做黑暗中的明燈,

以言論昭亮人目和人心,昭明政治和社會。

五四運動的時候,當時的北大校長蔡孑民先生曾以「愛國不忘求學,求學不忘愛國」兩句話勉勵青年學子,對於今天的青年學生和知識份子而言,其依然是不移的真理。已故的臺大校長傅孟真先生也一再以「敦品、力學、愛國、愛人」訓勉臺大學生,要求他們做到「知識的誠實」(intellectual honesty),養成立信的人格與愛國的情操。竭智盡忠,發揚優秀的文化內涵,建立現代化的民主社會國家。

《大學雜誌》的宗旨:以建立現代化民主國家為信念。始終堅持立場,善盡言責,對國是問題曾經提過許多大膽而嚴正的諍言,一本初衷,以知識份子的身分,提供建設性的意見。《大學雜誌》不是政治團體,而是表達社會公正輿論的公器,絕不容許成為任何私人的工具。

《大學雜誌》命名緣由,引述四書《大學》開宗明義說的:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」稱本刊的命名,即源於此。所以《大學雜誌》並不是一本全以大學生為對象的讀物,更不是某一大學的校刊。它是為了每一位愛好新知、關心現實的朋友創辦的。

《大學雜誌》曾宣示的努力的方向有三,在立言方面,將以知識分子的理性良知為準繩,對當前國是問題提出嚴肅的諍言。在處理稿件方面,對於各種不同的意見,只要是出自善意,都樂於刊用。尤其是對《大學雜誌》社論提出批評的,更是歡迎。在內容方面,除繼續加強政論時評外,將努力充實有關知識性、思想性和文藝性的文章。

作為知識份子的我們,是有理由感到驕傲與光榮的,因為歷來的知識份子具有言論報國的一種良好傳統。胡適之先生曾經引述九百多年前宋朝范仲淹在其〈靈烏賦〉裡的爭自由的名言──「寧鳴而死,不默而生」,說明歷來知識份子認為諫諍是一種天生的責任,是一種極好的傳統。范仲淹寫這篇賦大概是在景祐三年(1036),所以這比美國開國前期亨利柏德烈(Patrick Henry)在1775年所說的爭自由的名言──「不自由,毋寧死」──還要早740年。但我們爭自由的成績如何?尤其是我們這一代的知識份子究竟盡了多少責任?陶百川先生曾疾呼知識份子應該善盡各人的職責,背起各人的十字架,成為光,做黑暗中的明燈,以言論昭亮人目和人心,昭明政治和社會。

從國家與政府的立場看,言論的自由可以鼓勵人人肯說「憂於未形,恐於未熾」的正論危言,來替代小人們天天歌功頌德、鼓吹生平的濫調。多年來,我們的政府一直致力於推行開明的自由民主的政治,以期達成更完美社會的理想目標。身為知識份子,我們更應該繼承良好傳統,善盡職責,藉善意的批評和理性的建議,來協助政府,策勵政府,我們深信,以言論參與國是,是現代民主國家的國民,尤其是知識份子的一項無可讓渡的權利,更是一項無可逃避的責任。

導言

臺灣社會中的歷史意識

陳鼓應(北京大學哲學系人文講席教授)

一、

《大學雜誌》產生於臺灣的一個特殊年代。

一九四九年國府退守臺灣,同年五月宣布島內進入戒嚴狀態,隨即頒布嚴苛的《懲治叛亂條例》。一九五○年,韓戰爆發,美國第七艦隊橫守臺灣海峽,麥卡錫主義的白色恐怖散播到臺灣,蔣氏政權獲得CIA的技術支援,在島內進行地毯式的大逮捕。自此以後,戒嚴時期延續三十八年之久,史稱臺灣的「白色恐怖時代」。一九六○年九月四日,《自由中國》雜誌創辦人雷震因刊物內批評時政的言論而遭逮捕、雜誌也被查封。自此,言論界噤若寒蟬,整個六十年代籠罩於政治的高壓陰霾中,時人稱其為「啞巴的一代」。直至七十年代初期,由於國際局勢的調整加上島內經濟的發展、教育的提升,戰後成長的青年乃結群而出,於一五七一年元月改組《大學雜誌》,這個群體後來被稱作「《大學雜誌》集團」。

一九七一年至一九七三年間,臺灣社會接連發生三個重大事件:《大學雜誌》改組,「保釣」運動興起於臺大、政大各校園以及「臺大哲學系事件」。事實上,後兩個事件的進展都與《大學雜誌》的言論傳播密切相關。

七十年代初期,在革新浪潮的推動下,《大學雜誌》交織著民主到民族、人權到主權的言論主軸。直至《夏潮》雜誌出現,可以說這一主軸或顯或隱地貫穿於整個七十年代的思想言論界。八十年代以後,雖然臺灣政治結構發生重大轉變,黨外刊物蜂擁而出,但在理論層次與思想內涵上,卻十分單調,所觸及的議題多屬新聞相關的政論性質。在理論層次和思想內涵上遠不及《大學雜誌》與《夏潮》,更不如五十年代《自由中國》雜誌來得激盪人心。下面容我簡要陳述五十年代至七十年代間的思想言論進程。

二、

五十年代以來,《懲治叛亂條例》的頒布及其執行,致使大陸時期制定的《憲法》形同虛設,《條例》儼然凌駕於其上,成為威權統治迫害異己的殘酷工具。七十年代,我蒐集到許多老政治犯的判決書。僅一九五○年,島內便發生桃園案、臺中案、麻豆案等三大政治案件,大量逮捕所謂思想有問題的異己份子。每次逮捕都秘密進行,即使平民也送至軍法審判,而且一審判決。一般來說,作家和知識份子多以《條例》第七條「以文字、圖書、演說,為有利於叛徒之宣傳者,處七年以上有期徒刑」量刑;被視為情節嚴重者,則以二條一死刑起訴或終身監禁。根據「戒嚴時期補償基金會」的資料,五、六十年代以來審理的政治案件多達一萬三千多件。由此可見,政府公權力的無限膨脹和濫用,以至於蒙受不白之冤的民眾不可勝數。此番「白色恐怖」的特殊局勢於六十年代達到高潮。

五十年代雷震創辦的《自由中國》半月刊,在蔣氏政權特務統治陰森壓抑的氣氛中,發出振聾發聵的諍言。至一九五七年,該刊連續發表多篇社論抨擊時政,如,〈反攻大陸問題〉、〈政治的神經衰弱症〉、〈「反共」不是黑暗統治的護符〉。這些言論形成官方與民間的緊張對立,官方輿論嚴厲地斥責該刊物為宣揚「反攻無望論」。胡適之先生知曉後更是十分緊張,認為「反攻大陸」是「金字招牌」,並撰文〈容忍與自由〉,提醒知識份子需保有容忍的態度,強調容忍比自由更重要。隨後,殷海光先生撰寫了〈胡適論「容忍與自由」讀後〉,闡明「自古至今,容忍的總是老百姓,被容忍的總是統治者」,告誡胡適先生「不應以這個社會對你底『無神的思想』容忍為滿足,而應以使千千萬萬人不因任何『思想問題』而遭監禁甚至殺害為己任」。

《自由中國》這類文章的發表,正是我們在大學求學的階段。那一時期,在學界復古主義和道統意識構成觀念的牢籠,緊緊地禁錮著我們。該刊物發出震撼人間的呼聲,激起時代的「掃霧運動」,使我們這一代的在校大學生既看清現實,又大開眼界。臺大校園內由師長們所散發出的五四精神,借助《自由中國》的平臺,在思想觀念上得到推展,成為我們的驅動力和創發力。

《自由中國》半月刊的社論連續多期真砭時弊、檢討政策弊端,觸怒了當局的神經。最終,這一知識群為首的雷震被捕,由《自由中國》倡導的民主運動也隨即宣告終結。往後的十年間,臺灣社會的知識份子遁入群體性沉默,沒有一本政論性的刊物出版。只有一本討論文化問題的《文星》雜誌,可以算作知識份子在文化議題上發出個別聲音的唯一平臺。

從六十年代初,存在主義思潮便進入校園,以其對西方現代性諸多困擾的反思,衝擊著青年學生的思考。我個人在此時借助尼采和莊子的思想,用以表達我對自由民主的嚮往。一九六六年,我忽然因為當局迫害殷海光教授(參見殷海光《我怎樣被迫離開臺灣大學》)而遭受牽連。隨著大學專任教職被解除,我的現實生活跌入了前所未有的窘境。六十年代後半期,李敖、陳映真、柏楊等作家相繼被捕;身處特殊時期的我們,成為名副其實的「啞巴的一代」。直至《大學雜誌》的改組,這一沉悶的局面才真正得到改觀。可以說,《大學雜誌》接續著一個特殊時代的自由呼聲,承載著一個特殊時代的民主記憶。

三、

七十年代伊始,島內經濟實力穩健攀升,教育體系也日趨完善。然而,黨內元老重臣派卻積弊深重,觀念陳腐,阻礙新生力量接管政事。因此,上層結構老舊僵化與經濟發展日趨繁盛間的張力,推動著各行各業謀求政治社會的除弊更新,改革的呼聲日益高漲。值此之時,光復後在臺灣受教育的第一代知青,迎合時代的主題,結群而出,數十名的社務委員以聯合署名或集體論政的形式參與《大學雜誌》的改組擴充,將其由思想文化性刊物扭轉為社會政治類期刊。一九七一年元月,在《大學雜誌》第三十七期(改組後首期)上,我寫了一封〈給蔣經國先生的信〉(與劉福增、張紹文聯署發表),文中回應了蔣先生指出青年人不發言的社會現實,我們認為青年人不是不願發言,「主要的原因可能是不敢說,或覺得說了也沒用」。同期,〈臺灣經濟發展的問題〉(邵雄峰)、〈容忍與了解〉(陳鼓應)、〈消除現代化的三個障礙〉(張景涵)、〈學術自由與國家安全〉(陳少廷)這四篇時政性文章一經面世,便引起輿論的關注(參看第三十八期〈對上期的幾點意見〉一文)並招致當局的警覺。〈容忍與了解〉是我寫的第一篇政論性的文章。文中我曾這樣說:「安全人員的安全工作造成很多人的不安全感」,這是我在白色恐怖時代中的內心感受,這也道出當時大多數人的心聲。文章的開頭,我還指出看待現實問題需要「拉開視線,從廣大的文化背景與歷史的洪流中去看」。

一九七○年秋,美日合謀操縱釣魚島主權紛爭,海外學生運動率先反抗帝國主義的蠻橫。同時,中央政府在危機處理上極度失職,當局無法在艱難時刻捍衛民族尊嚴與主權完整。一九七一年四月十五日,「保釣」運動發生,臺大、政大學生為保衛中國領土釣魚臺而向美使領館示威。同年五月,《大學雜誌》第四十一期刊登「保釣」運動專號。是年十月,由我擔任輪值主編的《大學雜誌》第四十六期,陸續登載〈國是諍言〉長文(張景涵等十餘位簽署)、〈中央民意代表的改選問題〉(陳少廷)、〈釣魚臺問題對話錄〉(王曉波)等多篇政論性專文。此後,由臺大法代會學生陳玉玲和洪三雄主辦的「言論自由在臺大」座談會,以空前的規模轟動校園,會議實錄更被《大學雜誌》第四十七和第四十八兩期轉載。時隔數週,法代會又舉辦了「民主生活在臺大」座談會。會後,我將發言稿撰寫成〈開放學生運動〉,並在《大學雜誌》第四十九期上發表。言論力度的逐步增強,隨即引來當局的警覺以及中央日報對我為時六天的連續抨擊。

一九七二年夏,我懷著「朝聖」般的心情首度赴美探親。當時,美國是我眼中「自由」、「民主」的燈塔;其「自由」、「民主」的理念,是我用來對抗白色恐怖時期獨裁政權的精神武器。但是我到了美國,看到美國越戰後期的百業蕭條,而軍事工業卻一枝獨秀;看到美國政府一方面在媒體上宣揚「自由」、「民主」,一方面卻用坦克、大炮支持多國的獨裁政權。就連這片所謂「自由」、「民主」的土地,都是早期透過對印地安原住民的殺戮掠奪得到的。我越來越清醒地認識到「世界警察」的不正義,正如羅斯福總統所自詡的:美國就是一座「民主兵工廠」。的確,「民主」其表,「兵工廠」其裡──軍事干預別國並建立百餘處軍事基地。而在加州校園,我又親眼目睹了南京大屠殺的慘烈錄影,此情此景,喚醒我幼年時期對日本戰機轟炸故鄉福建長汀的記憶。書本中文字記載的百年近代史,也越發地鮮活起來:不止一個國家侵略你,而是多國侵略你;不止一個國家欺凌你,而是多國欺凌你。民族情懷與主權觀念瞬時撞擊著我的心靈,著實激盪起我內心深處的歷史意識。

「保釣」運動與旅美經歷大幅地拓展了我的思想視野,同時也迫使我反思:歷史意識於我們而言何其重要!一旦真實的過往被人為地抹去,那麼產生出來的歷史知識便有所偏執,而這也使得完整歷史的圖像,會被各種現實需要切割成意義破碎的片段,正如我們這一代青年一度被美國官方的片面宣揚蒙蔽住雙眼。尼采就曾說到:「過分缺乏歷史意識,就會像阿爾卑斯山下的居民般視野狹隘」。自此之後,民主與民族、人權與主權成為我現實人生中的關鍵議題。而這一議題正是一九七三年「臺大哲學系事件」爆發前《大學雜誌》不分省籍、不分統獨的群體言論主軸。五十年代,《自由中國》抨擊專制政體而倡導民主和人權;七十年代,《大學雜誌》遭遇軍事霸權而宣揚民族與主權。前者對內而後者對外,伴隨其中的是視域的漸漸寬廣與思考的逐步深刻。直至七十年代後期的《夏潮》和《臺灣政論》,也都遵循這一主題運轉而推進其言論活動。可以說,民主運動自此融入了抵禦外侮的特殊意涵。

探親期滿我即返臺,同年十二月四日,「民族主義座談會」在臺大舉辦。我將上述感想在會上進行表述,引起官方決定使用政治力來壓制「保釣」運動,隨後便發生「臺大哲學系事件」。

如今,時代畢竟不同了,我們那個年代的人際遇多艱,卻能激發出一種冒險患難的拼搏精神。當年「保釣」運動的學生領袖,如洪三雄、陳玲玉、錢永祥等,他們不僅在校成績優異,而且極具社會關懷和民族情操。與現在的草莓族或「太陽花學運」的風雲人物形成鮮明對照,他們連最基本的「服貿」內涵是什麼都搞不清楚。這不禁使我想起喬治‧奧威爾的一句話:「Ignorance is power」(無知就是力量)。

時代畢竟不同了,我雖然曾經呼籲開放學生運動,可我們那時學運的核心主張是抵禦外侮,反對國際軍國主義者的不正義,並且呼籲同學們要擁有充分的責任心和歷史感。

時代畢竟不同了,我們那時正處於「白色恐怖」時期的一黨專權之下,而如今的兩黨政治則流為惡性競爭。最終,帶頭的學生卻淪為政黨的工具,恰似我當年極力批判的「職業學生」。

四、

此次,政大圖書館將去年(2013)的這場學術會議整理成冊,我想對館長劉吉軒與數位典藏組暨組長莊清輝表達由衷感謝,也利用這個機會,將個人與這本論文集的關係作個說明。

最早是在四、五年前政大圖書館的數位典藏計畫,當時擔任組長的譚修雯,與柯雲娥、張惠真等諸位女士積極地與我聯繫,希望個人提供民主運動的相關資料。構想很好,幾位更是熱心,我也有意願提供,尤其是臺大哲學系事件的相關史料,只是後來在兩地忙碌的過程中,我們的聯繫就少了,計畫因而擱置。三年前,感謝任教於世新大學口語傳播學系的夏春祥,願意在研究相關主題的過程中,將兩方重新聯繫起來,並積極地聯絡各方人士籌辦2013年底的研討會。

在去年十一月十五日上午「《大學雜誌》的回顧與前瞻」的會議場次中,我們當年的親身經歷者有機會在公開場合一同回味過往,也互相惕勵地看向未來。後來,我也看到了由華中師範大學歷史文化學院何卓恩教授的博士生韓毅勇,和協助我整理檔案、記錄現場的助理黃建波整理出來的會議討論逐字稿,他們幾位與當天下午幾位青年學者與研究生對於《大學雜誌》的研究論文,更是今日表達對那個時代紀念的最佳方式。所有這些都讓我倍覺溫馨,也想起我的老師殷海光過世前給我的一封信,他說:「鼓應,此刻在燈下和你寫信,說不出的淒涼。人與人之間,只有內心溝通,始覺共同存在。人海蒼茫,但願有心肝的人,多多相互溫暖。」(本文轉載自《大學之道》2014年12月國立政治大學圖書館數位典藏組 編)

【後記】憶老楊,《大學雜誌》前總編輯楊國樞|何步正 《大學雜誌》前執行編委

1968年,我在臺大,唸經濟系。在臺大附近溫州街,租房子。同居人有王曉波,黃樹民,陳秋坤,王中一和黃榮村。都是臺大不同系的學生。經常來往的朋友,有鄧維楨,蘇慶黎,王拓,胡卜凱,郭譽先,劉容傑。是各路人馬的大本營。

鄧維楨已畢業。獨資辦《大學雜誌》,邀我當編輯。出文集,杜鵑花城的故事,大虧。雜誌出刊,鄧老是老板兼打雜,我是約稿編輯校對,一腳踢。曉波,王拓,卜凱,所有朋友都是推銷員,一律義工。四個月下來,全賠。

老鄧不幹了。我們僑生,我,邱立本,甄燊港,馮耀明,卓伯棠,共同集資,募款硬索,勉強出版了幾期。都是窮學生,無以為繼。張俊宏邀請青商會,獅子會資助,張襄玉也出資支持,直到環宇出版社接手發行,編輯社員擴充,《大學雜誌》才算納入正軌。

經常出席編務的編委有,楊國樞,丘宏達,陳鼓應,張俊宏,許信良,鄭樹森,何步正。鄭、何是政大臺大學生,楊、丘、陳,是臺大老師,張和許是國民黨中央黨部的黨工。編輯部在張俊宏家。日常編輯開會是在羅斯福路臺大師大之間的一家咖啡室。

楊國樞是最負責任的編委,看最後大校,因此我和樹森經常要去臺大心理系他的辦公室談稿件。編委間,我們互相直呼名字,但和國樞見面次數特多,我和樹森覺得特別親切,就叫他老楊。有一次,國樞請我倆吃飯,説:你們為什麼叫我老楊老楊的呢,好像叫花王老楊一様。我和樹森一起說,我們改。

其實也是,國樞是系主任,我倆是學生。在系辦公室學生叫系主任老楊,是有點那個。之後,我稱呼他楊教授。相安無事。及後,開編輯會議,我們慣了互叫名字,鼓應,俊宏,信良。就這樣子叫。單獨稱他是楊教授,每個人都抬起頭來,那裡來的教授?這下子,國樞坐不住了。又請吃飯,就叫我國樞,成麼。自此,直呼其名。

好幾年後,我去心理系探望楊國樞和黃榮村。一起吃飯。楊是系主任,黃是老師。黃尊稱楊教授,我一下子還是老規矩,國樞。榮村瞪起眼睛看我,好無規矩。蓋我和榮村是同輩,都是學生輩。

國樞當編輯,十分專心盡力,比較敏感的內容,他會和我一起到印刷廠,看上機印刷前最後大樣,校對再三無誤,才簽字上機。

編輯事務上,看法容有不同,當時大家都稱心直說。萬一出事了,國樞也一力承擔,絕不避肩。

楊國樞兄是我看到的,在這個時代,難得一見的真君子。

【後記】一枝健筆 一介書生|陳達弘 《大學雜誌》發行人暨總經理

日前從陳鼓應兄處聽到少廷兄仙逝的消息,隨後接到前南投縣長彭百顯兄轉來的訃聞,證實了這個不幸的消息。回想當年我們一起在《大學雜誌》共事的日子,真是百感交集。

1968年《大學雜誌》創刊之初,少廷兄投身編務,之後更擔任社長,與《大學雜誌》眾多有志之士,無懼威權體制壓力,提出了知識份子對國事的建言,為臺灣的民主化與自由化,開拓出一個波瀾壯闊的局面。

1970年《大學雜誌》改組,我擔任總經理,與少廷兄接觸頻密,相知更深,對他那種言人所不敢言,為公理正義,雖千萬人吾往矣的精神,非常欣賞。而他堅持理想又不失率真的書生本色,也讓我留下深刻印象。

《大學雜誌》當時匯聚了思想前衛又胸懷抱負的知識青年,對時局頗多批判,少廷兄即是其中一枝健筆,有所主張,無不振聾發聵,發人深省。「中央民意代表的改選問題」一文,就是少廷兄最具代表性的大作,勇於挑戰法統禁忌,觸怒當道,引爆軒然大波,但也讓這個敏感議題攤在陽光下接受檢視。他公開主張中央民意代表應該全面改選,超越時代的眼光,以及過人的膽識,如今回顧,除了感佩,更多感慨。

他雖然以雜誌論政,以文章報國,但不主張參政,更反對藉由雜誌做為私人選舉或從政的工具,並為此寫了社論,標明此一原則。為此,與雜誌內一位有意參選的重量級同仁意見相左,甚至爆發衝突,連我也捲進去,恩恩怨怨,糾纏多年。

我何其有幸,在參與《大學雜誌》運作時,能有機緣和少廷兄一起為雜誌、為理想打拚,也見證了少廷兄的嶙峋風骨。

在臺灣民主化、自由化的過程中,少廷兄的心血與貢獻已載於史冊,希望後人在緬懷之餘,也能深刻體會這位臺灣民主鬥士的典範,讓書生報國的情操與傳統延續下去。

2012-11-09 《自由時報》刋登

編者的話

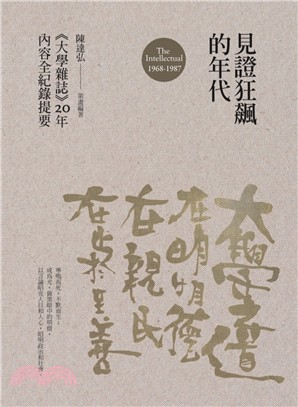

見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1987)

陳達弘 《大學雜誌》發行人暨總經理

在北大教書的陳鼓應兄返臺,敘舊之餘,談到北京大學、武漢大學的碩博士生,對研究《大學雜誌》非常有興趣,因為《大學雜誌》在當年白色恐怖陰影下,堅持知識分子報國熱忱,鼓吹臺灣政治民主與言論自由,掀起波瀾壯闊的改革浪潮,對當前也處於改革轉型熱潮的中國大陸,極具參考價值。

鼓應兄為了鼓勵這些碩博士生,極力為他們奔走,爭取研究補助經費,為數雖然不多,盛情可感。

當年我和鼓應兄都曾積極參與《大學雜誌》運作,一起見證過那段狂飆的年代,如今年紀漸長,熱情不減。鼓應兄帶來的訊息,感動了我,也激勵了我,我開始思考,可以為有意研究《大學雜誌》的學生,或有心以史為鑑、積極促進海峽兩岸持續進步改革的人士,做些什麼?

在此同時,政治大學圖書館和我洽談將《大學雜誌》數位化的計畫。幾經考慮,我提供七十年代的《大學雜誌》,供政大將之數位化,方便典藏研究。計畫完成時,政大圖書館特別舉辦一項數位史料與研究論壇,主題就是「知識分子與臺灣民主化:《大學雜誌》及其相關人物」。陳鼓應、南方朔、張俊宏、陳玲玉、洪三雄和我,都受邀出席。

政大對史料保存的重視,幾位《大學雜誌》當年的夥伴對那段改革歲月的回憶與肯定,讓我起了一個動念,那就是:《大學雜誌》是否應該重新出發?

《大學雜誌》曾有輝煌的過去,在臺灣政治改革過程中扮演重要的推動者角色。後來因為種種原因,在完成階段性任務後,暫時停刊。三十多年過去了,臺灣進入一個新的轉型時期,這一代年輕知識分子是否應該勇敢站出來,在眾聲喧嘩中,發出清醒的聲音。太陽花學運呈現出來的新世代心聲,值得深思,國是問題,更需要宏觀視野,多元思考。我希望重新出發的《大學雜誌》,能提供一個平臺,讓這一代的知識分子有報國的發聲管道,甚至兩岸能在這個平臺上交流思想與意見,促進兩岸共同改革與發展。

《大學雜誌》停刊後,臺灣不論是在政治經濟社會文化甚至國際與兩岸情勢方面,都有了翻天覆地的變化。這期間,知識份子有的仍秉持道德良知,不畏權勢,針砭時政,言所當言。但也有人向權位利益低頭,或為特定的意識形態服務,忘了知識分子的堅持與使命感。國家社會在藍綠惡鬥中虛耗,青年失去報國熱忱,也失去奮鬥方向。

有鑑於此,重新檢視《大學雜誌》當年集結知識分子為國家盡心,為人民發聲的歷史,當有其意義。

《大學雜誌》目前有成立復刊籌備委員會的想法,希望能夠廣納各方意見,我們推出《見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1987)》,算是籌畫復刊的第一步,由曾任《大學雜誌》主編的鍾祖豪兄與陳芊莉遍閱我個人收藏,以及國家圖書館、臺大圖書館典藏的《大學雜誌》合訂本,從民國57年(1968年)元月創刊起,到民國76年(1987年)9月止,近20年共209期(缺199至204期,另缺207期,因改組而佚失),每期內容都摘要整理,約七萬多字。這20年來雜誌的人事變動、重大事件,也都有扼要介紹,對研究《大學雜誌》的學子或相關人士,相信會有極大的參考價值。

為了更方便研究與參考,特將這209期的雜誌目錄與所有作者,編成索引作為附錄,也是保存重要史料的一部分。

復刊工作計畫中,千頭萬緒,但我們仍有一顆年輕的心,願和許許多多《大學雜誌》當年的編者、作者、讀者共同為復刊努力,更期盼青年知識分子熱情參與。新的時代要有新的思維,新的創意,請一起回應時代召喚,為臺灣的未來奉獻心力,再做一次歷史見證。

走筆至此,讓我不禁感念幾位老友:

其一,鄧維楨,創辦人(只做事不掛名),草創初期,為理想,出錢出力,從不計名利。沒有鄧維楨,就沒有《大學雜誌》,也就沒有《大學雜誌》後續的發展。

其二,張俊宏,對臺灣民主改革有其理想並深具卓見。我個人對他溫文儒雅,言人所不敢言之道德、勇氣,深為折服。我們給他一個雅號「政治醫生」。前二年,他還是一本初衷,不改其志,在臺大法學院舉辦「狂飆年代與知識份子」研討會二天。場面盛大,很成功。

其三,何步正,臺大經濟系,香港僑生,草創初期擔任總編輯,對人力資源開發有他的一套,我的參與也是受其邀約。

其四,阮義忠、郭承豐、藍榮賢及其他美編,對《大學雜誌》的美編設計上,有參與及貢獻者,一併致謝。

又不禁讓我追思起兩位:兼負《大學雜誌》重責大任的陳少廷社長與楊國樞總編輯。

可以說,《大學雜誌》因他們築基,才有往後20年的璀璨歷史。

最後,要特別感謝華品文創出版公司總經理王承惠有出版家的高度大器與知識見解,同意出版本書,也謝謝總編輯陳秋玲為編務的順利而費心,更謝謝國家圖書館曾淑賢館長,為佚失的缺期,動用各大學館際合作,並促其同仁努力協尋,盡力補全本書的辛勞,以及國立政治大學圖書館特藏管理組張惠真女士協助本書封面掃描事宜,在此一併致謝。希望本書的出版能有助於更多讀者及研究者。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代