♦ 若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2023/3/3

二月,情人節。染covid19。遵醫囑,獨居,閉門吃藥。

藥方共五天,每天早晚各一次,每次三粒。藥二粒,源自中國,一粒

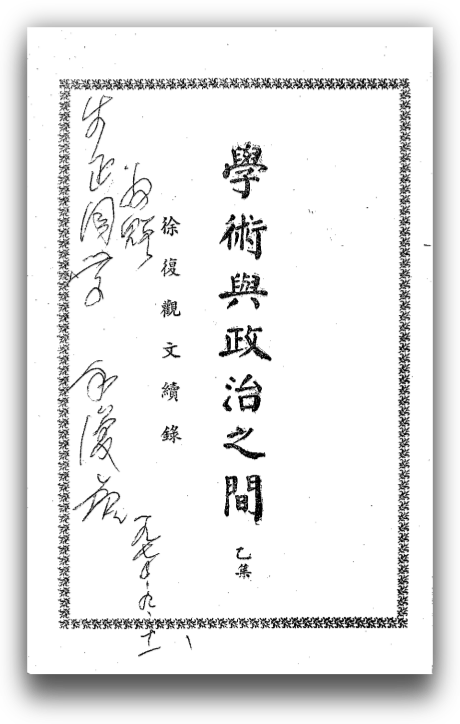

吃藥後,精神食慾俱佳。翻讀徐復觀老師的學術與政治之間一書。其

一九七O期間,徐老師移居香港美孚新村。徐老師的大仔住香港區,

我剛自臺大畢業回香港,任明報經濟編輯。馮耀明和朱國能,二位曰

徐老在香港,左和右的報界政界,名高望重。多次,在中華人民共和

當時,兩岸沒有正式的官方交往,這一老一少,在那種塲合,是稀有

——何步正

此文係應東京明治大學教授大野信三先生之約,為「新生亞細亞」月刋所撰,發表于該刊之五月號,正如其編後記所說:「有的是使日本人士聽了刺耳的;但確實提到使人考慮的要點」。我對該刊能發表這樣一篇「苦口之言」的文章,非常感佩,惟譯文間有訛誤,現將原文刊出,藉供國人參考。

亞細亞的新生,在理論上,是每一亞細亞人的新生,每一亞細亞人應負同等的責任。但在事實上,因各種主觀客觀條件的不同,此種新生,還是會先從某一二個國家開始;先要某一二個國家頂天立地的站起來,作爲新生亞細亞的骨幹。尼赫魯現正意識的爭取此種地位;菲律賓自去歲大選,政權得到平和的移轉後,也可能有此資格。但從最現實的觀點看,由日本新生來促成亞細亞的新生,比較上更是事半功倍。可是,就我所能了解的日本民族性來說,日本能不能擔負此種責任,或者依然如過去數十年的教訓,日本的强盛,反成爲亞洲新生的絆脚石,結果,日本自己也被絆倒,這到了值得日本人士作真正的反省。外交詞乃至普通的 應酬話,在這種眞實問題上是沒有意義的。我願以日本的友人的資格,在這一點上稍盡諍言之誼。

日本民族最大的長處是「好善」。孟子說:「好善優於天下」。 這是日本能實現明治維新大業的總根源。在明治維新之前,日本與中國接觸,便吸收了中國文化,並由中國而吸收了印度文化。其吸收的規模、速度與深度,不是世界其他民族所能比擬。明治維新後的吸收西洋文化,正是此一好善精神的自然成就。在所謂「善」的面前,投擲出自己的全部生命力去追求獵取,而將自己的生命融解於善之中,這在個人已經是難能可貴,何况是一個民族。我覺得日本人應引此自豪,不應被不十分正確的民族自尊心所蒙蔽,阻遏住此種精神的繼續發展。

日本民族最大的缺點,不是一般人所說的只能模仿,不能創造,乃至因模仿而失去主體性的這一類的指摘,這都是似是而非之諭。我認爲他眞正的缺點,是在不能「與人爲善」。這個「與」字,有推許,協同,助成等意義。中國與人為善的最早例子,是尚書最後一篇秦誓上所說的「人之有技,若己有之;人之彥聖,其心好之,不啻如自其口出,是(實)能容之」的一段話。後人因爲這一段話,竟以爲孔子預知秦將繼周,所以尙書終於秦誓,這當然是出於附會,但亦可見「與人爲善」的精神,在中國文化中,是看作和「好善」的精神,同等重要;並且認爲自己好善的人便會與人爲善,二者是一個精神的連貫。可是日本民族,在這一 點上並沒有連貫下來。自己好善,却並不與人為善,甚至走向相反的方向。

關於這一點,我可以舉兩個小的例子,其實也並不算小。我在日本陸軍士官學校求學的時候,日本教官對於中國學生,在教課上總是採取保留的態度。和日本學生同樣的戰術作業,但教官並不發給同樣的原案,日本學生用的原案成「講授錄」出賣的時候,決不許中國學生買。後來有的中國同學花多錢買到一兩部,我也偷着看過,內容固然比發給中國學生者精彩,但由現在看起來也實在尋常,更說不上有什麽國防祕密。這不僅是士官學校如此,更不是我那一期如此,所有中國人在日本受軍事教育的都是如此。因此,凡是稍爲有點良心血性的中國留日學生,沒有一個不是堅決反日的。日本人士,不想造就不願與日本作戰的中國人,而只想造就勢非與日本作戰不可,只是在作戰能力上比日本人差一點的中國人。這種想法,實近於可笑;但這是絕大多數的日本人士的想法。

和我鄰居的一位朋友,他是曾在日本某帝大學醫的。有一次,他慨嘆的和我說,「英美在中國所教育的醫學人才,它總想方法培養到底,所以中國好的醫生,多半出于這一系統。日本人在中國,在朝鮮,在臺灣,培植了大批的醫學人才;尤其是朝鮮臺灣,可以說是日本的醫學勢力。但日本人對於這些地區的醫學人才,決不像英美一樣,培植到底,而一般的只能使其當助手,當副教授;所以在醫學上站不到地位,這是日本文化政策的大失敗。」不過,這位朋友認這是日本的失敗,而日本人士或者認這正是它的成功。有一位日本朋友問我:「爲什麽中國留英美的學生都很活躍,而留日的學生這樣多,却不活躍呢?」我當時只笑着以政治的理由作答覆。其實,最根本的原因,是因爲日本的「支那通」乃至一般與中國有關的人士,從文化上也不肯和中國的留學生作誠懇的合作。許多做中國工作的日本人,只是以一時利用的心理來講中日親善,與中國人來往;所以中國的留日學生,除了品格太差的以外,大多數認爲和日本人在一起,不僅沒有好處,反要受各種不名譽的嫌疑。這是日本在文化這一部面上,幾十年來的積累所給我們的印象。

若在政治這一部面上,中日過去的關係,中國人可以忘去,但日本人自己不應當忘去。我總結的說一句,日本過去是把自己的前途,放在鄰國的衰亂以至滅亡的這一基本假定之上。只要中國多現出一分希望,日本便多增加一分對中國侵略的決心。正如我上面所引的秦誓的另一段話:「人之有技,冒疾(妒嫉)以之......是(實)不能容」。由一九二八年的濟南事變以至九一八事變、七七事變,都從這裏得到最真實的解釋。結果,中國的建國失敗了,而日本也一樣的經過一度亡國之痛。所以秦誓對於那種妒嫉他人爲善的人所下的結論是「以不能保我子孫黎民,亦殆(危)哉」。這是日本人士今日所應眞正接受的古訓。

戰後日本不樂與人爲善的心理,即妒嫉人爲善的心理,更向兩個方向發展,益增加日本的混亂與困難。一是表現在日本自由主義者及右翼份子的反美的情緒之上。日本左翼份子反美,是可以理解的;日本對美國的政策有所批評,也可以說是當然的。但日本的自由主義者及右翼份子,反美反得如此的普遍和激烈,則只有上述的心理才能加以解釋。從最基本的政治利害看,從日本的地理形勢,從日本的經濟條件看,我不認爲反美是日本自由主義者及右翼分子的出路。但日本的輿論,常超出常識之外去衡論日美關係乃至世界關係,使日本的國策,暗地裏常是動盪不定。我覺得這不是日本人士的認識力不足,而是上述的心理作用壓蔽了它的認識力。

另一方向,是正向日本自身伸展。日本人的好學的精神,守秩序的精神,尊師重道的精神,是我們素所感佩的。但現在日本各大學的學生,破壞社會的心理,超過了充實自己的心理。於是好學的精神低落,師生的情誼日薄,大家心裏總藏着一股怨氣,好像淘氣的小孩子,非把自己手上的玩具弄壞不可。弄壞以後又當如何,也和孩子一樣的不認真的想下去;這眞是最可悲嘆的現象。前不久,我的一位朋友赴美考察返臺,道經日本,特地到仙台去看看他的母校。回來後,他向我說:「日本已經變樣了;學校已經不是戰前的學校。而從東京到仙台的火車,其亂糟糟的情形,連臺北到臺中的火車情形都趕不上」。這一切,是說明不樂與人 爲善的心理,轉向到國內來以後,便形成對於社會的嫉視敵視心理,凡覺得不是我的東西,都不是可愛惜的東西;我不能支配現在,便只好打倒現在。這樣一來,日本對國外不樂與人爲善的心理,發展到危害了自己原有的好善的基本精神,而益增加了共產黨的破壞活動,延宕了日本進一步的發展。至於亞細亞現在許多國家,害怕日本的復興,不敢和日本合作,可以說是「事有必至,理有固然」。

日本人士戰後與外人來往,無形中喜歡流露出「叫窮」的口氣,這是當然的,戰爭毁滅了一個東方强大的帝國。但日本爲了自己策勵自己而叫窮,是可以的。爲了對美國外交的討價還價而叫窮,也是當然的。可是不可以在亞細亞之前叫窮。因爲在亞細亞中,日本還是居於比上不足,比下有餘的地位。所以日本在亞細亞,應當是先有所與,然後有所取。先多幫助人家,再想得到人家的幫助。最低限度,在精神上,在文化上,應當如此。這便叫作東方文化精神的「與人爲善」,便是以日本的新生來促成亞細亞的新生,只有新生的亞細亞,才能有真正新生的日本。

日本人自己期待着自己,亞細亞也在期待着日本人。日本明治維新的偉業,是亞細亞人的光榮,是有色人種的光榮。但因不樂與人爲善的心理而使其鄰人未受其福,首受其害。在這種地方,日本人士應有勇氣作眞正精神的反省。不過,在我認識的少數日本友人間,不僅充份表現日本民族固有的好善精神,而且也充分流露出與人爲善的精神;則我上面的觀察,或者並不得當,或者日本的明智之士,在精神上已經有了大的反省了。

四三、五、二三 中央日報

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代