♦ 本篇文章轉載自 亞洲週刊。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2021/8/16

余英時是現代重要的中國思想史家,政治上徹底反共,認為中共是邪惡政權,同輩的史家唐德剛、黃仁宇以及霍韜晦對中國有不同看法,對中共有更多同情的了解。另一著名史家何炳棣曾經讚揚毛澤東,晚年修正。中國局勢變幻,讓海外的中國史家都有迥異的判斷。

余英時幼承庭訓,父親余協中對他影響甚深,余協中是史學大師陳垣的學生,後曾任南開大學歷史系主任,學而優則仕,投入國民政府任智囊後,則歷任東北外交委員會常委兼研究部主任、國防設計委員會外交組委員,曾分別服務過張學良、蔣介石兩個「委員長」,後在戴季陶麾下任考試院參事。父親是國民黨高幹的經歷,多少影響了余英時的政治判斷,在《余英時回憶錄》也曾提到,國共內戰末期父親在香港勸他留港,起初余英時拒絕,但在火車上幾經思考,接受父親的建議,留在香港師從錢穆,改變他的一生。

更促使余英時反共、對中共政權深痛惡絕的是他親身經歷,童年時期,余英時家鄉安徽潛山發生「新四軍」高敬亭所部屠殺三百鄉民的「二一五事件」,十四歲時,余英時又親眼目睹族兄遭新四軍殺害的屍體,耳聞目睹使他對中共的暴力感受猶深。

及至六四鎮壓爆發,表妹張先玲之子王楠年僅十九歲,就在天安門西側南長安大街被殺,及後張先玲成為「天安門母親運動」的領袖,海外的余英時更深有感觸。

余英時留在香港求學,受錢穆薰陶,堅持文化中華的理想,反對中共對中國傳統文化的破壞,一九五二年就說:「極目中國大陸,是一片黑茫茫的統治思想。」直到一九七八年余英時在美國擔任教授,隨美國漢代研究訪華團團長到內地訪問,及後就矢志中共不亡,不再踏進神州大地,一九九五年最後一次到港,回歸後也未曾回到中國內地。

中共改革開放,歷經八九民運以及三十年的翻天覆地改變,余英時也未嘗改變立場,始終認為中共本質沒有改變,是「用暴力來鎮壓一切,用錢來收買一切」的邪惡政權,六四事件後,余英時決定不和中共當局有任何往來,也盡可能不見中國籍人士。他認為:「我覺得沒有意義了,我們在海外也沒有辦法起作用。」

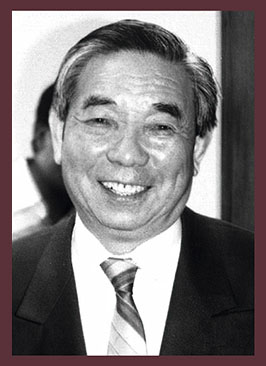

唐德剛看好中國未來

余英時與唐德剛都是寓居美國的華人歷史學家,二人同是安徽老鄉,唐比余大十歲,彼此也是熟朋友。在政治上二人曾在七十年代共同參與保釣運動。兩者術業有異,余專攻思想史,唐德剛擅長近代外交史、海軍史,對中共的看法也有顯著差異,這種分別尤其顯示了在對周恩來的評價上。

一九九八年,兩人分別在不同政論雜誌寫關於周恩來百年誕辰的文章,余英時在《周恩來的教訓》裏認為:「我們只需認識到,周臣服於毛以後,再也沒有他自己的獨立意志、獨立判斷、獨立主張、獨立人格……便足夠了。」但矛盾地,他同時又認為:「周於文革期間,確曾在巧妙的手法之下,用種種包裝的藉口,保護過不少幹部。如果將來有人作統計,一定可以發現,他所保護的都是毛所憎惡的『城市邊緣人』,特別是知識份子。他究竟比毛多了一點現代眼光,知道中共政權如果要維持下去,絕不能缺少具有現代科技訓練的人。」此又反過來認為周恩來有獨立意志,能夠保存善類,但余英時始終相信中共有邪惡本質,任何人進入裏去,都會為之改變。

唐德剛則以「比較史學」的方法,評價周恩來的歷史地位,寫了《比較史學燭光下的周恩來》,把周恩來視為首相級別的人物,能與之相比的,「只有孫中山、袁世凱、段祺瑞、蔣介石、汪精衛、毛澤東、劉少奇、鄧小平、江澤民、蔣經國、李登輝等幾個人」。他對周恩來極為肯定,認為沒有周恩來,文革的浩劫很難結束:「文革是個民族的浩劫;周恩來如不忍辱負重,堅持到底,我怕毛澤東雖死,文革不能結束也。……中國之有今日,周公忍辱之遺澤也。」及至八九民運,唐德則更假設性地說:「周氏如能活到鄧小平的年紀,天安門事件斷然不會發生。」唐德剛不認為殘酷鎮壓就是中共本色,而是認為歷史充滿了偶然性,也與人物有關係。

作家吳章銓曾經評價唐德剛,說:「唐先生的特點是直言,他熱愛中國,他經常說的是『中國很有希望』,這個很有希望不是針對某一個政權,而是對一個國家、民族的反思。他一直在說,愛國不是愛某一個人。在政治上,他不傾向於任何黨派。」

黃仁宇大歷史理解中共

黃仁宇是余英時在密歇根大學的博士生,雖是學生,但卻比余英時年長,畢業後是師友,黃仁宇畢生未嘗在美國學界知名,甚至被美國漢學巨頭費正清排擠,在紐約州立大學被解僱,學途極其不順,直至一九八一年出版《萬曆十五年》,才開始爆紅,黃仁宇畢生主張「大歷史觀」,他也因此對中共多了幾分體諒,有一種「同情的了解」(Sympathetic Understanding)。

黃仁宇在六四事件前寫的書信就提到:蘇聯和中國這兩種體制成為可能,因為同屬戰時體制。中國即一直在準備著「早打,大打,打核戰爭」的打算。直到一九八五年六月中共中央軍委會擴大會議才把這政策扭轉過來。「當初我們不同意你們如此的做法,可是以後在海外平心靜氣的把所有的資料全般展開,我已經在你們的行動之中,看出其間的道理所在。如此的存積資本不可能因平時狀態由合法的秩序主持之,而只能以戰時狀態全面徵集人力物資以高速的方式完成」,對於中共以此迅速進行資本累積雖然殘酷,但卻有所肯定。

信中,他更有一大段文字談及土地改革,「這種種行動既曾被罵作欺世盜名,也曾被恭維為最前進與最徹底的改革。我們學歷史的人,只因為這種行動不可逆轉(今日縱解散人民公社仍不能恢復到一九四八年前的狀態裏去),也不能再來,才大膽的指出它在歷史上的長期的合理性」,認為從大歷史觀點看,中共的改革具有長期的合理性。

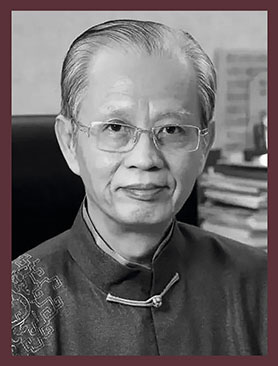

霍韜晦反對佔中

余英時受業於錢穆門下,但從未以新儒家門人自居,多番強調自己不是「新儒家」,作為史家,他更重視「研究工作,所選專業的領域中取得一些真實的成績,對於同行們產生積極影響」,而非思想上的發明,更強調自己是新儒家的多是哲學家唐君毅、牟宗三的學生。與余英時政見有嚴重分歧的莫過於新儒家的第三代霍韜晦。

霍韜晦是哲學家唐君毅的學生,在二零一四年香港佔中期間,霍韜晦發表《香港知識分子何在?——論當前世界政治的躁動與香港學生「佔中」》,認為:「即使要奉行西方民主,也可以從長計議,也可以逐步邁進。為什麼要那麼高調,拒絕協商呢?何況,我們難道沒有自己的思考能力,一定要按照『國際慣例』嗎?學生的叫價,已達到不可理喻的地步,還要衝擊政府總部,發動罷工、罷課,癱瘓香港,讓所有香港人都付出代價。一時憤激,便要玉石俱焚,為什麼呢?」

余英時則由始至終對佔領中環多所肯定,認為公民抗命理念崇高,值得支持:「我也是有理由的,他們提出的口號是用『愛與和平』佔領中環,不是用暴力,這就是美國哲學家John Rawls提倡的civil disobedience(香港稱公民抗命,台灣稱公民不服從),這表示你(指中共)並不能得心應手,我抗議我也知道你不會馬上改變,不會讓我們自由提名選舉,但你(指港人)不能做乖孫子了,不然下一個又來一個命令,你又做乖孫子,第三次又是如此,最後你不變成百分之百的奴隸了嗎?」

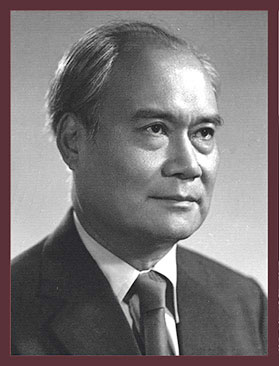

與余英時同輩史家裏,何炳棣就走到另一個極端。一九七一年訪問大陸之後,回到美國曾發表演講《從歷史的尺度看新中國的特色與成就》,為毛澤東大唱讚歌:「經過了文化大革命,中國人民才第一次變成了國家的真正主人。」

何炳棣與余英時的兩極

直到八十年代初,何炳棣依然不斷為中共改革開放說好話,直到晚年,許多華人勸他把《從歷史的尺度看新中國的特色與成就》重印,他卻懊悔地說,「我卻願意把它忘掉,因為它雖有史實與感情,但對國內新氣象只看到表面,未能探索新氣象底層的動機。同樣願意忘掉的是七十年代和八十年代初所撰有關中國資源和經濟前景的一系列文章」,在回憶錄《讀史閱世六十年》,更是對親毛的事蹟隻字不提。

余英時是二十世紀下半葉最重要的中國思想史家之一,同時也作為公共知識分子在政治上積極參與,同一代的黃仁宇、何炳棣、唐德剛、霍韜晦等人都曾因歷史機緣,站在同一陣線,卻又因歷史滄海桑田,在政治上出現歧見,甚至完全走到對立面,固然是人格使然,更代表中國數十年來的變化之速,讓這些最聰明頭腦的判斷,迥然不同。

亞洲週刊 2021年33期 2021/8/16-8/22

|

|

|

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代