♦ 本篇文章轉載自 亞洲週刊。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2022/1/24

榮獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎的劉香成,在新書《世界不是這樣的》,展示他過去約半個世紀的新聞傳奇,如何用鏡頭捕捉新聞的決定性瞬間(The Decisive Moment)。他在中國與西方社會中穿梭,採訪六四事件、蘇聯解體,以及韓國、印度、阿富汗巨變,曾被KGB特務打了一拳,歷經各種驚險場景,贏得世界各地的鮮花與掌聲,他說:「二十世紀最後二十五年的大新聞我全部都在場。」

從二十世紀七十年代初尼克松(尼克遜、尼克森)訪華起,劉香成認定人類歷史上「最宏大的故事」開始了。如果從一九七六年因毛澤東逝世他趕到廣州觀察「毛之後的中國」算起,這個過程已經持續近半個世紀。二十五歲第一份工作就在美國最主流的媒體之一,那個時代(一九七八年至一九八三年),西方發表的關於中國的照片,百分之六十五都是他拍攝的。之後,劉香成輾轉洛杉磯、印度、阿富汗、韓國及當時的蘇聯等多個熱點地區,見證並紀錄下很多世界標誌性事件,不斷捕捉「決定性瞬間」(The Decisive Moment),他說:「二十世紀最後二十五年的大新聞我全部都在場。」這位曾經受「身份危機的焦慮」所驅使的普立茲獎(又譯:普利策獎,Pulitzer Prize)得主,如今來到「從心所欲不踰矩」的七十歲,話語中自有一種千帆閱盡的淡然。

劉香成口述的新書《世界不是這樣的》由香港天地圖書公司出版,前《新京報》記者武雲溥編著,在全球華人社會廣受矚目,因為他揭開了過去很多轟動全球的新聞大事背後的「決定性瞬間」都是由劉香成在千鈞一髮之間所捕捉,也奠定他成為一位世界級的攝影大師的地位。

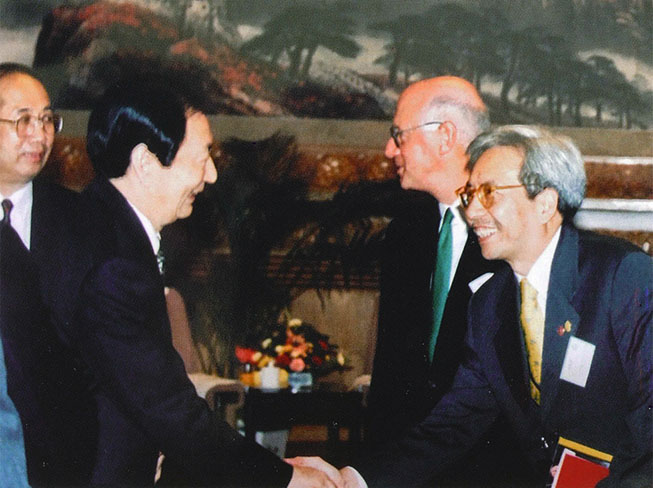

《世界不是這樣的》:劉香成口述自己攝影生涯(圖:天地圖書提供)

二零二一年,世界仍在疫情籠罩之下。一頭銀髮的劉香成年初照例來到最喜歡的香港南灣海灘,說服了救生員讓他下海。遊完「新年第一泳」,他飛赴上海,趕在春節前完成十四天的隔離「出關」。「有很多日常工作要處理」——二零一五年,劉香成在那裏創辦了非盈利的攝影博物館「上海攝影藝術中心」。

他在上海待到現在,不到一年,「完成了兩本新書,四個展覽」,在二零二一年的最後一天,他在微信朋友圈這麼總結道。劉香成希望北京冬奧結束之後,「如果兩邊往來不再需要隔離,我想回香港一趟。香港好多事情要辦,外國記者俱樂部已經在為我的新書《世界不是這樣的》準備一個午餐會」。他也爽快地接受了亞洲週刊邀請,答應出任二零二二年香港書展名作家系列講座的嘉賓。

里程碑式的一年

對一九五一年十月出生於香港的劉香成來說,二零二一年不僅是他人生踏入七十——中國人所謂「從心所欲不踰矩」之年,更是他似水年華的追憶中,充滿「里程碑」印記的一年。

二零二一年八月十五日,當阿富汗塔利班重返首都喀布爾,劉香成回憶起一九八八年他從印度新德里趕赴阿富汗,報道幾十萬蘇聯軍隊在佔領阿富汗十年後不得不撤出一埸失敗戰爭的情景。「我隨第一批塔利班攻進城裏,佔領了總統府後,愛玩的塔利班游擊隊員扛著AK47在總統的床上跳舞,又躺在總統的浴缸裏彈吉他……」拍下這一幕幕的劉香成多年後猜測:「這景象正在重演,美軍遭受同樣結果。」

劉香成(中)報道蘇聯從阿富汗撤軍槍林彈雨(圖:天地圖書提供)

向來不大喜歡提所謂戰地記者經歷的劉香成,難得地回憶起一個細節:有一次跟另外兩個記者——一個文字一個攝影,在喀布爾機場,「我說停下來我想拍蘇聯士兵,拍完往回走的時候,我跟那位文字記者換了一個座位。車一開,蘇聯兵就開槍了,AK47的子彈穿過車輪鑽進車皮,通過彈簧打中了文字記者的屁股,我們趕去紅十字會,醫生說好幸運,子彈離你的『命根子』只有一公分,我一聽嚇壞了,那個位子本來是我坐,我的屁股比他窄好多,開始冒冷汗」。

然後是戈爾巴喬夫(又譯戈巴契夫、戈巴卓夫)辭職、蘇聯解體三十週年。一九九零年初,劉香成作為美聯社派駐莫斯科的首席攝影師來到蘇聯,經歷了帝國崩盤的整個過程,也在四十一歲之時,迎來了職業生涯的高峰:和莫斯科分社的同事分享了當年的普立?現場新聞圖片報道獎。

「明天就是戈爾巴喬夫辭職和蘇聯解體,冷戰結束三十週年,我們都知道那不是『歷史的終結』,而是新的地緣競爭的開始。希望中國能堅持繼續『把自己的事情辦好』。」在二零二一年的平安夜,劉香成這麼說道。

在目睹一個帝國墜落的同時,劉香成也看到另一個國家崛起的勢不可擋。一九九七年,回到北京的劉香成出任世界最大的媒體集團美國時代華納駐華首席代表。

「去了之後,第一件事情就是替它做一九九九年上海《財富》全球論壇。之所以有這個決定,跟媒體人本能的敏感、直覺很有關係。」劉香成想到,一九九九年正好是中華人民共和國建國五十週年,「要不要抓住《財富》五百強這個品牌?那個年代中國能上《財富》世界五百強榜單的企業還只有一家,我就想如果能讓《財富》論壇來到中國,等於把全世界最大的資本家——當年時代華納一年的營收相當於新西蘭一國的GDP——請到中國,它發出的強大信號就是,中國的改革開放達到了一個高度。我決定來推這個事情」。

一推之下,劉香成發現國內全力支持,整個過程變得出乎意料的順利。「會議圓滿成功,也推動了中國加入WTO的進程,那時談判已進入最後階段。第二年財富論壇又去了香港,甚至克林頓也跑來了,這是很少有的,接著二零零一年就談成了」。他認為,中國進入WTO,「這不是小事情,它完全配合了中國的發展,中國有今天,跟當年加入WTO是不能夠分開的,因此帶來的高速發展,震撼了世界」。

幾件事情碰在一起,是歷史的偶然嗎?劉香成只是說,那一次,世界五百強企業中有三百八十多位董事長、CEO蒞臨上海。「晚宴之後,大家一起跟著江(澤民)主席走到黃浦江邊,觀看空中綻放的焰火,留下對未來中國的深刻印象。焰火時間很長,我當時就覺得,這個時刻就像中國崛起的先兆,很有象徵意義。」

冥冥之中,劉香成用一場盛大的資本派對預言般地擁抱了即將到來的時代變革。但任他再有想像力,怕也想不到僅僅二十年後,中國企業在《財富》世界五百強榜單上的上榜數量(一百二十九家)已超過美國;到二零二一年,這一數字更達一百四十三家,再創新高,領先優勢進一步擴大(比美國多二十一家)。

劉香成的故事,有時候感覺像是一部置換了時空背景的《了不起的蓋茨比》。

香港是他的出生地。兩歲隨母親回到家鄉福州,九歲重返香港,十八歲負笈紐約,二十五歲以《時代》週刊自由工作者身份赴歐採訪遊走,二十七歲作為《時代》和美聯社首席攝影師常駐北京,之後在美聯社洛杉磯、新德里、漢城、莫斯科多地分社不斷刷新社史紀錄,直到一九九二年摘取新聞界至高無上的榮譽、當年的普立茲現場新聞圖片報道獎。

「說來說去,一個人的成長跟教育密不可分。我不否定,一路過來,很多貴人相助」。他提到時代集團總裁凱爾索.蘇頓(Kelso Sutton)。「上世紀七十年代一個黃皮膚的人要進美國主流的《時代》週刊是完全不可能的事」。有一天在紐約洛克菲勒中心《生活》(LIFE)雜誌實習的劉香成接了一個電話。「那人說『劉先生,你上來看看我吧,我是你大學老師的同學。』我就上去了,天吶,一上去發現他是整個時代集團的總裁,Kelso Sutton,個子矮矮的,抽一根大雪茄。他開門見山,也不客氣,說『小夥子,這輩子你想做什麼?』看他這樣說,我也直截了當告訴他,我想去中國」。

那是一九七六年,劉香成二十五歲。那個年代,「沒有一個人像我這麼明確說要去中國,Kelso Sutton給我創造了一個機會」。

兩個禮拜之後,《時代》週刊的圖片總監給劉香成打電話,「他說,劉,你拿幾張圖片給我看一看,我就拿了自己的街頭攝影作品給他,他說,好,你去中國吧。就這樣開始了」。

Kelso Sutton提及的劉香成的大學老師是利昂諾.曹(Lionel Tsao),蘇州人,是紐約市立大學亨特學院的中文教授。「他覺得我有悟性。聽說我在《生活》實習,就說你去見一見我在哈佛的同班同學,也沒有跟我說是誰」。

把劉香成帶到《生活》實習的則是被他視為恩師的瓊恩.米利(Gjon Mili)。這位阿爾巴尼亞裔攝影家拍攝的畢加索在鏡頭前完成一幅鬥牛的燈光素描,是攝影史上的經典作品。在大學的最後一年,劉香成選修了這位《生活》雜誌資深攝影師的課。「我父親做過報人,那個DNA還在我身上,我也不知道這位老師原來這麼著名,他看了我的作業就說,你畢業了就來我這裏做我的助手,我就去了他那裏」。

劉香成說,他到今天也不明白,「全班那麼多學生為何他把我帶去了《生活》,如果我不在《生活》實習的話,我老師也不可能介紹我認識Kelso Sutton」。

在他完成第一次中國報道回到紐約後,有人給他介紹認識《時代》週刊記者理查德.伯恩斯(Richard Bernstein,中文名白禮博),「說這是我們的中國問題專家」,這位費正清的弟子跟劉香成聊了幾句,後來跟《時代》總編輯說,有朝一日,若《時代》週刊要在北京設立分社的話,我要帶那個人去。「他的話加深了《時代》對我的印象,使得他們最後在決策的時候決定派我去北京」。

「如果當初我跟他談話談不下去,他覺得你沒有意思,或者你的中英文不好,沒法子跟他溝通,他肯定不會指定你,你說是不是?」到了北京之後,劉香成一邊作為簽約攝影師為《時代》週刊工作,同時也開始給美聯社供稿。當時美聯社駐京負責人是約翰.羅德里克(John Prescott Roderick),「延安時期他就採訪過周恩來和毛澤東,到了一九五零年他把美聯社上海分社的大門一關、揣上鑰匙去了東京,一九七一年『乒乓外交』他又回來。周恩來見了他說,羅德里克先生,謝謝你第二次打開中國的大門。中美建交後,美聯社自然派他駐京。他跟我合作,也很喜歡我。到了一九八一年,外交部新聞司給美聯社增加了一個駐京名額,美聯社想把這個位置留給攝影記者。這時候我已經見過美聯社總編輯,還有負責圖片的副總裁,他們約我吃午飯,大家很談得來,但當時北京屬總部在東京的亞洲分社管,分社社長希望派他們的圖片編輯尼爾.尤里維奇(Neal Ulevich)做首任駐華攝影記者,尼爾一九七六年已經因為拍攝曼谷暴亂事件得了普立茲獎,曾在密蘇里大學修讀中文,而且總管整個亞洲圖片,這個位置不給他給誰?但是羅德里克先生就跟東京說,不不不,我要劉香成。後來這個事情就擱到了總編輯?面上,最後總編輯發話,他說這個位置就給劉香成,等他離開的時候尼爾再去接,所以我同時間就成了《時代》週刊第一個駐華的攝影記者,也是美聯社第一個駐華的攝影記者。就是這麼奇怪」。

羅德里克如此看重劉香成不是沒有道理的。就像劉香成曾經說的:「總有這些人給我開門,但開了門你得自己走過去。」

當年審判四人幫是萬眾矚目的大新聞,「可是沒人可以進去」。劉香成回憶,那時候《大公報》、《新晚報》的羅承勳(羅孚)可以進去旁聽,「每一天他就跟我說,今天江青在法庭上喊了什麼口號……這邊聽完羅承勳的介紹,那邊我就跑到甘家口中新社那裏,他們有個很著名的攝影師呂相友去拍四人幫審判。他說你要用什麼圖片自己選吧。這樣的圖文出去,路透社給我取了一個外號,說美聯社有一個『多彈頭』火箭,文字、圖片都是一個人嘛,所以是多彈頭。那段時間美聯社給《紐約時報》施加了很大壓力,那個年代,一般情況下《紐約時報》看都不看美聯社發什麼,因為它是《紐約時報》嘛。但那幾年,它不得不天天盯著美聯社有什麼消息」。

劉香成對人性有著超乎尋常的洞察力。「你跟人家說話,要人家相信你,你說話就要負責任,要有道理。如果你一開口讓人覺得不靠譜,人家『天線』馬上就出來了。只有被訪人覺得你是個好記者,他願意跟你說話,你的獨家才會源源不斷」。他自認不管是馬路上討飯的、克格勃的將軍,還是國家元首,「我都跟他搞得好好的。攝影師不懂得觀察一個人你怎麼拍?要拍得一張深刻的肖像不是那麼容易的,除了那個人容許你拍,他還要配合你」。

他舉了一個例子。一九八二年《上海公報》發表十週年之際,美國前總統尼克松從上海前往杭州西湖,「也只有我說,尼克松先生,不要在這裏(拍),我們出去蹓躂蹓躂。外面的石橋、柳樹還有湖水,這樣的畫面才讓人知道你到了中國。他相信你的判斷力,就跟著你去了。這個(信任)在幾秒鐘之內就要建立,他周圍都是特保人員,他不點頭,我能把尼克松帶出賓館嗎?後來火車上他『送』啤酒給我們喝,當時還是外交部新聞司副處長的李肇星突然跑過來跟我說,劉先生你的相機在哪裏?我一轉頭尼克松正朝我這邊走過來……」這一瞬間成為劉香成一九八三年第一部攝影集《毛以後的中國》的經典畫面之一。

巔峰時刻的紅毯狂奔

在劉香成一生親歷的各種歷史現場中,一九九一年十二月二十五日的克里姆林宮,應是他最難忘懷的場景之一。那天,在戈爾巴喬夫讀完他宣布辭去蘇聯總統演說稿的一剎那,劉香成捕捉到他將講稿摔向講台時的不甘和落寞,從此蘇聯正式走入歷史。憑此歷史性瞬間,以及在此前後劉香成和他的同事們所拍攝的白羅斯工人抗議、政變失敗後的莫斯科街景、士兵與女友親吻組照,他成為奪得普立茲新聞獎的唯一華人攝影師。

整個過程魔幻得如同老天安排。「有些人無聊,說我是偷跑進去(拍)的,你試試偷跑進去?不可能的事情。我進去是我的同行,CNN董事長湯姆.詹森親自點將,因為戈爾巴喬夫曾答應,辭職之後,願意接受CNN第一個採訪。所以湯姆.詹森就說,這個獨家新聞得有人見證。也是怪了,那麼多人他就選了我——他那個電話給誰都可以打,他在電話裏問我,你要不要來?他也不告訴你做什麼,只是問我克里姆林宮今晚有活動你來不來?我說來」。

戈爾巴喬夫宣布辭職當然是大事件,但若用普通手法拍,「不就是新聞發布會的圖片嗎?想來想去,我就想一定要有一個很大的自我挑戰,我決定在他扔稿的時候拍,整個故事點是在那幾張紙上,因這是歷史的終結。我要那幾張紙在動,故把相機調到三十分之一秒,若用一百二十五分之一秒,二百五十分之一秒,紙就不動了,但若紙動人也動,這張圖片就虛了、就沒啦,我想還是要那張紙動,三十分之一秒,最後在暗房看到戈爾巴喬夫老兄沒有動,而紙是動的,我的心才放下來」。

聽上去這有點像賭博,但劉香成認為自己是「有備而來」。「歐洲跑來跑去都是教堂,一個比一個經典,在教堂裏我都是喜歡小光圈、很慢的快門,四分一秒、八分一秒,我有很多的鍛煉,所以我知道三十分之一秒大概是抓得住的,你有很多鍛煉才敢上,但這也不是百分之百的。若他大動你不是就沒了?好在最後抓下來這個時刻,若沒有我的萊卡很多次四分一秒鍛煉的話,是沒有把握的。因為你也不可以用閃光燈拍,那樣拍出來的效果太硬,而且紙也不會動,一張紙在動的照片,全世界的圖片編輯都會看到,這就是布列松說的『決定性瞬間』!」

按下快門劉香成就準備轉身離去。「我說我要走,那個克格勃(KGB特務)說,好不容易進來,採訪還沒開始你怎麼能走呢?我就在那一個勁央求,我要趕回去發稿啊。他說好好好,打開門讓我走。出了門,我像劉翔一樣在紅地毯上拼命地跑,克里姆林宮裏面的走廊又長,一轉彎看見所有的西方記者都在那等,他們進不來,看見劉香成一個人跑出來,知道出事了,有的恨得牙癢癢朝我伸出中指,fuck you!我聽都不聽,繼續跑、上車、看到俄羅斯國旗升上去、蘇聯國旗降下來……」

他的描述極有畫面感,禁不住問他,那一瞬間你拍了嗎?「我拍不到,那時急著要出去,但是我們紅場有記者,他們發了稿」。出乎劉香成意料,「我也沒想到第二天有那麼多的報紙把這張照片放上頭版頭條,全世界的圖片編輯都看到那個紙在動,當時他們看到的照片應該很多,但對好照片的判斷是一樣的」。

八卦地問起後來CNN董事長有沒有怪罪他,劉香成忙道:「沒有沒有,他都理解。(按下快門後)我不是被克格勃特務打了一拳嗎?他還問我有沒有事,我說沒事,因為隔著一個三腳架,拳打過來隔了幾層,不靈了,笑死了。第二天,偌大的蘇聯最高蘇維埃會場,戈爾巴喬夫一個人上去宣布,蘇聯解體了。」

離開「油墨的世界」

劉香成獲悉自己得到普立茲獎的消息,是在一個晚上。

「家裏電話響,我就拿起電話,紐約的圖片總編就說,劉先生我們得了普立茲獎。我說,哦,是嗎?寒暄了幾句,我就把電話掛起來,但當時我心裏面就說,總算沒有對不起莫斯科分社的這些哥們,畢竟這是行業裏最崇高的榮譽,我沒有帶錯這個團隊,我也沒有替中國人丟臉」。他回了一趟香港,請父親吃飯。「我爸爸喜歡吃紅燒肉,我跟他說,你儘管吃」。這麼多年在美國最主流的媒體工作,英文自然是劉香成的工作語言。不過他肯定地說,自己的英文「來自我父親和他那撥《大公報》同事」,「那些人的英文一個比一個好,有的是美國《新聞週刊》的撰稿人,有一位姓耿的叔叔,很多英文書裏的中國詩歌是他翻的……」

劉香成的父親、翻譯家劉季伯當年是香港《大公報》的國際新聞編輯。作家彥火在評價《正午報》時期的劉季伯時說:「他翻譯的新聞稿,都是達意而且生動,可讀性很高。」

「《正午報》、《循環日報》都是中資,我爸爸當年在《正午報》負責國際版,坐在他對面的是曹聚仁,坐在他右邊的是後來把李宗仁帶回來的程思遠。記得有一次父親回家說,今天美國人登月了,但是我們不可以登這條新聞,他氣死了……」劉香成記憶猶新:「其他的孩子暑假去玩,他會特別選一些美聯社、路透社的短稿給我,讓我翻成中文,然後他給我改。」這些通訊社的稿子可能總共不過二百字,「為什麼後來會影響我,我找不到一個直接的關係,但這樣的一種教育好像為我以後做新聞做好了準備」。

小學時,劉季伯安排這個最小的兒子去學油畫。「每個週末我就去跟當年《大公報》、《新晚報》的美術編輯李流丹學素描,李老師是印尼很好的畫家。畫了兩年,我就說我沒有這個天賦。但後來的畫面感、構圖其實是這個時候來的」。

劉香成在母親的老家福州待過六年。「這段經歷對我很重要,它是一道傷痕。大家都是紅領巾,但就是不給我;打蒼蠅,我比誰都打得多,裝在火柴盒裏交給班主任,沒想到不管怎麼打,我的政治表現還是只有三分」。就因為他大地主後代的「階級成份」,「所以我從小就有一種不可解釋的心理狀態,就是我要比你做得好」。

劉香成後來把福州這六年稱為他「第一堂的政治課」,「沒有上這堂課,你根本就不了解中國」。也就不可能拍出深刻的圖片,「我在西方學會了靠細節說故事」。他拍下峨眉山農民的家裏,一堆爛鞋旁,「這邊是聽華主席的話,那邊是毛主席像」。為何山溝裏的農家會有毛主席像?這些中國人熟視無睹的場景,傳遞出政治在那個年代的日常生活中無孔不入的信息。

他不諱言,「對這塊土地的興趣來自這段經歷」,「我記得學校的院子裏當年都寫著口號,我們要十年趕上英國,十五年超過美國」。回到香港,他開始「重新來學英文、學廣東話」。但是,那段經歷似乎已經永遠跟著他了,「那個地方現在在做什麼,變成什麼樣了……」

一九七二年尼克松訪華後,美國社會「上下都在說中國,安東尼奧尼的紀錄片《中國》也在國家廣播公司(NBC)上播,我一天到晚在圖書館閱讀一切能找到的與中國相關的材料。有一份葡萄牙耶穌會會士樂達尼(Le-Dany)在澳門編的《中國新聞分析》(China News Analysis),這些耶穌會會士都會說湖南話四川話等等方言,那個年代要了解中國很多時靠聽收音機,只有那些神父聽得懂領導人的方言,這本小冊子每一期只有八頁,我天天去翻看他們怎麼看中國,我就想如果你對這些感興趣,你怎麼能不去世界上最大的故事(發生地)?我已經明顯感覺到,中國就是世界上最大的故事」。

一九七六年毛去世,劉香成從巴黎飛回來、去了廣州。「那時買票都要通過中旅,說你不可以去北京,那我就留在廣州。我在廣州的馬路上捕捉跟毛主席去世相關的信息,突然間感覺到市民的臉部表情和肢體語言,跟我童年時代的大陸人不一樣了,好像放鬆了一點,沒有五六十年代看到海外來客的那種警惕。」只可意會不可言傳的感受,讓劉香成意識到,這個國家要變。「怎麼變我不知道,對我來說這是一個內心的大問號,所以我要回來,拍毛以後的中國」。

十來年後,劉香成來到職業生涯巔峰。先是一九八九年獲得美聯社年度最佳攝影師及密蘇里大學「全美年度最佳圖片獎」,一九九一年再奪美聯社年度最佳,然後就是一九九二年的普立茲獎(普利策獎)。「一個美國的最佳圖片獎,一個普利策新聞獎,再搞下去,把我派到白宮做首席攝影記者,我也沒有興趣,到歐盟的總部布魯塞爾做首席攝影記者,我也沒有興趣。正好林明達先生說,你回到亞洲來吧,我就問,回亞洲幹嘛呢?他說,做你喜歡做的事情。我是在想發展的事情,那個時候已經很明顯,世界今後的發展的龍頭是在亞洲,那我還是回亞洲好了,這樣第一站就回到香港」。

林明達是泰國富商,劉香成因為第二部攝影集《蘇聯:帝國的解體》在曼谷印刷,得以認識這位日後的黃衫軍首領,從此將人生重心轉回亞洲。

在與孫冕等日後中國叱?風雲的傳媒人在廣州小試牛刀後,劉香成回到香港做起《中》月刊。他借鑑VANITY FAIR(《名利場》)的做法。「VANITY FAIR的攝影很厲害,加上深入的文字報道,我就說拿這兩個特點去紀錄全世界的華人精英(成功故事),這是做不完的故事。所有的華人不會覺得他跟這個刊物沒有關係。」

《中》月刊發展速度很快,「每期有十二頁的廣告就可以盈利,才不到一年,我們已經做到了每期九頁廣告。沒想到金融風暴殺到,泰國農民銀行要收回貸給林明達先生的一百億美元貸款,他支持不住了。當時我準備把《中》賣給時代華納,讓他們接手。他們諮詢了很多人,都說雜誌很不錯,又沒有意識形態(障礙),在中國市場的前景是好的,但他們說:我們實在是不會做外文刊物,劉先生不如你回來,代表我們去開發中國市場」。

劉香成不得不暫時收起媒體大亨夢。自此這位世界上最優秀的新聞攝影師之一變身為媒體管理人,先後成為全球最大和第三大媒體集團時代華納和默多克新聞集團在中國的首席代表。

劉香成的故事是媒體黃金年代的最好註腳。這個時代是否已經一去不復返?劉香成搖搖頭:「在我的認知裏面,人永遠對人最感興趣,圖片也好文字也好,記者、作家、藝術家其實都是在講故事。人永遠希望有人給他說故事,一個孩子會不停地跟父母親說他的故事,父母親也會不停地跟孩子說故事,這個基本規律不會因為媒介的改變就消失了。在西方社會,第一本講述人的故事的書就是《聖經》,雖然新技術層出不窮,但你會不會因為這些變化就不去看《聖經》了?我覺得人不會因為有了手機就對人不感興趣了,反而可能因為有了手機(使人的故事)傳播得更快。每個時代都有每個時代的故事,都會有人去記錄有人去看。」所以,雖然這個行業「可能會以不同的方式體現」,但「不會消失」。

他承認現在很多記者都離開了這個行業,「因為沒有人給他們開這個窗,望出去(外面)全都是黑的。我的經驗跟他們不一樣,我能做的就是跟你共享(經驗),希望讓很多人重新回到這個行業」。說到當年為什麼會在職業生涯的巔峰時刻、從一線回到亞洲?劉香成回憶,他就覺得圖片總是一種視覺語言,它能夠幫助一個中文環境的社會走向世界。「你要西方人去學中文多難?」

在他看來,「中國有很多攝影師,拍拍拍,拍完了,西方人看不懂。於是就模仿西方人拍的圖片,但是模仿你進不去他的語境。西方攝影師看中國喜歡看細節,卻看不到中國的發展,看不到中國人從這裏跑到那裏,為什麼人心那麼齊?因為它落後,因為它這一百多年被人家欺負,它欺負的人怎麼會去關心你的感受?為何一九七八年鄧小平一說開放,嘩,就像香港快活谷馬場開了閘,千百匹馬奔流而出,各個往前衝,因為中國文化還是一種有積澱、能吐納的古老文化,它不是不知道(開放的重要性),但西方人以為你不知道,我是去了西方,才知道西方人不懂我們。當他看到自己的製造業被中國打垮,西方對你不是尊敬、崇拜,而是覺得你渾身銅臭,覺得你很煩,你又不會說你的故事,你說的故事裏面又沒有人性,你表達的東西進不到他的心坎裏去,所以西方不能夠尊敬你。我有身份危機啊,中國可以不需要這樣子,你能夠扭轉一點就扭轉一點吧,不是為了某個人,不是為了愛國,我只是覺得這是我喜歡做、應該做的事情,這樣子我們這個民族才能夠感到有一點點的自豪」。

坐到桌子的「左邊」

小時候住在皇后大道東的劉香成經常去循環日報大廈打乒乓球,「可以說我從小是聞著報紙的油墨長大的」。一九九七年後,他算是正式告別了「油墨的世界」,但劉香成的媒體夢並未就此終結。

自認「骨子裏是個傳媒人」的劉香成認為,既然可以用圖片講故事,那一個展覽不同樣可以講故事?「我經常跟人家說,過去我坐在這個桌子的右邊,今天我坐在左邊,但我還是在這個桌子上,是不是?」

劉香成希望中國人敘述的中國人的故事,是有深度、有人性、有客觀性的,「這是值得我們追求的一個夢」。穿梭於東西方文化之間的他,認為中國式的傳統教育都是恩師告訴我們應該做什麼,是直向的,自上而下、傳達思想的關係;西方則是橫向觀察事情,把你切成一小片一小片,再到顯微鏡下面去看。「我要找到中間這個小區域去流轉,記者必須是在這個圈裏才轉得活,轉得比較客觀。這不是我們做這一行追求的嗎?主觀上追求客觀,還需要具備客觀條件,讓你看事情能看的客觀。」

感恩之情回饋中國

創立上海攝影藝術中心源於一個偶然機會。

一九七零年,劉香成初到美國,「那個時候我還沒有學攝影,但是我去看了紐約國際攝影藝術中心(ICP)的展覽,發現圖片近距離看有這麼大的力量,當時看完我就忘記了」。

多年後在上海,「徐匯區的書記說現在有這麼個房子,我們要打造文化藝術的上海,你能不能來用這個地方?我當時第一個想起的就是ICP,上海又是這麼國際的城市,我跟上海又有那麼長的淵源,中國給了我很多,這是我可以做的一點點小事情,讓大家看展覽,如果一萬個人裏面有一個人能夠感受到我當年感受到的事情,能夠改變他對攝影的認識或者選擇,也是一件好事。在不到一年的時間裏,上海市政府批准我們成為非營利機構,我邀請各方人士成立了理事會,一年就做四個展覽,其中一個是中國的展覽,三個是國際的展覽,就讓大家看,我一向都是說,圖片能夠看,你就不需要囉囉嗦嗦地跟人家去說事了」。

這成為他目前工作、生活的重心。「二零二一年這個中心已經成立六年了,我也七十歲了。」劉香成坦承,後來才知道要養活一個小小的博物館,需要大量社會資源。「但能夠為大家做一點點小事,是一件很愉快的事情。這件事情我起了頭,大家願意、喜歡,有人接下去,讓它繼續發展不就好了嗎?」

正在上海攝影藝術中心展出的展覽是劉香成和相識多年的演員周迅共同發起的,這是在一個疫情下回歸真我、傳遞溫情的攝影項目《人參果》,參加者包括畢贛、陳坤、舒淇、竇靖童、黃覺和他的太太麥子、姜文和周韻、劉昊然、歐陽娜娜,「每個人都是把鏡頭對準生活中對他們有過啟發,影響過他們的人,或者是他們愛的人……,我則去捕捉他們回到日常生活狀態下的拍攝過程,大家感受到,原來鏡頭也能夠發現朋友間的友誼」。

劉香成跟周迅回到老家浙江衢州,看到她的那些幼兒園、小學、初中同學,並沒有把她當作一名高不可及的演員。他感慨道,自己拍了很多國家領導人,「不管是鄧小平、江澤民,或者是戈爾巴喬夫、老布殊,甚至是英國的黛安娜王妃,又或者是加爾各答或貴州六盤水的窮人,乃至二線城市溫州的富人,我都是希望拍到他們身上最誠實的瞬間。多年來我就覺得,攝影有這個力量,但一定要跟原本狀態掛鉤,就是在沒有很多東西遮蓋的情況之下,原來是怎樣就是怎樣。一張好的圖片,人物的肢體語言足以描述形容他跟旁邊人物的關係,這個就是攝影的語言」。

亞洲週刊 2022年05期 2022/1/24-1/30

|

|

|

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代