♦ 本篇文章轉載自 破解黃光國難題的知識論策略。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

如何發展修養心理學,

第一節 普世性或特殊性?黃光國的自我觀念

黃光國關注華人本土社會科學的成熟發展,冀圖撥亂反正,翻轉歐洲哲學家長年基於其「歐洲中心主義」(eurocentrism)引發的偏見,而帶來對中華思想與中華文化的不精確評估。他撰寫的《盡己與天良:破解韋伯的迷陣》一書,特別關注儒家自我修養理論的議題,並替其主張的「修養心理學」(psychology of cultivation)提供重要的觀念基石。筆者曾陸續撰寫〈黃光國難題:如何替中華文化解開戈迪安繩結〉(陳復,2016)與〈儒家心理學:黃光國難題正面臨的迷陣與突破〉(陳復,2018)兩篇文章,提出面對中華文化具有天人合一的特徵,黃光國採取「天人對立」的研究取徑來認識中華文化,冀圖架構科學哲學的「微觀世界」(micro world)來詮釋中華文化的「生命世界」(life world),藉由發展出華人本土社會科學,完成他在《盡己與天良:破解韋伯的迷陣》的「自序」標題與內容指出的「中華文化的第三次現代化」(黃光國,2015,頁i-vi),筆者指出這種思考路徑可謂「黃光國難題」(Hwang Kwang-Kuo Problem)。由於黃光國企圖檢視中華思想與中華文化的各種不同樣貌,使得相應發展出來的「黃光國難題」宛如一個多面水晶體,從不同的面向可觀察(折射)出不同的構面內容,讓人發現「中西會通」與「儒佛會通」正面臨各種觀念難題。為什麼會說不只有中西會通,還包括儒佛會通的各種觀念難題呢?蓋因「黃光國難題」不僅指向中西兩大文化系統的溝通與整合,更觸及重新展開中華文化內部的溝通與整合。自明朝中期始,因心學主導與展開的儒釋道三教整合歷程(意即呈現「三教合一」的景象),雖已獲得階段性的重大成果,各教都有整合其他兩教而發展出的經典作品,諸如道教有《性命旨歸》,佛教有《了凡四訓》,心學自身更因陽明弟子如泰州學派諸大家面向社會底層的傳播與發展,各行各業都有信眾,讓心性探索成為跨越名相的共法,更影響並促成林兆恩發展出具有三教合一性質的「三一教」(何善蒙,2006),這對後來一貫道信仰系統提供了重要的啟發。透過心學思想主導與展開的三教會通,其中「儒道會通」有比較深層的融貫,「儒佛會通」則雖開啟人間佛教的大興,然其已屬於佛教思想儒家化的呈現,如深究兩教的根本義理,有關於「自我」的認識實有關鍵性的歧異,卻在「會通」的名義裡被淡化處理,尤其黃光國希望架構出相應的理論,來詮釋儒釋道三教合一的生命世界,基於完成「中華文化的第三次現代化」的願景,如何架構觀念更嚴謹的自我修養理論,這點更值得仔細釐清。然而,黃光國的願景固然深刻且宏大,其對於儒家思想本身的自我觀念與其相應的修養理論,究竟是否有精確無誤的認識呢?筆者頗有些不同角度的反思,期待就教於黃光國。

首先,黃光國批評最早討論華人有關「自我」這個議題的哲學家黑格爾(Georg W. F. Hegel, 1770-1831),Hegel武斷認為華人完全生活在由上而下的「集權主義」(top-down totalitarianism)裡,因此華人有關「自我」的特徵呈現出「自我否定」或「沒有自我」(selflessness)的型態,美國漢學家安樂哲(Roger T. Ames)將其稱作「空心人模式」(the hollow man model)(Ames, 1994)。黃光國認為,黑格爾的說法來自二元對立的概念,雖然並不精準,然而儒家倫理的實踐確實偏重於外在世界對於「自我」的評價,例如孟子說:「不恥不若人,何若人有」(《孟子‧盡心上》),就是個人在社會情境中因為自覺「不若人」而引發的羞恥感;這種主觀感受來自個人經由「社會比較」後,認為自己在某方面比不上他人,因此有「丟臉」或「失面子」的感覺。他並引用孔子稱讚孔文子「敏而好學,不恥下問」(《論語‧公冶長》),來指出一般人對於求教於社會地位比自己低的人都會覺得羞恥,再引用稱讚子路屬於「衣敝縕袍,與衣狐貉者立,而不恥者」(《論語‧子罕》),藉此突顯儒家對「道」的認識,意即孔子希望其弟子能改變價值觀念,能實踐「士志於道」的宏願,而不再只是對自己「惡衣惡食」的處境感到羞恥(黃光國,2015,頁317-319)。黃光國並認為,黑格爾說華人「沒有自我」固然是種二元對立的負面用語,旨在呈現自身西洋文化對「自我」的重視,然而在儒家的語境裡,「無我」(selfless)是「自私」(selfish)的對立面,「自私」常會與「自利」做連結,「無我」則常會與「無私」做連結,「無私無我」則是在讚美君子的道德實踐。美國社會學家楊慶堃同樣指出,儒家倫理應用於中國家庭裡,常在尋求社會衝突的解決方案時,會基於顧全群體而傾向於自我犧牲(self-sacrifice)(Yang, 1959, p. 172)。基於這樣的觀念,儒家社會中最基本的單位是家庭,不只五倫中有三倫在處理家庭中的倫理關係,並將整個社會的實際運作都化約成擬似家庭中的倫理關係,譬如將君臣關係稱作「君父」與「臣子」,朋友間則以「兄弟」相稱(King, 1985)。黃光國並同意埃爾文(Elvin, 1985)認為華人相信每個「人」都是存在於其祖先與其後裔的網絡結構中,而能向未來無限延伸,其結構中令每個人都自有獨特的位置,這種「獨特的個體性」(unique individuality)與西方文化中每個人具有「自主的個體性」(autonomous individuality)形成明顯的對比差異。儒家倫理鼓勵人「犧牲小我,完成大我」,西方文化的基督教傳統裡,每個歐洲人的靈魂都彼此孤立(黃光國,2015,頁320-321)。

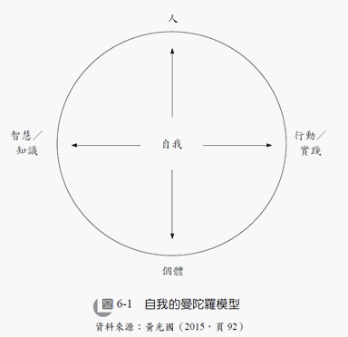

埃爾文對華人的個體已有相當深刻的認識,然而筆者覺得其稱作「獨特的個體性」則只是來自歐洲人獵奇的心態,並未精確指稱這種自我觀的特徵。因此,筆者認為稱作「連結的個體性」(copulative individuality)會更恰當: 因為「人」不只跟自己的家庭甚至家族有連結,進而跟整個國家甚至全世界都有連結;不只跟眼前在世的活人有連結,進而跟全部祖先甚至諸天神聖都有連結;不只跟社會人群有連結,進而跟自然萬物都有連結。人要有如宇宙的胸懷來置身在宇宙裡,其間連結的核心要素就是「情」,因此華人的生命世界可稱作「有情的宇宙觀」。在這種充滿連結的個體性做出來的動靜舉止,跟充滿自主的個體性做出來的動靜舉止,其個體性的意義就如同牛頓力學中的質量和愛因斯坦相對論中的質量,雖然都是質量,卻具有不可共量性(incommensurability)。當我們站在這個角度來思考,那黃光國架構「自我的曼陀羅模型」與「人情與面子的理論模型」來重新詮釋儒家思想,這兩個理論架構究竟是來自對人類自我普世性的認識;抑或是對華人自我特殊性的認識呢?筆者相信黃光國的企圖在前者,正因如此,他所設計的「自我的曼陀羅模型」其實是個具有社會心理學意義的模型,將「個體」(individual)、「自我」(self)和「個人」(person)三者區隔出來,並指出:「個體」是生物學的概念,全部人類的心智(mind)都具有很類似的深層結構心理機能,從這樣的機能做基石,他們才能在自己的生命世界中根據其生活經驗建構出獨特的「自我」;「個人」屬於社會學的概念,把人看作社會中的代理人(agent-in-society),其會在社會秩序中採取立場來策劃行動,藉此達成特定的目標,因此其常依照文化特有的理路、規則、價值與標準,包括他們對事實的認識來從事相關建構工作;而「自我」則是心理學的概念,其把人看作是經驗匯聚的中樞(locus of experience),其最重要的部分莫過於經驗到自己是個什麼樣的人。每個文化對於自我本身的來源、自我與肉身的生老病死、自我與各種道德宣稱、自我與他人的關係,都自有觀念而發展出相應的「人觀」(concepts of person),作為文化承載者的「自我」則成為個體與社會世界發生關聯的交界點,讓人知道在自身的文化脈絡中如何「知善知惡」與「為善去惡」(黃光國,2015,頁90-94;Markus & Kitayama, 1994)。黃光國繪製的「自我的曼陀羅模型」如圖6-1所示。

筆者認為這幅圖頗能解釋人類普世性的自我概念,然而正因如此,其太關注於「自我」的意涵,只能解釋個體如何透過自我經由「行動與智慧」或「實踐與知識」而蛻變成個人,卻無法解釋自我如何經由社會化的「自我」(the Ego)蛻變成神聖化的「自性」(the Self);或能概括性地解釋心理如何受到文化的影響,卻無法解釋中華文化特有的修養心理學如何「變化氣質」,讓自我最終發展出其大我性或無我性。並且,這幅圖有個重大缺陷:其構面並不完整且不立體,若按圖索驥思索,將無法解釋「個體與實踐」、「個體與知識」、「個人與智慧」與「個人與行動」這四大面向究竟何指或如何連結,則其貫穿含攝的「圓圈」想藉此象徵的曼陀羅意涵會在哪裡呢?黃光國對此並未做過任何闡釋(黃光國,2015,頁90-100),然而他卻基於曾參觀印尼婆羅浮屠的經驗,深知佛塔作為曼陀羅的壇城,其塔基、塔身與塔頂各自代表佛教認為人生修練過程常具有「欲界」(Kamadhatu)、「色界」(Rupadhatu)與「無色界」(Arupadhatu)這三個不同境界,如果黃光國繪製的這幅圖真能象徵佛教的曼陀羅特徵,他將會如何說明人從充滿「貪、嗔、癡、慢、疑」的欲界,蛻變到拘泥於外顯形象的色界,最後再來到沒有任何執著的無色界呢?黃光國同樣在書中沒有任何詮釋(黃光國,2015,頁85-88),他認為曼陀羅具有內圓外方的結構(其實不盡然如此,結構或可能外圓內方),這是「自我」(self)的特徵,表現出心靈的整體性,並涵融人類與世界的關係,然而他繪製的「自我的曼陀羅模型」,其「內圓外方」的線條都不具有實指的精神意涵,反映出自我空洞化的困境,這是頗值得深思的問題。根據這些思考脈絡,筆者會指出這幅圖因著重於人類普世性的自我概念,但由於當前普世性的自我概念深受物質主義(materialism)影響,反而並未呈現精神主義(spiritualism)的高度,完善其有關於「自我生命的深沉結構」。

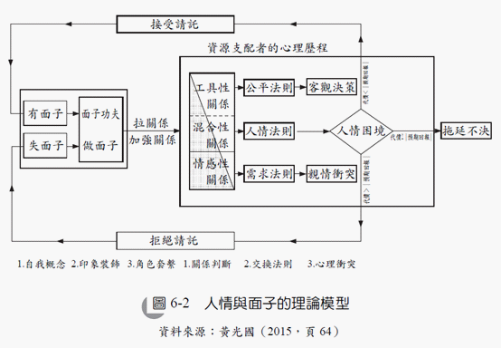

再從「人情與面子的理論模型」來觀察。黃光國將人與人的互動角色做出「資源請託者」(resource petitioner)與「資源支配者」(resource allocator)的區隔,當雙方各自掌握有彼此欲求的資源並居於平等地位的時候,其角色會互換,輪流扮演「資源請託者」與「資源支配者」。當「資源請託者」請求於「資源支配者」,令後者將其掌握的資源做有利於前者的配置時,「資源支配者」心中想到的第一件事情就是「關係判斷」,他要思考的問題是:「他和我彼此間有什麼樣的關係?」該模型將人際關係再區隔出「情感性關係」、「混合性關係」與「工具性關係」,前兩種關係間有個實線隔開,後兩種關係則用虛線隔開。實線表示在「情感性關係」與「混合性關係」間存在著一道不易突破的「心理界線」(psychological boundary),屬於「混合性關係」的其他人很不容易突破這道界線,而轉變為「情感性關係」;虛線則表示「工具性關係」與「混合性關係」兩者間的「心理界線」並不明顯,經過攀拉關係或加強關係這些「角色套繫」的動作,屬於「工具性關係」的人可能會加強彼此間的「情感性成分」,而變成「混合性關係」。資源支配者在面對這三種關係,各會有「需求法則」、「公平法則」與「人情法則」這三種不同的心理歷程,意即當個人與這三種不同關係的他人交往,他都會衡量自己得付出的「代價」(cost)與他人會做出的「回報」(repay),最終並計算交易的「後果」(outcome)。黃光國認為,該模型是著重在人類心智中有關社會關係的深層結構,並表示如果我們將「人情法則」視作「平等法則」的特例,則該模型是個可適用於各種不同文化的形式性理論。黃光國繪製該理論模型的結構圖,如圖6-2 所示(黃光國,2009,頁107-116)。

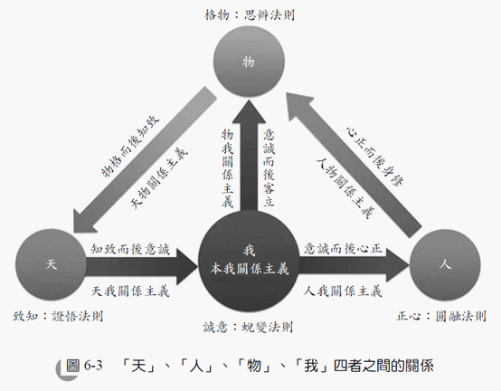

由「自我的曼陀羅模型」到「人情與面子的理論模型」,這就是黃光國將其稱作「關係主義」(relationalism)的關鍵內容。如果黃光國將「人情與面子的理論模型」視作人類普世性有關社會關係(或人際關係)的形式性理論則可;然如欲將其稱作有關「社會關係的深層結構」則會有問題,因為這個「關係主義」的模型理論只講到「關係的表象」而沒有講到「關係的內裡」,只講到「關係的局部」而沒有講到「關係的全貌」,為何會這樣說呢?我們置身於宇宙間,人面對各種情境都與其發生「關係」,關係從來都不會只有個人與他人的關係,如將關係歸類,計有「天」(天理)、「人」(人際)、「物」(外物)與「我」(本我)這四層關係。人只有先認識本我(the Self,自性),跟本我建立起深密的關係,將其從自我(the Ego)中超拔出來,才能接著認識外物(the Object),認識任何外在於己身的存在,並釐清己身作為生命的主體(subject)與客體(object)間關係,從而架構出客體的內容,發展出有關客體的各類知識;之後才能認識人際(the Crowd),了解人與人在社會裡的範圍與關係,這是黃光國關係主義著墨的重點內涵,但這並不是終點,還應該再繼續認識天理(the Heaven),了解宇宙有關成住壞空的生滅變化,掌握最終的實相(reality)。如果我們將關係著重在自性的認識,則只有由內部再架構出「本我關係主義」、「物我關係主義」、「人我關係主義」與「天我關係主義」,再加上屬於外部較間接的「人物關係主義」與「天物關係主義」,整個關係主義的內涵才能完整呈現。當我們從這四大象限的視野來仔細檢視「關係」這個議題,還會只從「資源請託者」與「資源支配者」這種利益交換的角度來認識其間的需求法則、人情法則與公平法則嗎?或許會,但內容絕不僅如此。這六種關係主義當能更完整解釋人類普世性的自我概念與其相應的關係範疇時,人即是在這六種關係裡面決策與安頓自身的動靜舉止,其依據並不僅有人我關係主義裡的前面三種技術法則:面對本我首重「蛻變法則」,意即如何做才能使得本我繼續獲得開展與超拔,這需要「誠意」;面對外物首重「思辨法則」,意即如何做才能將客體建構成可被理解的知識,這需要「格物」;面對天理首重「證悟法則」,意即如何做才能對宇宙的實相徹底洞悉與應用,這需要「致知」;面對人際首重「圓融法則」,意即如何做才能對人與人該有的規矩精確拿捏,這需要「正心」。當這四大象限都被兼顧,才能完成「道義關係主義」,並統攝人我關係主義內局部確實存在的「利益關係主義」。其構圖如圖6-3所示。

這裡將關係主義與《大學》的次第論結合,《大學‧經一章》說:「物格而後知致,知致而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平」(謝冰瑩主編,2002,頁4)。釐清天物關係主義的議題就是「物格而後知致」;釐清天我關係主義的議題就是「知致而後意誠」;釐清人我關係主義的議題就是「意誠而後心正」;釐清人物關係主義的議題就是「心正而後身修」。因《大學》裡的「我」直接對應「人」,使得其「意誠而後心正」,當人物關係主義因心正而獲得對應與擴充,「身」成為更大格局的生命,接著對應「物」就不再是本來的「物」,而開始發展「齊、治、平」這三段論(齊家、治國、平天下)逐級張開的「生命世界」,這就是「內聖」後的「外王」。《大學》未曾談到物我關係主義,這是條具有西方文化特徵的「主客對立思維」,筆者認為這層關係主義對於華人開展科學概念、科學態度與科學方法更具有意義,應該落實「意誠而後客立」,讓「物」在「微觀世界」內被客體化,使得格物能順此發展其解析型的思辨脈絡。中華文化的重大特徵是道義關係主義而不是利益關係主義,這就是為何孔子會在《論語‧里仁》中說:「君子喻於義,小人喻於利。」還說:「放於利而行,多怨。」並表示:「君子懷德,小人懷土。君子懷刑,小人懷惠。」對於孔子而言,「道」與「義」兩個概念常具有概念互換性,因此他會說:「士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。」然後,孔子接著就說:「君子之於天下也,無適也,無莫也,義之與比」(謝冰瑩主編,2002,頁103-106)。據此,筆者認為黃光國只從「資源請託者」與「資源支配者」這種利益交換的角度來認識其間的需求法則、人情法則與公平法則,其實無法精確指稱中華文化的主軸。再者,黃光國如果只用利益關係主義的角度來認識中華文化,那這種型態的關係主義何需我們特別強調如何「復健」或「復興」呢?其持續存在並運作於華人的生命世界裡,從來都不曾消失,更不要說只要「世衰道微」,就會觸目所及都是這種現象。筆者往日不免疑惑黃光國的關係主義為何範圍會如此狹隘,後來更仔細研究其討論文化議題的內容,發現其間來自黃光國對中華文化尤其是周文化的認識與詮釋太過局部所致。黃光國表示:依據儒家的觀點,在人際互動的場合,應當先依據「尊尊」的原則來解決「程序正義」的問題,決定誰是「資源支配者」,有權選擇資源分配或交易的辦法,再由他根據「親親」的原則,來決定資源分配或交易的辦法(黃光國,2009,頁136),這種基於血緣構築「尊尊」與「親親」的原則,誠然是周文化的一大表現特徵,但這並不是全貌。

(待續)

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代